- Blog記事一覧 -掃除 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

掃除 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

先日、60歳代女性の方が、左の肩こりを訴えて来院されました。

状態をお聞きすると、6月に入ってしばらくしてから、毎朝、起きたときに、左の肩にこりを感じて気分が悪いと。

しばらく動いていると、だんだんと肩こりが軽減していくそうです。

しかし、朝は、一緒に住んでる子供や孫のために、朝食を作ったり、出勤・登校の準備の手伝いなど忙しいため、朝、起きたときに、肩こりで動きや気分が悪いとしんどいとお話しいただきました。

今回、ご相談いただいた家事を一手に引き受けておられる患者様のように、寝て休んだはずなのに、朝、起きるといきなり肩こりを感じて、すっきりとした気分で1日を始めることができない方が少なくありません。

そこで今回は、家事を担っておられる方が、朝、起きたときに肩こりを感じる理由とその対策について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、朝、起きたときの肩こりを早期に解消して、スムーズに動き出せます。

家事を担っておられる女性の方が、朝、起きたときに肩こりを感じる理由を以下で紹介させていただきます。

枕や布団が体に合っていないために肩首が安定しないとか、一緒に寝ている子供やペットに合わせた姿勢で寝ているなど、寝る環境が整っていない場合も少なくありません。

そうすると、肩に負荷がかかるような不適切な姿勢で寝るように促され、肩周辺の筋肉が緊張し疲労して、朝、起きたときに肩こりを感じることがあります。

寝ている間の体は、心臓がゆっくり動いて、血管が開き、血流がゆっくり流れるモードになる。

寝ている間に、寝返りの不足などで体を動かすことが低下すると、寝ている間、この血流が低下がさらに増し、筋肉に血液を通して供給される酸素や栄養が不足して、筋肉が硬直させます。

これにより、朝に肩こりが現れやすくなります。

家事や仕事、家族の世話などで日中忙しく、夜間に自分のためだけのリラックスする時間が取れないと、心身が緊張状態が持続し、肩に力が入ったまま、寝る状態となる。

それが、朝、起きたときに肩こりを引き起こす可能性が高めます。

家事を担っておられる女性の方が、朝、起きたときに感じる肩こりを解消するための対策を以下で紹介させていただきます。

寝具や枕は、体にあったものを適切に選ぶことで、寝ている間、体に無理のない姿勢を保つことが重要です。

それにより、朝、起きたときの肩こりを軽減できます。

枕の高さは、背骨の自然なカーブを保つために重要です。適切な高さの枕を選ぶための基準を以下に示します。

睡眠時の姿勢が上向きの場合は、枕の高さが、「5〜10 cm」が推奨されており、通常、低めの枕が適しています。

睡眠時の姿勢が横向きの場合は、枕の高さは、「10〜15 cm」の肩幅に相当する高さが理想で、中程度から高めの枕が適しています。

睡眠時の姿勢が下向きの場合は、枕の高さは、「0〜5 cm」と首に負担をかけやすい寝方のため、できるだけ低い枕か、枕を使わない方が良いです。

衣装が枕の高さの一般的な基準ですが、個々の体格や肩幅に合わせることも重要です。

枕の下にタオルをひくとか、ビーズやそばガラの入った枕などで、ご自身にあった枕の高さを調整するのもおすすめします。

寝る前や起きたときに、肩周辺の組織に、適度な刺激を入れることで、血流が促されて、柔軟性や持久性があがります。

それによって、朝、起きたときの肩こりの軽減につながります。

朝、起きた時に感じる肩こりを予防・軽減するための体操を、以下で紹介させていただきますので、寝る前や寝起きにおこなってください。

座った状態で、両腕を肩の高さで横に広げ、手のひらを下に向けて、肘を直角に曲げます。

肩甲骨同士を背中側に引き寄せるようにして、両肘を後ろにひき、肩甲骨同士が寄せるのを感じたら、その状態で、10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

背筋を伸ばして座り、右手を頭の上を通して左耳の上に置きます。

頭にのせた右手の重みを利用して、ゆっくりと頭を右に倒し(手で頭を引っ張らない)、左の首が伸びるのを感じたら、その状態で、10秒間、キープしてください。

反対側も同じようにおこなってください。

これを3回、交互に繰り返してください。

座った状態で、背筋を伸ばし、両手を肩に置きます。

肘で大きな円を描くように、ゆっくりと肩を回します。

前方向に10回、後ろ方向に10回、肩甲骨が動いていることを意識しながら、回してください。

寝る前にストレスを軽減することで、寝ているときでも心身の緊張が緩み、睡眠の質が向上して、その結果、肩こりの改善につながります。

ストレスを緩和するために、自分のためだけの時間を確保することは重要です。

具体的にそのために必要な時間は、個人によって異なりますが、一般的なガイドラインとして、忙しい日常生活の中でも、最低でも30分は自分のためだけの時間を持ってください。

可能であれば、1~2時間、自分のためだけの時間を持つことが理想です。

また、一度にまとまった時間を取るのが難しい場合、15分や20分などの短い時間を複数回に分けて、自分のためだけの時間を取ることでも効果はあります。

以上のように、1日の中で自分のためだけの時間をとって、その中でご自身がリラックスして楽しめるものをおこなうことが、朝の肩こりの軽減につながります。

まとめ

家事を担っておられるかたは、朝からフルスロットで忙しく動かれる方が多いかと思われます。

その1日のスタートダッシュを肩こりによって制限されないように、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも家事を担っておられる女性の方が、朝、起きたときの肩こりが解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、肩こりへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

主婦の方を対象としたアンケート調査で、90%の主婦の方が、「梅雨の時期に家事をするのは憂うつ」と回答しています。

これは、6月の梅雨の時期に家の家事を支える方に起こりやすい「家事六月病」とも呼ばれる現象です。

「家事六月病」が発症するのは、6月の梅雨の天候不順が、体調や家事に影響を与えているためだと言われています。

1日の家事にあてる時間は、5〜8時間とされています。

1日のそれほどの時間をあてる家事に、「家事六月病」の発症で、とどこおること、生活に大きな支障がでます。

そこで今回は、「家事六月病」が発生する理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、梅雨の時期の家事を快適におこなえます。

家事六月病は、特に、梅雨の時期に家事を支える多くの方が感じる症状です。

具体的な症状には以下のようなものがあります。

・イライラ感

・不安感

・落ち込み

・集中力の低下

・疲労感

・頭痛

・筋肉のこわばり

・睡眠の障害

・食欲の変化

・家事のやる気の低下による効率が悪化する

・人と会うことが面倒となり社交性が低下する

梅雨の時期になると、家事を支える方に生じやすくなる「家事六月病」は、以下のような要因で発生します。

梅雨の時期は、雨が多く、湿度が高くなります。

これにより、洗濯物が乾きにくくなったり、フローリングがべたつき掃除がしにくくなったり、お風呂やトイレの水回りに発生するカビ対策に追われるなど、家事が他の季節よりも負担が増加して、それが疲労につながり、家事へのモチベーションが下がります。

6月は春から夏への季節の変わり目で、気温や湿度の変動が大きい時期です。

季節の変わり目の気候に体が対応するためには、1〜2週間かかるとされています。

夏の気温と湿度の高い環境に対応できるまでのこの時期は、体調を崩しやすくなったり、疲れを感じやすくなり、それが家事の作業をとどこおらせることがあります。

家事六月病による心身の不調を予防・緩和するための対策を以下で紹介させていただきます。

睡眠は、梅雨の時期の崩れた体調の回復や気分の改善に、直接的な影響を与えます。

梅雨による不調を整えるために、質の良い睡眠をとるためには、毎晩、同じ時間に就寝し、毎朝、同じ時間に起床して、生活のリズムを一定にすることが重要です。

また、適切な睡眠をとるため、寝室は暗く静かに保ち、室内の湿度や温度を整え、寝る前のスマホなどの電子機器の使用を避けるなど、寝室の環境を整えることも重要です 。

睡眠に関しては、当院のブログでも紹介しております。

以下にリンクを貼り付けておりますので、参考にしていただければ幸いです。

適度な運動をすることで、梅雨によってかかる心身のストレスを軽減し、エネルギーのレベルの向上や気分がリフレッシュできます。

梅雨の時期でも屋内でできる運動として、ラジオ体操やスクワットを継続におこなうことは有効です。

スクワットの方法に関しては、当院のブログでも紹介しております。

以下にリンクを貼り付けておりますので、参考にしていただければ幸いです。

栄養のバランスの取れた食事をとることは、エネルギーのレベルを維持し、体調を整えるのに役立ちます。

特に、ビタミンB群や鉄分が不足すると、けん怠感を感じやすくなります。

野菜、果物、全粒穀物、プロテインをバランスよく取って、ほうれん草、豆類、赤身肉などの鉄分やビタミンB群を含む食品を積極的に取ってください。

また、食事をするときは、ゆっくりとよくかんで食べることで、脳に刺激が入り、疲労感やけん怠感からの回復につながります。

湿度や気温が高くなる梅雨の環境は、心身にストレスを与え、心身のバランスを崩します。

ストレスを管理することは、心身の健康を維持するために重要です。

心身をリラックスさせるためには、深呼吸を意識的に日常生活に取り入れることは有効です。

深呼吸をするときは、肩の力をぬいて、胸を張って、視線を軽く上に向けた状態で、4秒間かけて鼻から息を吸って、6秒間かけて口から息をはいてください。

体に酸素を取り込むことで、エネルギーの生産も上がり、心身の状態が向上します。

梅雨の時期は、おこなう家事の優先順位やスケジュールなどタスクの管理をすることで、ストレスを減少させ、効率的に家事をこなすために有用です。

家事六月病は、特に、梅雨の時期に多く見られる季節性の症状群です。

適切な対策を講じることで、これらの症状を緩和し、快適に家事をおこなえます。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも梅雨の時期の家事をすることににけん怠感を感じるお悩みが解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、家事による体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

娘夫婦や孫が仕事や学校に行っている間に、同居をされている祖母の方が、掃除や料理など家事を担当するパターンのお話をお聞きすることがあります。

娘さん夫婦にとって、仕事の間に家事を担当してもらえることはありがたことです。

また、孫が学校から帰ってきたとき、面倒を見てくれるのも安心です。

しかし、祖母の方にとって、任される仕事量が多くて時間制限もあるので、自分のペースで過ごせず、体への負荷もかかってきます。

特に、小学校の春休みが終わったこの時期は、お孫さんのお世話の時間が空いたので、春休みの間に仕切れなかった部屋の掃除を、一心に掃除機をかけていたら、腰痛を発症されて祖母の方が少なくありません。

そこで今回は、掃除機をかけていると腰が痛くなる要因とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、祖母の方が、掃除機をかけることによって起こりやすい腰痛を予防できます。

掃除機をかける目的は、目の前の床を清潔にすることです。そのために、自然と目線が床の方へ向きます。

スマホを集中して見ていると、頭を下げて画面に顔を近づけるように、掃除機を集中してかけ続けると、床の掃除機で吸い込むべき汚れを見つけるために、床に視線が向かい頭が下がってきます。

成人の頭の重みは、約4キログラムあるため、前方に頭が垂れると、その重みで首や背中・腰が引っ張られて、体が前傾姿勢になりやすい。

また、掃除機で床のゴミをしっかり取ろうと、必要以上に腕に力を入れて、ノズルを床に押し当てるために、前傾姿勢になりやすくなります。

このように、掃除機をかけるのに集中していると、前傾の姿勢になりやすい。

体が前傾の姿勢になると、腰への負荷が急激に増加します。

立っている時にかかる負荷が100だとすると、前傾姿勢になったときの腰への負担は150と増加します。

前傾姿勢で掃除機をかけるる時間が長くなるほど、腰への負荷が積み重なることで、腰周辺の関節や筋肉などが疲労して、ついには痛みが発生します。

掃除機をかけるときに腰痛が起きるのは、掃除機をかける姿勢にあります。

掃除機をかける際の姿勢ポイントは、

・顔はできるだけ下を向かずに、目だでけ前下方を見る

・上半身は前に倒さない・おなかをきゅっと引っ込めながら立つ

・脇をしめて、掃除機のノズルの取っ手を持つ

・ノズルを持った腕の肘を曲げて、後ろに大きめにひく

・ 両足はそろえずに、前後に開いて立つ

・掃除機のハンドルを適切な高さに調整する

掃除機のかけかたポイントは、

・ノズルヘッドは軽く床に当てる(力を入れてノズルへどを床に押し当てても吸引力は変わらないため)

・ノズルの前後に動かす際には、振り子のように反動を利用する

・ノズルをふる腕のリズムに合わせて、下半身を体重移動させてついていく

・ノズルを持った腕を往復5〜6秒かけてゆっくりと前後に動かす

ということを意識しておこなってください。

そうすることで、掃除機をかける際に腰への負担が減り、腰痛を予防できます。

掃除機は、コードのワイヤレス化や掃除機の本体重量の軽量化など、どんどん進化して、使いやすくなります。

しかし、そんな進化した掃除機を使っても、腰の痛みが発生するのはなかなか解消しない場合は、一度、掃除機をかける動作を見直されることをお勧めします。

その方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも掃除機をかけていると腰の痛みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に腰痛への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

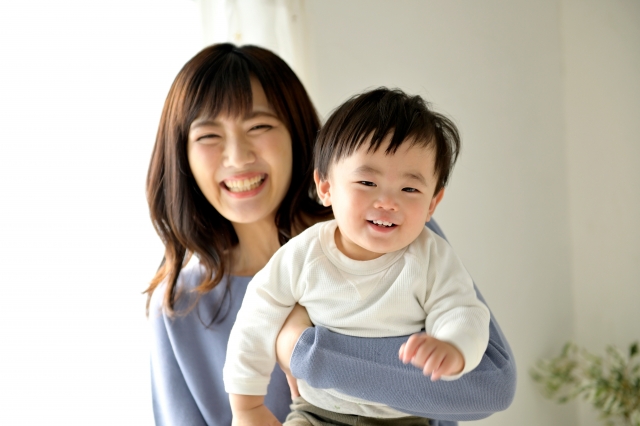

先日、産後、6カ月の女性がお体のメンテナンスで来院されました。

お体の調子をお聞きすると、

「子供を産む前は気にならなかったけど、子供が生まれてからは、子供が寝転がるから、家の床が汚れてるのが気になって・・・、それで床を磨いてたら腰が痛くなって・・・」

と、お子さんが床で過ごすことを考えて、清潔にしなければと、フローリングの床を、四つんばいになって、一生懸命に磨いたそうです。

その結果、腰が痛くて伸びなくなって困ったとのことでした。

生後6カ月の赤ちゃんは、寝返りができるようになり、中にはハイハイを始める赤ちゃんもいるようです。

このように運動能力が成長して、移動することを覚える6カ月の赤ちゃんへの衛生面や安全面を考えて、自宅の床をしっかり掃除されるのは無理もないことです。

そこで今回は、お子さんのために四つんばいで、フローリングの床を磨くために腰痛が起こる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、床を磨くことで腰を痛めることを予防できます。

四つんばいになって一生懸命に床を磨く作業が、腰痛を引き起こす理由を以下で紹介していきます。

四つんばいの姿勢を保つためには、インナーマッスルとかコアマッスルと呼ばれる腰の奥の方の筋肉が必要です。

この筋肉は、背骨から骨盤、太ももをまたいでつながっている大きな筋肉です。

この筋肉がしっかりすると、体も安定して、腰痛予防になると言われています。

ですので、四つんばいの動作は、この筋肉を鍛えるトレーニングにです。

しかし、産後6カ月の女性の方は、骨盤の状態が不安定なので、長時間、この筋肉を支え続けることができないのです。

出産時に、骨盤の3つの関節は、おなかの子供が外にでる通路を広げるために緩みます。

いったん、緩んだ骨盤が、以前の状態のように安定するまで、6〜8カ月はかかると言われています。

四つんばいの際に、腰を支える大きな筋肉の土台の一つとなる骨盤が安定しないことで、腰に余計な負荷がかかり、腰を痛めてしまいます。

四つんばいになって、床をふくという同じ動作を繰り返すことで、特定の部位に負担をかけ続けます。

特に、四つんばいで上半身と下半身をつなげている腰への負荷がかかります。

四つんばいでのふき掃除の作業が、単調かつ反復的であれば、腰に過度な圧力がかかり、その結果として腰を痛めてしまいます。

立っているときに腰にかかる負荷が1とすると、四つんばいのような前屈みの姿勢は、1.5倍の負荷が腰かかります。

また、前屈みの状態でふき掃除のように腕に負荷がかかると、2.8倍の負荷が腰にかかります。

このように、腰に負荷のかかりが大きい四つんばいの姿勢で、長時間、ふき掃除をすることで、腰に痛みが発生します。

滋養のような、これらの要因が複合的に作用して、四つんばいの姿勢でフローリングの床をふき掃除することで、腰痛を引き起こしてしまった可能性があります。

フローリングの床を磨く作業によって、腰痛を引き起こさないためのポイントを以下で紹介していきます。

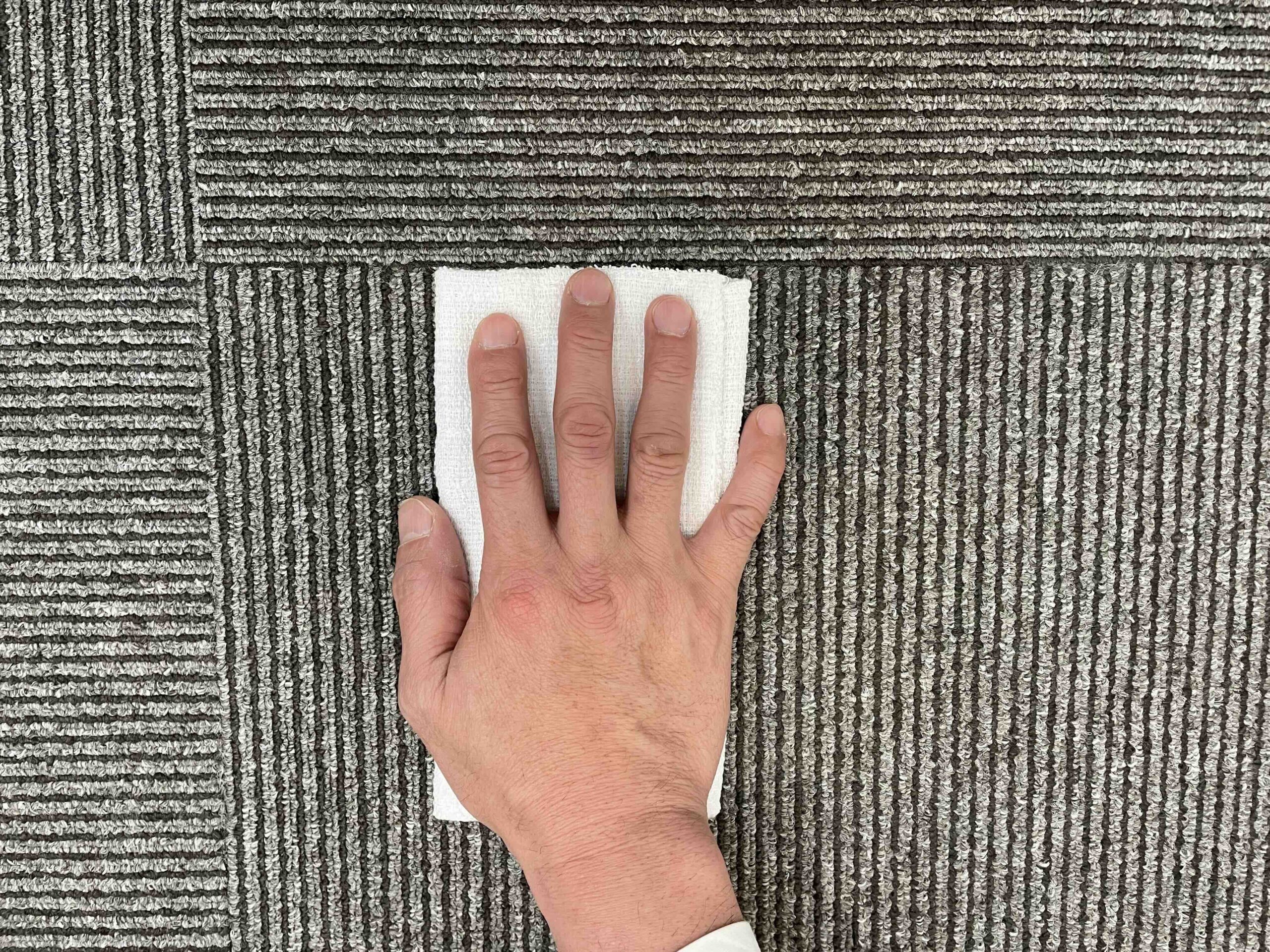

四つんばいは、両ひざで立っていることで、腰の奥の筋肉を引き伸ばして、腰への負担が大きくなります。

片ひざ立ちは、腰の奥の筋肉に緩みを持たせ、なおかつ、立てたひざの太ももに体を預けることで、腰への負荷が軽減できます。

ただし、同じ姿勢、同じ筋肉に負荷がかかるのを避けるために、ひざを曲げて立てる足を、交互に変えながら、ふき掃除をおこなってください。

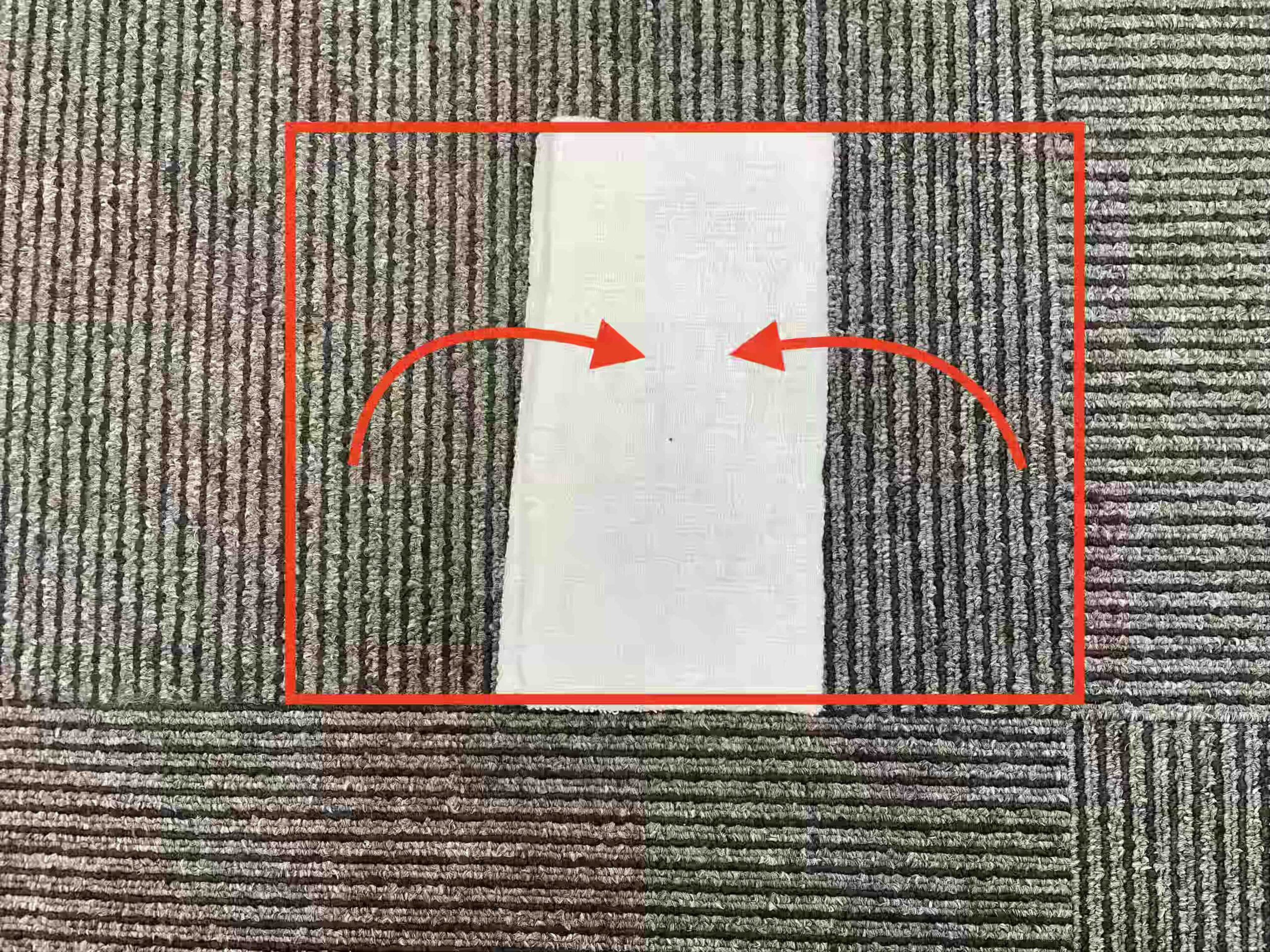

ふき掃除は、後ろに下がりながらおこなってください。

腕と足では、筋肉量が圧倒的に、足の方が多いとされています。

前に進みながらふき掃除をすると、重心が前にかかり、腕は床をふきながら体を支える必要があります。

腕で支えきれない場合は、その負荷が腰にかかてきます。

一方、後退しながらふくのは、後方の筋肉量の多い足に重心がかかるため、腰への負担が軽減できます。

利き手が右手なら右の奥から、フローリングの目に沿って、後退しながらふき掃除をおこなってください。

利き手の反対側に腕を伸ばして、ふき掃除をすることで、腰をねじる動作が多くなり、腰を痛める原因です。

ちょうど手に収まるぐらいに雑巾をたたんだほうが、雑巾に力を伝えやすくなります。

雑巾の幅が、A4ぐらいの幅なら、三つ折りぐらいにするのがおすすめ。

ふき掃除をする時間が短いほど、腰にかかる負担が減ります。

ふき掃除をする前に、準備をすることで時短ができます。

フローリング清掃用の洗剤を入れた水の入ったバケツで、あらかじめ多めの雑巾を絞って用意しておく。

そうすることで、拭き掃除の途中に、何度も雑巾を洗いに行かないで済むので、時間が短縮できます。

ちなみに、フローリング清掃用の洗剤としては、汚れがよく取れて2度ふきをしないですむ重曹が理想。

重曹水の目安としては、40度のお湯2リットルに対して、重曹を小さじ5杯を入れてください。

雑巾もマイクロファイバークロスにすると、より汚れが取りやすくなります。

手での直接、フローリングを雑巾でふき掃除することが、よく汚れが取れます。しかし、体にかかる負担も大きいので、たったままふき掃除がしっかりできる電動のクリーナーを使用する選択肢もあります。

初期投資が、1万円前後しますが、モップが繰り返し使えますし、購入後の経済効率は高いです。

ふき掃除をするたびに、腰が痛むようでしたら、電動クリーナーの購入も検討するのもありかと思います。

おすすめの電動クリーナー特集の記事のリンクを貼り付けてますので、参考にしていただければ幸いです。

確かに、床の汚れを取るには、雑巾でふき掃除をするのが、最も効果的とされています。

しかし、腰への負荷が大きい作業でもあります。

しかし、ふき掃除によってお母さん方が腰痛を引き起こすと、子育て全般に影響します。

お子さんの衛生面と安全面を確保するためにおこなうふき掃除で腰痛を起こさないためにも、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでもふき掃除による腰痛が解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に腰痛への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広