- Blog記事一覧 -10月, 2018 | 加古川市新神野 ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

10月, 2018 | 加古川市新神野 ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

ギックリ腰の後、腰の痛みはなくなったけれども腰も含めて下半身が重だるさ・しびれがでるなど、しばらくの間は後遺症的なものが残る場合があります。

ギックリ腰の一番ひどい痛みが治ったので、ちょっとした後遺症は、ほっておいてもいずれは治るだろうと考えがちです。しかし、実際にはなかなか回復せず、ギックリ腰後に坐骨神経痛が発症して、お尻周辺の痛みやお尻から太もも・ふくらはぎにかけてしびれといった症状に苦しめられる場合があります。この坐骨神経痛で、仕事中に座っていられない・通勤途中に立っていられないなど生活に支障がでますよね。

私は20歳代・30歳代・40歳代とギックリ腰を発症した経験があります。30歳代後半あたりから、ギックリ腰本体の症状が軽くなった後、必ず坐骨神経痛が続けて発症。坐骨神経痛によるお尻から下の重だるさ・しびれ・冷感など、なんとも言えない気持ち悪さが続き、身体も気持ちもこたえました。

そこで今回は、30~40歳代の方のギックリ腰後におこる坐骨神経痛の対処法についてご紹介させていただきます。

このことを知っていただくことで、早期に坐骨神経痛を解消して、日常生活に支障をきたさないようにできます。

40歳代までのギックリ腰後の坐骨神経痛は、

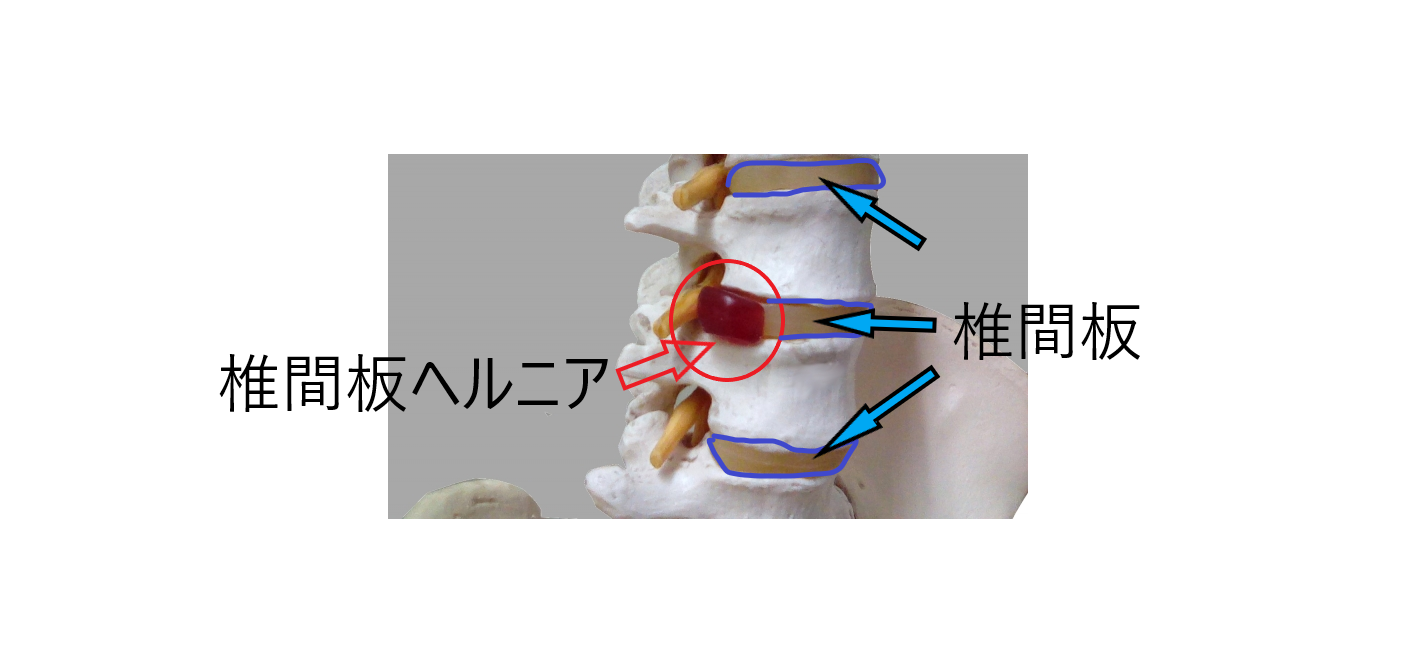

“ヘルニア型坐骨神経痛”

が多いとされています。この“ヘルニア型坐骨神経痛”は、腰の椎間板ヘルニアによって、神経が圧迫されることにより坐骨神経痛が発症しています。腰の椎間板ヘルニアについては、こちらのブログhttps://sekkotsushinkyu-jingyu.com/post/post-1747を参考にしてください。

椎間板ヘルニアが発症しやすい年代の30~40歳代あたりは特にギックリ腰がきっかけで、ヘルニア型坐骨神経痛がでやすい年代です。初期対応を早めにすることで、少しでもギックリ腰の後遺症である坐骨神経痛を抑えていきましょう。

【坐骨神経とは】

“坐骨神経”は、背骨の腰の部分(腰椎)からでている神経と、その下の仙骨の後ろ側からでている神経が集合して鉛筆ほどの太い神経となり、お尻から足先まで約1メートルにもなる長い神経です。

椎間板や背骨、靭帯の変形によって、背骨や仙骨からでている神経に障害が加わることで、坐骨神経痛を引き起こします。

【ヘルニア型坐骨神経痛の症状】

坐骨神経痛は病名ではなく、あくまでもお尻から脚にかけてよくみられる症状の総称です。坐骨神経痛は個人で表現が微妙に異なりますが、

①お尻に痛み、しびれがつづいている

②太ももの後ろ・外側、ふくらはぎ、かかとに痛み、しびれが続いている

③足が激しく痛み、少し歩くと動けなくなる

④腰を動かすと脚の痛みが激しくなる

⑤安静にしていても、お尻や脚が痛くて眠れない

⑥脚に冷感がある

⑦身体をかがめると脚が痛む

⑧立っていると、脚が痛み立っていられない

⑨お尻が痛くて座っていられない

などあります。通常片足に症状がでることが多いのですが、両足にでる場合もあります。

【ヘルニア型坐骨神経痛の鑑別方法】

ヘルニア型坐骨神経痛は、比較的若い年齢で発症します。ヘルニア型坐骨神経痛のほかに、高齢者に多い“狭窄型坐骨神経痛”、ヘルニア型と狭窄型が合併した“混合型坐骨神経痛”があります。鑑別方法としては、

・ヘルニア型坐骨神経痛

⇒身体が前かがみになると痛みやしびれが増す(腰を後ろにそらすと楽になる)

・狭窄型坐骨神経痛

⇒腰を後ろにそらすと痛みやしびれが増す(身体を前かがみにすると楽になる)

・混合型坐骨神経痛

⇒前かがみも後ろへ反らしても痛みやしびれが増す(前かがみでも後ろへ反らしても楽にならない)

となります。対処法はそれぞれ違います。誤った対処法そ行うと益々悪化する場合がありますので、まずは鑑別してください。わからないようでしたら、病院や治療院で検査を受けてください。

【ヘルニア型坐骨神経痛の日常生活での注意点】

先ほども記述しましたが、基本的に前かがみの姿勢が痛みやしびれを増強しますので、避けてください。具体的にあげていくと、

・中腰姿勢で荷物を持つ

・膝を伸ばした状態で洗顔する

・柔らかいソファに座る

・あぐら・長座・体操座りなど和式の座り方を避ける

・長時間の座った状態での作業

などの動作をひかえてください。

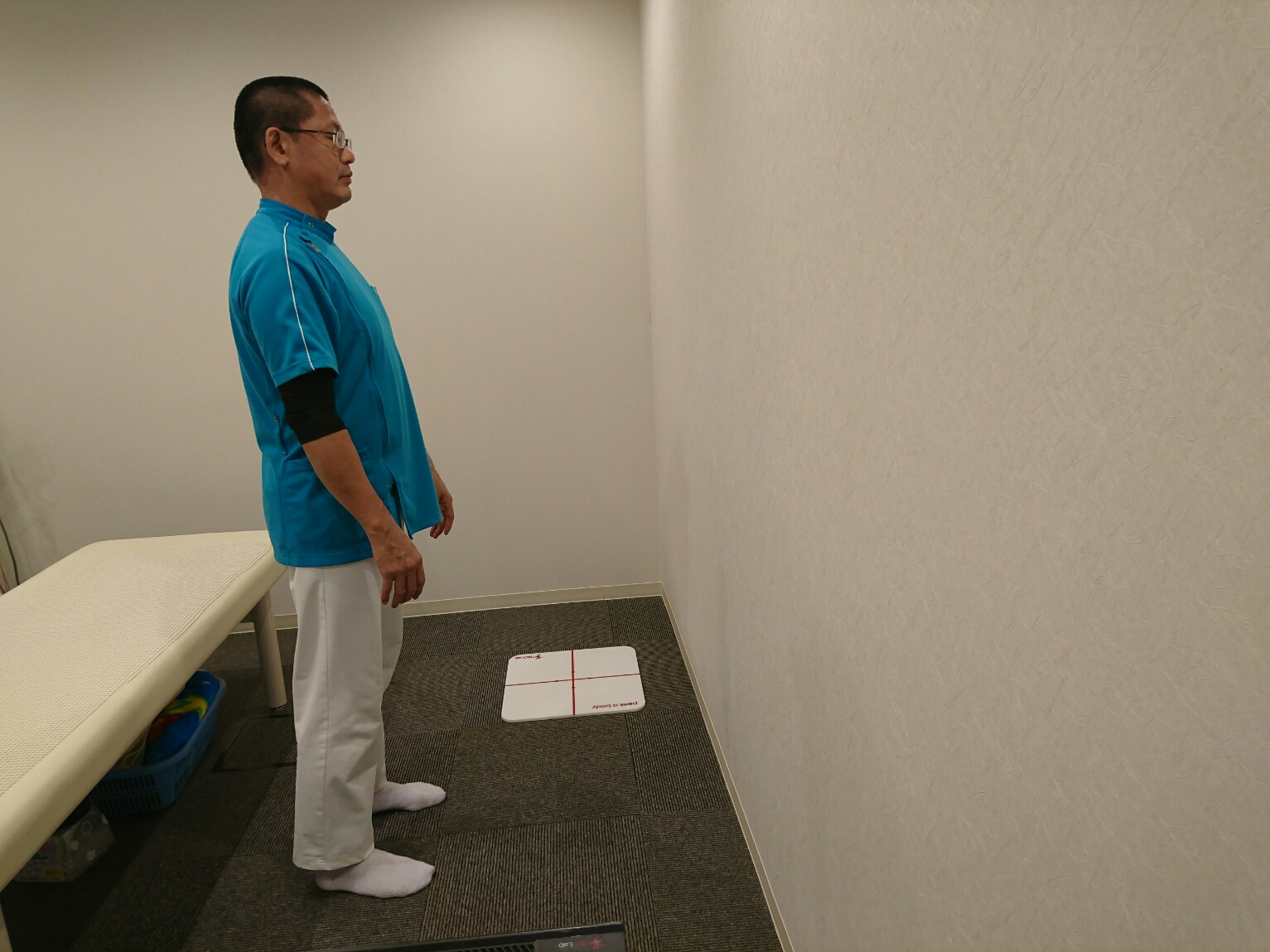

また、ヘルニア型坐骨神経痛を解消するためには、腰に負担のかからない姿勢が必要になります。普段の生活でも、腰を前かがみになり過ぎず、反らし過ぎず、自然体な状態の姿勢を心がけてください。自然体の姿勢とは、横から見て「耳・肩・股関節・膝のお皿部分・外くるぶしの前」が一直線になるように心がけてください。鏡を見ながらでも、友人や身内の方にチェックしてもらうでもよいので、良い姿勢のイメージを作ってください。

【ヘルニア型坐骨神経痛用の体操】

ヘルニア型坐骨神経痛を解消するための体操として、

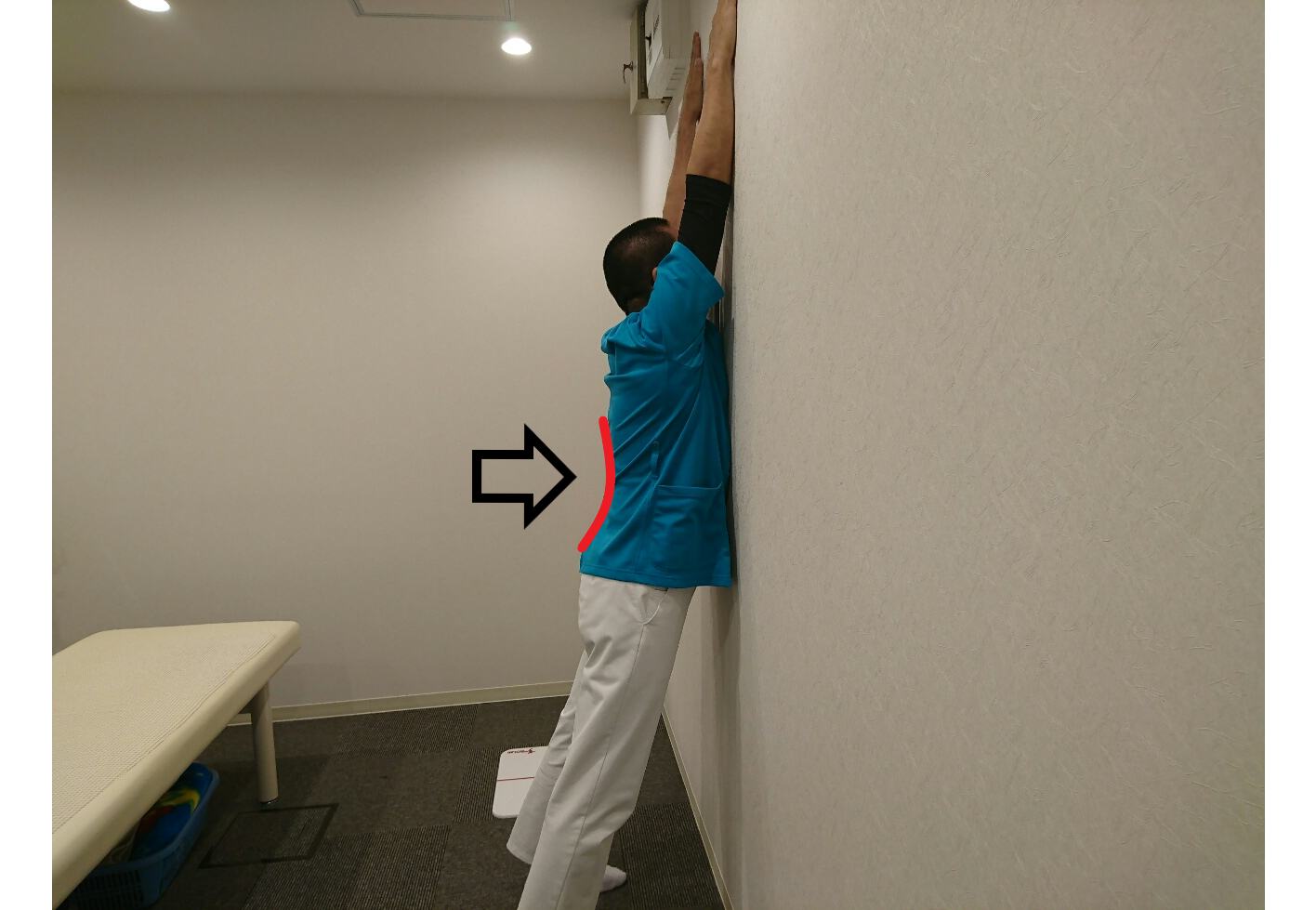

①壁もたれ体操

陰との距離を10センチほど開けて、壁と向き合います。両足は肩幅ほどに開き、両手を天井に向けて伸ばします。

壁に手をつき、お腹から手にかけて力を入れて壁を押します。5秒間壁を押したら力を抜く動作を10回続けます。1日3セットほど焼てください。

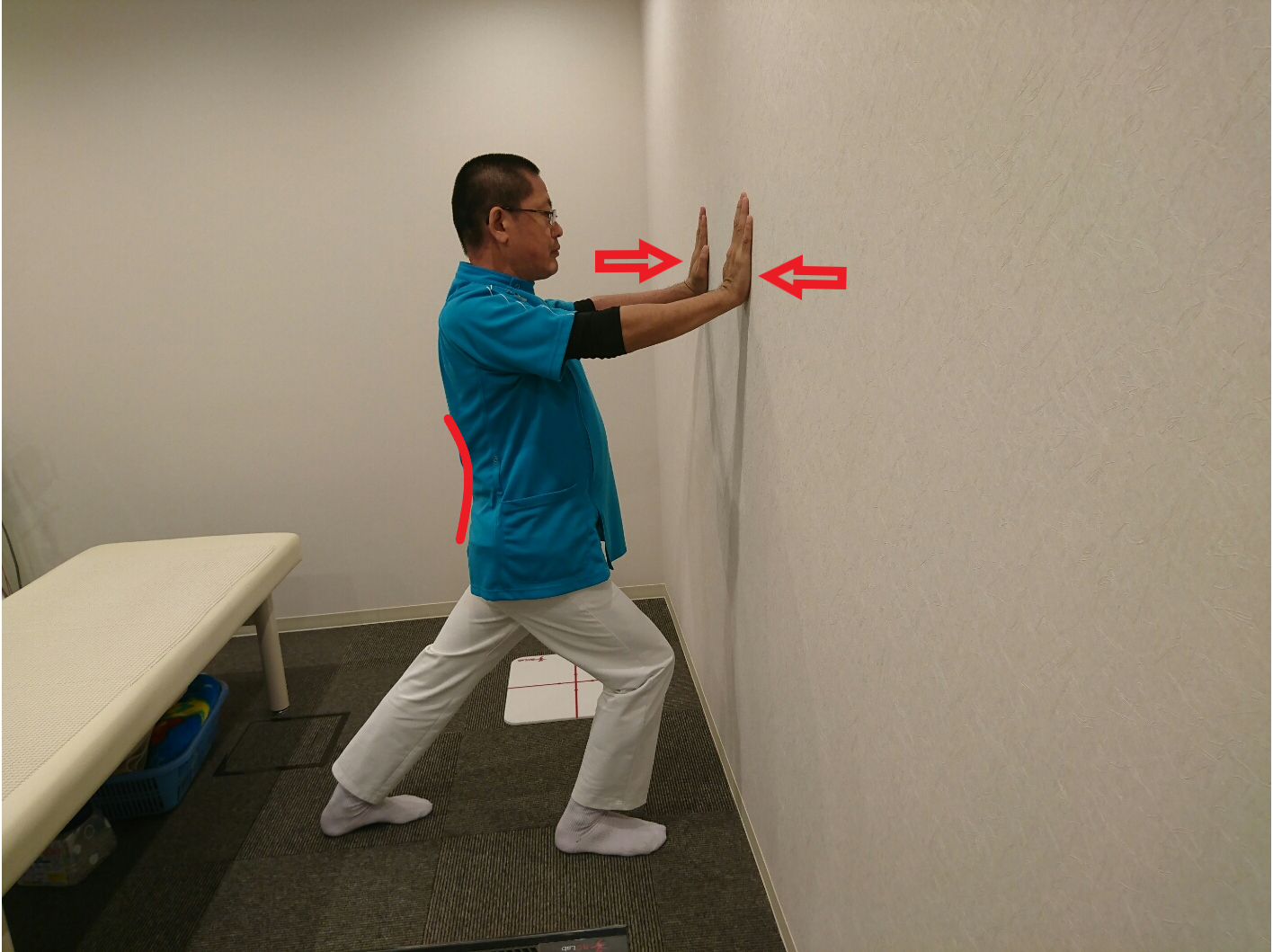

②壁押し体操

壁に向かって両足をそろえて立ちます。

壁に向かって両足を前後に開きます

前の膝をまげて、壁を押しながら少しずつ腰を反らしていきます。左右各10回づつを目安に、1日3セットおこなてください。

※急に腰を反らすと痛みの原因になります。壁から腕に押し返してくる力を利用してゆっくり行ってください。

③股関節体操

片ひざを立て、もう一方のひざは後ろにつきます。

立てたひざの足に体重をかけて、ひざを曲げこみながら、腰をゆっくり伸ばし、身体を前下へ沈めます。左右各10回ほどを一日3セットおこなってください。

ヘルニア型坐骨神経痛の原因となる腰の椎間板ヘルニアは、日常生活や体操により腰に負担を少なくすることで、通常は保存療法でおさまっていきます。しかしこれらの生活改善や体操をしても、6ヶ月以上痛みやしびれがきつく続く場合や、尿漏れや脚の筋肉の衰えがきつい場合は、精密検査を病院の方で受けてください。

脚やお尻に痛みやしびれがでると、動くことがおっくうになりがちですが、前かがみになる姿勢を避ける意識をもって動ける範囲で活動される方が、より症状の改善が早まりますので、今回のブログで紹介したことを参考にしていただければ幸いです。

それでも,『接骨鍼灸院じんぎゅう』にご相談ください。坐骨神経によって日常生活に支障がでることを軽減するお手伝いをさせていただきます。

柔道整復師・鍼灸師 久木崇広 監修

当院は完全予約制となっております。事前にお電話もしくはネットにて、ご予約お願いいたします。

ご予約は、電話番号 079-490-5955 よりお願いいたします。

ネット予約は、ホームページ(https://sekkotsushinkyu-jingyu.com/)よりお取りください。

治療中のため、電話にでられない場合もございます。折り返しお電話させていただきますので、お手数をおかけしますが、お名前とお電話番号を留守番電話へお願いいたします。

当日のキャンセルは、電話にてお願いいたします。

【診療時間】

月・水・木・金・土 11:00~21:00

日曜日 13:00~19:00

休診日 火曜日

講習会などにより、臨時で休診させていただく場合もございます.

ホームページ、お電話にてご確認のほどをよろしくお願いいたします。

【料金】

初診料 8000円

2回目以降 6000円

【アクセス】

〒675-0001

兵庫県加古川市新神野5丁目7-7 津田ビル1F-A

JR加古川線神野(かんの)駅から徒歩5分

フーディーズ神野・ゴダイドラック神野店に向かって右隣りのビル1階 左側手前のテナント

【駐車場】

1台駐車可能です。

当院がはいっている建物に向かって右隣りの駐車場。駐車場に入って左列の4番目が当院の駐車場となっております。

身体を治療するという職業柄、色々なご職業の方と接します。その中でも負傷率が高い職業の一つが、“介護職”です。

身体に力が入らない高齢者の方を介助したり、夜勤をこなしたりと身体に負担がかかる職業の上、なにより人手不足。経営していくうえで、人件費を抑えるのもわかるのですが、実際現場は悲鳴をあげています。

現場がきついお仕事の上に、40歳代になると部下の指導や職場の管理などのお仕事もこなさなければならない方も多く、身体的にも精神的にも追い込まれますよね。ただでさえ40歳代は体力の低下や免疫の低下が出始めるころなので、なおさらこたえます。

先日も、「若手の介護職員が仕事や同僚の不満をぶちまけているのを受け止めてあげないといけないし、若手の仕事のミスをフォローしないといけないし、ホント疲れる・・・」と40歳代の介護職の方がこぼしていました。

そんなベテランの域に達している40歳代の介護職の方に多い身体の症状は、ダントツで腰痛です。腰が痛くなると動きも気力も鈍って、仕事に支障がでてしまうようです。

そこで今回は、40歳代の介護職の方にやってほしい腰痛のセルフケアをご紹介させていただきます。

このことを知っていただくことで、介護による腰痛を軽減することでお仕事をスムーズにこなすことができるようになります。

介護職に腰痛が多いのはやはり、

“身体を前かがみでおこなう作業が多いため”

ですね。高齢者の方を介助するためには、身体を前傾姿勢は避けられません。腰に負担がかからない介助法は、介護職の方はその道のプロなので学ばれているはずなのですが、実際は使えないというお話を伺います。

その理由としては、先ほども記述しましたが、“人手不足”。少人数で大勢の方のおむつ交換や食事・入浴介助などをこなそうと思うと時間が足りず、自分の身体に負担がかかるが、作業時間を短縮できる動きをしてしまうそうです。

この“前かがみ”の作業は、腰に強い負担をかけます。立って状態で腰にかかる負担が100%とすると

前かがみは、150%

荷物を持っての前かがみは、220%

と、腰に1.5~2.2倍の負担がかかってしまう事を繰り返しおこなって、加齢とともに疲労回復が追い付かなくなり、ついにはきつい腰痛を発症してしまいます。

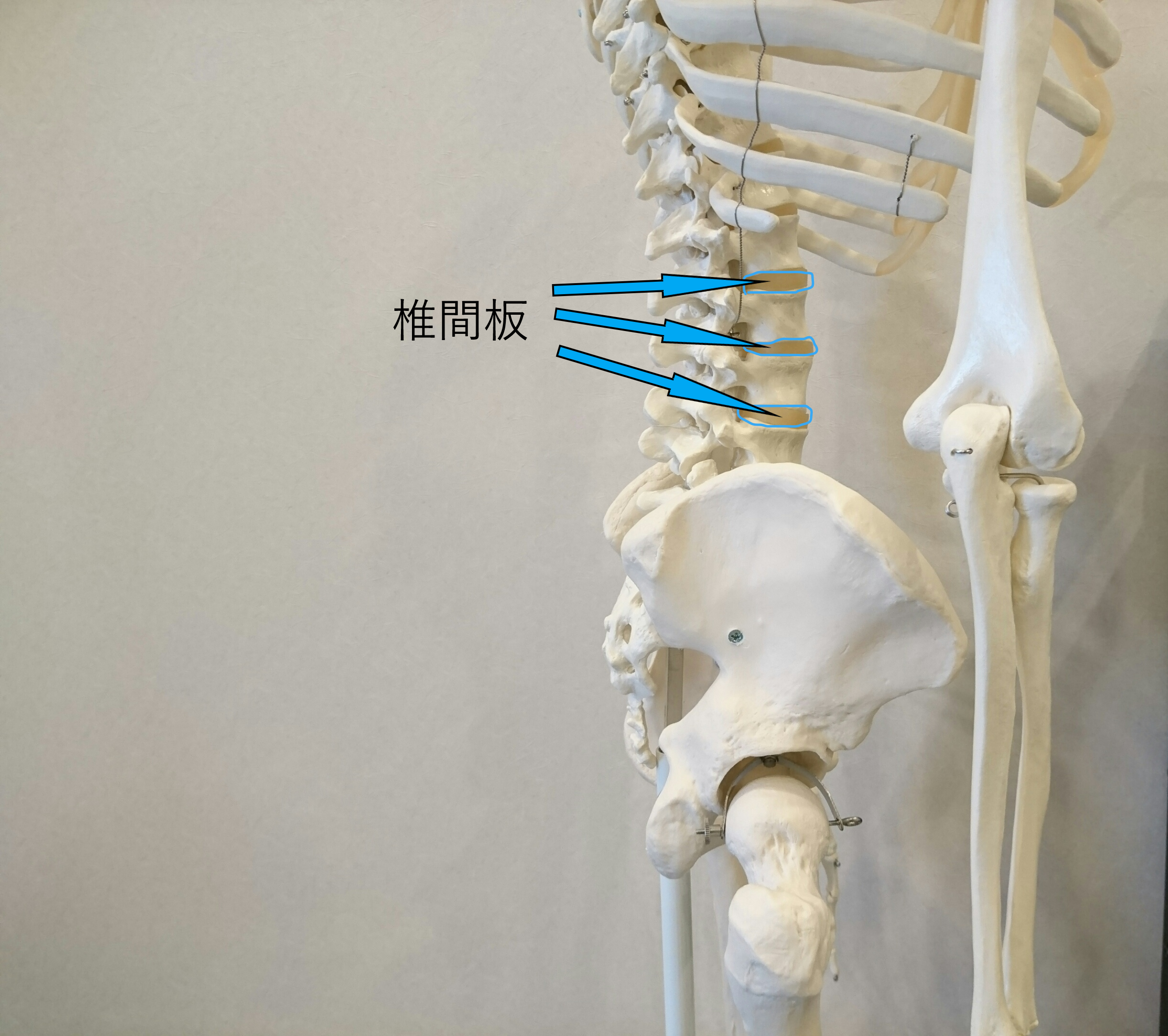

またこの前かがみは、背骨と背骨の間にあるクッションの役割をしてくれる椎間板に負担をかけます。

椎間板は水分を含んだゼリーのようなもので、20歳代をピークに徐々に水分が減り、30歳代になると椎間板のコアの部分にあたる髄核(ズイカク)の水分を減っていきます。そうなると椎間板のクッション性が低下し、40歳代になるころには腰の関節や筋肉・靭帯に負担がかかり、普通に生活をおくていても腰痛になりやすくなります。それに加え、前かがみ姿勢が多い職業の方は、椎間板に圧が余計にかかることで、腰椎椎間板ヘルニアにもなりやすくなります。

腰痛の原因の鑑別方法で、前かがみの時に腰が痛む場合は、椎間板ヘルニアの可能性が高いとされています。椎間板ヘルニアがひどくなると、腰痛のほかに足のしびれやひどくなると尿漏れを起こし可能性もあります。椎間板ヘルニアについてはこちらのブログ(https://sekkotsushinkyu-jingyu.com/post/post-1747)を参考にしてください。

【前かがみの多い介護職の方のための体操】

ニュージーランドの理学療法士が考案した“マッケンジー体操”という腰痛に効果がある体操があります。基本的に身体を反らせる体操で、前かがみの多い介護職の方に適した体操です。

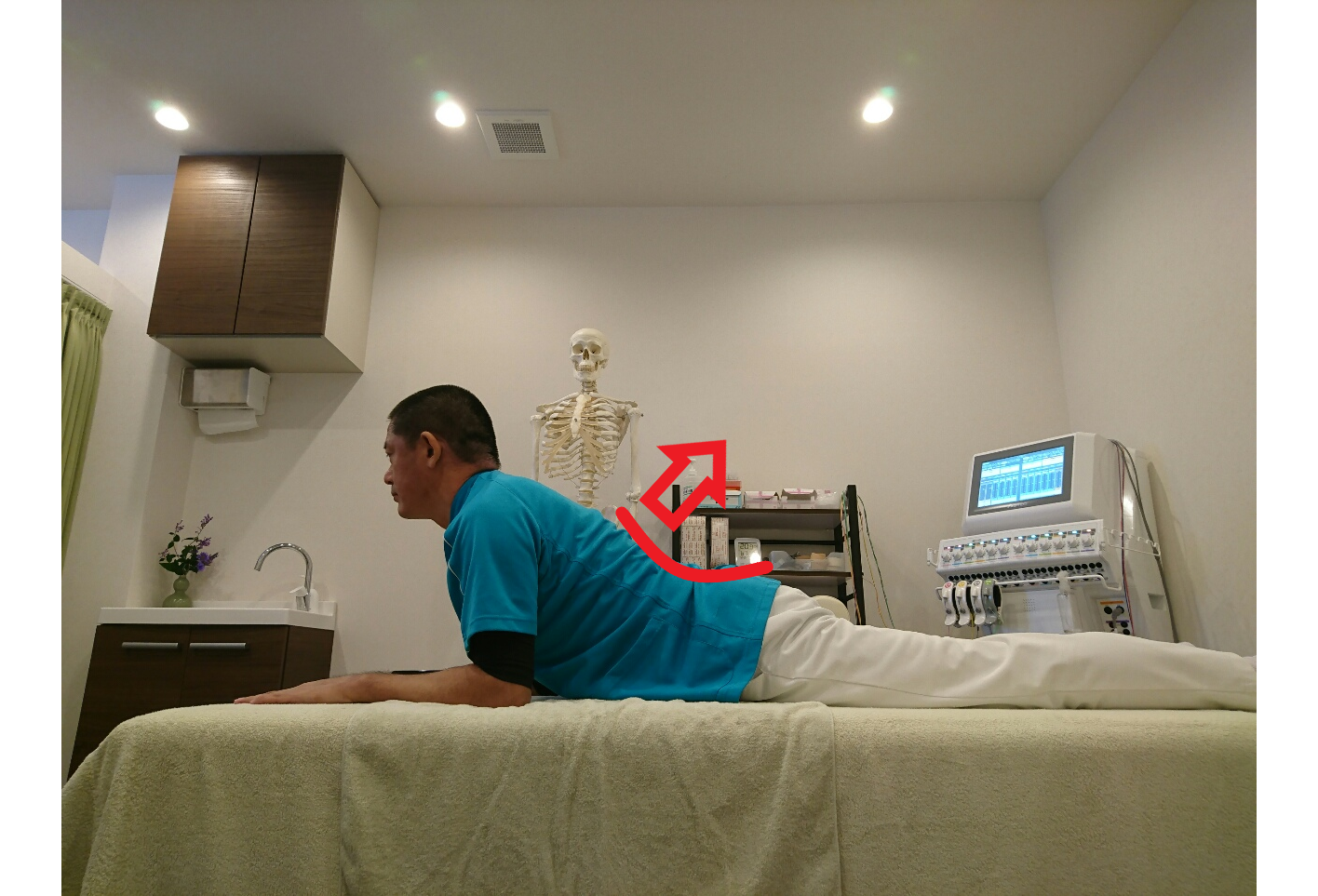

①うつぶせに寝る

両手を身体の両脇に添えて、顔を左右どちらかに向けて、うつぶせに寝る。

この体制を保ったまま数回大きく深呼吸して、4~5分リラックスした状態を維持する

ポイントは、まずリラックスすることが重要です。まず①ができるようになってから、②へ移ってください。

②うつぶせで肘を立てる

顔を左右どちらかに向けてうつぶせに寝て、腰をリラックスさせる

顔を前に向けて、肩の横に肘を曲げた状態で腕をもってくる

顔を前に向けて、肘をまげて床につけ、肩の下で立てる。最初は腰を大きくそらせないで、息を吐きながら少しずつ腰を反らす。下腹が床についた状態でおこなう。

上半身の重みが腕に加わった状態で、5分ほどこの姿勢を維持する。②ができるようになれば、③にチャレンジしてください。

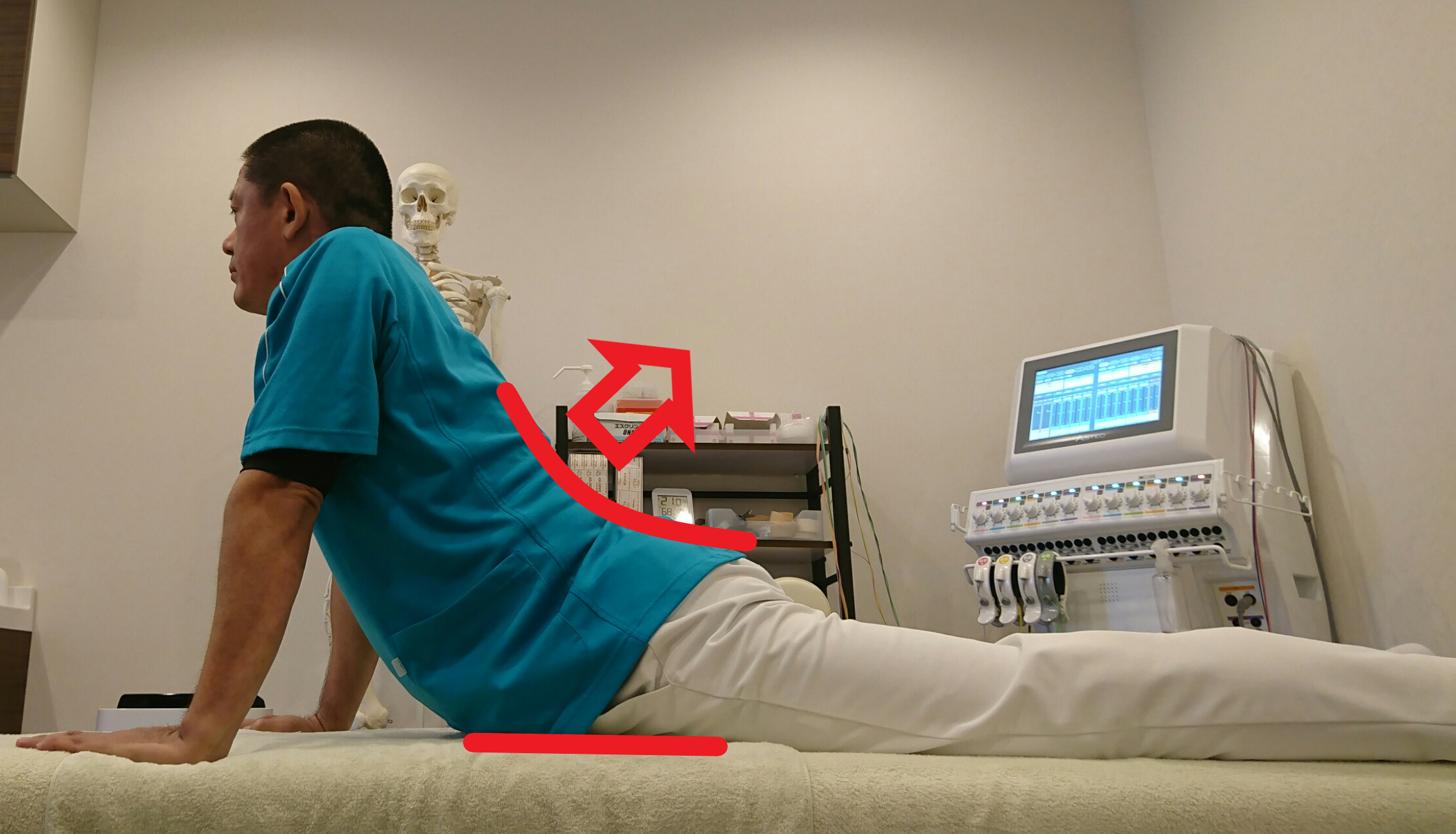

③うつぶせで大きく身体を反らせる

顔を左右どちらかに向けてうつぶせに寝て、腰をリラックスさせる

両手を腕立て伏せをするように肩の下に置く

腕立て伏せの状態から、肘を伸ばし上半身を持ち上げる。このとき、腰や足の力は抜いておこなう

腰が少しでも大きくそるように腕を可能な限り伸ばしていく

「うつぶせ⇒腕立て⇒肘伸ばし⇒腰を反る」を10秒ほどかけてゆっくりおこなう。5回繰り返しておこなう。

同じ姿勢や同じ動作は、骨や筋肉・靭帯などを痛めます。介護職では普段取らない体勢をとり、腰の柔軟性を高める必要があります。この①②③のできる体操をご自宅に帰られたときにテレビを見ながらでも、夜勤時の仮眠に入る前にでも、隙間時間でやってみてください。

古武道の動きをとりいれて、身体に負担のかからない人の介助法の特集を見たことがありますが、なかなか難しそうですね。また農業もそうなのですが、介護の世界でも身体に負担がかからないように色々と機械化されているようですが、結局最後は人力がものをいうようです。介護職への給料面・仕事の内容面の改善もさることながら、実際に治療して思うことは、介護職の方の身体へのケアの面でも国や経営者の方が考えてあげるべきだと思います。

介護は、これからの高齢化がすすむ日本にとって、益々大事なお仕事となります。長く続けていただきたいですし、続けていただくためにも、今回紹介させていただいた体操を試みてください。

それでも腰が痛むようでしたら、『接骨鍼灸院じんぎゅう』にご相談ください。お仕事に専念できるよう腰痛を軽減するお手伝いをさせていただきます。

柔道整復師・鍼灸師 久木崇広 監修

当院は完全予約制となっております。事前にお電話もしくはネットにて、ご予約お願いいたします。

ご予約は、電話番号 079-490-5955 よりお願いいたします。

ネット予約は、ホームページ(https://sekkotsushinkyu-jingyu.com/)よりお取りください。

治療中のため、電話にでられない場合もございます。折り返しお電話させていただきますので、お手数をおかけしますが、お名前とお電話番号を留守番電話へお願いいたします。

当日のキャンセルは、電話にてお願いいたします。

【診療時間】

月・水・木・金・土 11:00~21:00

日曜日 13:00~19:00

休診日 火曜日

講習会などにより、臨時で休診させていただく場合もございます.

ホームページ、お電話にてご確認のほどをよろしくお願いいたします。

【料金】

初診料 8000円

2回目以降 6000円

【アクセス】

〒675-0001

兵庫県加古川市新神野5丁目7-7 津田ビル1F-A

JR加古川線神野(かんの)駅から徒歩5分

フーディーズ神野・ゴダイドラック神野店に向かって右隣りのビル1階 左側手前のテナント

【駐車場】

1台駐車可能です。

当院がはいっている建物に向かって右隣りの駐車場。駐車場に入って左列の4番目が当院の駐車場となっております。

普段から腰がピキピキと痛いな~と思いながら、腰にかまっている暇なくお仕事で荷物を無理な体勢で持ち上げたときに、突然腰に痛みが走り動けなくなるということはないですか?

そんな突然の激しい腰痛の多くの場合は、“ギックリ腰”。西洋の方では“魔女の一撃”と呼ばれ、まさに腰にとっては痛恨の一撃となります。

初めてギックリ腰になられた方は、体勢を変えるたびに痛くて何が腰におこったのか訳が分からず呆然としてしまいます。何度もギックリ腰をやっておられる方なら、「しまった~」「やってしもた~」とギックリ腰がしばらく生活に支障をきたすことがわかっているので、がっくりきてしまいますよね。

私も26歳頃に初めてギックリ腰になったのですが、動くたびにいちいち脂汗がでるほど痛いので、どうしていいのかわからず往生しました。その後も何回か再発して、痛みをこらえながら仕事を泣きながらした覚えがあります。

先日、40歳代女性の方が3度目のギックリ腰を発症して、「余計なことをしてひどくなるのが怖くて・・・、家でどうすごしたらよいですか?」と連絡がありました。

ギックリ腰のあの痛みでは、何回再発してもとまどってしまうのは当然です。

そこで今回は、ギックリ腰になったときの日常生活の対処法を紹介させていただきます。

このことを知っていただくことで、ギックリ腰への正しい対処法をおこない、回復を早めることができます。

【ギックリ腰の病態】

ギックリ腰って腰がどうなっているの?という質問を良く受けますが、その答えはずばり、

「よくわかっていない」

なんです。そうなの?と思われるかもしれませんが、

・滑膜(かつまく)という背骨の関節を包んでいる袋が、背骨の関節にかみこんでしまっているため

・椎間板ヘルニアのため

・腰の筋肉や靭帯の損傷のため

というような、身体におこっているギックリ腰の原因の候補はあります。しかしいまだに原因を絞れていないのが現状です。

ただ、ギックリ腰に対する対処の仕方に対して、効果があるかどうかの研究は進んでいますので紹介していきます。

【ギックリ腰と断定する前に】

ギックリ腰になったと特定する前に、内臓や神経など他が原因で腰痛が起こっている場合があるので、まずは鑑別が必要です。ギックリ腰の症状と共に以下の症状が思い当たるようでしたら、病院で精密検査を受けてください。

・身体を曲げたりひねったりしなくても腰痛が続く場合

・胸の痛み

・癌・ステロイド治療を今も受けている・以前受けたことがある

・栄養不良

・体重減少

・広範囲の身体のしびれ

・背骨の変形

・発熱

また、一般的なギックリ腰は、数日をピークに4週間前後で徐々に軽快します。ぎっくり腰発症後、6週間を過ぎてもきつい腰痛が続くようでしたら、一度病院で腰の精密検査を受けてください。

【ギックリ腰へのQ&A】

Qギックリ腰になったら、安静にした方がいいの?

⇩

A痛みに応じて動いたほうが回復は早いです

昔は、ギックリ腰になったらベットや布団で横たわって安静ということが定番でした。しかし、最近の研究では安静の時間が長いと、回復に遅れがみられたという報告がされています。ギックリ腰になっても寝っぱなしにならず、痛いでしょうがゆっくりでもいいので、痛みに合わせて活動してください。

Qギックリ腰になったら、温める?or冷やす?

⇩

A温める(温めて痛みが増すようなら中止)

捻挫や打撲などケガをしたら冷やすといったイメージがあるかもしれません。しかし、ギックリ腰の場合は、冷やすことで症状改善したという研究報告はされていません。むしろ、温める治療をおこなってから4~7日後の腰の機能回復がすすむという研究報告がされています。お風呂につかる、腹巻をするなど腰回りの保温に努めてください。ただし、ギックリ腰直後に温めて痛みが増すようでしたら、即座に中止してください。

Qギックリ腰になったら、どんな治療を受けたらいいの?

⇩

A個人差はありますが、痛み止め薬・痛み止め注射・マッサージ(長時間のマッサージは不可)・鍼灸治療は一時的な痛みの緩和に効果あり

一発でギックリ腰がすっきりする治療法は、なかなかないのが現状です。ギックリ腰を起こす前の腰の状態が100%であるなら、ギックリ腰発症1か月後は、平均約60%回復するとされています。ざっくり言えば、ほっといてもなおる症状です。ただ、ギックリ腰発症直後の痛みはつらいので、それを少しでも抑える治療をうけながら、痛みに応じて動き・十分な栄養をとり・睡眠の質を上げることで回復を早めることができます。

Qギックリ腰になったら、コルセットはしたほうがいいの?

⇩

Aコルセットをしても痛みは治まりませんが、動く時の助けになります

コルセットをしめることで、ギックリ腰の痛みはおさまりません。しかし、起き上がって動かなければいけないときの助けにはなります。ギックリ腰になったからといって、仕事や家事が休める方ばかりではないかと思われます。ギックリ腰中の仕事や家事をする時だけ、コルセットを使用されることをおすすめします。

コルセットをすると筋力が落ちて、余計に腰痛がひどくなるのでな?と思われている方も多いかもしれません。道具も使いようということで、ギックリ腰中に仕事や家事など繰り返し腰に負担のかかる動作が強いられる場合は、腰を助けてあげてください。ギックリ腰の症状軽減後、徐々にコルセットを手放す時間を増やしていけばよいかと思います。

Qギックリ腰になったら、筋肉トレーニングはした方がいいの?

⇩

A痛みに応じて動いてください。無理な運動は逆効果になります。

ギックリ腰になると普段の運動不足が原因と思い当たるためか、筋肉トレーニングをした方がいいですか?と質問を受けます。慢性の腰痛の場合は、筋肉トレーニングは有効という報告がされています。しかし、ギックリ腰中に無理な運動をおこなうと、腰の炎症や痛みを感じる感度が敏感になり、かえって悪化させます。ギックリ腰になって焦る気持ちはわかりますが、ギックリ腰中は身体を鍛えるのではなく、長時間同じ体勢にならないように、動ける範囲で活動するだけでよいです。普段の日常生活が送れるようになってから、身体を鍛えることをチャレンジしてください。

Qギックリ腰は何度もなると聞きましたが、本当ですか?

⇩

A再発率は高いです。

ギックリ腰発症して1年後以内の再発率は70%。私の治療経験上でも、一度ギックリ腰を発症してしまうとその後何度も再発される方が多いです。ですから、普段からの運動やケアを心がける必要があります。何回かギックリ腰を発症すると、腰がピキピキするとか何もないのにつまずきやすくなるとか、何かしら身体がサインを送ってくれるのがわかるようになります。その時に見逃さずに対処するのが、再発防止につながります。

ギックリ腰になると、かがめない・寝返り打てない・靴下やズボンが履けない・トイレで手が後ろに届かないなどホントに困ります。

ギックリ腰に対して正しい対処法をしていただいて、少しでも早く回復していただければ幸いです。

それでもギックリ腰で苦しまれるようでしたら、『接骨鍼灸院じんぎゅう』にご相談ください。少しでも早く普段の生活が送れるようお手伝いさせていただきます。

柔道整復師・鍼灸師 久木崇広 監修

ご予約は、電話番号 079-490-5955 よりお願いいたします。

ネット予約は、ホームページよりお取りください。https://sekkotsushinkyu-jingyu.com/

治療中のため、電話にでられない場合もございます。折り返しお電話させて頂きますので、お手数をおかけしますが、お名前とお電話番号を留守電へお願いいたします。

完全予約制となっております。事前に電話もしくはネットにて、ご予約をお願いいたします。

【診療時間】

月曜日~土曜日 11:00~21:00

日曜日 13:00~19:00

休診日 火曜日

講習会などの為、臨時で休診させていただく場合もございます。お電話にてご確認のほど、よろしくお願いいたします。

【料金】

施術料 6,000円

初診料 2,000円

【アクセス】

〒675-0008

兵庫県加古川市新神野5丁目7-7 津田ビル1F-A

TEL079-490-5955

JR加古川線神野(かんの)駅から徒歩5分

フーディーズ神野、ゴダイドラック神野店にむかって右隣のビル1階

駐車場1台(ビルに向かって右側の駐車場、左列4番目)

「自分の親がノロノロ動くのでイライラしていたけど、自分が親の年齢になってはじめて(どうして親の動作が遅いのか)わかったわ~」

というお話を時々聞きます。つまり、親が年齢を重ねるとおきる身体の不調が、将来私達にもおこることだと覚悟しておいた方がいいという経験談でもあります。

年齢を重ねることで将来身体におこってしまう身体の不調は色々とありますが、実際診療していて、加齢による身体の変化でよく聞く症例の一つに、「骨粗しょう症」があります。これは骨がスカスカになって弱くなっているというイメージがあり、なんか心配になりますよね。

日本で骨粗しょう症の患者数は推定1280万人。そのうち約77パーセントの980万人は女性が占めています。統計からみると、特に女性の方が将来にむけて、骨の心配をしなければいけないということになります。

そこで今回は、骨粗しょう症がどのようなもので、予防としてどうしていけばよいのかを紹介させていただきます。

このことをしていただくことで、将来骨粗しょう症になる確率を減らすことができます。

骨粗しょう症となって一番怖いのはずばり、

「骨折」

です。骨がもろくなることで、転ぶことが原因になるだけでなく、ちょっとした荷物の持ち上げやくしゃみをしただけでも、骨粗しょう症であるなら骨折する場合があります。

骨折は手術することで治ってはいきますが、骨折後に動くのが怖くなったり、おっくうになったりすることで、体力や気持ちが落ち込みで病気にかかりやすくなったり、寝たきり・認知症に発展する可能性があります。

ですから、強い骨を作り維持する必要があります。

【骨についての基礎知識】

①骨の役割

骨は、

・身体を支える

・脳や内臓を保護する

・血液を作る

・カルシウムを貯蔵する

役割があります。

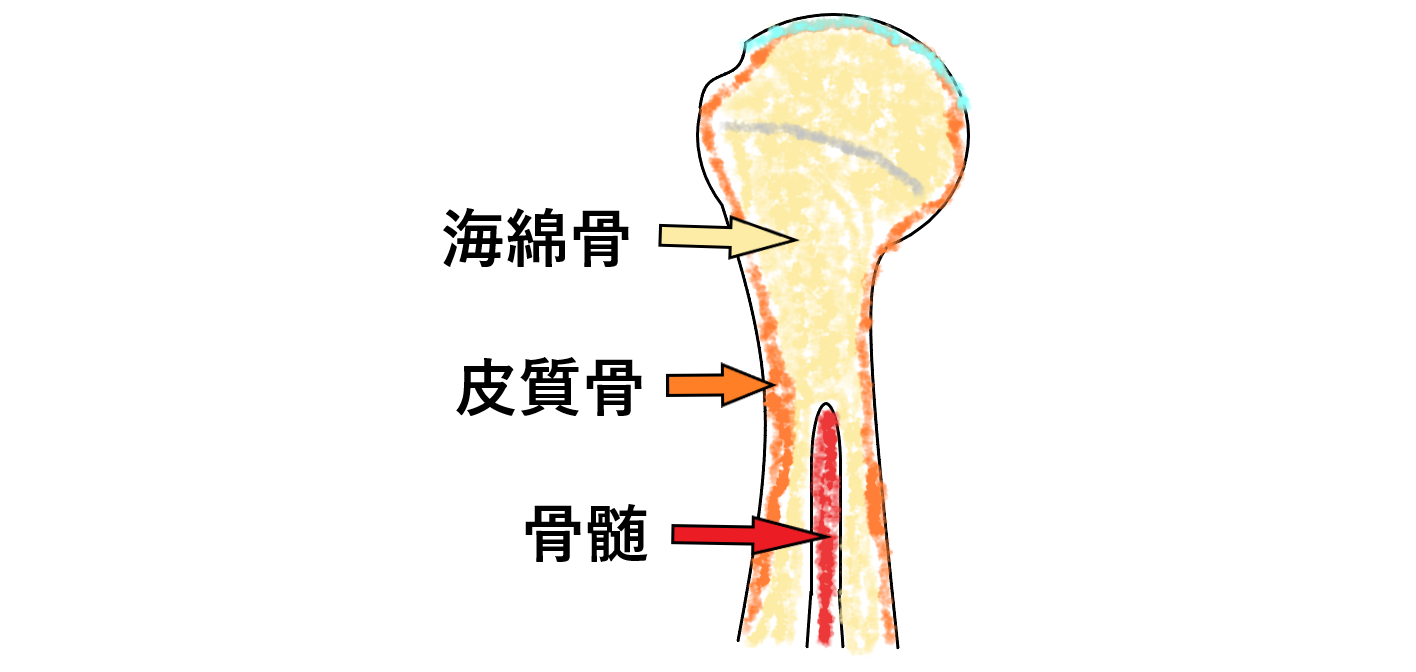

②骨の構造

骨の表面は「骨膜」という組織に覆われています。

その内側に、「皮質骨」と「海綿骨」という2種類の骨があります。「皮質骨」は緻密で硬く丈夫で強い構造です。「海綿骨」は骨梁と呼ばれる、骨の柱が細かく網目状に張り巡らされ、スポンジ状の柔らかい構造です。身体を支え骨にかかる負担をしなやかに受け止めるために骨は、硬い「皮質骨」と柔らかい「海綿骨」の二重構造になっています。

中心部は、血液を作る骨髄が入っています。

骨の構成の中で、「皮質骨」と「海綿骨」にトラブルがおこることで、骨粗しょう症が発症します。

骨を縦に割った中の構造

③骨の成分

よく「骨を強くするためにカルシウムをとれ」と言われますが、それは骨の成分がカルシウムであると知られていることからだと思います。

骨の主成分を正確に言えば、

・コラーゲン

・カルシウム

・リン

です。イメージとしては、しなやかで強靭な繊維であるコラーゲンで鉄骨を組み、カルシウムとリンの結晶である硬くて丈夫な性質のハイドロキシアパタイトがコンクリートとして鉄骨の間に流し込まれて、骨が形成されています。骨はいわば、しなやかで丈夫な「鉄筋コンクリート」なのです。

【骨の代謝】

人間の爪は、一生の間どんどん伸びて入れ替わっていますよね。骨でも、

「一生の間休むこともなく、古い骨を破壊し新しい骨を作り入れ替えている」

作業が行われています。1年間で骨の約10パーセントが入れ替わり、10年かけて骨が全部新しくなるといわれています。

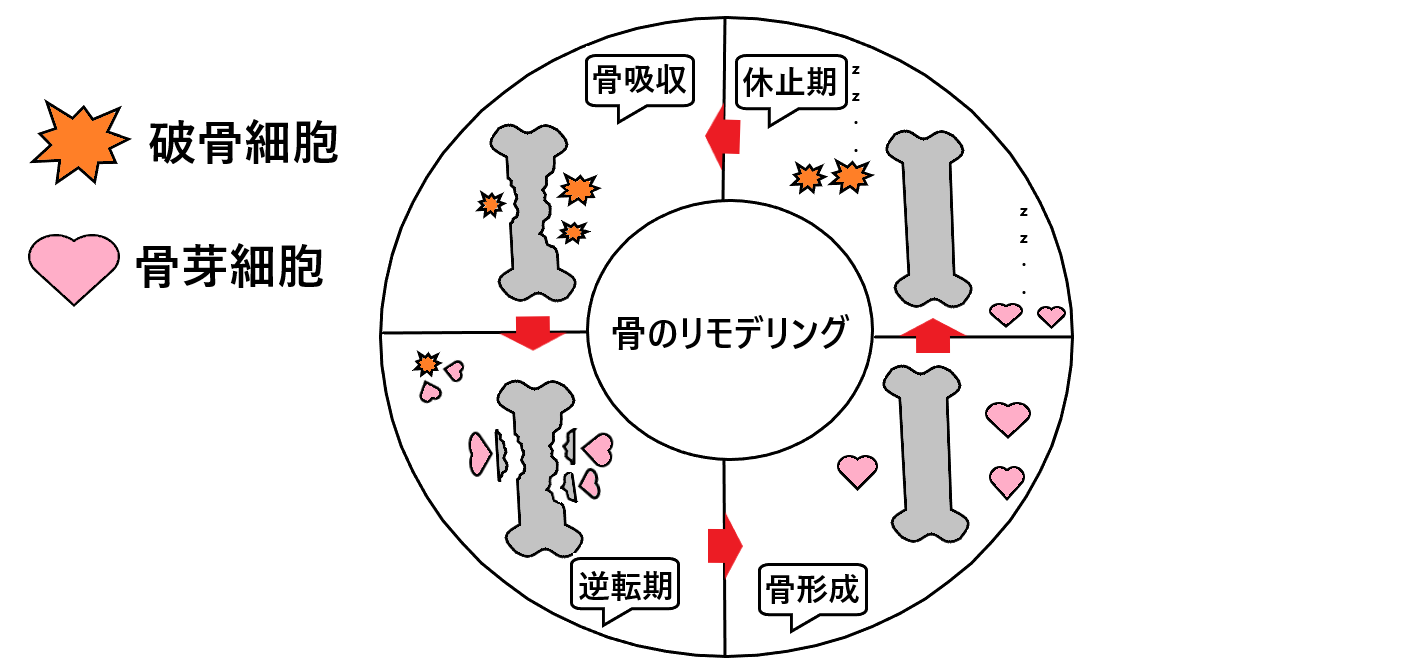

この骨の入れ替え作業は、「破骨細胞」と「骨芽細胞」という2つの細胞が受け持っています。「破骨細胞」は酸や酵素で骨を溶かす「骨吸収」という作業を行います。「骨芽細胞」は、コラーゲンを分泌して、リン酸カルシウムが主成分のハイドロキシアパタイトを沈着させて「骨形成」の作業を行います。この骨の代謝のサイクルを図にすると、

「骨のリモデリング」と呼ばれる、「骨吸収」⇒「逆転期」⇒「骨形成」⇒「休止期」のサイクルが崩れると骨粗しょう症の原因となります。

【身体にとってのカルシウムの働き】

人間の身体の99パーセントのカルシウムは、骨に蓄えられます。カルシウムは、骨や歯の材料になるほかに、神経の伝達や筋肉を動かすときにも重要な役割を担います。

カルシウムが人間の身体にとって重要な働きをするため、人間の血液中にカルシウムを一定量保つ必要があります。食事で十分なカルシウムが取れない場合は、骨からカルシウムを持ち出して、不足分を補います。その時に働くのが先ほど記述しました「破骨細胞」です。この骨からのカルシウム持ち出しが増えることも、骨粗しょう症の原因となります。

【ホルモンとカルシウムの関係】

思春期になって初経が始まると、女性ホルモンが分泌されます。その女性ホルモンの中でも、「エストロゲン」というホルモンは、女性らしさと作りだすホルモンとして知られていますが、破骨細胞の働きを抑える、骨にとって重要なホルモンです。

女性は妊娠の時に、胎児のためにカルシウムを大いに使います。出産後に歯が弱くなることがあるのは、そのためです。その妊娠時に、血液の中のカルシウムがたらないということで、減骨細胞が働き、骨からカルシウムを補給しようとします。そうなると妊娠時はどんどん骨が弱くなってしまいます。それを押しとどめてくれるのが、「エストロゲン」です。

大変ありがたいホルモンですが、女性は閉経後このホルモンの分泌が減ってしまいます。そのことで、破骨細胞の働きを止めることができず、個人差はありますが閉経後に骨粗しょう症の要因となる場合があります。

【年齢による骨の強さの変化】

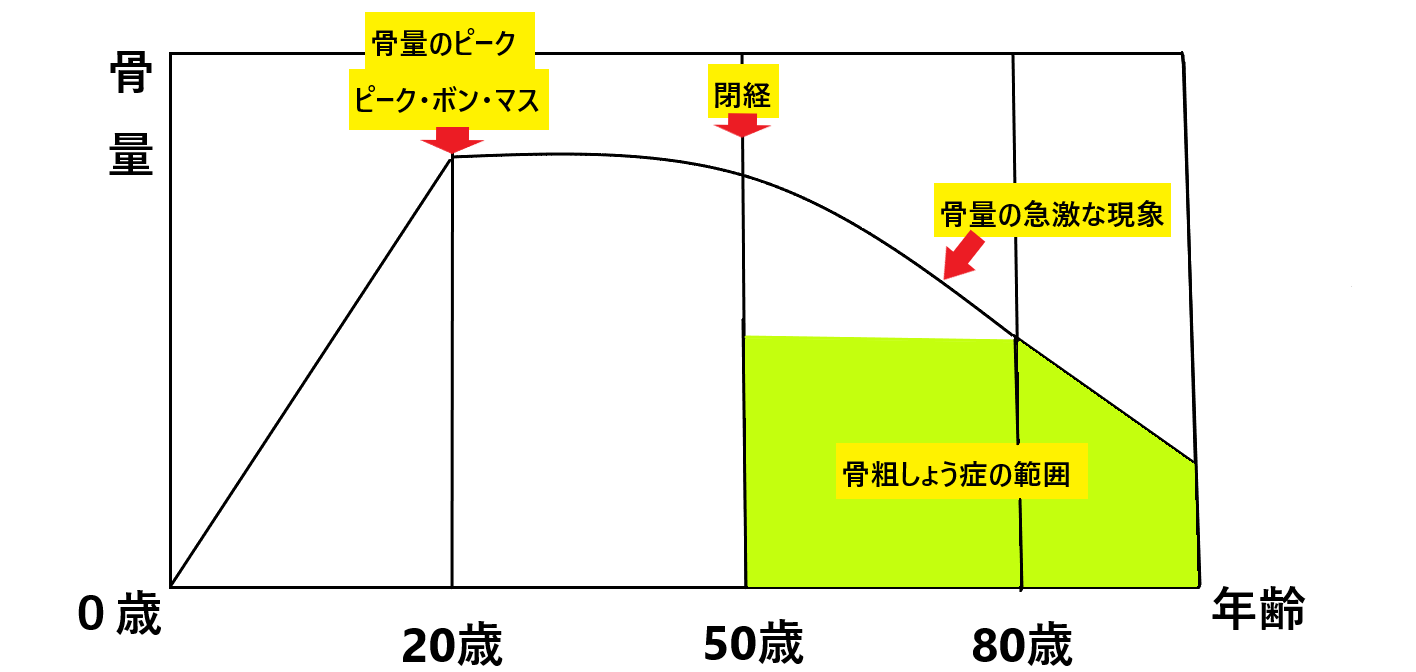

「骨量」とは、骨に含まれる石灰分などの量で、「骨密度」は骨梁を測定したときの1㎠あたりのカルシウム量をグラムで表したものです。「骨量」や「骨密度」は数値が高いほど骨が丈夫だということになります。この「骨量」や「骨密度」は、一生の間で大きく変化します。グラフで表すと、

骨量は男女ともに20歳頃が、一生で一番多い時期になります。高い骨量は、平均して40歳代まで続きますが、徐々に減少していきます。女性の場合は、閉経を迎えるころからホルモンの分泌が減ることで、急カーブを描いて骨量が減少し、65歳頃まで続きます。65歳以降は骨量の減少は緩やかになりますが、減少は止まるわけでもなく、歳をとるとともに骨量は減り続けます。

加齢により骨が弱くなっていくのは、避けることができない生理現象ではあります。しかし、働いている間にコツコツお金を貯めて、退職後に少しずつ生活のためにつかっていくと同じように、急激に下がる50歳までに前にいかに骨量を貯金しているかが、骨粗鬆症を避けるために必要となってきます。

また、急激に骨量が下がる50歳ごろから、それを押しとどめて緩やかにする努力が必要となってきます。

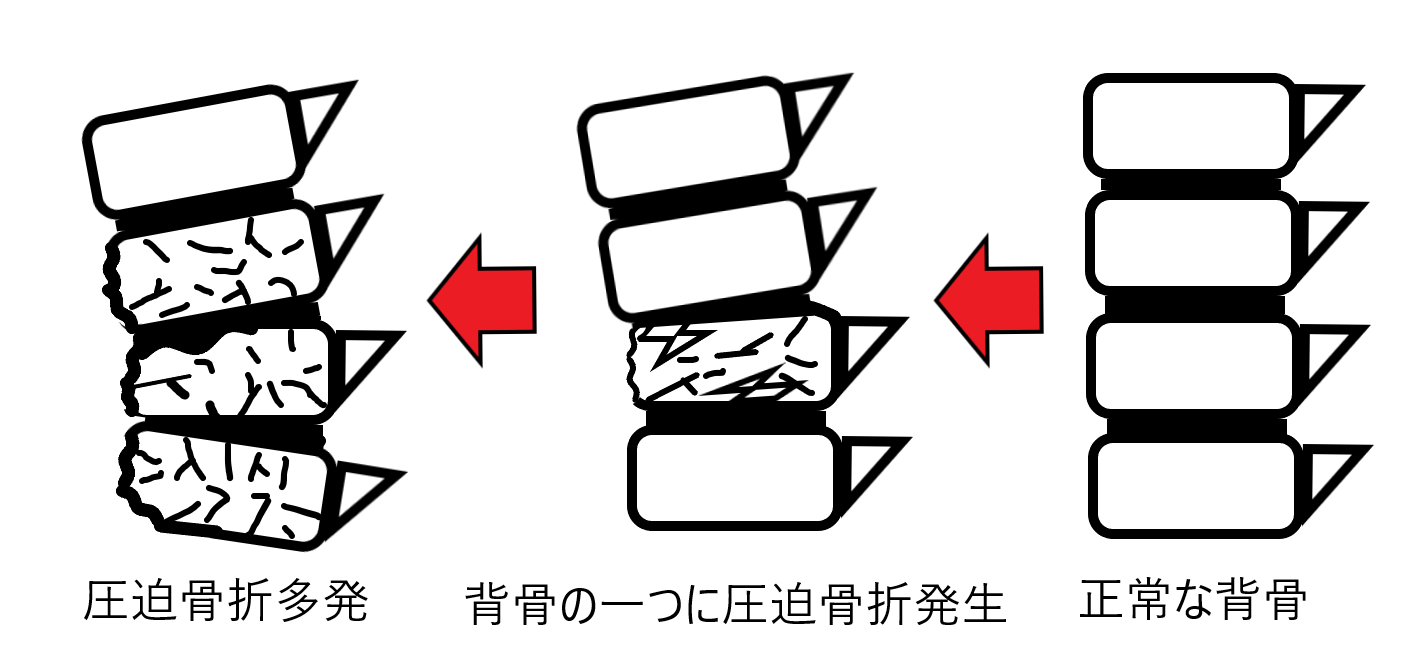

【骨粗しょう症の症状】

骨粗しょう症の症状は少なく、一般には骨折をおこしてから初めて症状があらわえます。骨粗しょう症になると無症状でおこりやすい骨折は、背骨の圧迫骨折です。無自覚で背骨の圧迫を起こしている場合の自分で感じることのできる症状としては、

・背中や腰に痛みがある

・背中や腰が曲がる

・2センチ以上背が低くなる

という症状がある場合は、一度レントゲン検査を受けてみてください。一つの背骨が折れるとその前後の背骨に圧がかかり、将棋倒し的に他の背骨が骨折していきますので、早めの対処が必要です。

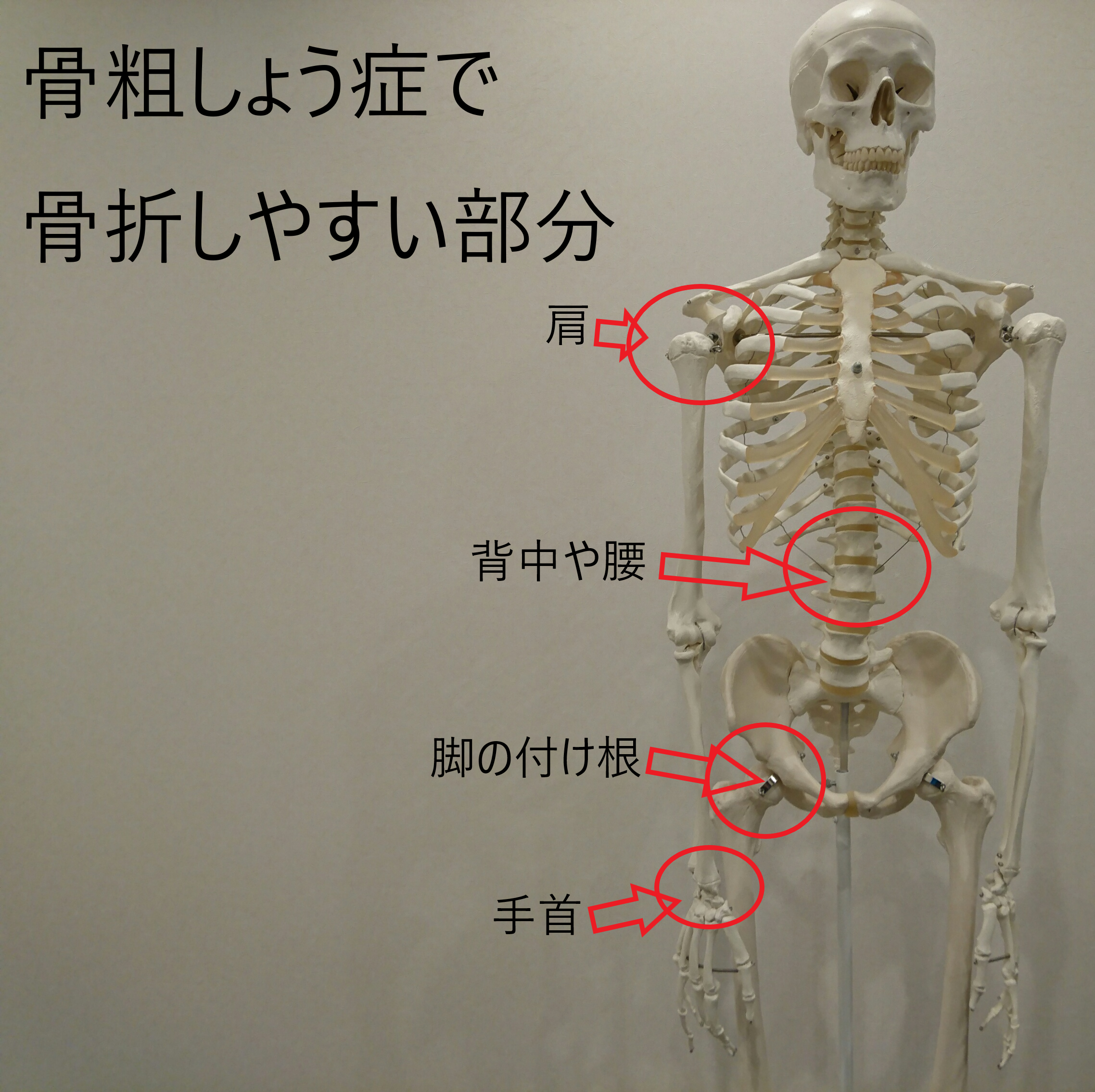

【骨粗しょう症で骨折しやすい箇所】

その他にこんなことで骨折するのと思うほど、簡単に骨折するのが骨粗しょう症の特徴です。ここしやすい箇所としては、下の図の通りです。

【骨粗しょう症の検査】

①健康診断を受ける

会社もしくは自治体の健康診断を受けましょう。骨密度を計る項目がありますので、まずは簡易検査で骨の状態をチャックしましょう。

②レントゲン検査

過去に激しい転倒や事故を起こしている場合は、知らない間におこす背骨の圧迫骨折の有無を確認しておきましょう。

③二重エックス線吸収法(DXA)

腰の骨や太ももの骨の骨密度を調べるなら、DXA法が望ましいとされています。どこの病院でもないものなので、公益財団法人・骨粗鬆症財団のホームページの病院リスト(http://www.jpof.or.jp/public/)より探してみてください。

【骨粗しょう症となるリスク】

骨粗しょう症となってしまうことには、特に女性は受け入れざる得ないリスクと改善できるリスクがあります。

①取り除けないリスク

・女性

・加齢

・初経が遅い

・閉経が早い

・女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が低下

・卵巣切除

・遺伝子的に骨粗しょう症になりやすい(血縁に骨粗しょう症を発症しているものがいる)

・ステロイド剤の長期服用

②取り除けるリスク

・やせすぎ

・偏食、不規則な食生活

・無理なダイエットをしている

・運動不足

・過激な運動

・喫煙

・多量の飲酒

・多量のコーヒー紅茶

【骨粗しょう症を防ぐには】

①薬物療法

骨粗鬆症の薬に関しては、カルシウム剤だけでなくホルモンや骨吸収を抑えるなど多種あります。専門の病院で処方してもらってください。他の方が処方された骨粗しょう症の薬をもらって飲むのは、身体の状態によっては、副作用がでる場合がありますのでおやめください。

ちなみに、薬局で売っているカルシウム剤はその内容から骨粗しょう症改善にはあまり期待できません。

②栄養

納豆が好んで食べられている地域では、食べられていない地域に比べて骨粗しょう症の率が少ないという統計がでています。栄養は、骨粗しょう症と密接な関係があります。

・一日3回バランス食事をよくとる

・一日主菜・副菜の種類を8~10品以上目安に食べる

・水は一日1ℓ以上(みそ汁やスープも含めて)

・乳製品・小魚・大豆製品などからカルシウムを摂取

・肉・魚・大豆製品からたんぱく質を摂取

・魚・卵・干しシイタケからビタミンDを摂取

・納豆・ほうれん草・大根・のりなどからビタミンKを摂取

・納豆・ちりめんじゃこ・アーモンドなどからマグネシウムを摂取

・バナナ・シジミ・枝豆などからビタミンB6・B12・葉酸を摂取

③運動

運動によって骨に負荷をかけることで、骨は丈夫になっていきます。脈拍数が110~130程度になる運動が良いとされています。続けてやることに意味がありますので、ご自身の身体の状態と生活環境に合わせて運動してください。普段簡単にできる運動としてはウォーキングです。15分~30分程度のウォーキングから始めてみてください。

70~75歳あたりから立った状態からの転倒での骨折が増えると統計ででています。しかし70~75歳なかでも骨の強い方がいらっしゃいます。お話を伺うと、若いころから今に至るまで、運動や食事に気を使っておられる方が多いです。

先ほども記述しましたが、骨粗しょう症になるのは避けられないリスクもありますが、避けられるリスクもあります。今回ご紹介させていただいたことを参考にしていただいて、将来骨粗しょう症を回避するように日常生活を過ごしていただけたら幸いです。

それでも骨粗しょう症について不安がございましたら、『接骨鍼灸院じんぎゅう』にご相談ください。不安を解消するためのお手伝いをさせていただきます。

柔道整復師・鍼灸師 久木崇広 監修

ご予約は、電話番号 079-490-5955 よりお願いいたします。

ネット予約は、ホームページよりお取りください。https://sekkotsushinkyu-jingyu.com/

治療中のため、電話にでられない場合もございます。折り返しお電話させて頂きますので、お手数をおかけしますが、お名前とお電話番号を留守電へお願いいたします。

完全予約制となっております。事前に電話もしくはネットにて、ご予約をお願いいたします。

【診療時間】

月曜日~土曜日 11:00~21:00

日曜日 13:00~19:00

休診日 火曜日

講習会などの為、臨時で休診させていただく場合もございます。お電話にてご確認のほど、よろしくお願いいたします。

【料金】

施術料 6,000円

初診料 2,000円

【アクセス】

〒675-0008

兵庫県加古川市新神野5丁目7-7 津田ビル1F-A

TEL079-490-5955

JR加古川線神野(かんの)駅から徒歩5分

フーディーズ神野、ゴダイドラック神野店にむかって右隣のビル1階

駐車場1台(ビルに向かって右側の駐車場、左列4番目)

脊柱管狭窄症と診断されると、「将来歩けなくなったらどうしよう・・・」「歩くとしびれて動けなくなるから、外出が怖い・・・」などなど、不安が先に立って日常生活に積極性がなくなりますよね。

「脊柱管狭窄症の特徴と簡単にできる体操法」のブログ(https://sekkotsushinkyu-jingyu.com/post/post-1790)でも記述しましたが、神経根型タイプの脊柱管狭窄症であるなら、普段のセルフケア次第で治る可能性があります。

脊柱管狭窄症による不安で、活動が低下すると身体全体の機能が落ちて、ロコモシンドローム(https://sekkotsushinkyu-jingyu.com/post/post-1692のブログを参照してください)となり、寝たきりや認知症など他の症状を呼び寄せてしまいます。

脊柱管狭窄症の症状については、よくメディアで取り上げられ知られてきましたが、悪化しないために日常生活でどのように動いたら良いのか、あまり知られていません。

そこで今回は、脊柱管狭窄症を悪化させないために気を付けてほしい日常生活の活動方法について紹介させていただきます。

このことを知っていただくことで、脊柱管狭窄症が悪化してしまうのではないかと不安に思って動けなくなることをなくし、むしろ積極的に活動していけます。

脊柱管狭窄症になったときに、気を付けてほしいことは、

「腰に負担をかけない行動をとる」

ということです。当たり前のことかもしれませんが、どういったことが腰に負担をかけている・かけていないは、案外知らないものです。普段何気ない動きがが腰に負担をかけ、ひいては神経をも傷つけ、脊柱管狭窄症を悪化させます。日常生活で、そのような行動が、脊柱管狭窄症の対策になるのかを以下で紹介していきます。

【脊柱管狭窄症の症状を出さない暮らし方】

①座り方

和式の座り方は、正座・あぐら・体操座り・長座すわり・女の子座り・横座りがあります。しかし脊柱管狭窄症にとっては腰に負担がかかるので、全てNGです。

洋式の座り方はイスとなりますが、脊柱管狭窄症に良いイスの条件としては、「背もたれが肩甲骨より高く、背もたれにクッション性があり、寄りかかったときに腰に添うような背もたれで、座る部分が硬すぎないイス」となります。

イスの座り方としては、深く腰掛けて背中と腰を背もたれに寄りかかり力を抜きます。

デザインより機能性重視で、家具屋さんなどで色々試してみてください。

イスの生活はよいのですが、長時間の座り姿勢はいくらイスが良くても腰に負担をかけます。30分に一回は立ち上がって、腰を動かしてください。

②立ち姿勢

力を抜いて少し前かがみの姿勢をとります。一般的に良い姿勢とされる頭の先から足まで一本の線となるような姿勢は、脊柱管狭窄症には不向きです。腰が反り過ぎない、ほどほどの丸みがでる立ち姿勢が理想です。

③歩き方

歩くときは腰をやや丸めて、大股で歩くと神経を引っ張ってしまい痛みがでるので、小股でちょこちょこと歩くと神経の負担を減らします。杖やシルバーカートをつかって歩くと、自然に身体を少し丸めて歩くことができ、腰の負担を緩和できます。

④こまめに休憩

外出時には、こまめに休憩しながら動きましょう。イスがあれば座って、背もたれに腰と背中を預け肩の力を抜いて休憩してください。イスがなければ、壁に手をついて身体を支えて、休憩してください。

⑤洗濯物

洗濯は、腰を反らさない高さに調整して干してください。

⑥料理の下ごしらえ

長時間立って調理をすると、腰に負担がかかります。野菜を切ったり調味料をからめたりと料理の下ごしらえをするときは、ダイニングテーブルを作業台にしてイスに座って行ったほうが楽にできます。①で紹介したイスの座り方に注意しながら、行ってください。

⑦洗い物

洗い物をする時には、姿勢を少し前にかがめて、ひざをシンクの扉につけて身体を支えて行ってください。

⑧掃除機

掃除機を持つ手は、片手より両手で持もち、上体を少し前に倒してひざと股関節を柔らかく曲げ伸ばししながら、掃除機を使ってください。

⑨顔を洗う

顔を洗う時には、腰から上体を曲げるのではなく、股関節やひざをまげて上体を前に倒して行ってください。

⑩起き上がり方、荷物の持ち方

腰にトラブルがあるときは、起き上がり方に注意しなければ腰を痛めてしまう可能性があります。また、荷物の持ち方次第で、腰に1.5倍以上の負担を与えてしまいます。腰に負担のかからない起き上がり方、荷物の持ち方は、こちらのブログ(https://sekkotsushinkyu-jingyu.com/post/post-1086)に書いておりますので、ご参照ください。

【脊柱管狭窄症の外因になる生活習慣】

脊柱管狭窄症になった際に気を付けるべき生活習慣について紹介していきます。

①喫煙

タバコに含まれるニコチンは、血管を収縮させる働きがあります。その結果血流が悪くなり、筋肉・靭帯・神経・骨・軟骨に悪影響を及ぼします。脊柱管狭窄症は、背骨と靭帯や椎間板などその周辺の組織の変形により、神経が圧迫され傷つくことから症状が現れます。変形や傷ついた組織を回復させるためには、血液は不可欠です。つまり、タバコによる血流の悪化は、脊柱管狭窄症の悪化にもつながります。禁煙は大変なものですが、身体のためにも考えてみてください。

②運動不足

運動不足により全身の筋肉の減少は、腰の筋肉量の減少でもあります。それによって良い姿勢が維持できなくなり、腰への負担が増加し、背骨や椎間板・靭帯の変形につながります。背骨や椎間板・靭帯の変形は、脊柱管狭窄症を発症させる大本でもあります。しっかり背骨を支える筋肉を維持するためにも、一日15分ほどのウォーキングで結構ですので、取り組んでみてください。腰に負担のかからないような運動としては、自転車運動や水中ウォーキングなどもお薦めです。

③ストレスの多い生活

ストレスがたまると、神経が乱れ痛みに過敏になります。気持ちが落ち込むと姿勢が悪くなったり、無駄に力みが入り背骨に負担がかかります。ストレス発散はなかなか難しいかもしれませんが、まずはゆっくり深呼吸をして身体の力を抜くことから始めてみてください。

脊柱管狭窄症において腰に負担のかからない行動は、基本的に軽く上体をかがめ腰を丸くさせることで、神経圧迫を減らすことを目的に行います。

今回紹介させていただいた行動パターンで神経の圧迫がなければ、痛みやしびれがまぬがれます。そのことで脊柱管狭窄症であっても、日常生活に支障をきたすのを避けることができます。

それでも脊柱管狭窄症によって日常生活に支障がでるようでしたら「接骨鍼灸院じんぎゅう」にご相談ください。治療と共に生活状況をお聞きし、困りごとを解決するお手伝いをさせていただきます。

柔道整復師・鍼灸師 久木崇広 監修

ご予約は、電話番号 079-490-5955 よりお願いいたします。

ネット予約は、ホームページよりお取りください。https://sekkotsushinkyu-jingyu.com/

治療中のため、電話にでられない場合もございます。折り返しお電話させて頂きますので、お手数をおかけしますが、お名前とお電話番号を留守電へお願いいたします。

完全予約制となっております。事前に電話もしくはネットにて、ご予約をお願いいたします。

【診療時間】

月曜日~土曜日 11:00~21:00

日曜日 13:00~19:00

休診日 火曜日

講習会などの為、臨時で休診させていただく場合もございます。お電話にてご確認のほど、よろしくお願いいたします。

【料金】

施術料 6,000円

初診料 2,000円

【アクセス】

〒675-0008

兵庫県加古川市新神野5丁目7-7 津田ビル1F-A

TEL079-490-5955

JR加古川線神野(かんの)駅から徒歩5分

フーディーズ神野、ゴダイドラック神野店にむかって右隣のビル1階

駐車場1台(ビルに向かって右側の駐車場、左列4番目)