- Blog記事一覧 -肩の痛み | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

肩の痛み | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

みなさん、こんにちは。加古川市のひさき鍼灸整骨院 院長の久木崇広です。

冬の寒さが本格的になるこの時期は、肩こりや首こりからくるだるさや気分の悪さ・めまい・ふらつきなどの症状で来院される方が多くなります。

これらの症状は、筋肉の過緊張や関節のゆがみが原因で起こることもありますが、

「脳の血流障害による病気」

の発生した場合、もしくは発生前の予兆としてこれらの症状が伴う可能性があります。

特に、寒い冬季の間は、脳梗塞やくも膜下出血など脳の血流障害による病気の発生リスクは高まると統計でも報告されています。

脳の血流障害による病気が発生すると、生命の危機に関わることが多く、また、手当が遅れると後遺症が残り、日常生活に大きな影響が出ます。

そこで今回は、冬に起こりやすい脳の血流障害による病気の概要や注意点・予防方法などについて紹介させていただきます。

電話でのご予約はこちら>>079-490-5955

冬に脳の血流障害の発生による病気が起こりやすくなる理由を、以下で紹介させていただきます。

血液は、酸素や栄養を含んだ36~37℃程度の温かい液体です。

その血液が全身に巡ることで、体の各組織の細胞が機能して、体温も保たれます。

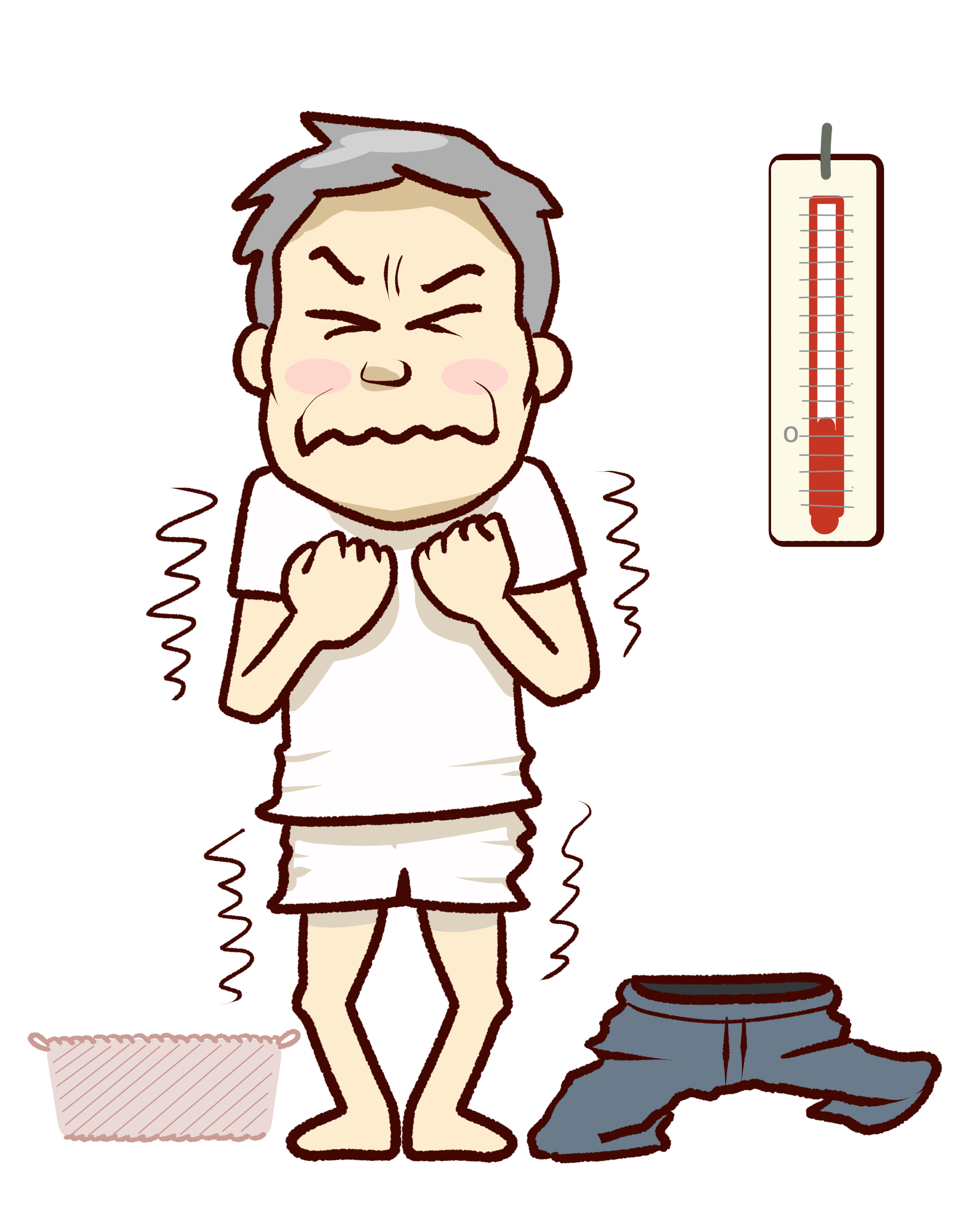

冬に寒くなると、体は熱を逃がさないために、血管を狭めて血流の流れを減らします。

そうすると、血圧が上昇しやすくなり、血管に大きな負荷が内側からかかります。

その負荷に耐えれず血管が損傷する場合があります。

その血管の破綻が脳内で起こることで、脳細胞の圧迫や機能低下を引き起こし、病気が発生します。

冬は、空気が乾燥し、それによって皮ふや呼吸から体の水分が失われやすくなります。

また、冬は汗をかくことも少なく、のどの渇きを感じる感覚が少なくなったり、飲み物を取る機会が減ることで、体の水分は不足しがちになります。

体の水分が減り、脱水の状態になると、血液の濃度が上がり、液体として粘りの強まります。

そうすると、血栓とも呼ばれる血のかたまりができやすくなり、それが脳の血管で詰まることで、脳の病気の発生リスクが高まる場合もあります。

冬は、暖かい場所と寒い場所の出入りが多くなります。

例えば、暖房の効いた部屋から寒い入浴時の脱衣所そして温かい浴室への入室など、冬はかなり体が寒暖差にさらされやすい。

このような急激な温度変化は、体が無意識下で自動的に血管を広げたり縮めたりします。

そうすると血圧の上げ下げの変動が大きくなり、それが血管の損傷や血栓の詰まりを引き起こし、場合によっては脳で起こったことで病気を引き起こすこともあります。

電話でのご予約はこちら>>079-490-5955

脳の血流障害を引き起こしやすいタイプの方は、以下の特徴があります。

・高血圧、糖尿病、脂質異常症の症状がある

・心房細動や不整脈など心臓の持病を持っている

・タバコをよく吸っている

・運動の不足や太っている

・普段から水分をとる量が少ない

・高齢者

・過去に脳梗塞や一過性脳虚血発作など脳の病気を起こした事がある

電話でのご予約はこちら>>079-490-5955

以下のような症状が、突然、体に現れた場合は、脳に血流障害が起こっている可能性が高いため、すぐに内科や脳外科など専門の医療機関に受診してください。

・顔の表情や口がゆがむ

・体の片側手足が動きにくい、脱力する、しびれる

・舌が回らずしゃべりにくい

・人の言っていることが理解できない

・片目または両目が見えにくい

・視野が欠ける

・ふらついて立てない、まっすぐ歩けない

・今まで験したことがないほどの激しい頭痛、吐き気

・意識が一時的になくなる

以上の症状が起こって、その後その症状が治まっても、それは後日に起こる脳梗塞の前に起こる予兆である可能性があるため、絶対に様子を見ず、すぐに病院で診療を受けてください。

電話でのご予約はこちら>>079-490-5955

脳の血流障害による病気は、発症から医療的な処置が早いほど、命を繋ぎ止めることができますし、また、脳の血流障害による後遺症を軽くすることができます。

脳の血流障害による後遺症は、

・手足の麻痺による手の細かい作業や歩行の困難

・話せない、理解できないといった言語の障害

・食べ物が飲み込みにくい

・記憶力や判断力の低下

・認知症

・感情のコントロールができなくなる

といったことが起こり、日常生活に大きな影響を引き起こす可能性があります。

電話でのご予約はこちら>>079-490-5955

体に起きている症状から、脳の血流障害が発症しているのではないかと疑われる場合は、以下の対応を心がけてください。

めまいや脱力、うまく喋れないなどの脳の血流障害が疑われる症状が一時的に治っても、一過性脳虚血や脳梗塞の前に起こる予兆の可能性があるため、絶対に様子をみようとそのまま放置するのは危険です。

症状と脳の血流障害の可能性があることを伝え、救急車を要請し、救急の電話先の指令に従ってください。

脳梗塞の治療には、発症から処置まで有効な時間制限があるため、発症時刻を正確に記録することが命や予後を左右します。

脳の血流障害で意識が低下している場合は、横に寝て気道を確保し、嘔吐物で窒息状態にならないようにします。

脳の血流障害が起こってから、血圧を下げる薬などを勝手に飲むと、さらに脳内の出血を高めるリスクがあります。

電話でのご予約はこちら>>079-490-5955

冬に脳の血流障害が起きるリスクを下げるためには、普段の生活で以下のような点が特に大切となります。

脱衣所、トイレ、玄関など、温度差の大きい場所を暖房で暖める、または、服をしっかり着込んで移動することを心がけてください。

特に、入浴時は、脱衣所と浴室を事前に温めて、お風呂のお湯の温度を熱すぎる状態にはせず、39から41℃程度のぬるめのお風呂に入るようにしてください。

朝、起きたら、まず布団の中で軽く手足や腰を動かして、それからゆっくりと体を起こし布団から出てください。

外出をする際は、マスク、コート、帽子、マフラー、手袋をしっかり着用し、皮ふが直接に冷たい空気に触れないように、装備をしてください。

のどの渇きを感じなくても、1日の総飲料として1.5~2L程度、一回につき200ml程度の水分を、こまめに摂取してください。

朝に起きた時間、食事や休憩時間、入浴の前後、就寝前など、決めたタイミングで水分を意識してとる習慣を心がけてください。

室内でもいいので、ウォーキング、軽いストレッチなどの軽い運動を、無理のない範囲で行なってください。

そうすることで、血流が良くなり体温も保てるため、予防につながります。

高血圧、糖尿病、脂質異常症、心房細動などは、冬に脳の血流障害が起こる要因の一つとなるため、定期的な病院の診察や服薬などをおこなってください。

また、家で朝夜に血圧計で血圧を測定し、異常があれば速やかに専門の医療機関に受診をしてください。

タバコを吸ったり、過度に飲酒をすることで、血管が硬くなったり負荷がかかります。

そうすると、脳梗塞や脳出血などの脳の病気が発生するリスクが高まります。

タバコはなるべく控えて、お酒の飲む量はビールなら350ml・日本酒なら1合程度に抑えることをおすすめします。

電話でのご予約はこちら>>079-490-5955

私自身、3度、身内が脳梗塞の予兆の症状が起きている現場に居合わせて、すぐに脳外科に連れて行きことなきを得た経験があります。

そのような経験から、脳の血流障害の発生は、ご自身やご家族など誰にでも起こりうることと考えております。

脳の血流障害は、発生から処置まで、いかに素早く対応できるかが肝です。

ですので、脳の血流障害に関する情報を事前に持っておいて判断するためにも、今回のブログがみなさまのお役に立てれば幸いです。

病院で検査をして、脳の血流障害の可能性がないことがわかり、肩こりや首こりが筋肉の緊張や関節のゆがみで起こっている場合でしたら、当院にご相談ください。

当院では、患者様お一人おひとりの状態を丁寧に診させていただき、それぞれの方に最適な施術をご提案しております。

完全予約制で対応しておりますので、インターネットまたはお電話でご予約ください。

監修:柔道整復師 鍼灸師 加古川市 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

電話でのご予約はこちら>>079-490-5955

みなさん、こんにちは。加古川市のひさき鍼灸整骨院 院長の久木崇広です。

年末も近づいてくると、家の大掃除をされる方が多くなります。

掃除の中でも、カーテンの洗濯のために取り外してかけなおしをしたり、ガラス窓ふきなどは、腕をあげた状態をキープしての作業となります。

この作業をすると、肩から背中にかけてこりやだるさが発生して、ケアのために来院される方が、毎年、少なくありません。

そこで今回は、腕をあげて作業をすることで、肩から背中にかけてこりやだるさが発生する理由とその対処法について紹介させていただきます。

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

腕をあげたままおこなうカーテンの脱着や窓ふきで、肩や背中に痛みが発生する理由を以下で紹介させていただきます。

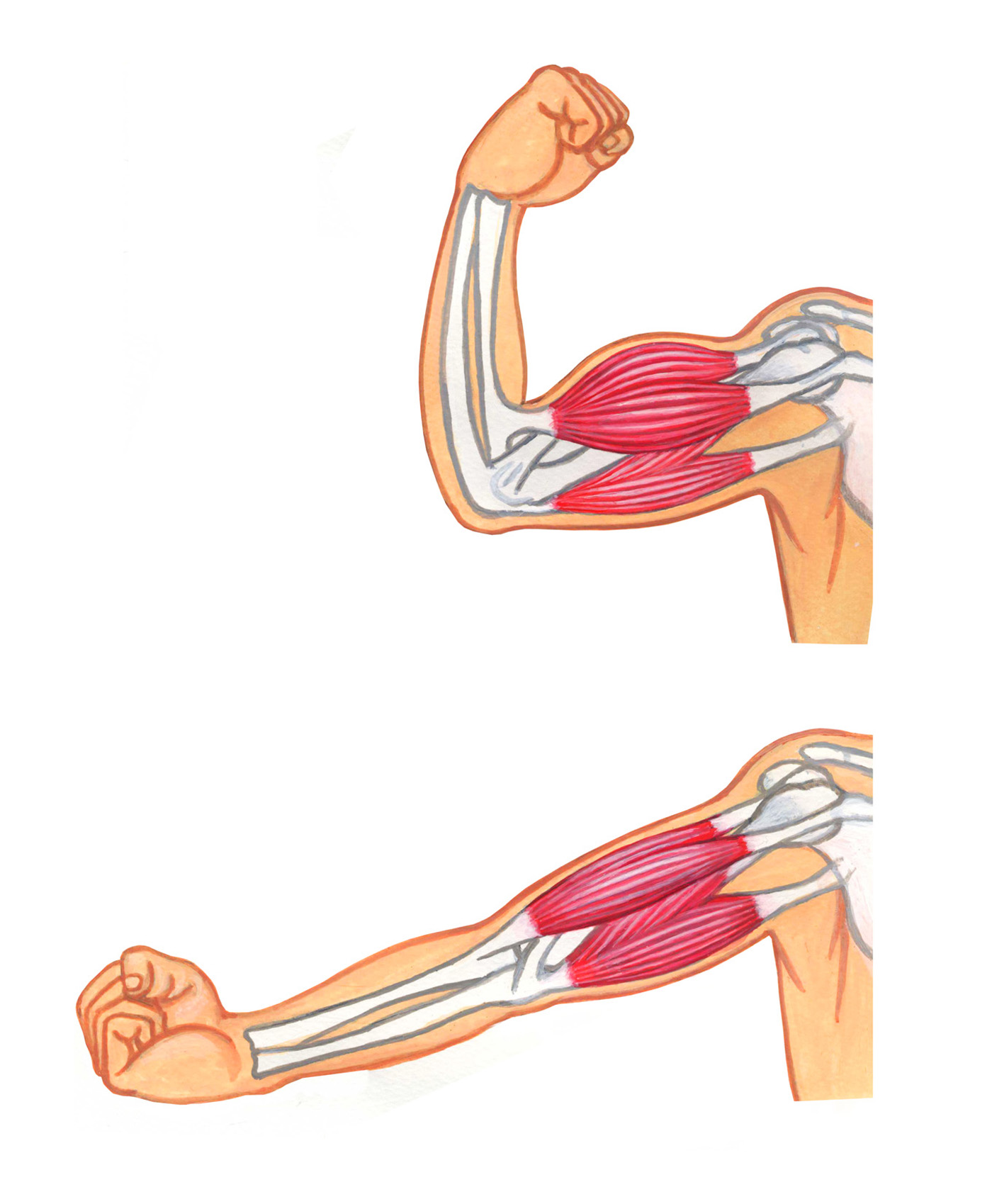

腕を上げたり、歩いたりなどの動作は、筋肉が伸びたり縮んだりすることでおこなわれます。

その筋肉の動きには、主に、

・等尺性収縮

・等張性収縮

という2種類があります。

等尺性収縮とは、例えば、腕を上げた状態を固定したまま姿勢を保つ動作のように、“筋肉の長さを変えないまま強く張りつめる動作”のことを言います。

この状態では、筋肉の中の圧力が急に高まって、筋肉の中を通る血管を圧迫する傾向にあります。

等張性収縮とは、例えば、ダンベルを持ち上げたり下ろしたりする動作のように、“筋肉を伸ばしたち縮めたりする動作”のことを言います。

この状態では、筋肉を縮めたり伸ばすことで、筋肉内に通る血管をポンピングして、血流が保ちやすくなる。

腕をあげたままおこなうカーテンの脱着や窓ふきの動作では、

「等尺性収縮」

の状態が筋肉に起こります。

長時間、等尺性収縮の状態が続くと、腕を上げるために使っている筋肉内の圧力が上がり、それによって筋肉内の通っている血管を圧迫します。

血管が圧迫されることで、血流が悪くなり、筋肉への酸素・栄養の供給や疲労物質の回収が遅れて、その結果、肩や背中にこりやだるさが発生しやすくなる。

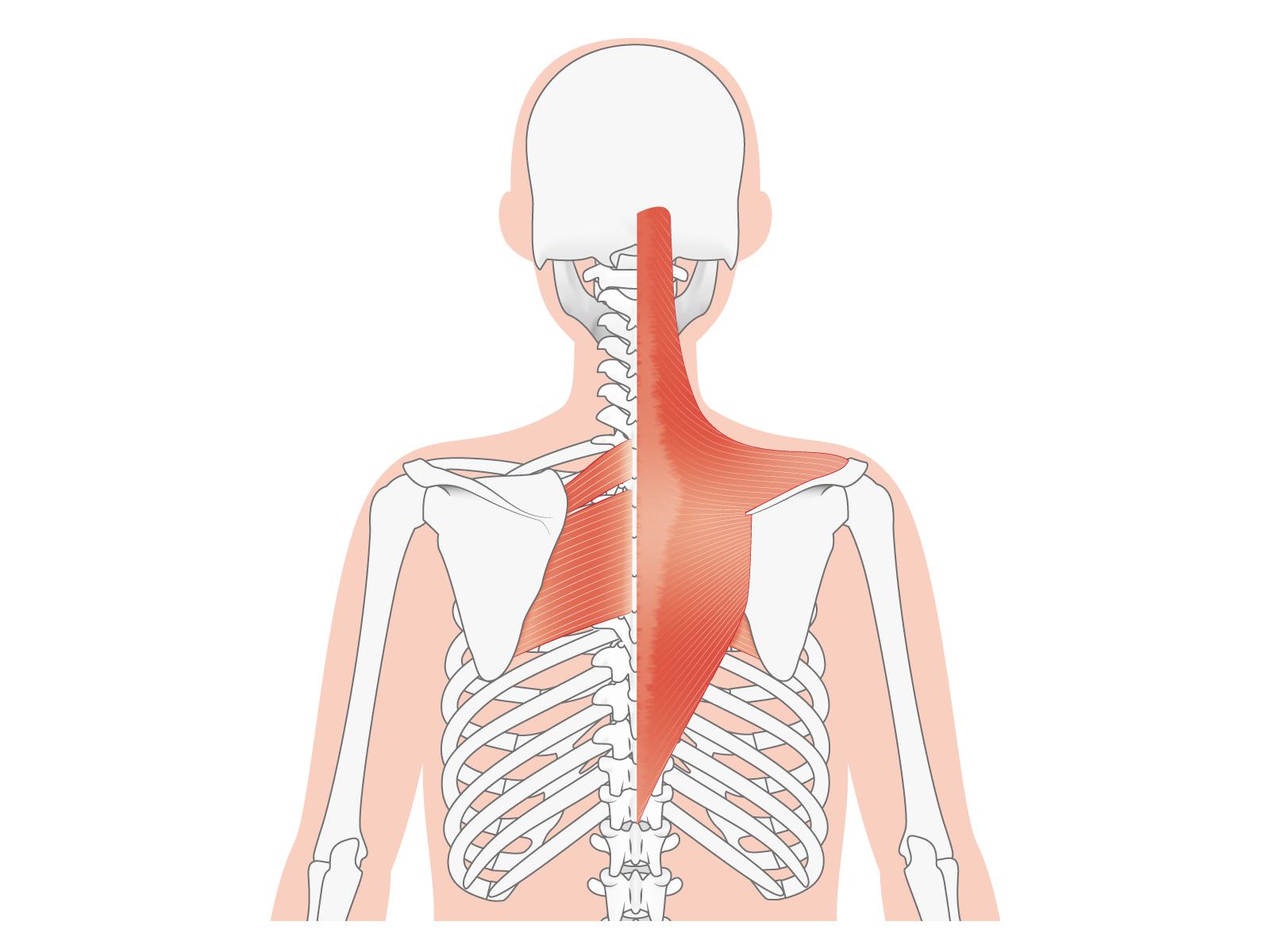

腕を挙げたまま作業すると、首から肩上部の筋肉を主に使うため緊張して疲労し、背中や脇の筋肉への刺激が減ります。

これらの筋肉は、肩甲骨を支えています。

肩甲骨は、他の関節と違って、ろっ骨にのっているだけなので、肩甲骨の位置をキープしたり、肩甲骨をスムーズに動かすためには、肩甲骨周辺の筋肉に依存する度合いが高い。

腕を挙げたまま作業することで、肩甲骨周辺の筋肉の緊張バランスが崩れると、肩甲骨につながっている腕や首の重さを支えることができなかったり、動作に引っ掛かりが生じ、その結果、肩から背中にかけて広い範囲で、こりやだるさが発生する。

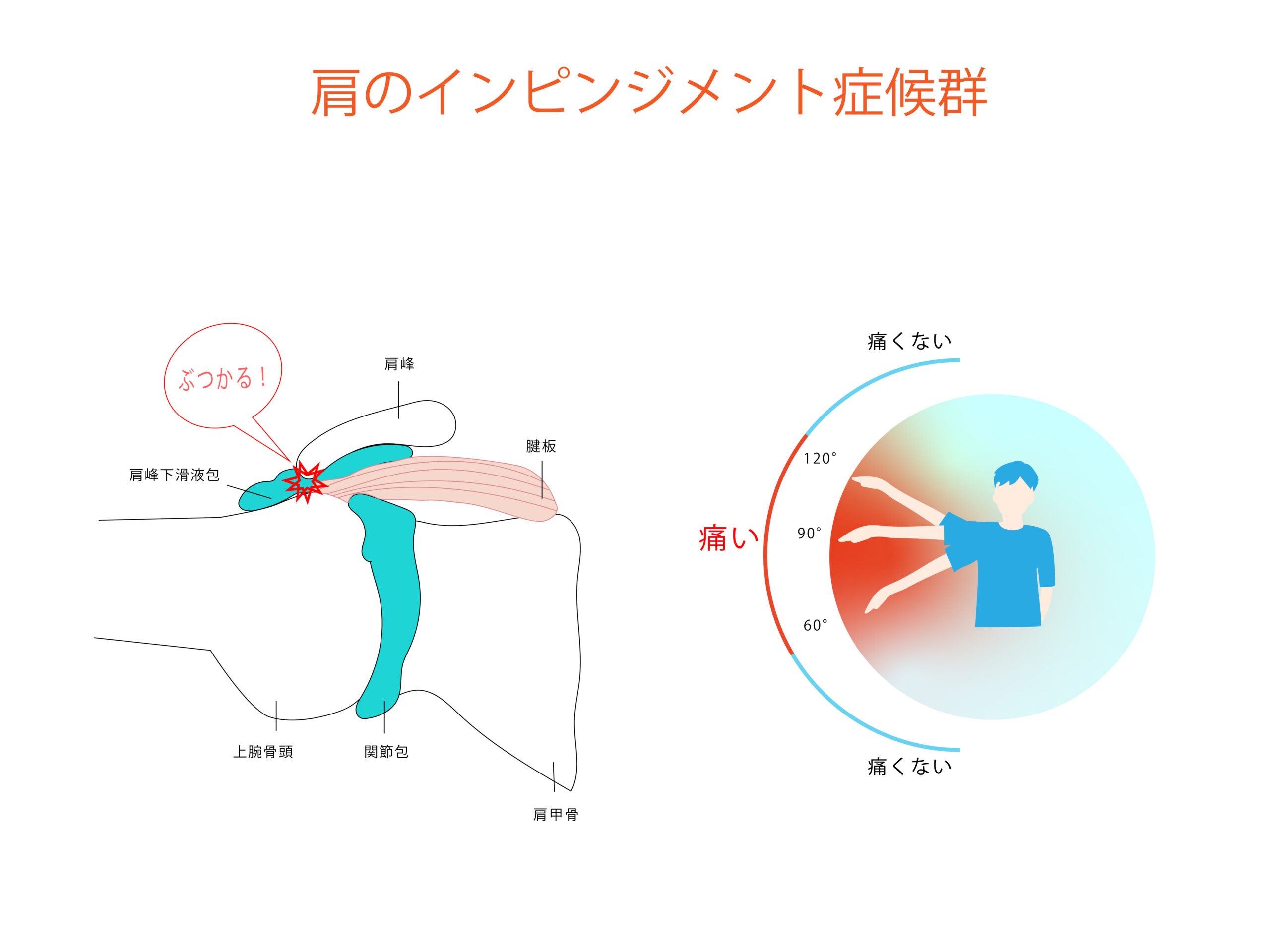

肩より上で手を使うoverhead workは、肩や首の筋肉や関節に障害を発生させるリスク因子であり、肩関連障害の発生率を2~3倍に高めると報告されています。

調査によると、肩関節を90度以上挙上した状態が、作業時間の10%を超えると、肩障害の発生リスクがほぼ2倍に増加すると報告されています。

その要因として、腕を上げることで、肩関節を構成しているの骨同士の隙間が狭くなります。

そうすると、狭くなった関節の隙間で、筋肉やじん帯や関節を包む袋が圧迫されます。

それによって、炎症や微細な損傷が引き起こされて、作業後に動かすと痛いとかしばらく重だるいといった症状が発生します。

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

腕をあげたままおこなうカーテンの脱着や窓ふきで疲れた肩や背中へのセルフケアをして、以下のストレッチを紹介させていただきます。

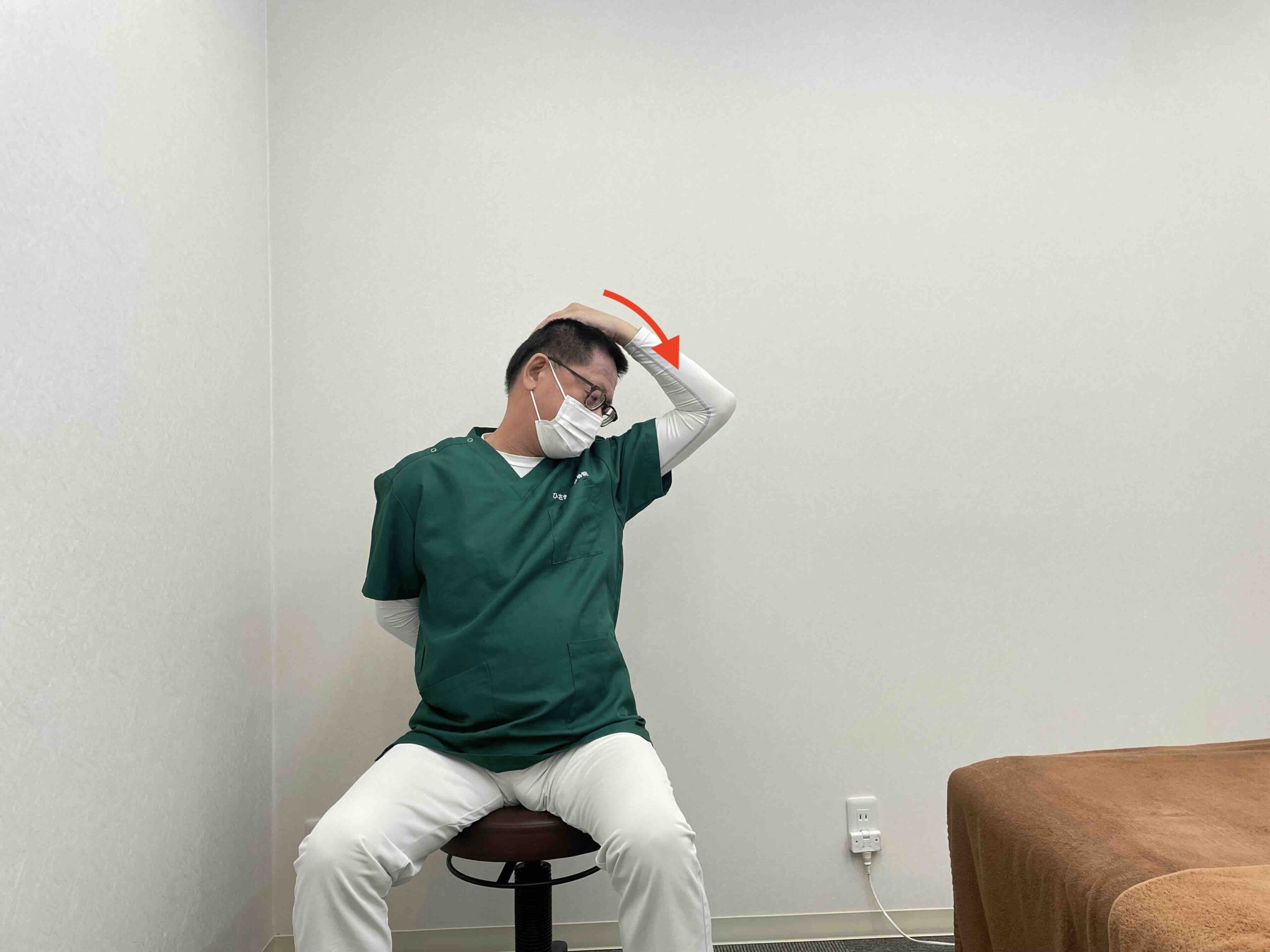

イスに座って、背筋を伸ばし顔を左に向け、右手は体の後ろに回し腰に当て、左手は後頭部に当てます。

後頭部に当てた左手の重さを利用して、ゆっくり顔を左肩に近づけるように曲げて、右肩上部が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

10秒たったら、ゆっくり元の姿勢に戻し、手と顔の位置を変えて反対側の左肩上部のストレッチをおこなってください。

この一連の動作を3回、繰り返しおこなってください。

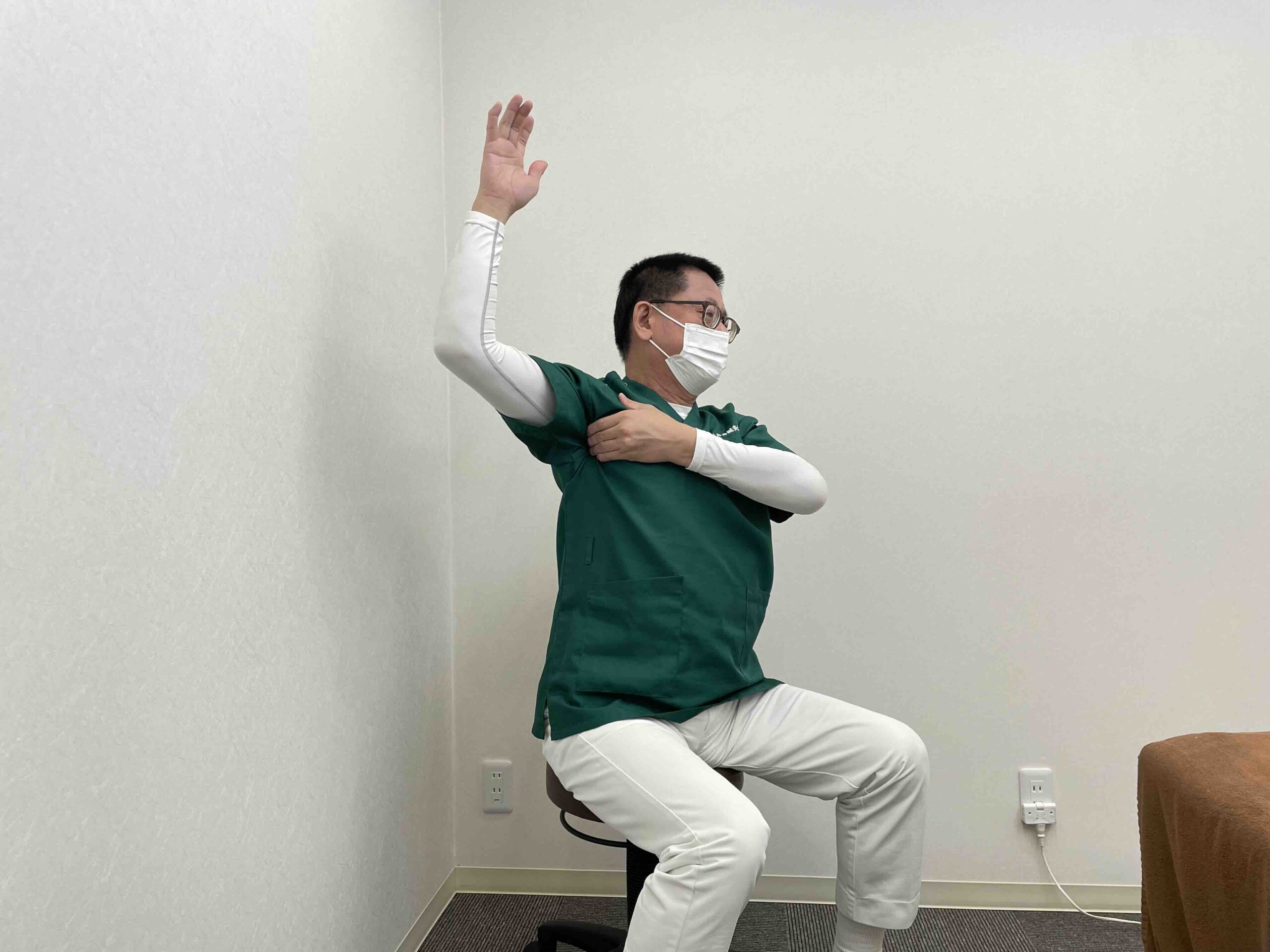

イスに座って、背筋を伸ばし顔を左に向け、右腕を上げて肘を曲げ、後頭部に当て、左手で右手首をつかみます。

頭を後方に倒し後頭部に当てた右前腕をゆっくり押して、右の背中が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

10秒たったら、ゆっくり元の姿勢に戻し、手の位置を変えて反対側の左の背中のストレッチをおこなってください。

この一連の動作を3回、繰り返しおこなってください。

イスに座って、背筋を伸ばし、右腕を肩の高さに上げて肘を曲げ、右脇の奥の方に左の指を入れて、硬いと感じた部分に指を当てて固定します。

右脇に当てた左の指を固定したまま、右肘を曲げて腕をゆっくり後ろに引き、止まるところまで引いたら、前へ戻し、これを10回繰り返します。

10回繰り返したら、手の位置を変えて反対側の左脇のストレッチをおこなってください。

この一連の動作を3回、繰り返しおこなってくだい。

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

新しい年を迎えるために、年末はどうしても大掃除をしないと落ち着かないとおっしゃる方は少なくありません。

大掃除をしてスッキリすると同時に、健康で正月を迎えるためにも、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

もし、今回のブログで紹介した内容を試しても解決しない場合には、他の要因が影響している可能性があります。

その際には、当院にご相談ください。

当院では、患者様お一人おひとりの状態を丁寧に診させていただき、それぞれの方に最適な施術をご提案しております。

完全予約制で対応しておりますので、インターネットまたはお電話でご予約ください。

監修:柔道整復師 鍼灸師 加古川市 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

みなさん、こんにちは。加古川市のひさき鍼灸整骨院 院長の久木崇広です。

先日、60歳代女性の方が、ほっぺたの腫れを伴う肩こりを訴えて来院されました。

詳しくお話をお聞きすると、趣味のボーリングをした翌日に、左の肩にこりを感じるようになったと。

それに伴って、鏡で自身の顔を見ると、左のほっぺたが腫れているの気が付かれたそうです。

左のほっぺたには、大きな痛みはないが、見た目も良くないし、どうしてこうなったのかがわからないので、不安に思い来院されたそうです。

このように、肩こりに伴って、顔や歯に何らかの症状が出る方は少なくありません。

そこで今回は、ほっぺたの腫れを伴う肩こりが起きる理由と、その対処法について紹介させていただきます。

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

今回、ご相談いただいた方のように、ボーリングで肩周辺の筋肉を過度に使うと、肩周囲の筋肉が緊張し疲労します。

そうすると、肩周辺の筋肉の血流が低下して、肩周辺の筋肉への酸素や栄養が供給されないことで発生します。

そうすると疲れた肩周辺の筋肉の回復が低下して、肩こりは発生します。

そして、これに伴い、肩こりの症状が出るだけでなく、首から顔面にかけての神経や血管の循環の障害も起きやすくなります。

というのも肩や首の筋肉を支配している神経は、顔面や口の中を支配する神経と、特に密接に連携されている構造になっています。

このことは、顔や口に何らかの刺激が入ると肩や首の筋肉に反応を起こしたり、反対に、肩や首の筋肉に刺激が入ると顔や口に反応が出やすくなります。

今回の場合ですと、ボーリングで肩こりが発生して、その刺激が顔や口の中の神経が反応を起こし、血液の流れを滞らせて、ほっぺたや歯や歯茎に炎症が起こっていなくても、ほっぺたが盛り上がったり、むくみが発生する場合があります。

(参考文献:「日本人が訴える肩こりの特徴について」)

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

ほっぺたの腫れを伴う肩こりへの対処法ですが、まずは、ほっぺたの腫れが強くなる、熱感や痛みが出る、口の中に異常が現れる場合は、歯科や耳鼻咽喉科などの専門家による精密検査を受けることをおすすめします。

そこで異常がない場合は、肩こりが主な要因と考えられますので、その対処法を以下で紹介させていただきます。

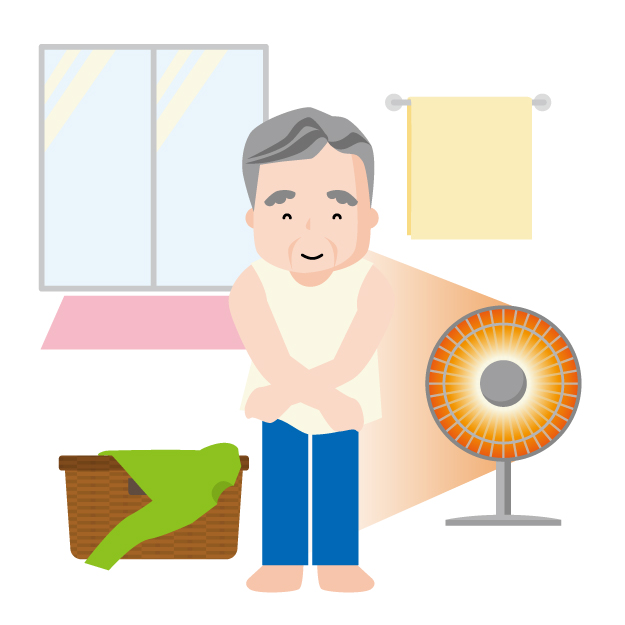

肩周囲の血流を改善し、筋肉の緊張を緩めるには、温熱療法が有効です。

方法としては、温かいタオルやホットパック、または湯船につかる入浴などで周囲を温めてください。

一般的に、筋肉を緩めるためには、皮ふの温度が、38~40℃程度になる方が望ましいです。

肩を温めることで、肩周辺の筋肉の血流が促進され、疲労物質の除去や酸素・栄養の供給され、肩こりの緩和につながり、そのことでほっぺたの腫れも引きやすくなります。

舌は、口の中の筋肉や首肩肩にかけての筋肉と密接に連携しています。

ですので、舌を運動させると、口の中や顔面・肩周辺の筋肉の血流の改善に役立ちます。

舌の運動方法は、唇と歯の間に舌を入れて、上と下の歯を表面を舌で舐めるように、円を描きながら舌を動かしてください。

慣れないうちは、舌の根本がゴキゴキとして動きにくいですが、何度かしているうちに、動きがスムーズになり、そうするとほっぺたの腫れが引いたり、肩こりが軽減します。

顔と肩を支配する神経は密接な関係があるため、顔をさすることで、肩周辺の筋肉もリラックスしやすくなります。

特に、指先のはらで、ほっぺた全体を円を描くように、優しくさすってください。

また、口を大きく開ける、あごを横に動かすといったあご全体を軽く動かす体操も有効です。

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

肩こりが起きると、2次的に体のさまざまな部分に症状を引き起こします。

その一つに、ほっぺたが腫れたり、歯がういたりと、顔に症状が出る場合があります。

顔は、体の中でも特に敏感なところでもありますし、人から一番見られる部分なので、症状が長引くと日常生活に支障が出ます。

ですので、肩こりとともに早めにケアすることをおすすめします。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

もし、今回のブログで紹介した内容を試しても解決しない場合には、他の要因が影響している可能性があります。

その際には、当院にご相談ください。

当院では、患者様お一人おひとりの状態を丁寧に診させていただき、それぞれの方に最適な施術をご提案しております。

完全予約制で対応しておりますので、インターネットまたはお電話でご予約ください。

監修:柔道整復師 鍼灸師 加古川市 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

みなさん、こんにちは。加古川市のひさき鍼灸整骨院 院長の久木崇広です。

今年、日本で上映された映画は、近年、稀にみるヒット作が多い年です。

実際、話題の映画の満足度や質の高さについてのお話をよくお聞きします。

その一方で、今年の映画の内容や見応えが上がった分、2時間30分を超える作品も多く、映画の上映時間が長くなる傾向にあります。

そのためか、映画を観終わった後、肩こりを感じられる方も少なくありません。

そこで今回は、長時間、映画館で映画を観たことで、肩こりを感じてしまう理由とその対処法について紹介させていただきます。

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

映画館でスクリーンを、長時間、観ることで肩こりを感じるようになる理由を、以下で紹介させていただきます。

映画館で映画を観る際は、席が後方であったり、イスの背もたれに体を預けていても、浅い角度でも、顔を上げて見上げる姿勢が続きます。

この姿勢を維持するためには、平均の重量が約4~6kgもある頭を持ち上げ続ける必要があります。

そのためには後頭部か首や肩にかけての筋肉を緊張させることになる。

長時間、この状態が続くと、後頭部か首や肩にかけての筋肉の筋肉が疲労します。

特に、この姿勢では、肩周辺の筋肉への負荷は大きくなる。

というのも、例えば、釣竿の先に約4~6kgのおもりをつけて、釣り竿を持ち上げると、釣竿を持った手元に一番おもりの負荷を感じるのと同じように、釣竿の手元に当たる部分が肩であるからです。

研究でも、約4~6kgある頭を、15~30度以上、持ち上げることで、頭がまっすぐの状態より、その負荷が、1.5~2.5倍増加すると報告されています。

このような負荷の増加が肩に集中することで、肩周辺の筋肉が疲労し、その結果、痛みが発生し、肩こりを感じるようになる。

オレゴン健康科学大学の研究によると、座り始めて1時間以内に、血流が10%程度低下し、座っている時間がたつにつれて、血流の悪化が進むと報告されています。

映画のスクリーンを観る状況では、頭を持ち上げて肩に負荷がかかる姿勢を維持するため、特に、肩に負荷がかかり、肩周辺の筋肉の血流の悪化は大きくなります。

血液は、筋肉に酸素や栄養などを提供して、疲労物質を回収します。

その血液の提供がとどこおると、肩周辺の筋肉が活動するためのエネルギーが不足して、その結果、肩こりが生じやすくなる。

内容にもよりますが、映画は、日常生活に比べて、状況がコロコロ変わったり、激しい場面があったりと、目や耳から情報が大量に脳へ伝えられます。

脳は、その情報を理解し処理するために興奮します。

肩周辺の筋肉に命令する神経は、脳と非常に密接な関係にあるため、脳の興奮が肩周辺の筋肉に伝わりやすい。

脳の興奮が、肩周辺の筋肉に伝わると、は緊張するようになり、その状態が長く続くと、肩周辺の筋肉が疲労し肩こりが起こりやすくなる。

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

長時間、映画館で、顔を上げてスクリーンを見ていたことで生じた肩こりを緩和するために、自宅に戻った後にできる対処法として以下のことを紹介させていただきます。

映画を見入っていると、肩周囲の筋肉が疲労して硬くなります。

それを緩和させるためには、血流を良くして、栄養や酸素を供給して、老廃物を回収する必要があります。

血流を良くするためには、温熱療法が非常に有効です。

研究では、温めることで、血流の速度は7.5倍程度まで増加することが報告されています。

温める方法としては、ぬるめのお風呂にゆっくり首までつかる、蒸しタオル・使い捨てカイロ・ホットパックなどで肩を包む、などような方法で、筋肉の深部まで温めるのがおすすめです。

映画を長時間見ていることで、同じ姿勢の維持や筋肉の緊張で、血流が低下しやすくなります。

血流を良くするためには、血液のドロドロした状態ではなく、ある程度流れやすい粘度にする必要があります。

そのためには、映画を鑑賞した後に、意識して、水分の補給を行なってください。

注意点としては、一気に大量の水分をとっても、胃腸で吸収することはできないどころか、かえって水分の吸収を妨げることがあります。

一回につき、200ml程度の水分を補給を、時間を空けながらこまめに行なってください。

できれば、ミネラルウォーターやノンカフェインの飲料を選択して下さい。

映画館で映画を観ていると、集中するため浅い呼吸になりがちです。

酸素は体のエネルギーを作る素材であるので、 全身にしっかり酸素が行き渡るように、深い呼吸がおすすめです。

また、深呼吸をすると、呼吸をするための肩周辺の筋肉を適度に使うため、肩周辺の筋肉のリラックス効果も期待できます。

肩周辺の硬くなった筋肉をゆっくりと伸ばすストレッチは、血流を改善し肩こりの緩和が期待できます。

そのストレッチの方法として、以下で紹介させていただきます。

肘を曲げて、手の甲を合わせるように、体の正面で、前腕を合わせます。

肩甲骨同士を寄せるように意識して、肘を曲げたまま、手のひらを外に向けて、前腕を外に開き、胸を張って、10秒間、キープして下さい。

10秒たったら、ゆっくりを元の姿勢に戻って下さい。

この一連の動作を、5回、繰り返し行なって下さい。

肘を曲げて、両手をそれぞれの肩の上に軽くおきます。

肘を曲げて肩に手をそえたまま、肩甲骨を動かすことを意識して、大きく肩を、前に10回、後ろに10回ずつ回します。

この一連の動作を、3回、繰り返し行なって下さい。

体の前で手を組みます。

組んだ手を、天井に向けるように腕を伸ばして、背伸びをして、背中が伸びるのを感じたら、10秒間、キープして下さい。

10秒たったら、ゆっくりを元の姿勢に戻って下さい。

この一連の動作を、5回、繰り返し行なって下さい。

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

映画を観られた方から、上映時間が長くても、時間を感じさせないほど、内容が面白いというお話を、今年はよくお聞きします。

また、あまりに良かったからと、同じ映画を、2回3回と、繰り返し見に行かれる方も少なくありません。

そういった面白い映画を楽しむためにも、映画鑑賞後は、しっかりと肩こりをケアされることをおすすめします。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

もし、今回のブログで紹介した内容を試しても解決しない場合には、他の要因が影響している可能性があります。

その際には、当院にご相談ください。当院では、患者様お一人おひとりの状態を丁寧に診させていただき、それぞれの方に最適な施術をご提案しております。

完全予約制で対応しておりますので、インターネットまたはお電話でご予約ください。

監修:柔道整復師 鍼灸師 加古川市 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

みなさん、こんにちは。加古川市のひさき鍼灸整骨院 院長の久木崇広です。

先日、主に家の掃除など生活援助を行うホームヘルパーの仕事をされておられる30歳女性の方が、右肩の痛みで来院されました。

詳しくお聞きすると、きっかけは、ふき掃除をしていた際、利き腕の右肩に痛みを感じるようになったと。

それでも仕事はできないこともないので、我慢して続けていたら、だんだん、ひどくなって、今では、じっとしていてもだるいし、痛いとのことでした。

今回、ご相談いただいた方のお仕事では、肩のだるさと痛みで来院される方は少なくありません。

そこで今回は、清掃業務を主にされておられるホームヘルパーの方が、肩のだるさと痛みを発症する理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、肩のだるさや痛みの解決策を知り、仕事をより快適に行う一助となります。

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

ホームヘルパーの仕事として利用者の自宅に赴き、主に家の清掃業務を行う場合、清掃範囲は「利用者本人が日常的に使うスペース」に限定されます。

主な作業の内容としては、

・居室、ベッド周り、車椅子周辺などの整理・掃除

・トイレ、浴室、洗面所、台所などの水回りの清掃

・室内のゴミ収集および分別・集積所までのゴミ搬出

・掃除機がけ、モップがけ、雑巾での床ふきなどの床掃除

などがあります。

これらの内容の清掃を行う際に、

掃除機やモップ操作では、体を前傾させたり、しゃがみながら繰り返し腕を前後・左右に動かすことで、利き腕で柄を押したり引いたりする反復動作が多い。

また、雑巾がけや床ふきでは、中腰またはひざをついての前屈みで、肩や腕を連続的に動かし、繰り返し圧をかけてふく。

さらに、台所・洗面所の掃除では、腰や肩に負荷がかかる体をひねったり台に身を乗り出す動作をしたり、ゴミ出しでは、ゴミ袋を持ち運ぶ・かがんで集めるなどの動きをします。

こういった掃除作業では、同じ動作の繰り返し、いわゆる、

「反復運動」

を連続しておこない、肩から腕、腰、股関節、ひざへの負担が大きいのが特徴です。

特に、体の中の関節の中で、肩の関節の可動範囲が広いため、より清掃作業の中で使用する関節です。

肩の関節の可動範囲が広い反面、肩関節を構成している腕の骨と肩甲骨の骨との連結というかはまりが浅く、とても不安定な関節でもあります。

それをカバーしているのが、肩周辺の筋肉やじん帯などの組織ですが、過度に使用すると、疲労し消耗します。

そうすると、肩の関節を正常な位置にキープできなかったり、腕の重みを肩の関節が支えられなくなって、肩にだるさと痛みが発生しやすくなる。

実際、今回のご相談いただいた患者様の場合でも、肩の高さが、左肩に比べて、右肩が下にさがっている状態で、背中を見ても、右の肩甲骨が右下方に落ちている状態でした。

また、右肩のだるさや痛みが緩和される姿勢は、腕を後ろに回して肩甲骨を背骨の方に引き寄せる姿勢や横になって寝ている姿勢でした。

それでいて、肩の可動域に制限はなく、その方向でも動かせる状態から見ても、右肩の使いすぎによって、右肩周辺の肩周辺の筋肉やじん帯が疲労・消耗し、右肩を正常の位置にキープが困難な状態によって、右肩のだるさや痛みが発症していたと考えられます。

(参考文献「清掃職における筋骨格系リスク要因 」)

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

清掃作業による肩周辺の組織の疲労により、肩の関節が正常な位置をキープできなくなることで、肩のだるさや痛みが発生します。

ですので、まずは、肩周辺の組織の疲労を取ることが重要です。

そのために、最も有効なことは、入浴でしっかり温めることです。

湯船につかることで血流が改善し、肩周辺の筋肉やじん帯などの組織の回復を促進させます。

その上で、反復作業で崩れた肩関節のバランスを整えるために、以下のようなストレッチを行ってください。

肩の高さより少し低めの位置に、片方の腕を伸ばして、指先を床方面に向けて、手のひらを壁につけます。

肘が曲がらないように意識して、腕を伸ばしたまま、体をゆっくりと、伸ばした腕と反対方向にひねます。

腕の上面と背中が伸びるのを感じたら、その状態を、10秒間、キープします。

10秒たったら、ゆっくりと元の位置に戻り、反対側の腕も同じようにおこないます。

これの一連の動作を、3回、繰り返し行ってください。

背筋を伸ばして立ち、片方の腕の肘を曲げて、曲げた腕の手のひらを肩に当て、反対側の腕の手のひらを、曲げた腕の肘に当てます。

曲げた腕の肘に当てた反対側の腕の手のひらで、肘を曲げた腕を上方に向かって押し上げます。

肘を曲げた腕の裏側が伸びるのを感じたら、その状態を、10秒間、キープします。

10秒たったら、ゆっくりと元の位置に戻り、反対側の腕も同じようにおこないます。

これの一連の動作を、3回、繰り返し行ってください。

背筋を伸ばして立ち、片方の腕の肘を曲げて、肘の中心を体の正面に持ってきて、曲げた腕の拳を、曲げた腕とは反対側の肩の方に向けます。

そして、反対側の腕の手のひらを、曲げた腕の肘に当てます。

曲げた腕の肘に当てた反対側の腕の手のひらの場所を軸として、曲げた腕とは反対側の肩にある拳を、曲げた腕と同側側に倒します。

肩甲骨周辺が伸びるのを感じたら、その状態を、10秒間、キープします。

10秒たったら、ゆっくりと元の位置に戻り、反対側の腕も同じようにおこないます。

これの一連の動作を、3回、繰り返し行ってください。

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955

清掃の業務では、特に、肩関節を動かす作業が多い。

そのため、どうしても、よく使う肩関節のバランスが崩れ、それが体のクセとして定着します。

今回、ご相談いただいた方も、左肩に比べて、右肩の位置が悪い状態でした。

しかし、肩の位置を正常のところに矯正する治療後には、肩のだるさや痛みが解消しました。

そういったことを見ても、清掃作業による肩の使いグセを、こまめに修正することが、症状の緩和や予防につながります。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことが、皆様のお役に立てれば幸いです。

もし、今回のブログで紹介した内容を試しても解決しない場合には、他の要因が影響している可能性があります。

その際には、当院にご相談ください。

当院では、患者様お一人おひとりの状態を丁寧に診させていただき、それぞれの方に最適な施術をご提案しております。

完全予約制で対応しておりますので、インターネットまたはお電話でご予約ください。

監修:柔道整復師 鍼灸師 加古川市 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

電話でのご予約はこちら>>079−490−5955