- Blog記事一覧 -足の指の痛み | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

足の指の痛み | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

夏の暑い日に、草抜きをしたり運動をしたりと体を酷使すると、その日の晩の寝ているとき、特に明け方に、ふくらはぎの筋肉がつる、いわゆる「こむら返り」を発症する方が多くなります。

明け方に足がつると、寝起きが不快感や痛みで始まることで、そのストレスで仕事や家事などの日常生活に影響がでます。

そこで今回は、夏の日に激しい活動をした夜の睡眠中、特に明け方にふくらはぎの筋肉がつりやすい理由とその予防と対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、ふくらはぎの筋肉をつることのストレスを解消し、1日の始りをスムーズにスタートできます。

「筋肉がつる」という現象は、筋肉の急に強く縮むことによって生じる痛みや不快感を伴う状態です。

これは一般的に、「こむら返り」として知られています。主に、ふくらはぎの筋肉に起こりやすく、特に睡眠中の夜間や明け方に頻発します。

以下で、その理由について紹介させていただきます。

睡眠中、特に明け方に体温が低下することは、科学的に証明されています。

通常、睡眠が深くなると、体温が最も下がります。明け方の体温低下は、血管が収縮して血流が悪くなり、筋肉への酸素や栄養素の供給が低下することで、筋肉の疲労回復を妨げます。

このため、明け方に筋肉がつりやすくなります 。

激しい運動による筋肉の疲労は、筋肉や腱にあるセンサーのエラーを引き起こしやすくします。

これらのセンサーは、筋肉の伸び縮みを監視し、脳にその情報を伝えます。

疲労が蓄積すると、これらのセンサーは誤った信号を脳に送ることがあり、その情報に基づいた誤った命令が脳から筋肉に届くことで、過剰な筋肉の収縮を引き起こし、足がつりやすくなる要因です。

特に、睡眠中、上向きで寝ると、布団の重みや筋肉の緩いなどで、つま先が下がり、尖足位(せんそくい)になることが多いことが、過敏になった筋肉のセンサーの反応を促します。

上向きでつま先が下がった姿勢で寝ていると、ふくらはぎの筋肉が縮んだ状態になる。その状態から、寝返りや背伸びをすることで、ふくらはぎの筋肉を急に伸ばすことになる。

そうすると、疲労によって過敏になったふくらはぎの筋肉のセンサーが、脳に誤った過剰な情報を信号を送られます。

その情報に基づいた誤った命令が脳からふくらはぎの筋肉に届くことで、ふくらはぎの筋肉が過剰に収縮を引き起こし、足がつりやすくなる要因となる。

激しく活動した日の睡眠中にふくらはぎの筋肉をつることを予防するための方法を以下で紹介させていただきます。

激しい活動後は、体内の水分が不足しやすくなります。

また、寝ているときの発汗や呼吸で、平均的には一晩で約200〜500mlの水分が失われます。

体の筋肉の水分が2%でも低下すると、筋肉の過剰に収縮を引き起こす要因となります。

ですので、寝る前に水をしっかり飲むことで、体の脱水を防ぎ、ふくらはぎの筋肉のつりを予防できます。

寝る前に、ふくらはぎを軽くさすることで、血流を促進し、筋肉の緊張を和らげることができます。

キツくもんだりすると、かえって筋肉を緊張させますので、皮ふを動かす程度の強さで、ゆっくり優しくさすってください。これにより、筋肉がつるリスクを減少させることができます。

就寝前に、足を温めることで、血行が良くなり、筋肉の疲労回復を促進します。

シャワーではなく、温かいお風呂につかる方が、よりその効果が上がります、

つま先を下げて姿勢で寝ることで、足がつるリスクが高まります。つま先が下がるのを防ぐために、足首を軽く固定するサポーターをはいて寝るのも有効です。

足首サポーターの商品を紹介してリンクを以下に貼り付けましたので、参考にしていただければ幸いです。

ふくらはぎの筋肉がつったときは、ふくらはぎとひざ裏を伸ばすことで、解消されやすくなります。

その方法を以下で紹介させていただきます。

ふくらはぎがつった時は、手でつま先をつかみ、手前に引き、ふくらはぎの筋肉とひざ裏を、ゆっくりと伸ばしてください。

つま先にタオルをかけて、手前に引っ張り、ふくらはぎの筋肉と膝裏をゆっくり伸ばしてください。

足がつりやすい方は、寝る前にタオルを枕元に用意されることをおすすめします。

壁に足の裏を押し付けて、ふくらはぎの筋肉と膝裏をゆっくりと伸ばしてください。

以上のような方法で、ふくらはぎのつりが解消された後は、ケアと再発防止のために、前章で説明させていただいた予防法も併せておこなってください。

夏の暑い日に激しい活動をした後、ふくらはぎの筋肉がつりやすくなる理由を理解していただいて、適切な予防策を講じることで、快適な睡眠と翌日の活力を取り戻すことができます。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも、夏の暑い日に激しい活動をした晩にふくらはぎの筋肉がつりやすいようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、夏の暑さによる体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

田植えのシーズンがもうすぐやってきます。

田植え自体も大変なのですが、その前の準備である、ため池や用水路の掃除、あぜの草刈り、田んぼのしろかき、などはさらに大変だというお話をよくお聞きします。

そして、そのどれも重労働のため、田植えの準備作業をおこなった後の就寝中に、ふくらはぎがつる、いわゆる、

「こむら返り」

が発生しやする方が少なくありません。

そこで今回は、田植えの準備作業した日の就寝中にこむら返りが発症しやすい理由とその予防、こむら返りが起きた際のなおし方について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、こむら返りによって痛い思いをすることを解消できます。

こむら返りとは、ふくらはぎの筋肉にけいれんが起きることです。

筋肉がけいれんするということは、ざっくりいえば、「筋肉の伸び縮みを調整するセンサーの誤作動」です。

筋肉の伸び縮みを調整するための命令をだす中枢は、背骨の中を通る神経の束である「脊髄(せきずい)」がおこないます。

その脊髄に、筋肉の状態の情報を送るセンサーが、「筋肉の中」と「筋肉の端っこにある腱」にあります。

「脊髄(せきずい)」・「筋肉の中のセンサー」・「筋肉の端っこにある腱のセンサー」が互いに働きあって、筋肉が調整されます。

例えば、

①寝ているときに背伸びなどをしてふくらはぎの筋肉が伸びる

⬇︎

②筋肉のセンサーが「ふくらはぎの筋肉が伸びすぎている!」という情報を発信

⬇︎

③脊髄がその情報を受けて「ふくらはぎの筋肉を縮めろ!」と命令

⬇︎

④ふくらはぎの筋肉が縮む

⬇︎

⑤筋肉の端にある腱の中のセンサーが「ふくらはぎの筋肉が縮みすぎている!」という情報を発信

⬇︎

⑥脊髄がその情報を受けて「ふくらはぎの筋肉を緩めろ!」と命令

というループが起きて、筋肉の状態を調整されています。

このループの中で、『⑤筋肉の端にある腱の中のセンサーが「ふくらはぎの筋肉が縮みすぎている!」という情報を発信』の機能が、

・水分不足

・血流不足

・冷え

・筋肉疲労

・筋肉量の低下

・活動量の低下

・薬の副作用

・糖尿や腎臓病

などの要因によって機能が低下する場合があります。

そうすると、『③脊髄がその情報を受けて「ふくらはぎの筋肉を縮めろ!」と命令』が止めることができず、筋肉が縮む状態が強くなりすぎて、ついには、ふくらはぎの筋肉がけいれんを起こします。

これが、「こむら返り」です。

特に、田植えの準備は、筋肉の疲労や水分不足が著しい場合が多くなるため、こむら返りが起こりやすくなります。

田植えの準備作業をした日の就寝中に、こむら返りが発症を予防するための方法を以下で紹介させていただきます。

体から水分が失われると、筋肉の情報を脊髄に伝える筋肉の中のセンサーや筋肉の端っこにある腱のセンサーが誤作動を起こしやすくなります。

日中の田植えの準備作業で発汗することで、体の水分が失われます。

また、睡眠中でも300ミリリットルの水分が失われるとされています。

ですので、就寝前には、意識して水分をとてください。お酒を飲むと、アルコールの分解に体の水分を使います。

田植えの準備作業後にお酒を飲んだ場合は、摂取したお酒の量分以上の水もしくはノンカフェインの飲料を摂取してください。

筋肉の冷えや血流不足でも、筋肉の情報を脊髄に伝える筋肉の中のセンサーや筋肉の端っこにある腱のセンサーが誤作動を起こしやすくなります。

田植えの準備作業後は、シャワーで終わらさずに、湯船にゆっくりつかって、体を温めてください。

また、寝る際には、ふくらはぎが冷えないように、パジャマを長ズボンにしたり、レッグウォーマーを履くなどして保温を心がけてください。

就寝中のこむら返りは、寝ているときの何気ない背伸びで、つま先を伸ばすことがきっかけで起こることが多い。

つま先が伸ばしにくいように、足首にサポーターをはいたり、包帯を巻いたりして、足首を軽く固定してください。

寝る前に、両手をふくらはぎに当てて、上下に軽く優しくさすってください。

そうすることで、ふくらはぎの筋肉がリラックスして、就寝中に刺激を受けてもこむら返りが起こりにくくなります。

芍薬甘草湯は筋肉を緩め、けいれんを収め、血管を広げて血量を増やすことで、筋肉の痛みを和らげ、こむら返りに顕著な効果をもたらす漢方薬です。

田植えの準備作業で、ご自身の筋肉の疲労が予想される場合は、病院の方で処方してもらってください。

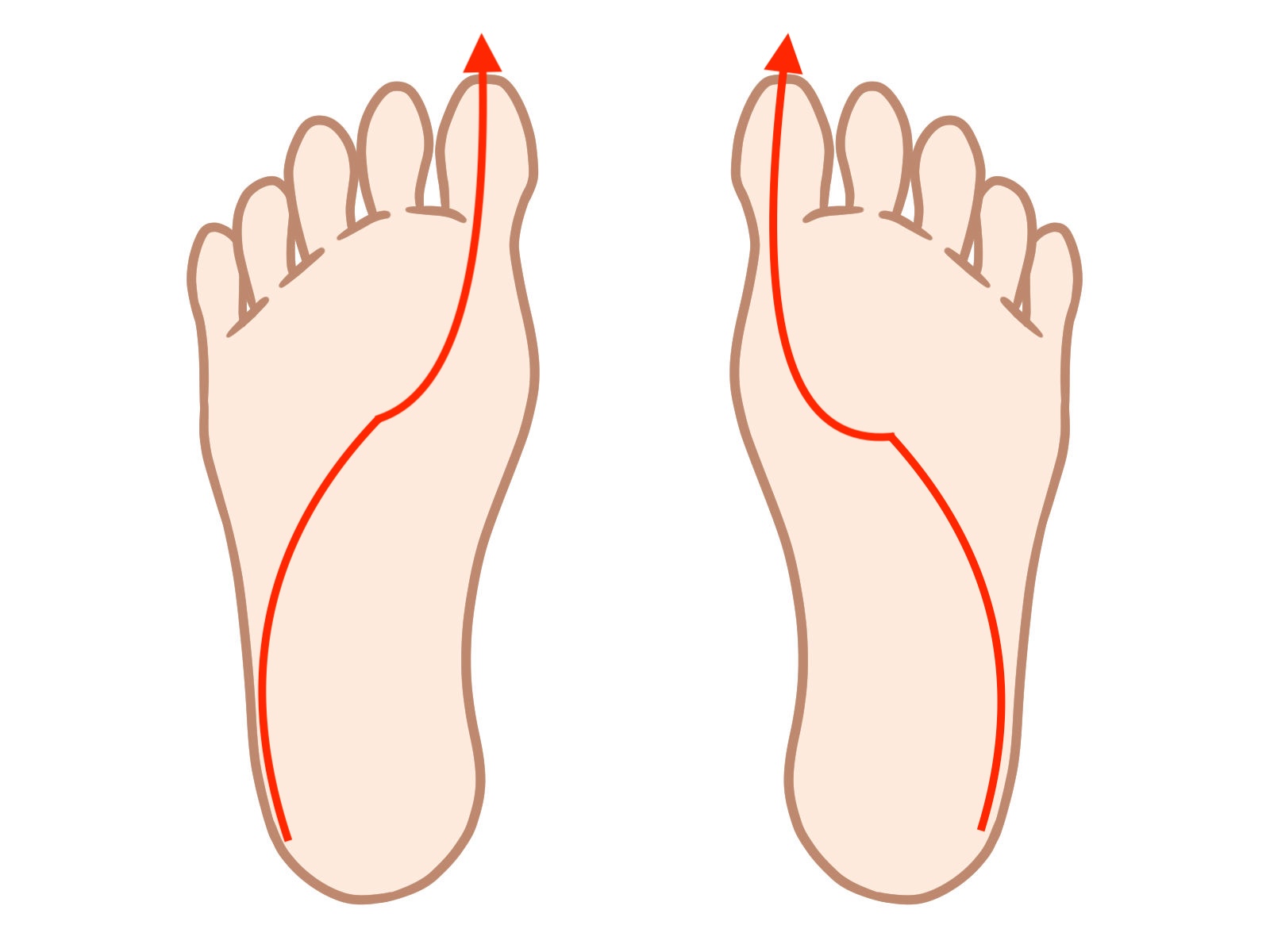

寝ているときに、こむら返りが起こった対処法は、「ふくらはぎをゆっくり優しく伸ばす」が有効です。

その方法は、

・足を伸ばして、手でつま先を持ち、体の方に引っ張り、ふくらはぎをゆっくり伸ばす

・タオルと爪先にかけて、体の方に引っ張り、ふくらはぎをゆっくり伸ばす

・壁に足の裏を押し付けて、ふくらはぎをゆっくり伸ばす

という感じで、やりやすい方法でおこなってください。

ふくらはぎを伸ばしても、こむら返りが治らないようでしたら、

・両手でふくらはぎを包んで優しくさする

・水や経口補水飲料などで水分をとる

・いったん足首を伸ばしてふくらはぎを縮めてから、もう一度、ふくらはぎを伸ばす

・お風呂に入ったりシャワーふくらはぎにあてて温める

ことを試してください。

こむら返りの発作が収まっても、それによって筋肉痛や肉離れが起こり、ふくらはぎの痛みが続く場合があります。

その痛みの度合いが、こむら返りをしてから1週以上、変わらないようでしたら、お近くの病院や治療院を受診して、診断と処置を受けられることをおすすめします。

私も少し田植えをお手伝いさせていただいたことがあるのですが、田植えに関わる作業をした後の2〜3日は筋肉痛で思うように動けず、お米作りってこんなに大変なのかと思い知った経験があります。

そんな大変なお米づくりは、初夏から収穫する秋まで、大変な作業が続きます。

まず、そのスタートの作業となる田植えの準備期間に、こむら返りを予防することで、スムーズに作業に当たっていただきたい。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも田植えの準備作業をした日の就寝中にこむら返りが起きやすいお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、農作業による体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

春になり、暖かくなったことで、買い物や食事のために外で出歩く機会が増えていく時期です。

こういった季節になると、日頃、散歩しているときは大丈夫だが、買い物で歩き回ると、足が疲れて、その晩には足がつって痛い思いをされる方が少なくありません。

そこで今回は、普段は大丈夫だが、買い物で歩き回ると足が疲れてしまう理由とその対処法について紹介させていただいます。

このブログを読んでいただくことで、買い物で歩き回った後の疲れを素早く解消できます。

散歩を日頃からしているときは、それほど疲れないのに、買い物で歩き回ったときは、足が余計に疲れを感じる理由を以下で紹介していきます。

目線をまっすぐ前に向けて、背筋を伸ばして歩くときは、上半身と下半身はバランスが取れた状態で体は支えられていまが。

しかし、買い物をしているといは、商品を見るために視線が下に向けるため、

・頭が前に倒れる

・背中が丸くなる

・腰が落ちるる

といった上半身が脱力をした姿勢で歩くことになる。

それにより、上半身を支えながら歩くために、下半身に、すなわち足により負荷がかかるため、買い物をするために歩くと足に疲労が引き起こされます。

買い物をしていると、興味をひかれるものが目に飛び込みます。

そうすると、衝動的に歩いて近づいていきます。

通常は、目的に向かって、目標を意識して、体を動かします。

つまり、心と体は一体となって動きます。

しかし、買い物では、興味がひかれる商品があると、その瞬間に意識だけが先に目的に到達しまい、体が取り取り残された状態になる。

取り残された体は、無意識の状態となり、自動的に動きます。

この無意識の状態での体の動きは、5〜6歳ごろに獲得した動きのデータにもとづいて動きます。

通常の5〜6歳ごろの子供が走ったり箸を使ったりするなどの動きは、余計な力が入ってぎこちないものです。

そのデータを使って、買い物中は無意識で歩くので、必要以上に余計な力が足に入り、疲れやすくなります。

散歩のときは、前にすすむ足の力と同調して、上半身の力を前方につかい、力を使う「方向」を合わせて行動します。

しかし、買い物中は、前に足を使って歩きながら、上半身は商品を見るために、歩く方向とは別の方向に力が向きます。

そうすると、足と上半身の動きにズレが生じて、効率的な歩き方ができなくなり、買い物で歩き回っていると疲労がたまりやすくなります。

買い物で歩き回ることで疲れた足を回復させる体操の方法を以下で紹介していきます。

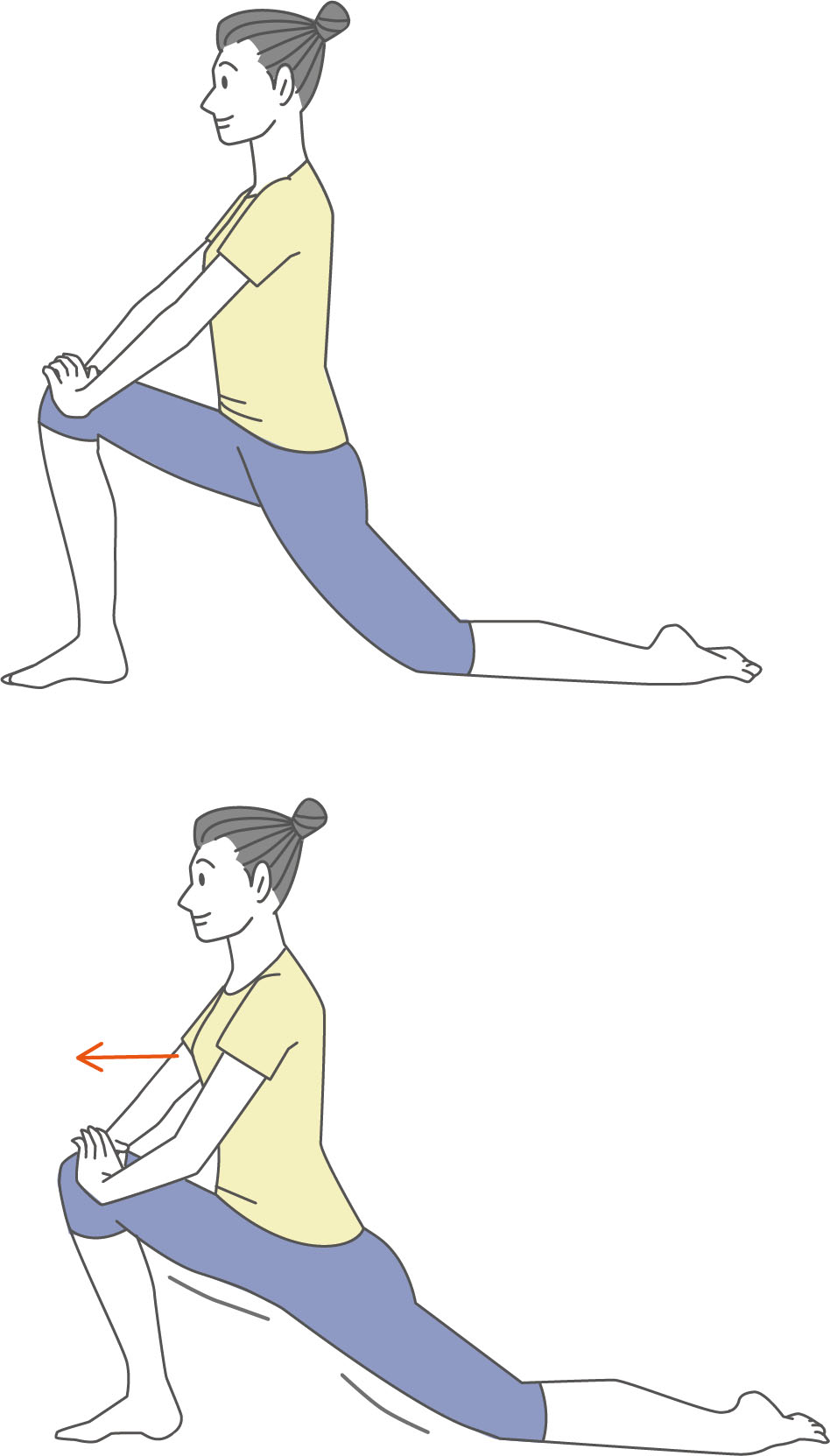

片方の足を前に出してひざを曲げ、反対側の足を後ろに引いて床にひざをつけます。

そのまま体重を前方に移動させて、後ろに伸ばした足の股関節の前面が伸びているのを感じたら、10秒間、キープしてください。

足を反対にして、同じようにおこなってください。これを3回繰り返してください。

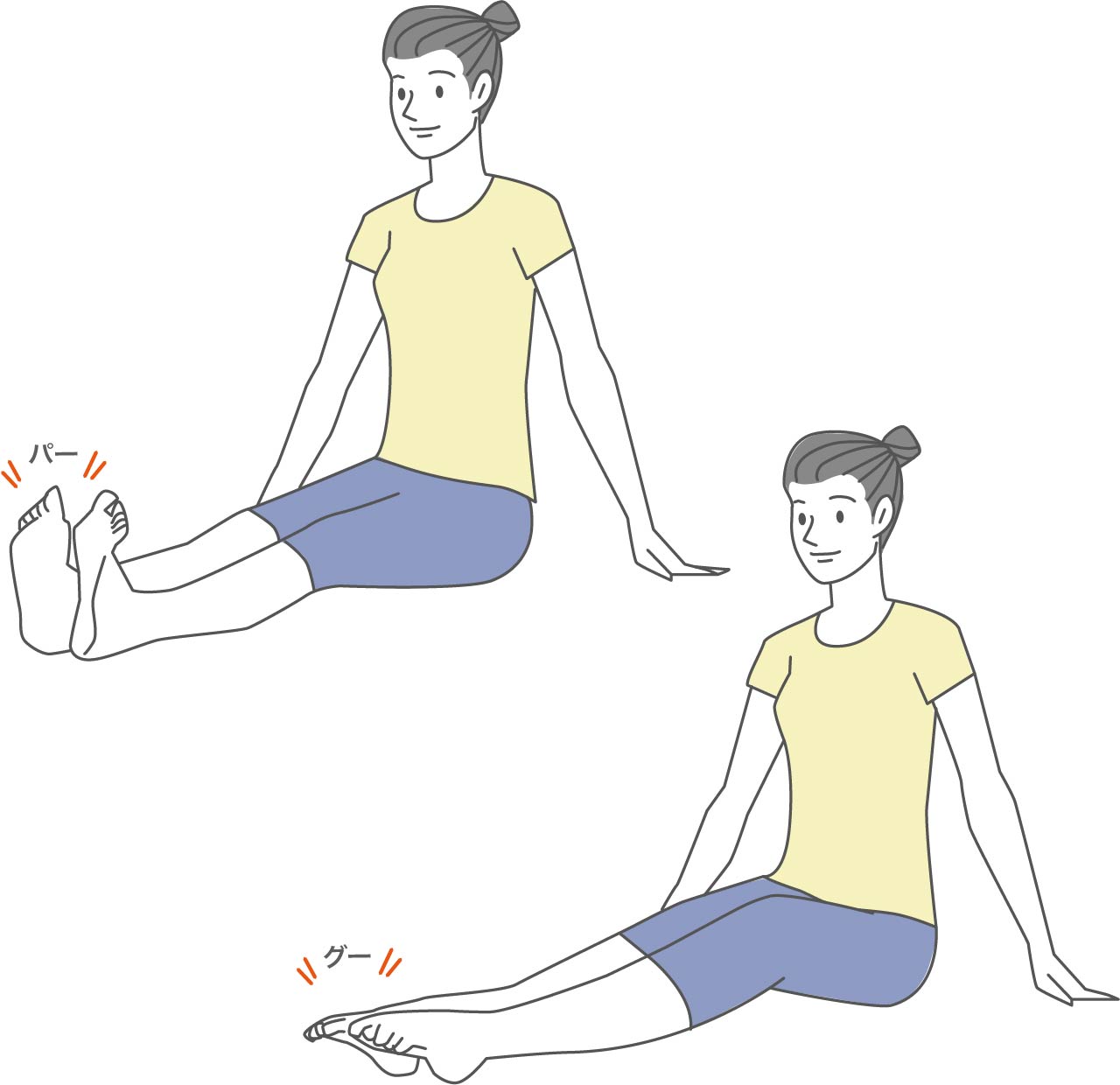

両足を伸ばして座り、両足の指を開きながら、両足首を足の甲側に曲げます。

太ももやふくらはぎが伸びるのを感じたら、10秒間、キープします。

次は、両足の指をグーに握った状態で、両足首を足底側に伸ばして、10秒間、キープします。

これを3回繰り返してください。

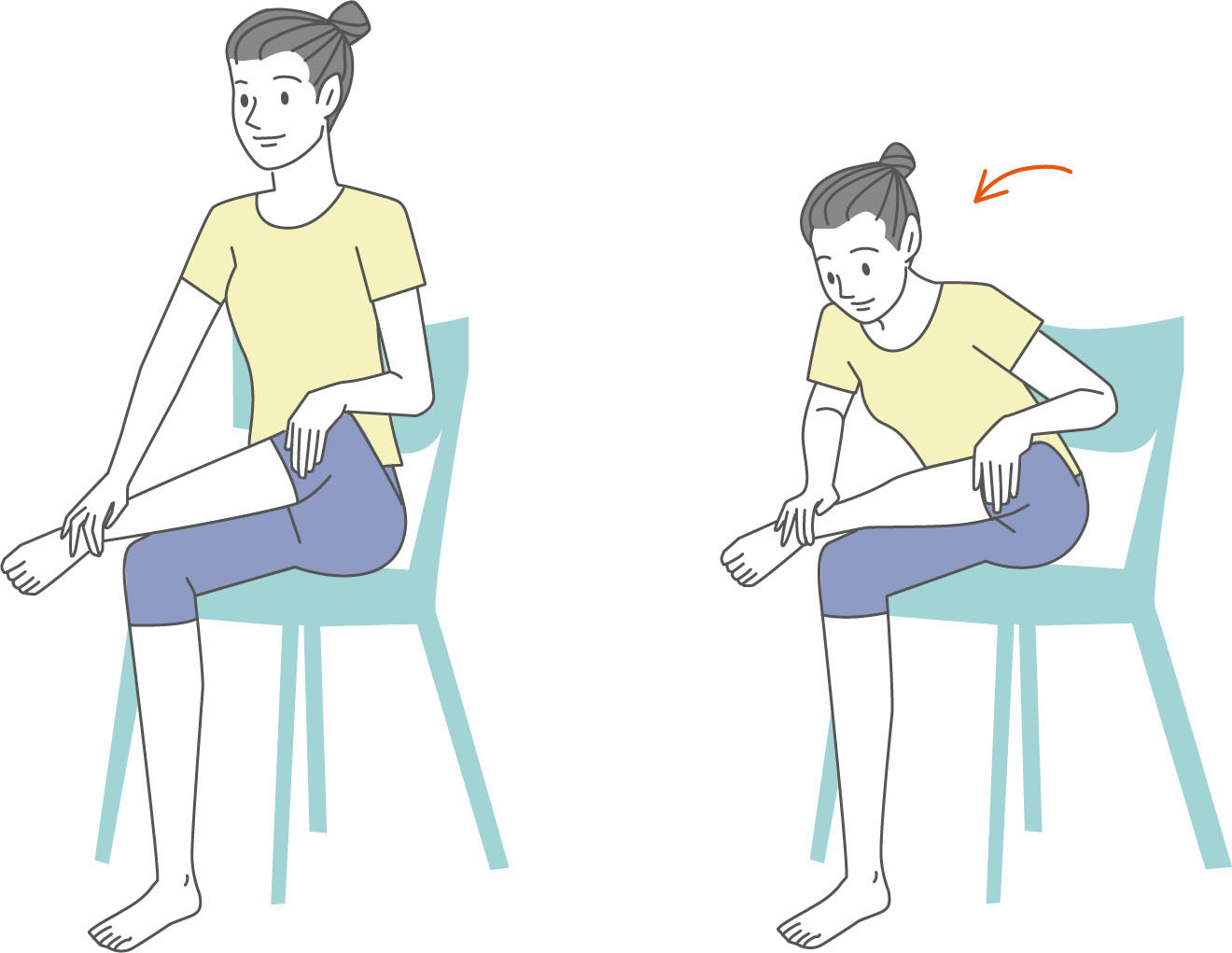

イスに座って、片方の足のひざを曲げて、反対側の足の太ももの上にのせます。

息をはきながら、体を前に倒して、太ももの上にのせた足のお尻の筋肉が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

足を反対にして、同じようにおこなってください。これを3回繰り返してください。

いろいろなものを見てワクワクしながら、買い物で歩き回るのは、ホルモンが分泌が促進されて、快楽や満足感が向上したり、ストレスが解消されやすくなります。

せっかく買い物で気分が良くなっているので、足の疲労によって不快な思いをされないためにも、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも買い物で歩き回ったことで足の疲労が解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に歩行に関する対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

春先は、まだまだ寒いので家にじっとしているか、外出するときも車で移動して、体を動かすことが少なくなる、シニア女性の方が少なくありません。

寒さを避けるように生活を送っているのに、足先が冷えて、体がゾクゾクするので、お風呂やカイロで温めても、なかなか温まらないというお悩みをよくお聞きします。

そこで今回は、日中の活動量が減った生活を送ることで足先の冷えが発症しやすくなる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、足先の冷えによる不快な感覚を解消できます。

春先に寒さのために、家でじっとしている時間が長くなったり、外出するにしても車で移動するといった生活をおくりがちです。

そうすると、「歩く」という日常生活の動作の機会が減ります。

歩くときに起こる足裏の接地面の順番は、

かかと→ 外側の足の縁→足全体→内側の足の縁→足の指

です。特に、最後の足の指には、推進力とバランスの調整といった重要な役割を担います。

日中の歩く量が減るということは、足の指への刺激が減るということです。

そのため、足の指の筋力が低下しやすくなります。

足の指の筋力が低下すると、足の指を地面に押し付ける力が低下して、「浮き指」と呼ばれる足の指が地面から浮いてしまう現象が起きやすくなります。

そうすると、ますます日常の動作で、足の指への刺激が減っていきます。

また、足の指の刺激の低下は、血管の成長が止まり、そのことで血流の悪化や感覚の低下を招きます。

こういった足の指の筋肉への刺激の低下や足先に血流を促す力が低下により、冷えを感じやすく、回復もしづらくなります。

足の指の冷えを解消するためには、ウォーキングで足の指を含めた下半身を動かすことが最も効果的です。

しかし、春先の寒さで、なかなか外出してのウォーキングがしづらいかと思われます。

ですので、外出しやすい気候になるまでは、イスや床に座ったままで、簡単にできる、足の指へ刺激を入れるためのストレッチを、以下で紹介していきます。

座って片方のひざを軽く曲げて、足の甲を包むように横から持ちます。

そのまま重心を後ろに移動させながら、足関節を胸の方向に曲げます。

その状態を10秒間、キープします。

反対側も同じようにおこなってください。

それを交互に3回繰り返してください。

イスに座って、片方の足のひざを曲げて、後外方におき、足の甲を床につけます。

そのまま、体の重心を後方に移動させて、後外方においた足の曲げたひざを、外方に開きます。

その状態を10秒間、キープします。

反対側も同じようにおこなってください。

それを交互に3回繰り返してください。

イスに座り、片方の足のひざを曲げて、かかとをイスにのせます。

両手で、親指以外の足の指の先を包むように持ちます。

足の指先を包んだ手で、胸の方向に、足の指と足首を曲げます。

その状態を10秒間、キープします。

反対側も同じようにおこなってください。

それを交互におこなってください。

いくら温めても、なかなか足の指の冷えが回復しないと、ストレスや不眠を引き起こします。

温かい気候になるまで、もう少しというところまで来ていますので、そこを健康で乗りこえるためにも、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも足の指の冷えが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に冷えへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

春が始まろうとする季節は、日中は暖かかいのですが、日没後はまだまだ気温は低いことが多いです。

こういった時期は、早朝に、寝ぼけながら、布団の中で何気なく背伸びをすると、ふくらはぎの筋肉をつってしまう方が少なくありません。

暖かいお布団で、せっかくぬくぬくと気持ちよく寝ていたのに、いわゆる「こむら返し」で起こされるのは、心身ともに気持ちがいいいものではありません。

そこで今回は、春の早朝にふくらはぎの筋肉がつりやすくなる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、朝の寝起きに起こりやすいこむら返りを予防できます。

春の寝起きに、布団の中で背伸びや寝返りなど、ちょっとした動きで、ふくらはぎの筋肉がつりやすくなる理由を、以下で紹介させていただきます。

気温が寒い時期は、空気が乾燥しています。

乾燥している環境下で、水にぬれたタオルを干すと、短時間で水分が蒸発するように、体の水分も皮ふから蒸発が激しくなります。

こういった寒い時期は、自然と体の外に水分がでていきやすくなる一方で、寒さからのどの渇きを感じにくくなり、水分の摂取量が低下しやすくなります。

また、寝る前は、夜中にトイレで起きるのを回避するために、水分の補給を控える傾向にあります。

そして、寝ている間でも、布団の中で汗をかいたり、呼吸することで、体の水分は失われていきます。

こういった要因で、春先の寝起きの体は、水分が不足します。

水分が不足すると、筋肉がつりやすくなる理由は以下のようなことが考えられます。

体の水分が不足すると、筋肉の収縮に必要な電解質であるナトリウム、カリウム、カルシウムなどの濃度バランスが崩れます。

そのため、筋肉の収縮が正常におこなわれないために、つりやすくなります。

体の水分が不足すると、筋肉に酸素や栄養を運ぶ血液の量も減ります。

筋肉へ血流によって運ばれる酸素や栄養が不足すると、筋肉は正常に働くためのエネルギーが枯渇して、つりやすくなります。

水分は、人間の体温を調節するために重要な材料です。

体に水分が不足すると、体温の調節する機能が低下して、筋肉が過度に緊張して、つりやすくなります。

体温が下がると、筋肉は体温を外部に放出しないように、硬くなります。

硬くなった筋肉に、ちょっとした動作で刺激することで、その動きについていけずつってしまいます。

寒い時期は、布団に入って睡眠をとっていても、体温は下がります。

寝ているときにふくらはぎがつる要因となる体温低下は、以下のことが理由と考えられます。

日中は筋肉を動かしたり呼吸をすることで、エネルギーを使い、その結果、体が発熱して体温の維持されたり上がったりします。

しかし、寝ている時は、寝返り程度しか体を動かさず、呼吸もゆっくりとなるため、体からの発熱が抑えられます。

そのため、睡眠中、特に目が覚める早朝に体温が下がってしまいます。

そうすると、筋肉が冷えて硬くなり、背伸びといったちょっとした筋肉を伸ばす刺激についていけず、つってしまいます。

冬や春先の寒い時期は、寝る前までは暖房をつけていても、寝る時には暖房を切ることが多いです。

そのことで、室内の温度が低下していき、暖房や体温で温まった布団の熱がとられていきます。

それにより、布団の中にいても、体温が逃げやすくなり、体温が低下することにつながります。

寝ている間は、心臓がゆっくり動くため、体に血液を押し出す力が弱まります。

そのため、心臓が出発点となる温かい血液の循環が停滞するので、寝ている間は体温が低下しやすくなります。

日中の活動で最も使われ疲労がたまりやすい筋肉は、太ももの前とふくらはぎの筋肉と言われています。

そして、ふくらはぎは、心臓から遠く、血液が届きにくく、水分が不足しやすい筋肉です。

また、睡眠中は、体温が足の先から放出されるため、体温が低下しやすい筋肉でもあります。

疲労・水分の不足・冷えの要因が重なりやすいため、ふくらはぎの筋肉がつってしまうことが多いのです。

春先の寒い時期に、寝ている最中にふくらはぎがつってしまうのを防ぐ方法を、以下で紹介させていただきます。

筋肉の75パーセントは水分で構成されています。

その2パーセントが失われるだけでも、筋肉に異常が発生します。

夜が寒い春先は、睡眠中に体の水分が失われやすい条件がそろっています。

寝る前に水分を取るだけでは、筋肉に必要な水分量が足らない場合があります。

ですので、日中から水分をこまめに補給し、体に水分を貯蓄しておくことをお勧めします。

それによって、寒い夜の睡眠中に起きる水分の消失に耐えることができます。

1日の中で9回は、水分をとる機会を作ってください。

その目安として、

・ 起床後

・朝食時

・午前中に少なくとも1回

・昼食時

・夕食の前に少なくとも2〜3回

・夕食時

・入浴後

・寝るまでに少なくとも1回

・寝る前

の際に意識して水分を摂取してください。

一回の水分の摂取量は、200ミリリットルです。

アルコール飲料、カフェイン飲料、ジュースなどは、利尿作用があるため、過剰な摂取は避けてください。

常温、もしくは温かい白湯やノンカフェインの飲料を中心に、水分の補給をおこなってください。

寝ている間に体温が低下することで、明け方にふくらはぎがつりやすくなります。

それを予防するためには、寝室の環境を適切な状態にする必要があります。

そのためには、

・寝室の室温を18〜21度、湿度は40~60%を維持するように、暖房機器や加湿器を稼働させる

・湯たんぽや電気アンカー、電気毛布などで布団を温める

・ベッドを窓際から室内側に移動する・厚手で断熱性のある毛布や羽毛布団などの寝具を見直す

・暖かくて通気性があり、過度に分厚すぎないパジャマを選ぶ

・外から室内に入る冷気を防ぐために、寝室に厚手のカーテンを取り付ける

・足元の冷えは足首より入るので、足首周りを包むサポーターをはく

こういった対策をすることで、春先の寒い夜でも、水分の不足や体温の低下を防ぎ、結果、ふくらがつることを予防できます。

「春眠暁を覚えず」という中国の有名な詩があるように、春先は寝心地がいい季節です。

そんな睡眠が心地の良い時期に、寝起きでふくらはぎがつることで、台無しになるのを防ぐためにも、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも春先の寝起きにふくらはぎがつりやすいようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他にふくらはぎの筋肉がつることへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広