- Blog記事一覧 -背中の痛み | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

背中の痛み | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

趣味で洋裁を楽しまれている方々にとって、デザインを決め、型紙作り、布を裁断し、ミシンや手芸による刺繍のうえ、仕上げにアイロンをかけるなど、やることは多岐にわたります。

洋裁をすることで、服や小物などが完成していく手応えの楽しさから、時間を忘れ、一日中、没頭される方も多いことでしょう。

洋裁をすることは、脳が活性化して、学習能力や記憶力が向上する効果があると言われています。

しかし同時に、長時間、洋裁に没頭するあまり、首から背中にかけて痛みが発症する方が少なくありません。

そこで今回は、洋裁の多様な作業工程によって首から背中に痛みが出る理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、首や背中の痛みに悩まされずに洋裁を楽しんでおこなえます。

長時間、洋裁をおこなうことで、首から背中にかけての痛みが発症する理由を、以下で紹介させていただきます。

洋裁の一連の作業で、共通していることは、布を見ながらの手作業のために、

・頭を前に倒す

・腕を上げる

といった状態で、前かがみの姿勢を取ることが多いです。

成人の頭や腕は、約5キログラムの重さを有しています。

前屈みの姿勢で、重たい頭や腕が体の前方にあることは、それを支える首と胸の背骨に負担をかけます。

洋裁をすることで、そうした時間が長くなると、首や背中の筋肉が疲労して硬くなり、結果、首や背中に痛みが生じます。

洋裁のために、布の裁断やミシンやアイロンを使う際、布を安定して見つめるために、同じ姿勢を長時間、保ちます。

これにより、首や背中の特定の同じ筋肉や関節に過度な負荷がかかり、結果、疲労や炎症、血行の不良が生じ、痛みが発生してしまう可能性が高まります。

洋裁をおこなう際、首や背中など体に負荷をかけないためには、作業する環境が重要です。

例えば、ミシンに向かうときに、ミシンを置いた作業台の高さ、イスの高さ、肘の位置、などが合っていないことで、首や背中の筋肉や関節に負担がかかり、痛みを引き起こします。

同じ姿勢で洋裁の作業を、長時間、おこなうことで首から背中周辺の組織の柔軟性や可動性が低下します。

そこから回復させるためには、首や背中周辺の組織に刺激を入れ、血流を促して血液を通して酸素や栄養を供給する必要があります。

そのための方法として、以下のようなストレッチを紹介させていただきます。

背筋を伸ばして、視線はまっすぐ前を向き、指をアゴにあてます。

頭を斜め上に引く(頭を前に倒さない)ように、アゴを引いて、首の後ろを伸ばします。

この状態を、10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返しおこなってください。

背筋を伸ばして、鼻から息を吸いながら両肩を上にあげて、5秒間、キープしてください。

口から息をはいて、肩の力を一気に抜いて、肩を下にストンと落としてください。

これをこれを3回、繰り返しおこなってください。

首の後面に両手を当てます。髪の毛の生え際から首の付け根にかけて、皮ふを伸ばすように、5秒かけて、優しく下方向になぜてください。

首の付け根まで、なぜ下ろしたら、今度は髪の毛の生え際に向け、5秒かけて、上方向に優しく皮ふを伸ばすようになぜてください。

これを5往復、おこなってください。

壁に両手をついて、足を前後に開いてください。

両手を伸ばして壁を押し、その際に、両方の肩甲骨を意識的に内側(背骨の方向)によせて、10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返して行ってください。

指先をそろえて、左の手のひらを天井に向け、右手で左手の指先を持ちます。

肘を伸ばしながら、左手の指先を持った右手で指先を手前に引いて反らし、天井側に向いている前腕の筋肉が伸びているのを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の腕でも同じようにおこなってください。これを交互に、3回、繰り返しおこなってください。

洋裁は、一つのことに没頭できる時間が作れるということは、ストレスの解消としても非常に有効ですので、ぜひ続けていただきたい趣味です。

ただ、熱中するあまりお体に負担がかかる趣味でもあるので、こまめなお体のケアが必要です。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも洋裁を長時間、おこなうことで首や背中の痛みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、首の痛みへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

先日、50歳代男性の方が、腰と背中の痛みを訴えて来院されました。

3日前に倉庫の整理をするために、重たいものをあげたりおろしたりしていると、ピシッと急に腰から背中にかけての痛みが走ったそうです。

以前もこの痛みで苦しんだことがあるので、すぐにやめて安静にしていたそうです。

それから発症した日よりはマシにはなってきているが、体を伸ばすと違和感が残っているとのこと。

まだ、倉庫の整理が終わっていないので、やるとまたこの痛みが再発しそうで不安だとお話しいただきました。

この患者様のように、重たいものを動かす作業を繰り返すことで、腰や背中に痛みが発症される方が少なくありません。

そこで今回は、重量物を持ち上げる作業で腰や背中を痛めてしまう理由とそれを予防するための荷物の持ち上げ方について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、重たい荷物を動かす作業によって起こる背中の痛みを解消できます。

重量物をあつかう作業で腰や背中に痛みが発症する理由を以下で紹介させていただきます。

体重の25%の荷物を持った場合、背中には体重の約3倍、腰には体重の約4倍の負荷がかかるとされています。

例えば、体重が60kgの方が、15kgの荷物を持ち上げた場合、背中には体重の約180kg、腰には体重の約240kgの負荷がかかります。

こういった負荷のかかる荷物の持ち下ろしをおこなうことで、腰背部の筋肉が疲労して硬くなり、その状態で作業を続けていると痛みが発生するのです。

重いものを持ち上げる際に、不適切な姿勢でおこなうことで、腰や背中周辺の組織にかかる負荷が増加します。

その一つとして、重量物を持ち上げる姿勢です。

重量物を持ち上げる際に、腰や背中を前に倒しすぎると、背骨のクッションの役割をする椎間板に大きな圧力がかかり、損傷しやすくなります。

また、同じく重量物を持ち上げる際に、腰や背中を後ろに反らしすぎると、背骨同士が接している関節に大きな圧力がかかり、損傷しやすくなります。

こういった、物を持ち上げる際の不適切な姿勢が、背中や腰を痛める要因です。

他に、持ち上げる荷物と体との距離が離れるほど、腰や背中に負担をかけます。

例えば、

20kgの荷物を体から20センチ離してもつと、腰に180kgに負荷がかかる

20kgの荷物を体から50センチ離してもつと、腰に459kgに負荷がかかる

と、荷物を持ち上げる際に体から離せば離すほど、腰や背中に負担をかけることになり、痛みが発症する要因です。

重量物を繰り返し持ち上げる作業をすることで、腰や背中を痛めないような持ち上げる方法を以下で紹介させていただきます。

物を持ち上げる際には、体から持ち上げるものとの距離を離さないで、できる限り密着させてください。

そうすることで、腰や背中にかかる負荷が軽減できます。

物を体と密着させて持ち上げるためには、荷物の位置をひざとひざの間に置いて持ち上げるのが理想です。

物を持ち上げる際には、腰や背中に負荷をかけすぎないために、体を前後に傾けすぎず、中間の状態の姿勢でおこなってください。

そのためには、物を持ち上げることをスタートの姿勢は、ひざ関節と股関節をしっかり曲げてしゃがむこと状態にしてください。

また、物を持ち上げるときに足の幅を広げることで、体の重心が足の幅のなかに収まりやすくなり、倒れにくくなり、安定性が増します。

また、足幅を広げることで、股関節、膝関節、足首の関節などが、より自然な位置に配置され、それぞれの関節についている筋肉が効率的に働き、力を安定して発揮しやすくなります。

そうすると、体のブレもなくなり、物を持ち上げる操作を安定して、腰や背中の負荷が軽減して損傷を防げます。

荷物を持ち上げたい場所に、荷物を台車などで運び、持ち上げる垂直の距離を最小にする工夫をしてください。

そうすることで、腰や背中への負荷による疲労が減り、痛みが発症することを防げます。

体をねじりながら物を持ち上げることで、筋肉や関節に不均衡や不安定な圧力がかかり、損傷を引き起こす可能性が高まります。

ですので、物を持ち上げるときは、いったん、垂直に持ち上げてから、方向転換をしてください。

一気に物を持ち上げると、筋肉や関節にかかる最大の負荷量が大きくなります。

ゆっくりとスムーズに持ち上げると、筋肉や関節にかかる最大負荷の量を下げ、腰や背中を痛めにくくなる。

前章の物を持ち上げる際の注意点を総合すると、

・足の位置は、肩幅かそれより広めに足を開く

・つま先は、やや外側を向け、ひざもつま先の方に向けて曲げる

・股関節と膝関節をしっかり曲げて腰を落とし背中をなるべくまっすぐに保つ

・物を持ち、体に近づけて物を持つ・膝と股関節を伸ばし、背中をまっすぐに保ちながら、体全体で持ち上げる

というようなポイントを意識して物を持ち上げることで、腰や背中への負荷が軽減して、損傷を防げます。

持ち上げる物が多い場合、早くやろうとして、体に負荷をかけるフォームをとってしまうことが多いです。

重量物の持ち上げによって腰や背中を痛めてしまうと、仕事だけでなく、ちょっとした日常生活動作にも支障が出て、ストレスが心身にかかります。

それを防ぐためにも、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも荷物の持ち上げで腰や背中の痛みへのお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、腰や背中の痛みへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

「母の日」は、花屋さんにとって、とても忙しいイベントだそうです。

母の日の贈り物にする花と言えば、カーネションというイメージがありますが、今は、紫陽花を送るのが人気だそうです。

そんなお花をあつかうお仕事の方とお話をさせていただくと、仕事内容がとてもハードなことに驚かされます。

花屋のお仕事の特性から、特に、腕と肩の付け根の後面、つまり、肩甲骨あたりの痛みでお悩みの方が少なくありません。

そこで今回は、花屋でお勤めの方が、肩甲骨周辺に痛みを発症しやすい理由とその対処法について紹介させていただきます、

このブログを読んでいただくことで、花屋にお勤めの方が、母の日の繁忙期を、肩甲骨周辺の痛みを解消して、スムーズに作業ができます。

花屋にお勤めの方が、肩甲骨の後面あたりが痛くなる理由は、以下のような、花をあつかうお仕事による特有の理由が考えられます。

花屋では、花束や植木鉢など、重い荷物を頻繁に持ったり運んだりします。

また、お花という商品がとても繊細なため、取り扱いは慎重におこなうことが多くなります。

重たい植物を、頻繁にかつ慎重に持ち運びをするために、腕をしっかりとコントロールする必要があります。

その腕をコントロールするために重要な役割を果たすのが、肩甲骨です。

肩甲骨は腕の動かす際に、その土台となるため、それを支える肩甲骨の周辺の筋肉が緊張します。

花をあつかう作業は、長時間、腕を繰り返し過度に使うことになるため、肩甲骨周辺の筋肉に負荷をかけて、やがて疲労して硬くなります。

その状態で、さらに作業を続けることで、肩甲骨周辺の筋肉が対応できず、痛みが発生する可能性が高まります。

花束や植木鉢を取り扱う際に、体を前に倒したり捻ったり、不安定な姿勢で、腕を使うことで、肩や背中に負担がかかります。

特に、そういった不安定な姿勢で、長時間、維持する場合、背中や肩の筋肉が緊張し、痛みや不快感が生じてしまいます。

花を扱うということは、花に与えるための水を扱います。

そうなると、職場環境は、湿気が高くなります。

湿気は、東洋医学では、全身の血流の流れを悪くするとされています。

血液の流れが悪くなると、酸素や栄養を含む血液が筋肉に供給されないということです。

特に、花を扱う作業で負荷がかかりやすい肩甲骨周辺の筋肉への血流が悪くなると、エネルギーが供給されないことより、肩甲骨周辺の筋肉の機能が低下して、痛みが発生しやすくなります。

花屋での作業で負荷がかかりやすい肩甲骨周辺の筋肉の疲労をケアするためには、ストレッチで刺激を与える必要があります。

その方法を以下で紹介していきます。

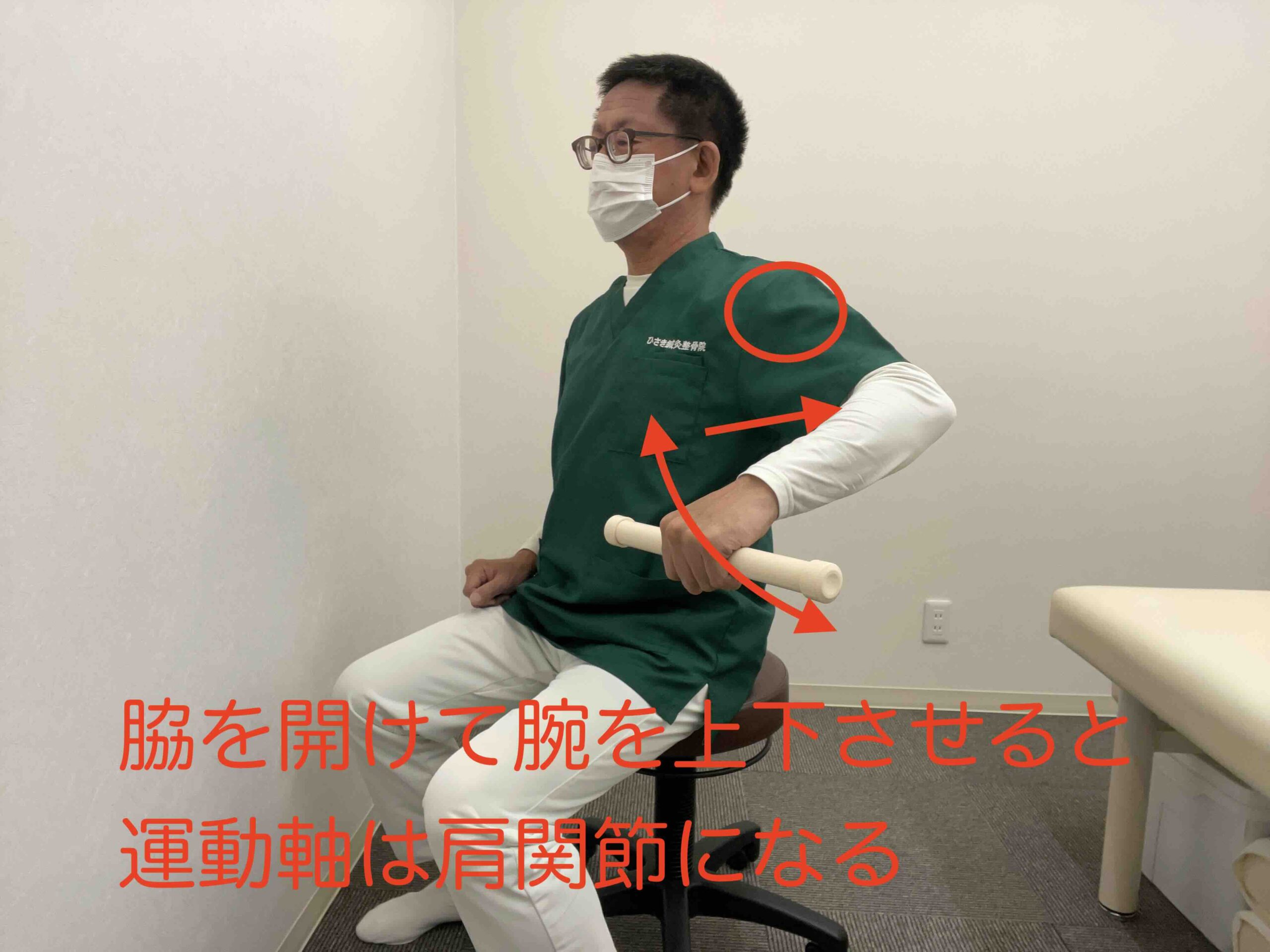

イスに座って、左腕を右腕と右脇の下から回して、右の肩甲骨に左手を当てます。

顔を右に回しながら、右腕を左腕で下から上に持ち上げて、右の肩甲骨周辺が伸ばされているのを感じたら、10秒間、キープします。

その次に、反対側も同じようにおこなうため、右腕を左腕と左脇の下から回して、左の肩甲骨に右手を当てます。

顔を左に回しながら、左腕を右腕で下から上に持ち上げて、左の肩甲骨周辺が伸ばされているのを感じたら、10秒間、キープします。

これを左右交互に3回繰り返しておこなってください。

イスに座り、顔を右に回して、両手を腰に回して、左手で右の手首をつかみます。

右手首をつかんだ左手で、左方向に引っ張り、10秒間、キープします。

その次に、反対側も同じようにおこなうため、顔を左に回して、両手を腰に回して、右手で左の手首をつかみます。

左手首をつかんだ右手で、右方向に引っ張り、10秒間、キープします。

それを左右交互に3回繰り返しておこなってください。

イスに座って、右手を左の太ももの上に置き、左手を右の肩におきます。

頭を右に倒して、左手で右肩を、斜め前下方に引き寄せて、10秒間、キープします。

その次に、左手を右の太ももの上に置き、右手を左の肩におきます。

頭を左に倒して、右手で左肩を、斜め前下方に引き寄せて、10秒間、キープします。

これを左右交互に3回繰り返しておこなってください。

母の日は、花屋さんにとっては、彼岸やお盆と並んで、重要なイベントだそうです。

そういったお花屋さん特有の繁忙期に、肩甲骨周辺の痛みで、作業が滞るのを防ぐためにも、今回、紹介させていただいたことが、お花屋にお勤めのみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも花屋での作業で肩甲骨周辺の痛みのお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、肩の痛みへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

ひざや股関節に症状をお持ちのシニアの方から、

「何もしてないのになんで肩がこんなにこるんですか?」

という質問をよくお受けします。

下半身の症状に加えて、肩こりまで感じることで、気持ちが落ち込むともお聞きします。

そこで今回は、ひざや股関節に症状をお持ちのシニアの方が、肩こりを感じやすくなる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、肩こりに悩まされることがなく、ひざや股関節の回復に集中できます。

ひざや股関節の症状をお持ちのシニアの方が、肩こりも感じることへの関連について、以下で紹介させていただきます。

頭から足の先まで、体のシステムは一つにつながっています。

ですので、体の一部に問題がある場合は、他の部位で代わりの働きを強いることがあります。

例えば、ひざや股関節の痛みがあると、歩行や立ち上がりなどの動作の制限が生じます。

そうすると、ひざや股関節の動きをカバーするために、腕で体を支えたり持ち上げたりすることで、肩に負担がかかります。

その結果、肩がこることが発生しやすくなります。

ひざや股関節の症状がある場合、姿勢が崩れやすくなります。

例えば、歩行する際に、ひざや股関節の痛みを軽減するために、健康な部位へ重心を移します。

それによって、下半身の姿勢のゆがみが発生し、それを肩の位置を変化させることで補正して、バランスをとります。

そのため、肩に余分な負荷がかかり、肩こりが生じる可能性があります。

ひざや股関節の症状により、立つ、歩くなどといった日常の活動が制限されがちです。

例えば、ひざや股関節の痛みから、座って活動しない時間が長くなります。

そうすると、肩を動かす量も減ることで筋肉が硬くなり、肩こりが生じる可能性が高まります。

ひざや股関節に症状に伴う肩こりを解消するためには、肩だけではなく、背中や腰の柔軟性が必要です。

というのも、ひざや股関節の症状から、体の動きが制限されたときに、肩だけでカバーするのではなく、肩とともに背中や腰も連動して動くことで、肩への負担を軽減できるからです。

そのための体操を以下で紹介させていただきます。

イスに浅く腰掛けて、背筋を伸ばしてください。

⬇︎

左右の手のひらを合わせて指を組んでください。

⬇︎

指を組んだまま胸の前に上げて、肘を伸ばし、前方に突き出して、肩甲骨を外に広げ、10秒間、キープしてください。

⬇︎

腕をゆっくりと頭の上に上げて、腕を天井側に伸ばして、10秒間、キープしてください。

⬇︎

頭の上にあげた腕を、ゆっくりと下ろして、手のひらを頭の上に置いてください。

⬇︎

頭の上にのせた手のひらを、頭の後ろに回してあててください。

⬇︎

手のひらを頭の後ろにあてたまま、肘を外方に開いて、胸を突き出すように広げ、10秒間、キープしてください。

⬇︎

頭の後ろに手をあてたまま、肩の力を抜いてください。

⬇︎

指を組んだっまま、 ゆっくりと頭の上にあげて伸ばし、10秒間、キープしてください。

⬇︎

指を踏んだまま、ゆっくりと両手を胸の前に下ろして、前方に伸ばし、肩甲骨を外方に広げて、10秒間、キープしてください。

⬇︎

伸ばした腕を下ろして、元の姿勢に戻してください。

これを、3回、繰り返しておこなってください。

シニアの方が、ひざや股関節に症状があると、だんだんと体のバランスが崩れたり、活動量が低下することで、2次的に肩へ影響がおよびます。

そういった肩こりを少しでも軽減して、ひざや股関節の症状の回復に集中するために、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも下半身の症状に伴って発生する肩こりのお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、肩こりへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

車を運転されるのがお好きな方は、よくミッション車を自家用車として選択される方が多いです。

その理由をお聞きすると、車を自分で操作しているという実感がより強く感じるからだとおっしゃられます。

そんな車好きにはたまらないミッション車ですが、ミッション車を運転するたびに、左肩の後面の痛むと、40歳代の男性の方が、当院に来院されました。

お話をお聞きすると、クラッチ操作で、レバーをセカンドに入れようとするたびに、左肩の関節の後面に痛みが走ると。助手席に座っている奥様からも、左肩がケイレンしていると指摘されたそうです。

奥さんが賛同してくれたので、念願のミッション車を買ったのに、左肩の後面の痛みで、長時間、乗れなくて困っているとのことでした。

そこで今回は、ミッション車のクラッチ操作で、レバーをセカンドに入れる際の左肩関節への影響と左肩の痛みに対しての対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、左肩の痛みに悩まされることはなくミッション車を運転できます。

ミッション車を運転中に、セカンドへのシフトチェンジをするために、レバーを操作することで、左肩関節への影響を以下で紹介していきます。

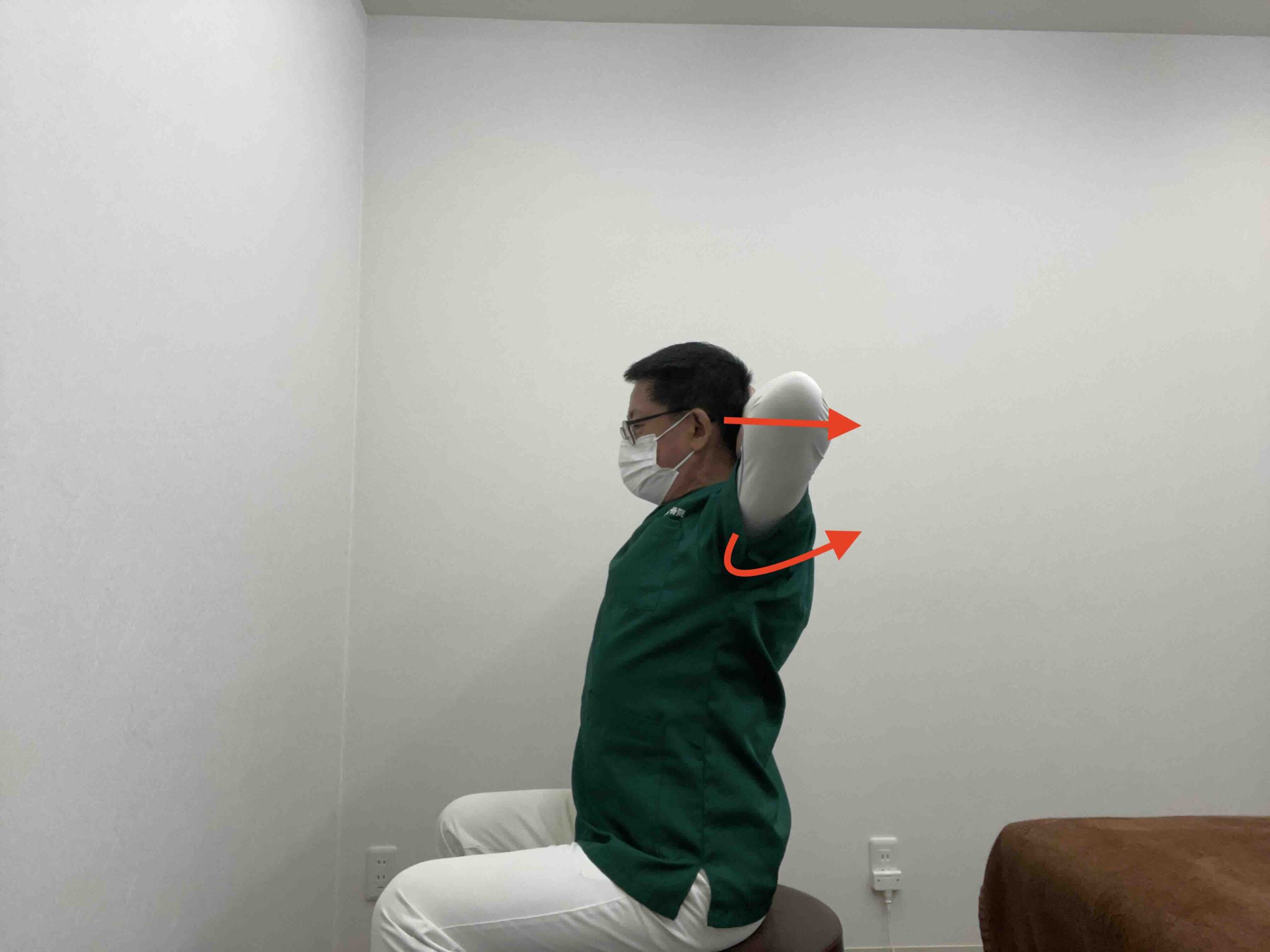

肩関節の動きを検査する際に、3つのポジションでおこなわれます。

その中でも、セカンドポジションと言われる動作は、ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作に近いものです。

ミッション車のセカンドに入れる動作は、セカンドポジションの内旋動作です。

この動作で肩関節が動かせる角度は、70度です。

セカンドに入れるためにレバーを引いた際に、70度以上、もしくはご自身のセカンドポジションの内旋ができる角度以上に曲げると、肩関節に関節技が極まった状態となり、痛みが発生します。

また、セカンドポジションの内旋することは、肩関節の後面に負荷をかけます。

つまり、セカンドに入れるためにレバーを引くために、過度のセカンドポジションの内旋の動作をすることで、肩関節の後面に痛みが発生します。

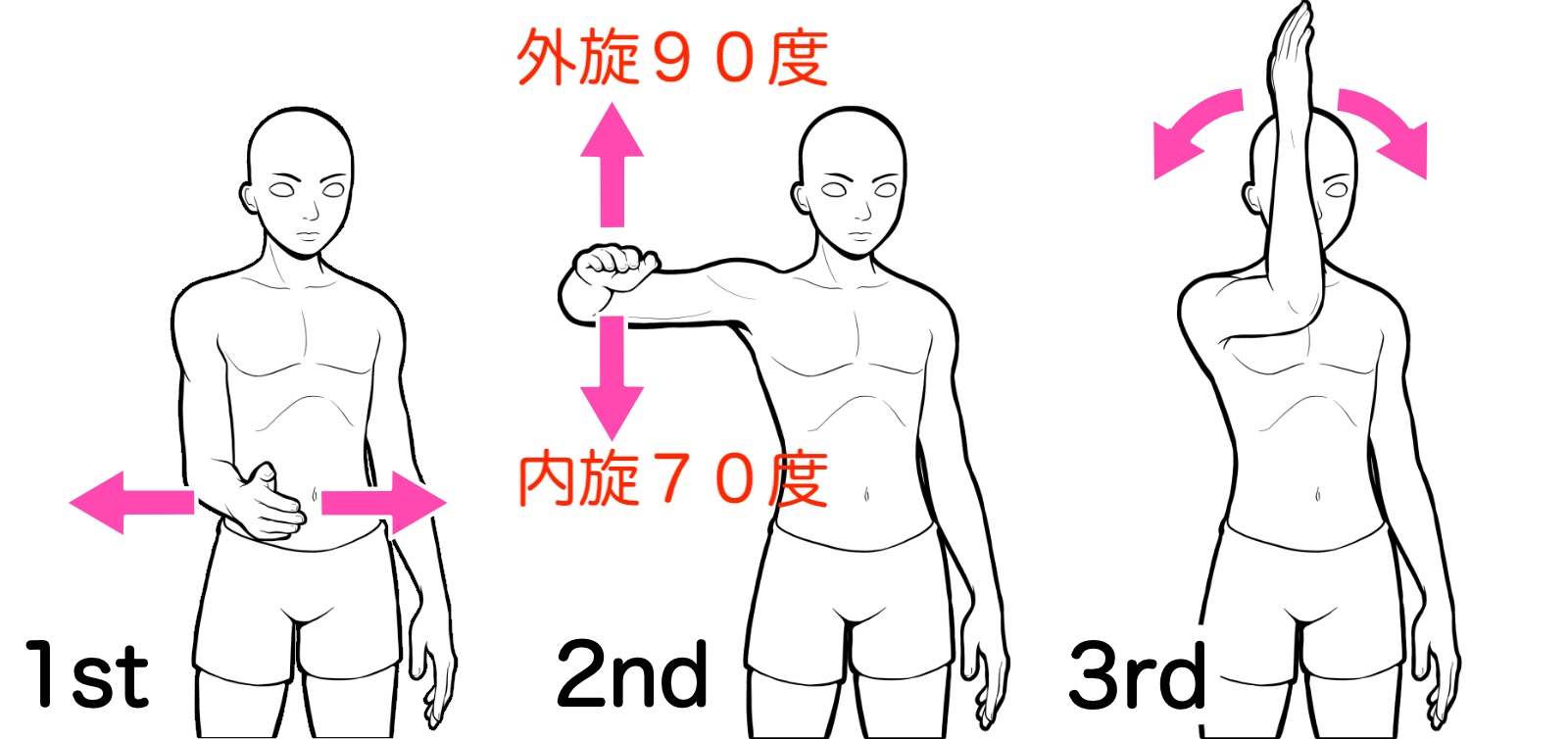

肩関節は、腕を自由に動かすために、緩い関節です。

その緩い肩関節がさらに緩くなるポジションが、腕が外に55度、前に30度、曲げたポジションです。

これもつまり、ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作に近いものです。

肩が緩んで安定しない状態で、セカンドにシフトチェンジするために動作を繰り返すことで、肩関節周辺の組織を痛めてしまいます。

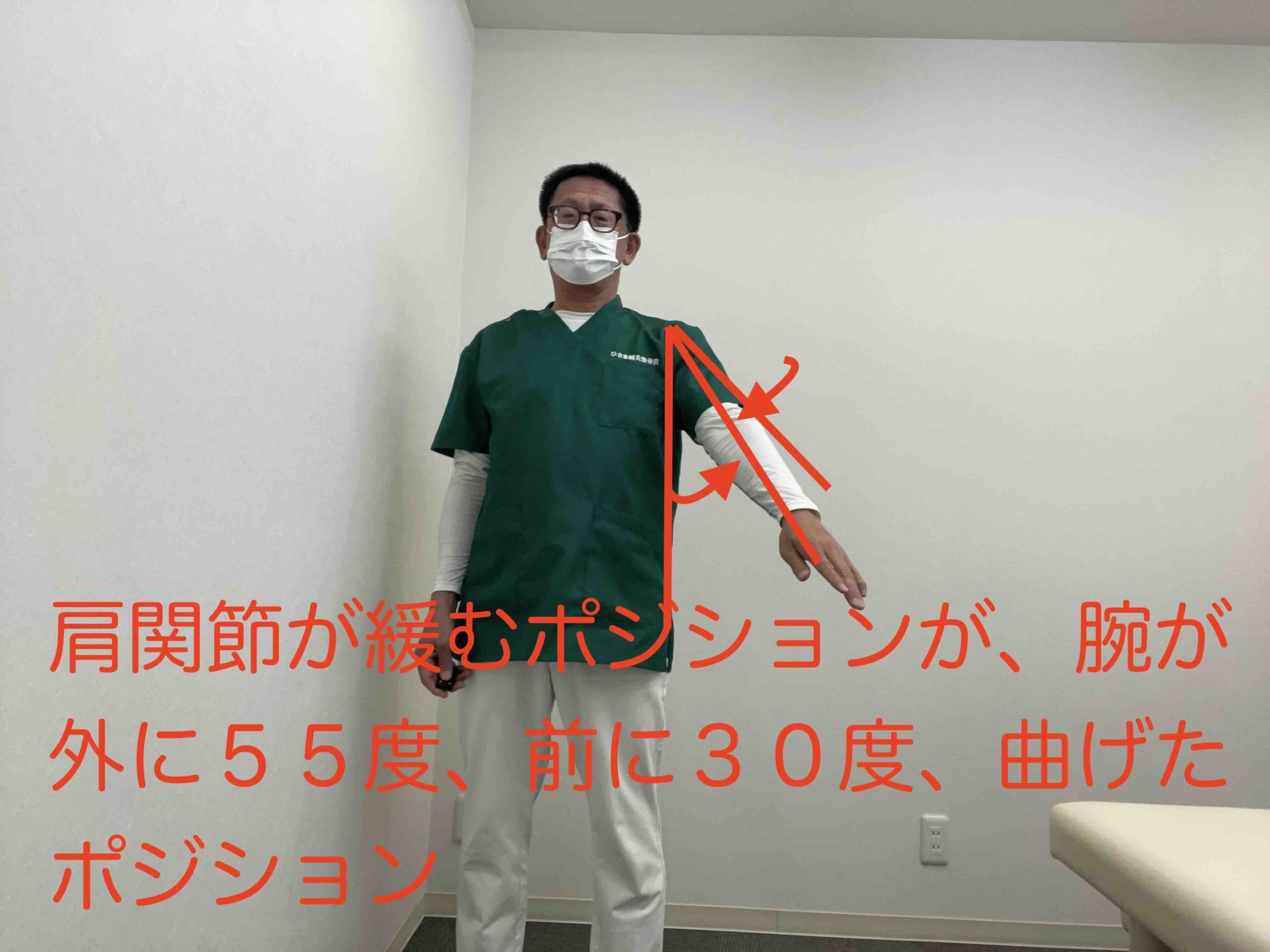

人間の片腕の重さは、3〜6キログラムもあります。そんな重さのある腕を動かす際に、腕のポジションによって、肩関節への負荷が変わってきます。

例えば、ダンベルをもって上下させる際に、脇を開けておこなうのと脇を閉めておこなうのでは、脇を開けておこなう方がダンベルが重たく感じます。

これは、脇を開けておこなうと、肩関節が運動軸になり負荷がかかるためです。

脇を閉めた場合は、肘関節が運動軸となり、肩関節への負荷が軽減されます。

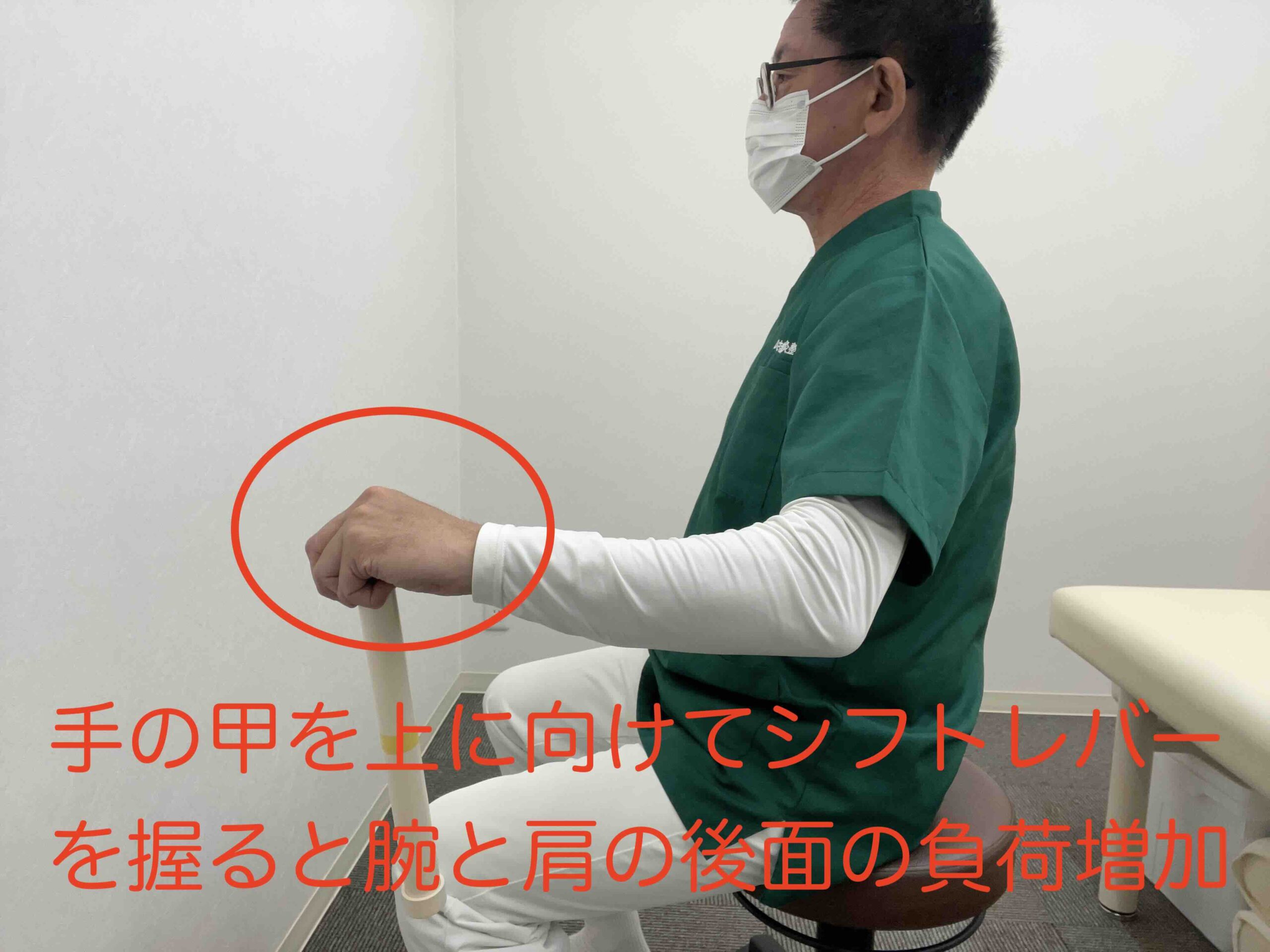

ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作は、脇が開いた状態でおこないがちです。

つまり、そのような動作が、腕の重みを肩関節に集中させて負荷がかかり、支えきれなくなり痛みが発生しやすくなります。

ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作は、肘を曲げておこないます。

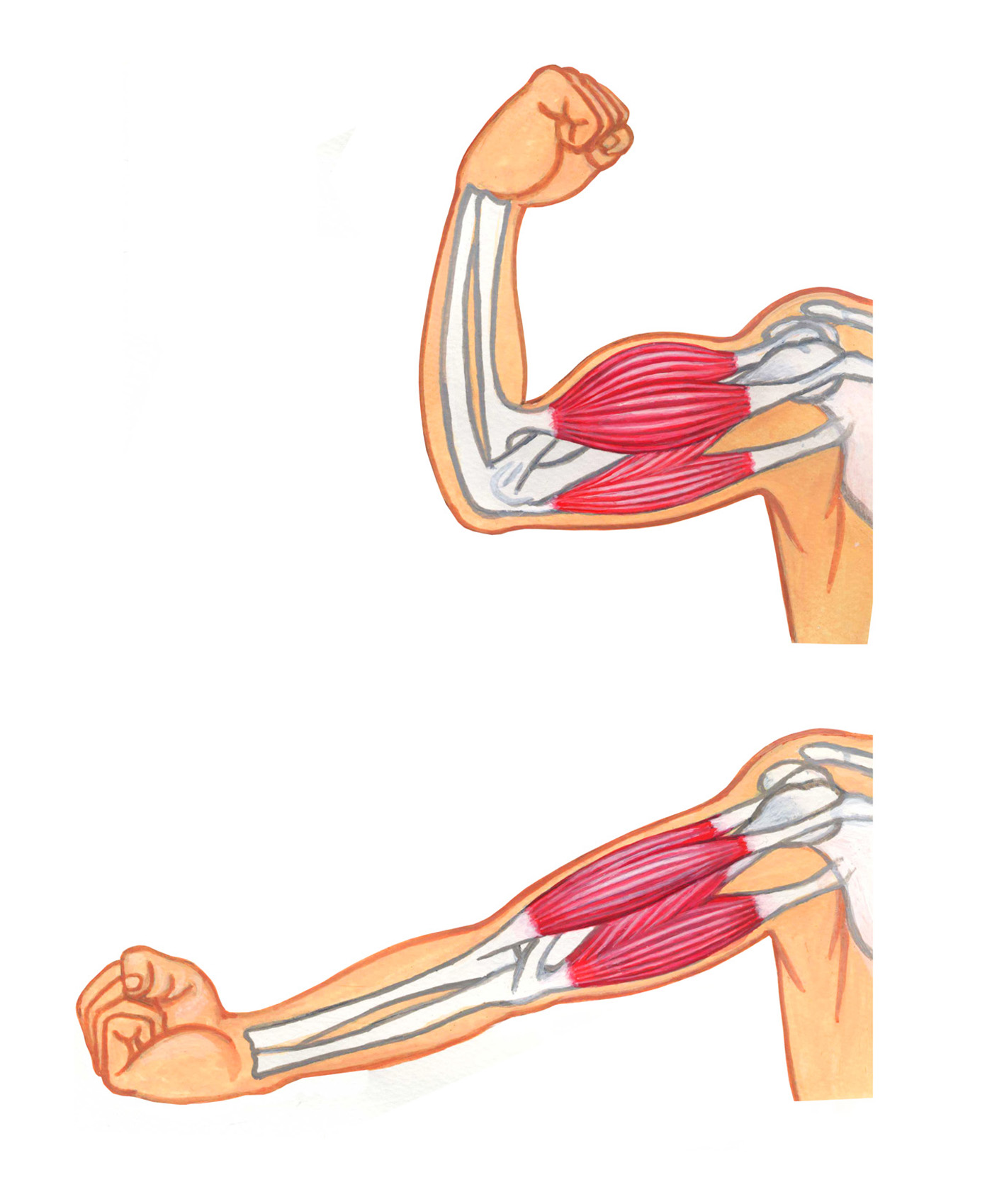

肘を曲げた状態をキープするには、腕の前面と後面の筋肉が、引っ張り合って、釣り合いが取れます。

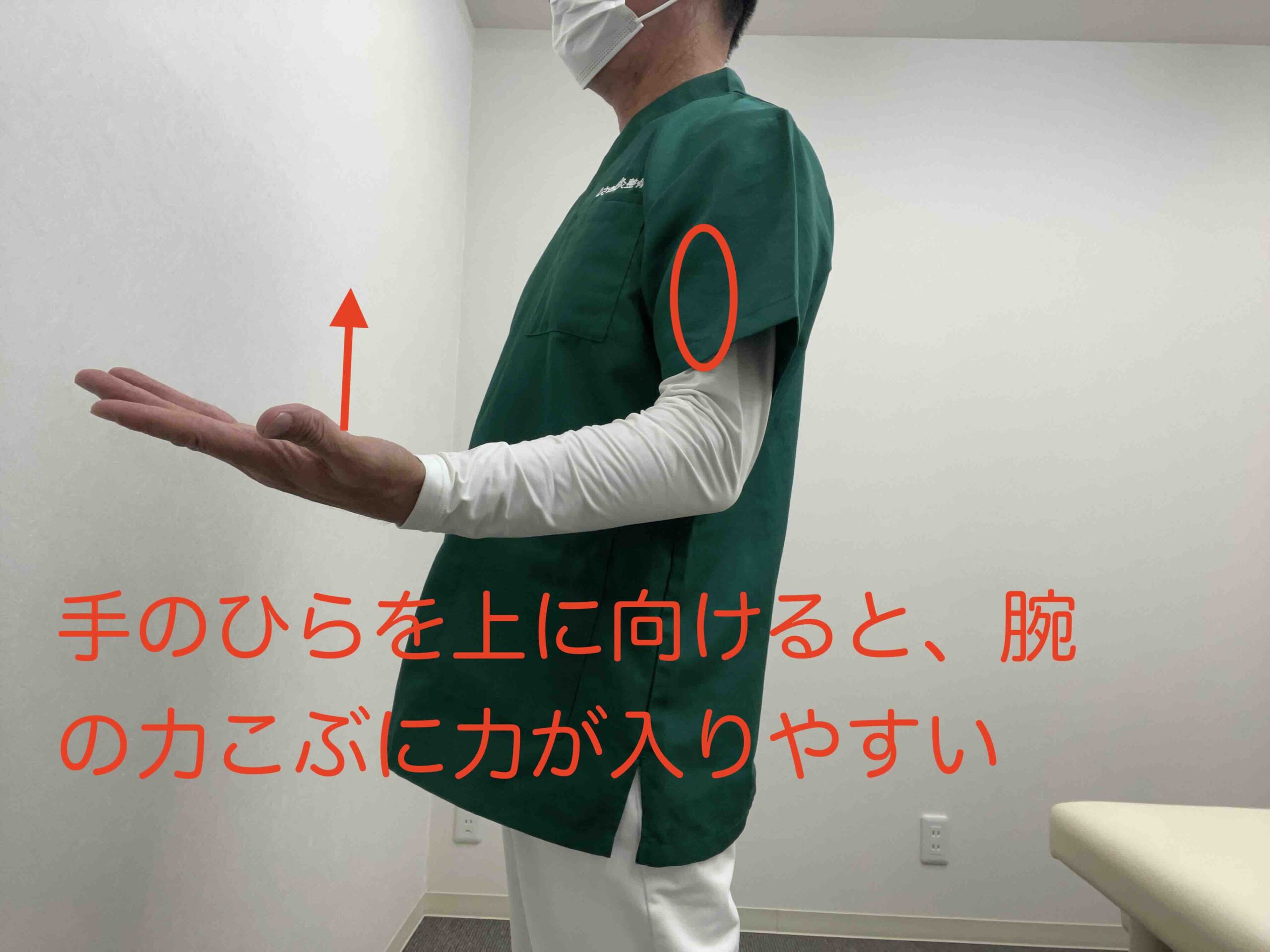

腕の前面の筋肉は、手のひらが天井側に向いているときは、非常に強い力を発揮します。

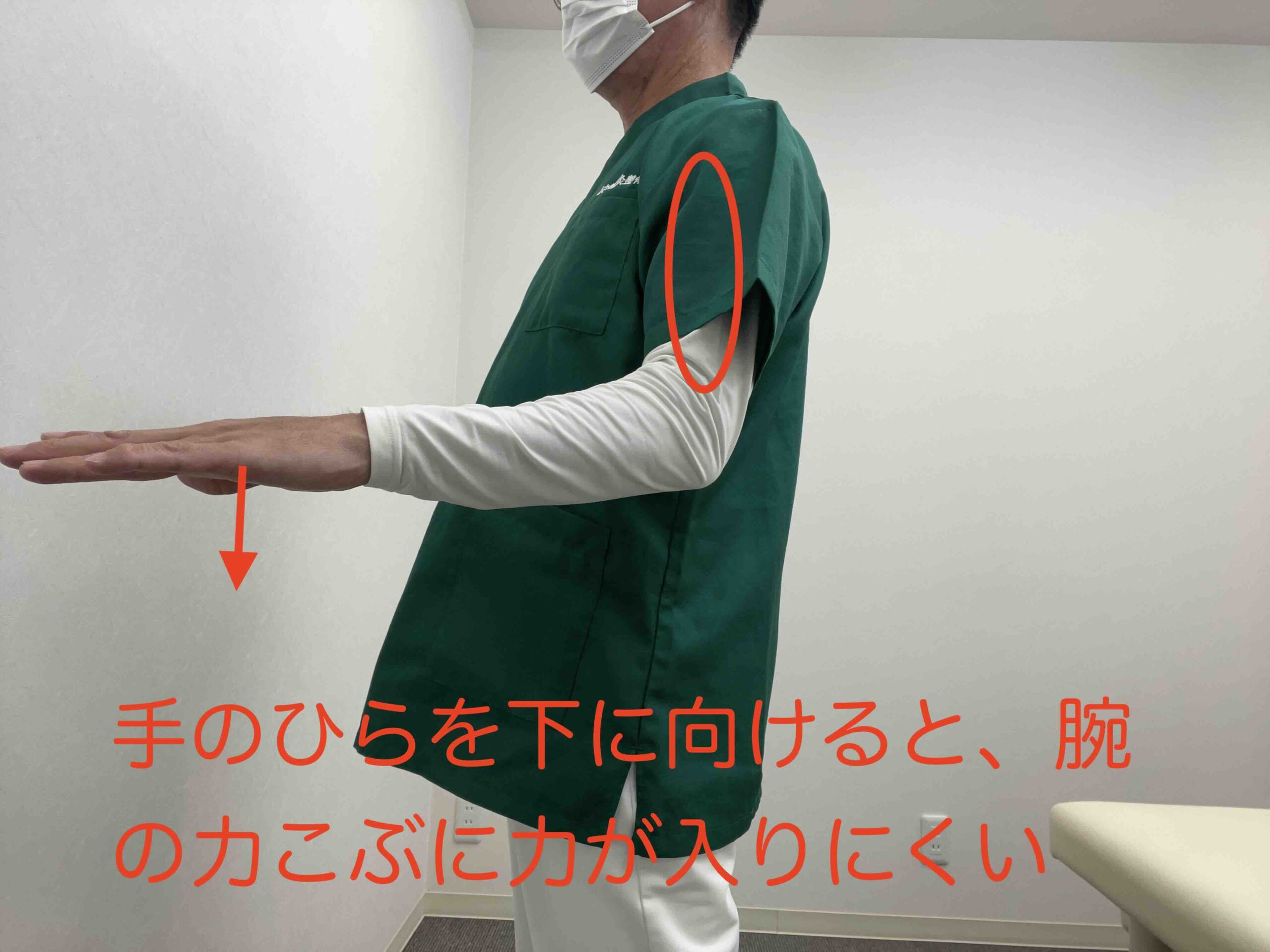

しかし、手のひらが床方向に向いているときは、腕の前面の筋肉はの力は減弱します。

手のひらを上に向けた状態で、力こぶに力を入れて、それを触ってみてください。

その後に、手のひらを床側に向けて、力こぶに力を入れて、それを触ってみてください。

そうすると、明らかに、手のひらが床に向けた状態の方が、上腕の前面の筋肉に力が入りにくいのがわかるかと思います。

ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作は、この上腕に力が入りにくい手のひらを下に向けた状態でおこなわれやすいです。

そのため、上腕の前面と後面の筋肉の引っ張り合いのバランスが崩れて、上腕の後面の筋肉が過度に働きすぎて、肩関節の後面に影響して痛みが発生しやすくなります。

ミッション車でセカンドへギアをシフトチェンジする際に、左肩に痛みが発生することを予防する方法を以下で紹介していきます。

シフトを握る腕のポジション

セカンドへのシフトレバーを動かすときに、左肩の後面に負荷をかけないためには、

・肘を脇から離さない

・レバーを握る手を床方面に向けない

・ご自身の肩のセカンドポジションの内旋の角度に無理のない位置に車のシートを調整することを意識してレバーを操作してください。

長距離のトラックやレースの車は、長いシフトレバーにカスタマイズされているのがよくみられます。

これは、シフトチェンジのときに、シフトレバーに伸ばす腕の距離を縮めることで、動作を最小限にして、腕や肩が疲れにくくなる効果があるためです。

また。てこの原理で、シフトレバーの操作が軽くできるというメリットもあります。

車部品販売店や車を買ったお店で、シフトレバーのカスタマイズについてご相談されることをおすすめします。

ミッション車のセカンドへのシフトレバーを動かす際には、どうしても左肩後面に負荷がかかってしまいます。それに対応するためには、左肩後面の筋肉の柔軟性が必要になります。

そのためのストレッチの方法を以下で紹介していきます。

右手で左ひじを、左前腕の下から持ちます。

左ひじを持った右手で、肩の高さまで腕を持ち上げて、右の外方へ伸ばします。

その状態で10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

左腕を肘を軽く曲げた状態で、右手でしたから左ひじを持ちます。

左ひじを持った右手で腕を持ち上げて、右斜め上方に伸ばします。

その状態で10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

手を後ろに回し、右手で左のひじをつかみます。

左ひじをつかんだ右手で、右方向に伸ばします。

その状態で10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

ミッション車でシフトチェンジをしながらのドライブは、かっこいいですし楽しいです。

一方で、オートマ車に比べて、操作が多くなり、体に負荷がかかりやすくもなります。

その一つとして、セカンドにシフトチェンジするためのレバー操作で、左肩の痛みが発生することもあります。

それを予防するためにも、左肩に負荷がかからないポジションや工夫、左肩のケアの方法を紹介させていただきました。

そのことがみなさまのお役に立てれば幸いです。それでもセカンドへのレバー操作で左肩に痛みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、車の運転で起こる体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広