- Blog記事一覧 -座り方 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

座り方 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

40歳代のデスクワークをされておられる女性の方々から、

「疲労がたまりやすい」

「疲労が回復しない」

といったお悩みをよくお聞きします。

そういった方々のお体を検査させていただくと、ほとんどの方がろっ骨の動きが悪い、つまり、

「呼吸が浅い」

状態となっており、体に十分な酸素を取り込めていないことが見受けられます。

お仕事で疲れた体を回復させるためのエネルギーを作る材料として、酸素は必要不可欠なものです。

その酸素を十分に取り込めない体の状態が、40歳代のデスクワークをされておられる女性の方々に、疲労の蓄積や回復の遅れを引き起こしています。

そこで今回は、デスクワークによって呼吸が浅くなる体の状態を引き起こす理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、呼吸を改善し、疲労をすばやく回復できる体を作れます。

呼吸する方法として、「胸式呼吸」「腹式呼吸」の二つがあります。

それぞれのメカニズムを以下で紹介させていただきます。腹式呼吸と胸式呼吸は、呼吸の方法を示す言葉です。

腹式呼吸は、横隔膜の上下の運動を活用して、肺の全容量の60〜70%の空気を取り込むことができる深い呼吸法です。

日常の安静にした生活においては腹式呼吸が主体です。

胸式呼吸は、胸の上部の前後の運動を活用して、肺の全容量の約30〜40%の空気を取り込む浅い呼吸法です。

通常は、激しい運動したりストレスがかかったりすることで、体に急なエネルギーが必要な場合に使用されます。

デスクワーク中は、前のめりの姿勢でイスに座りっぱなしの状態が多いと思われます。

このデスクワークでの姿勢を、長時間、続けることで腹式呼吸と胸式呼吸のメカニズムに大きな影響が出ます。

以下でその影響を紹介していきます。

イスに座って前かがみの姿勢では、おなかが圧迫され、横隔膜の動きが制限されます。

その結果、腹式呼吸による深い呼吸が困難になります。

前かがみの姿勢で座っていると、胸が縮む状態となり、胸部の広がりが制限されます。

その結果、胸式呼吸による呼吸がより困難になります。

デスクワーク中の長時間の前かがみの姿勢は、その後も体にクセとして残り、日常生活での腹式呼吸でも胸式呼吸でも、スムーズな呼吸が難しくなる要因です。

これにより体が常に酸素が不足となり、疲労の回復が遅れ、疲れが蓄積しやすくなります。

簡単に自宅でできる、デスクワークによる姿勢のクセをとりながら呼吸をする方法を、以下で紹介させていただきます。

上向きに寝て、肘を曲げて、手のひらを天井側に向けて、腕を90度となる肩の高さまであげてください。

そのとき、背中の肩甲骨同士内側に寄せるように意識してください。

そうすることで、胸の筋肉が最も伸びる状態となり、その結果、胸の前後の動きの幅が広がり、胸式呼吸がしやすくなります。

それと同時に、足を45度、外に開いてください。

そうすることで、横隔膜から太ももの骨にかけてついている筋肉が最も伸ばされ、その結果、横隔膜も下に引っ張られて、腹式呼吸がしやすくなります。

その姿勢のままに、鼻で4秒かけてゆっくり息を吸ってから、口で6秒かけてゆっくり息をはいてください。

これを7回、繰り返してください。

この姿勢で呼吸を繰り返すことで、デスクワークによる姿勢のクセの矯正と、深い呼吸ができることによる体の回復を同時におこなえます。

寝る前でも結構ですので、リラックスして、おこなってください。

長時間、デスクワークをすることで、前のめりの姿勢になることは避けられないことかと思われます。

ですので、日頃からの姿勢のメンテナンスと酸素の取り込みが必要です。

そうすることで、デスクワークによる疲労感が軽減できます。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでもデスクワークによる疲労感が解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、デスクワークによる体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

当院の腰痛を訴える40歳代のデスクワークをされている女性の方々に、仕事中、いつ腰痛を感じるのかをお聞きしていると、

「イスから立ち上がるときに腰が伸びすに痛い思いをする」

と言われる方が少なくありません。

立ち上がっても腰が痛くてスムーズに移動できなくて困ったり、立ち上がってギクっとした痛みで腰が抜けるんではないかと不安になるなど仕事に支障がでてしまうそうです。

そこで今回は、長時間、デスクワークで座っていることで、イスから立ち上がる際に腰に痛みが発生する理由と職場でできる改善法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、デクワーク中に立ち上がったときに起きる腰の痛みを解消できます。

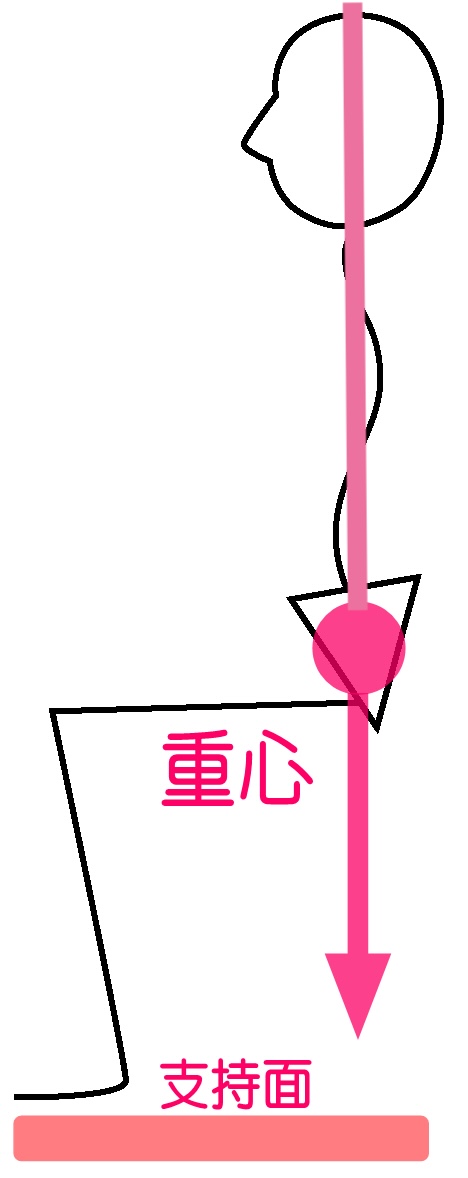

イスに座っているときの体を支える面は、お尻から足の裏まであり、重心もその真ん中に位置し、座っている姿勢を安定させます。

しかし、立ち上がる瞬間から、体を支える面は、足の裏の幅だけとなり、イスに座っているときに比べて急激に狭くなります。

そうすると、イスから立ち上がる体を安定させるためには、重心を足の裏の幅内の中心に移動させる必要があります。

イスから立ち上がる重心の移動は、

「体を前に倒す」

「体を上に持ち上げる」

の二つの動作が要求されます。

この2つの動作が一つでもできないと、立ち上がることはできません。

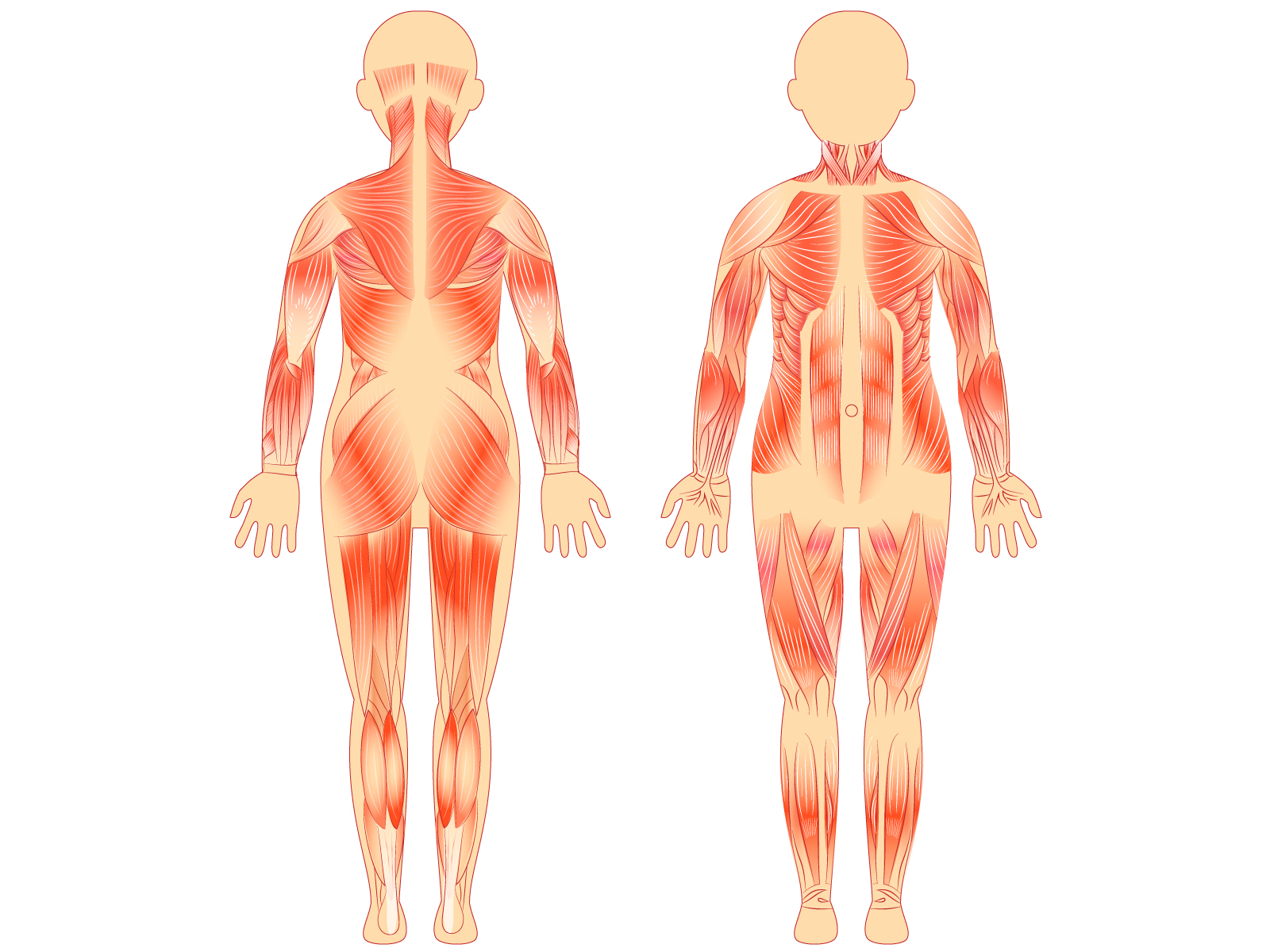

イスから立ち上がるこの二つの動作の主力となる関節は、

「股関節」

「ひざ関節」

で、主力となる筋肉は、

「腰の背骨から足のももの前の部分までつながっている筋肉」

「お尻の筋肉」

「太ももの前面の筋肉」

「太ももの後面の筋肉」

が働くことでおこなわれます。

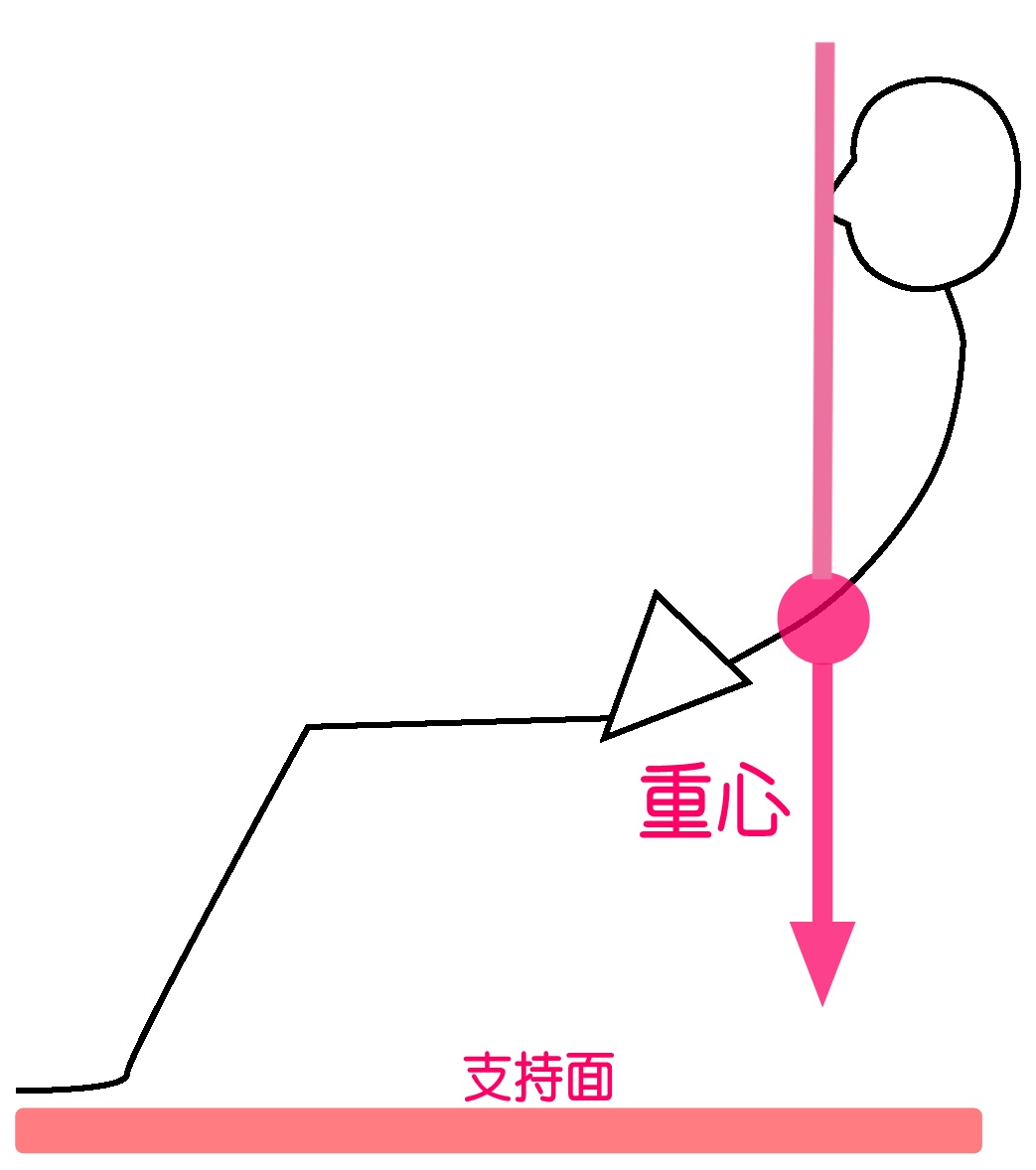

長時間、デスクワークの作業で、イスに座っていることで姿勢が崩れて、「仙骨座り」の状態になる方が多いです。

一般的に、正しいとされるイスの座り方は、背筋を伸ばし、骨盤を立てた状態で座ることを指します。

この座り方では、座るときにイスに接する骨盤の下のとがった骨である「坐骨(ざこつ)」がイスの座面に均等に接触し、体重が均等に分散さます。

また、正常な座り方の場合の腰の骨は、腰の骨の並びが、無理のない前に反った状態前が保たれ、腰にかかる圧力が均等になります。

そして、腰周辺の筋肉は、均等に働いて、イスに座っている姿勢を維持します。

それに対して、「仙骨座り」は、骨盤が後ろに倒れて、骨盤の後面の中央の三角形の骨である「仙骨」がイスの座面に直接接触することで、仙骨に過剰な圧力がかかり、不安定な座り方となる。

また、 腰の骨の並びが、後方に反るような状態で丸まります。また、腰を支える筋肉は、過度に引き伸ばされてり緩んだりと、バランスを崩しやすくなります。

イスから立ち上がるメカニズムは、骨盤を前に倒して、腰の骨を前にそらすことで、腰周辺の筋肉がバランスが整った状態で機能して、スムーズに立ち上がれます。

これに対して、仙骨座りは、骨盤の後に倒れて、腰の骨が後ろに丸まる姿勢のため、立ち上がり姿勢とは反対方向に骨が位置します。

そのため、イスから立ち上がる際に、適切な骨盤と腰の骨の位置関係が保てず、それに伴って腰周辺の筋肉がバランスが取れた活動が妨げられます。

その結果、立ち上がり中に、腰を無理に動かすこととなり、腰に痛みが引き起こされます。

実際のところ、腰周辺の同じ筋肉を持続的に緊張させてイスに正しい姿勢で座り続けることはできません。

ですので、仕事中の隙間時間やイスから立ち上がる前に、骨盤や腰の骨、腰周辺の筋肉に刺激を入れることで、体が整い、立ち上がりがスムーズになります。

また、その体操後に、イスからの立ち上がり方を工夫することで、腰への負荷を軽減できます。

仕事中でもできる、腰への刺激を入れる体操とイスからの立ち上がり方について、以下で紹介させていただきます。

イスに深く腰かけ、手を腰に当てて、背筋を伸ばして肩の力をぬき、足の裏を床にしっかりとつけてください。

3秒かけて、おなかを軽く突き出すように、骨盤を前に傾けて、腰を反らせるように動かしてください。

3秒かけて、おなかを引っ込めるように、 骨盤を後ろに傾けて、背中を丸めるようにして、腰を動かしてください。

この二つの動きをリズミカルに、10回、繰り返してください。

イスに深く腰かけ、背筋を伸ばして肩の力をぬき、足の裏を床にしっかりとつけた状態で、両手を頭の後ろで組んでください。

その姿勢のまま、肘を外側に開き、肩甲骨を引き寄せるように意識して胸を張り、10秒間、キープします。

これを、3回、繰り返しておこなってください。

イスに深く腰かけ、背筋を伸ばして肩の力をぬき、足の裏を床にしっかりとつけてください。

片方の足の裏を床にしっかりとつけたまま、もう一方の足の太ももの裏に両手をまわして、足を軽く持ち上げます。

その姿勢で、ひざを軸にしてふくらはぎを前後にぶらぶらと、10秒間、動かしてください。

それが終わったら、そのままの状態で、足首を上下に、10秒間、動かしてください。

反対の足も同様におこなってください。

これを左右の足を交互に、3回、繰り返しておこなってください。

イスに浅く腰かけて、片方の足を前に伸ばし、つま先を上に向け、もう一方の足はひざを曲げた状態で、足の裏を床にしっかりつけてください。

背筋を伸ばしたまま、腰から前に体を倒してください。

太ももの裏が軽く伸びていることを感じたら、この姿勢を、10秒間、キープしてください。

反対の足も同じようにおこなってください。

これを左右の足を交互に、3回、繰り返しておこなってください。

イスから立ち上がる際には、「体を前に倒す」「体を上に持ち上げる」の二つの動作が要求されます。

長時間、イスに座って作業をすることで、腰周辺の組織が崩れて状態で、この2つの動作を同時におこなうと、腰に強い負荷がかかり、対応できず、腰に痛みが発生します。

ですので、この2つの動作を、1つづつおこなうことで、腰への負荷が軽減され、スムーズにイスから立ち上がれます。

そのための方法ですが、

①腰を反らすように背筋を伸ばして座る

②手をひざの上に置いて、背筋を伸ばしたまま、お尻を持ち上げて、体を前に倒す。

この際に、股関節は固定して、ひざを軸に、体を前に倒してください。

また、体を前に倒しときには、ひざにあてた手を、床方向に押し付けるようにして体を支えてください。

③おへそがひざの上あたまで移動したら、どのまま体を上方向に持ち上げてください

以上のように、何気なく立ち上がるのではなく、イスから立ち上がり動作を2分割することで、イスからの立ち上がりで起こる腰痛を防げます。

デスクワークの方の勤務時間は平均7〜8時間で、その勤務時間中の約70〜80パーセントもの時間は、座って仕事をしていると報告されています。

それだけ長い時間、イスに座っての作業をしていると、腰に負担をかけてしまうのは避けられないかもしれません。

その腰への負担による不調を少しでも軽減するために、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも、40歳代のデスクワークをされておられる女性の方が、仕事中に立ち上がる際の腰痛が解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、デスクワークによる体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

初夏に入り、植物がみずみずしく茂りだし、気持ちがよい季節になってきました。

それと同時に、自宅の周辺や庭に雑草も、勢いよくのびだす時期でもあります。

この時期から、雑草の繁殖力が強くなり、瞬く間に手がつけられない状態になるので、こまめに草抜きをしておく必要があります。

そのために、草抜きを頑張られる方が多くなるのですが、体にとても負荷がかかる作業のため、体に不調を訴えられる方が増えます。

特に、長時間、草抜きを、

「しゃがみ姿勢」

でおこなうと、草抜きを終えて立ちあがろうすると、ビキっと股関節に痛みが鳴るように走るといった経験をされる方が少なくありません。

そこで今回は、しゃがみ姿勢で草抜き後、立ちあがろうとした際、股関節に痛みが走る理由とその予防法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、これから続く草抜きシーズン中に、股関節の痛みで不安をを覚えるとを解消できます。

長時間、草抜きをするために、しゃがみ姿勢を続けた結果、立ち上がる際、股関節に鋭い痛みが生じる理由を以下で紹介させていただきます。

しゃがみ姿勢は、股関節は曲げることができる角度の限界の姿勢であり、股関節の表面にあり、クッション役割をする軟骨の一番薄い部分に圧力がかかりやすい姿勢でもあります。

また、しゃがみ姿勢は、体重の3〜8倍の圧力が股関節にかかるとされています。

つまり、しゃがみ姿勢をすることは、股関節を形成している骨に最も負荷をかけている状態です。

その状態を草抜きのために、長時間、続けることで、股関節に炎症が起こりやすくなります。

股関節を曲げて、しゃがみ姿勢と維持するためには、背骨と骨盤と太ももをつなぐ大きな筋肉が収縮する必要があります。

長時間、草抜きのための、この大きな筋肉を収縮させ続けることで、短く固まり、股関節を伸ばしにくくなります。

以上のように、しゃがみ姿勢は、股関節を形成している骨とその周辺の筋肉に負荷がかかる姿勢です。

しゃがみ姿勢から立ちあがろうとする際には、股関節に体重の10倍の圧力がかかるとされます。

それだけの負荷を、長時間、草抜きをすることで機能が低下している股関節を形成している骨や周辺の筋肉が対応できず、立ち上がる際に痛みが発生しやすくなるのです。

長時間、草抜きをした後に立ちあがろうとしたら、股関節に痛みが発生するのを防ぐには、以下のようなことをおすすめします。

ちょっとだけ草抜きをしようと始めると、あっという間に1、2時間やってしまっていたという方が少なくありません。

股関節に一番負荷がかからない角度は、50度とされていますので、それに近い状態で草抜きをおこなうことで、股関節への負荷が軽減されます。

そのためには、ある程度高さのあるイスに座りながら、草抜きをおこなっていただくことをおすすめします。

ご自宅にある低いイスを使用したり、ホームセンターで買い求めてください。

草取りイスの販売サイトのリンクを貼っておきますので、参考にしていただければ幸いです。

姿勢や道具を使って、正しい姿勢でいても、長時間になると、体に負荷がかかっていくことは避けられません。

ですので、草抜きをするために座って15分たったら、いったん、立ち上がってください。

草抜きをする姿勢を、こまめに解除することで、股関節に集中的に負荷がかかるのを防止して、痛みが発生しにくくなります。

お尻は体の中でもとても重たい筋肉ですので、しゃがみ姿勢からまっすく立ち上がると、股関節に負荷がかかります。

まずは、手を地面について、四つんばいになって、お尻を上げます。

その後、ついた手をひざに当てて、ゆっくりと体を起こしてください。

この方法の立ち方が、最も股関節に負荷がかからない立ち方です。

草取りをする前、途中で休憩時間、終えた後にストレッチをすることで、股関節やその周辺の筋肉へのダメージを軽減できます。

足を前後に開いて、後ろの足に重心をのせてたってください。

このときに、バランスがとりにくいようでしたら、壁などに手をついて体を支えてください。

前に出した足に重心を移動しながら、前に出した足のひざを曲げてください。

後ろに引いた足の股関節の前面が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

これが終了したら、足を前後交代して、同じようにおこなってください。

これを交互に3回、繰り返しておこなってください。

足を肩幅ほどに左右に開いて、体を前に倒してひざに手を当ててください。

片方の足にひざを曲げながら重心を移動させて、反対側の足はひざを伸ばしながら足首を90度に曲げてください。

伸ばした足のひざの裏が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

これが終了したら、足を交代して、同じようにおこなってください。

これを交互に3回、繰り返しておこなってください。

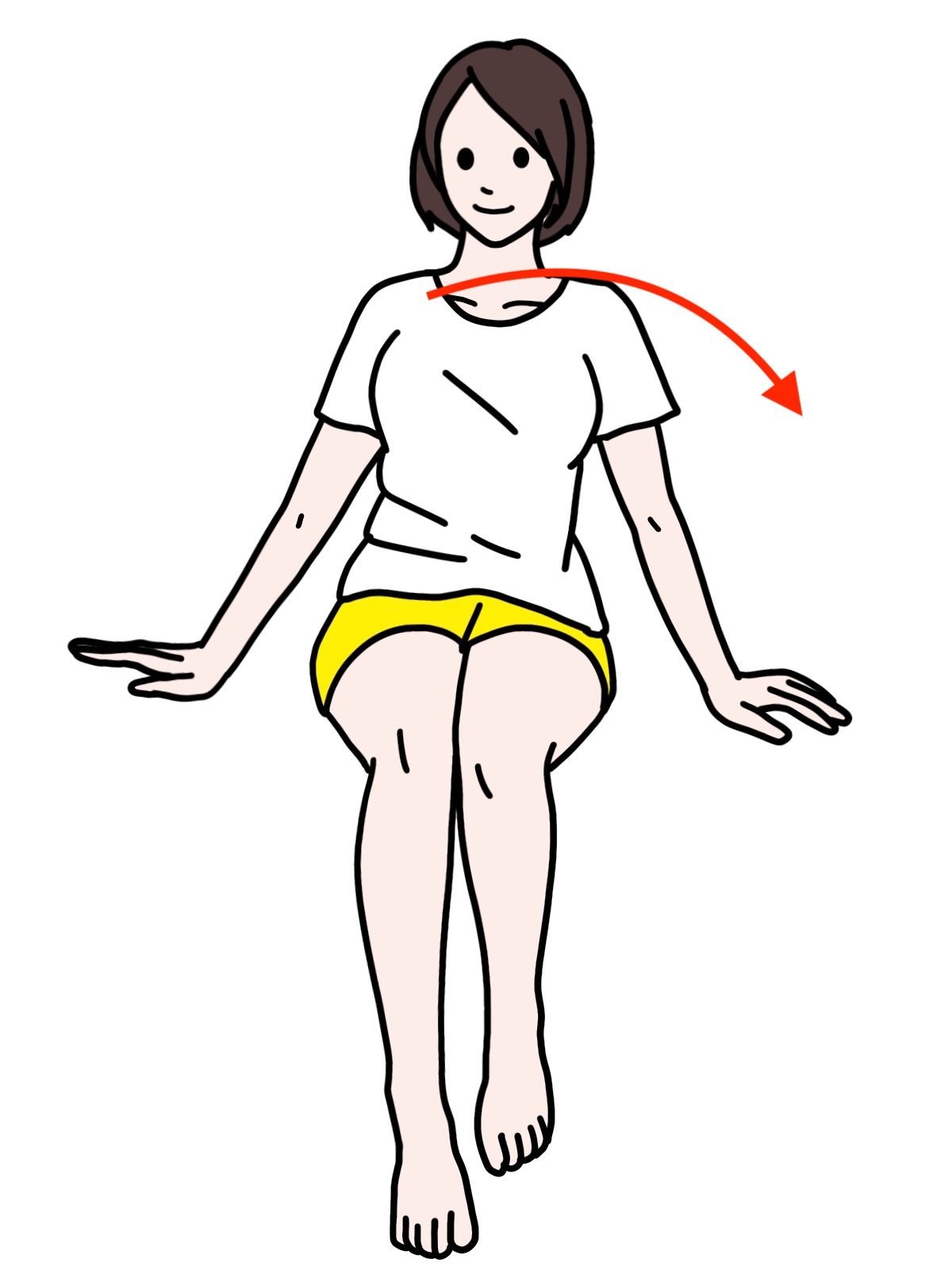

イスに座って、左の足を右の太ももの上に乗せてます。

そのまま、右肘を左のひざの内側に当て、左手はイスの端を持って体を支えます。

組んだ足を左側に倒すと同時に、上半身を右にねじり、右のお尻が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

これが終了したら、足を交代して、同じようにおこなってください。

これを交互に3回、繰り返しておこなってください。

草抜きをすると、目に見えてきれいになるので、達成感がある反面、体への負荷がとても大きい作業です。

冬が来るまでは、続く作業でもありますので、それまでお体を痛めないためにも、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも長時間、草抜きをした後に立ちあがろうとしたら股関節に痛みが発生するお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、植物への作業で発生する体へ不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

先日、60歳代女性の方が、腰痛で来院されました。腰が痛くなったきっかけをお聞きすると、町内会の収支報告の会合で、2時間近く、パイプイスに座ったためだそうです。

会議中に腰が痛くなり始めたのですが、周囲に町内の方もいらっしゃったので、途中で立ち上がって腰を伸ばすわけもいかず座り続けたと。

家に帰ってからも腰の痛みが続いて、今に至っているとのことでした。

このように、どうしても座り続けるシチュエーションのため、腰が痛くなっても我慢される方が少なくありません。

そこで今回は、イスに座り続けることで腰が痛くなる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、座り続けざるえないことで腰が痛くなった後に、フォローする方法がわかり、腰痛を軽減できます。

立っているときより、イスに座っている方が、腰にとって楽だと思われがちです。

しかし、実は、腰痛を発症している要因の50パーセントは、イスに座っているときの姿勢によるものだと研究報告がされています。

それは、立っているときより、座っていている方が、腰にかかる圧力が、

“1.4倍”

も増加します。

さらに、姿勢が崩れて前屈みに座っていると、

“2.2倍”

にもなります。

座ることで腰にかかる圧力が増加することで、腰の組織に以下のような負荷がかかり、腰痛が引き起こされます。

長時間、座った姿勢を維持するためには、背骨や骨盤を支える筋肉が緊張し続けるため、疲労が蓄積します。

背骨を支える筋肉の疲労がたまると、筋肉が硬くなります。

その状態で、座り姿勢を維持しようと、筋肉を収縮させても対応できず、腰に痛みが発生します。

また、長時間の座位で、背骨や骨盤周辺の筋肉の柔軟性が低下すると、瞬発的な動きが低下して、立ち上がったり歩いたりといった動きに支障がでます。

長時間、座っていると、姿勢が崩れがちです。

座っている姿勢が、「仙骨座り」と呼ばれる腰が丸まり骨盤が後ろに倒れる姿勢で座っていると、腰の背骨のクッションの役割をする椎間板にかかる圧力が増加します。

この圧力が、長時間、続くと、椎間板が変形し、椎間板ヘルニアのリスクが高まります。

椎間板ヘルニアになると、腰の神経が圧迫されて、炎症が起こり、腰に痛みが発生しやすくなります。

背骨の腰の部分は、本来、前に弓形にたわんで、腰の関節が正常に合わさります。

長時間、座っていることで、腰が丸くなる姿勢になりがちです。

そうすると、背骨の腰の部分は、弓形にたわみが減少して、腰の関節面に不均衡な圧力がかかります。

この圧力が続くと、関節面がすれて炎症を引き起こし、腰痛の原因となる。

長時間、座り続けることで、腰の組織のバランスが崩れ、体にゆがみが生じ、痛みが発生します。

それを整えることで、腰痛が軽減できますので、そのための体操を以下で紹介させていただきます。

下向きで寝て、肘を曲げて、肩の下で立て、上半身の重みが腕にかかった状態で、体を反らしてください。

ゆっくりと呼吸をしながら、この姿勢を10秒間続けてください。

これを5回、繰り返してください。

イスに座り、足を肩幅より広く開いて、太ももの上に両手を置いてください。

足首をつかんで、ゆっくりと息をはきながら、足の間に体を前に倒してください。

この状態を、10秒間、キープしてください。これを5回、繰り返してください。

イスに座ることによる腰痛を予防するなら、こまめに立ち上げることが有効なのですが、町内や学校の会合の場では、そうもいかないことが多いと思われます。

そういったときは、腰痛をひきずらないためにも、自宅に帰ってから、腰へのケアをおこなうことをおすすめします。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも長時間、イスにすわらざるえないことで起こった腰の痛みのお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、腰痛への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

50歳代女性の方から、

「イスに座ってスマホを見ていると、いつも体が左の方に傾いてくるんです」

「座り直しても、また左にすぐ倒れてしまって」

「これって、背骨が曲がっているんですか?」

というご質問をお受けしました。

スマホの持ち方をお聞きすると、左手で持って操作していることが多いそうです。

今回、ご相談を受けた患者様のように、座って何気なくスマホを見たり操作をしていると、どうも姿勢が安定しないという方が少なくありません。

そこで今回は、イスに座って左手でスマホを持って見ていると体が左に傾いてくる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、姿勢を安定させてながら座ってスマホを見ることができます。

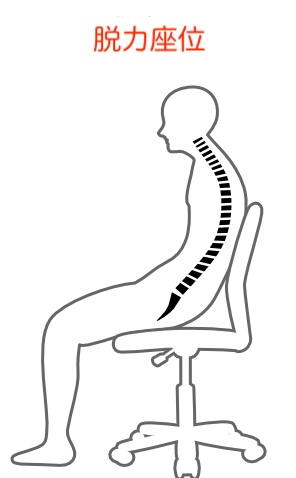

イスに座る姿勢は、大きく分けて、

「脱力座位」

リラックスしたときの座り方で、骨盤が大きく後ろに倒れて、腰が前に倒れ、背中が猫背の状態の座り方です。

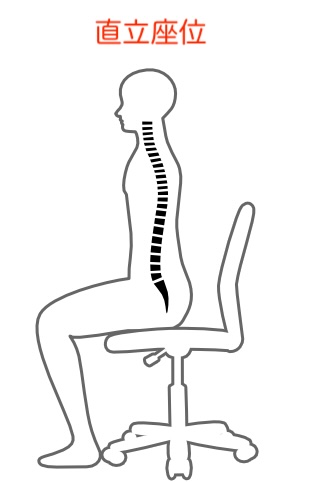

「直立座位」

直立座位とは、 骨盤が前に倒れ、腰が軽く反り、背筋が伸びて、体を緊張させた状態の座り方です。

の2つに分けられます。

スマホを見るときは、多くの方が「脱力座位」となりがちです。

直立座位では、「坐骨(ざこつ)」というお尻のとがった骨の部分がイスの座面にあてて座るので、頭から背中・腰への重心線が体の中心を通るため、安定した座り方ができます。

一方で、脱力座位は、「仙骨」という骨盤の後面の部分をイスの座面にあてて座るので、重心線が体の中心から外れ、非常に不安定な座り姿勢となる。

また、脱力座位で、姿勢を支える背骨・腰・骨盤周辺の筋肉の活動を計測したところ、直立座位に比べて、優位に低下していると報告されています。

つまり、スマホを見る姿勢となりやすい脱力座位では、座る姿勢をキープするための筋肉が使いずらい姿勢ということになる。

左手でスマホを持ってみることで、体の中心よりスマホは左側に位置します。

それによって、目の動きが左に向かい、それに伴って、頭や首が、背中や腰が左に回旋して重心が左側に傾いていきます。

脱力姿勢で座っている姿勢が安定しない上に、スマホを見るために左側に体を傾けることで、その体勢を支えきれず、左側に倒れやすくなります。

座っていると左側に倒れやすいのは、太ももと背中とお尻の筋肉の活動が低下しているためです。

ですので、それらの筋肉に刺激を入れることで、座っている姿勢が安定しやすくなります。

その方法を以下で紹介していきます。

背筋を伸ばしてイスに座ります。

片方の足のひざを伸ばして足を上げて、10秒間キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを左右の足で交互に、3回繰り返しておこなってください。

イスに座って両手を机の上に置きます。

その状態で胸を張りおなかを突き出すことを意識して、背筋を伸ばし、10秒間キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

背筋を伸ばしてイスに座って、両手を組んで机に腕を置きます。

背筋を伸ばしたまま、机の上で、両手を組んだ腕を前方に滑らして、お尻を後方に突き出し、お尻に力が入ったところで、10秒間キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

上記のように筋肉に刺激を与えて、体を整えても、スマホの持ち方で、再び体のバランスが崩れてしまいます。

ですので、スマホを見る際には、体の中心にスマホを持ってきて、左手だけでなく、両手でスマホを持って支えてください。

その際に、机に肘をついたり、太ももの上に枕を置いて肘をつくなどして、なるべくスマホをみる視線を下に落とさないようにすることをおすすめします。

そうすることで、脱力座位や体の左右バランスの崩れを防ぐことができます。

長い時間、座ってスマホを操作することで、今回、ご相談いただいたような体のゆがみが発生しやすくなります。

そのゆがみから、血流や呼吸に支障がでて、肩こりや腰痛、不眠や血圧の上昇など、体の不調へつながりやすくなります。

スマホが日常生活の必需品である現在において、座ってスマホを触ることで体の不調が発症するのを予防するためにも、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも、座って左手でスマホを触っていると左側に姿勢が傾くことが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、長時間、スマホを使用することで起きる体の不調への対策のブログを書いておりますので、そちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広