- Blog記事一覧 -ウォーキング | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

ウォーキング | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

山に登る目的は、健康のためや景色、達成感など人それぞれです。

その季節にしか咲いてない花や山野草を見るために、特に、春から初夏にかけて、登山される方が増えます。

普段は、それほど運動をされていない方が、草花を鑑賞するために山登りをした後、激しい筋肉痛を数日間、感じられることも少なくありません。

特に、お尻の筋肉が、立ったり、座ったり、歩くなどの動作で、痛みを感じると、日常生活にいろいろと支障がでてきます。

そこで今回は、慣れない山登りをした後にお尻の筋肉痛が発生する理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、登山後のお尻の筋肉痛の回復をはやめることができます。

山を登る際に、お尻の筋肉は、主に以下のような役割を果たします。

お尻の筋肉は、足を後方に引く動作を行います。

登山では前の足を高く持ち上げ、次の一歩を踏み出すために、反対側の足が後方に引いた状態で体を支える働きをお尻の筋肉が主要におこないます。

お尻の筋肉は、足と骨盤と上半身をつないで安定させる役割があります。

登山の際には、足元が不安定な地形を歩くため、体幹の安定性が求められ、お尻の筋肉がその安定性を提供します。

登山の下り坂では、お尻の木肉が特別な働きをします。

降りるときに足を前に出すと、体が自然に前に倒れそうになるのを防ぐために、お尻の筋肉が伸びながらブレーキをかけるように働いて、体重を支えながらゆっくり安全に降りることができます。

山に登ったる降ったりする際に、前章で述べたように、お尻の筋肉は重要な役割を果たし、同時に、非常な負荷がかかります。

それによって、登山によるお尻の筋肉への過度の負荷によって、お尻の筋肉に微小な損傷が起こります。

筋肉に微小な損傷した部分を体にお知らせするために、炎症が起こり、それが神経を刺激して痛みが発生します。

筋肉に微小な損傷した部分から炎症を起こす物質が分泌されるまで、24〜72時間かかり、そのために、登山した直後ではなく、時間がたってから筋肉に痛みが発生します。

痛みが発生している損傷した筋肉を回復させるためには、血液を通して栄養や酸素の補給が必要です。

しかし、損傷して筋肉が硬くなることによって、血液の流れが悪くなると、特に、筋肉は体の中でも最も大きいとされるお尻の筋肉は、回復に時間がかかってしまいます。

60歳代女性の方が、お尻の筋肉が痛くなったために、当院に来院されました。

きっかけをお聞きすると、友人に山に珍しい山野草が群生しているから観に行こうと誘われて、山に登った後にきついお尻の筋肉痛が発症したそうです。

山野草が群生しているところまで車で山に登って、見るものだと思っていたら、車は途中までで歩いて500メートルほど登山したと。

普段、そんなに運動もしていないし、そもそも、山登りに適した靴や装備ではなかったので、山野草はキレイだったけど、本当に疲れたそうです。

お尻の筋肉の痛みがなかなか取れず、イス方の立ち上がりや、歩き始めがスムーズに行かなくて、ストレスになっているとのことです。

検査してみると、お尻の筋肉の出力が落ちており、力が入らない状態でした。

また、股関節やひざ関節の可動性も低下していました。

登山でゆがんだ背骨と骨盤を整えて、お尻の筋肉の出力が上がるように、股関節やひざ関節。足関節の可動性を矯正しました。

そうすると治療後は、「あ〜、すっと立てる」「足が地面にしかりついている感じがします」「着替えてても足が上がるからズボンが履きやすかったです」という感想をいただきました。

施術を通して、慣れない登山をすることで、お尻の筋肉を中心にその周辺の組織の機能が低下して、回復が遅れてしまったことを感じた実例でした。

登山後にお尻の筋肉が疲労や炎症で硬くなり、それによって血流が低下して、回復が遅れます。

ですので、お尻とその周辺の筋肉に適度な刺激を入れ、血流を促す必要があります。

刺激を入れるためのストレッチの方法を、以下で紹介させていただきます。

イスに背筋を伸ばして座り、足は肩幅にひらきます。片方の足の太ももの上に、反対側の足の足首を乗せます。

背筋を伸ばしたまま、体を前にをゆっくり倒して、お尻の伸びているのを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを、左右の足で交互に3回、繰り返しておこなってください。

立った状態で、片方の足を反対側の足にクロスさせます。

その状態のまま、上半身を前にゆっくり倒していき、太ももの裏が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを、左右の足で交互に3回、繰り返しておこなってください。

横向きに寝て、ひざを曲げて、上側の手で足首を持ちます。足首を持った上側の手で、足を後ろに引きます。

太ももの前が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを、左右の足で交互に3回、繰り返しておこなってください。

四つんばいになり、足は骨盤の幅でひらいて股関節の真下にひざが来るようにして、腕は肩幅に開いて肩の真下に手首がくるようにしてください。

おへそをのぞき込むように、息をはきながら、背中を丸くさせます。

次に、息を吸いながら、視線を斜め上に向けて、胸を前に押し出す意識で、背中を反らします。

これを3回、繰り返しおこなってください。

登山後にお尻の筋肉に痛みを感じるのは、お尻の筋肉が山登りの主な動力源として機能させたことで、その負荷にお尻の筋肉が対応できなかったためです。

登山によって疲労や損傷したお尻の筋肉の回復を早めるためには、血流を促すための適度な刺激を入れる必要があります。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも登山後にお尻の筋肉の痛みが解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、運動による体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

先日、60歳代女性の方が、腰痛を訴えて来院されました。

きっかけをお聞きすると、妹さんに連れ出してもらい、商業施設で買い物に行き、2時間、歩き回ったら、途中から腰が痛くなったそうです。

普段は出不精のため、あまり運動をすることがない状態なので、5歳年下の元気な妹がシャキシャキ歩くのに、ついていくのが大変で、次から一緒に買い物に行くことに自信がなくなったそうです。

今回、ご相談いただいた患者様のように、人のペースに合わせて買い物を付き合って歩き回ることで、腰に痛みを訴える方が少なくありません。

そこで今回は、人のペースに付き合って買い物するために歩き回ることで、腰に痛みが発症する理由と買い物中に腰痛を予防する方法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、人との買い物を腰の痛みに邪魔されず楽しむことができます。

人のペースに無理に合わせて、買い物に付き合い、長時間、歩き回ることで、腰に痛みが発症する要因は、以下のようなことが考えられます。

長時間、歩き続け、足が地面に着地することで、地面からの跳ね返ってくる衝撃が腰に伝わり、腰に負荷をがかかる状態が持続します。

それによって、腰周辺の筋肉が疲労して、歩くことで起こる衝撃に対応できなくなると、腰痛が生じます。

他人のペースに合わせて並んで歩くと、普段とは異なる歩き方や姿勢になりがち。

これが腰に不自然な負荷をかけ、痛みを引き起こす可能性があります。

また、速いペースで歩くと、歩幅が大きくなることで、腰への衝撃量が増えます。

歩くフォームや姿勢の崩れが、腰痛を引き起こす要因となる。

普段から運動の不足の人にとっては、筋肉量や体力が加齢に伴い低下するため、若い頃と同じペースで歩くといった急な運動は、筋力と体力がついていかず、腰痛の要因となる 。

買い物中に腰痛を予防するためには、買い物前に以下のような準備をすることで、腰痛が軽減できます。

買い物を始める前に、軽くウォーミングアップをおこなうことで、歩くために使う腰周辺の筋肉の柔軟性をあげて、腰への負荷が軽減できます。

両足を肩幅に開いて立ち、両手を頭上に伸ばします。

かかとを軽く持ち上げ、背伸びをするように体全体を伸ばし、10秒間、キープします。

両足を肩幅に開いて立ち、片手を腰に当て、もう片方の手を頭上に伸ばします。

伸ばした手を反対側に倒し、体の側面を伸ばし、5秒間、キープします。

反対側も同様におこなってください。

両足を肩幅に開いて立ち、両腕を胸の前で交差させます。

腰を軸にして、上半身をゆっくりとひねり、止まったところで、5秒間、キープします。

反対側も同じように体をひねってください。

両足を肩幅に開いて立ち、片足を前に出して、つま先を上げます。

前に出した足のつま先に向かって、体を前に倒して、両手を伸ばし、太ももの裏が伸びるのを感じたら、5秒間、キープします。

反対側も同じようにおこなってください。

両足を肩幅に開いて立ち、つま先立ちをして、5秒間、キープし、その後、かかとをゆっくり下ろしてください。

これを2回、繰り返してください。

これらのウォーミングアップは、ワンセットをおこなっても、1分ほどで終わります。

買い物をする前に、ウォーミングアップで、全身の筋肉の柔軟性を上げることで、腰への負担を軽減でき、腰痛の予防できます。

荷物はできるだけ体から離さず、脇をしめて、体の中心に近い位置で持つようにしてください。

また、荷物を、体の片側にだけ持たないようにし、リュックサックなど、両肩で均等に重さを分散できるバッグを使用することをおすすめします。

ショッピングカートも活用して、荷物を持たずに歩けるようにしてみてください。

買い物で、長い時間、歩くことが予想される場合は、ランニングシューズやウォーキングシューズといった機能性の高い「ひも靴」を選んで履かれることおすすめします。

ひも靴の履き方は、

①ひもを緩めてから靴を履く

いったん、靴全体のひもを緩めてから、足をシューズに入れる。

②かかとをしっかり合わせる

足をシューズに入れた後、かかとを地面にトントンと軽く打ちつけて、シューズの後方の土手の部分に足をしっかりと合わせる。

③均等にひもをしめる

つま先から順に、ひもを均等にしめていき、特に、足の甲の部分が緩くならないように注意する。

④シューズの最上部まで使用する

シューズの最上部までひもを通し、足首をしっかり固定することで、足の動きを安定させる。

⑤歩いている途中で調整する

長時間、歩く際には、途中でひものしめ具合を確認し、必要に応じて調整する。

これらのポイントを守ることで、長時間、買い物で歩く際に、足に力が伝わりやすくなり、体が安定し、結果として、腰のトラブルを防ぐことができます。

友人や家族との買い物は楽しくて、ついつい、歩きすぎてしまうことがあります。

その結果、歩くペースの配分や歩くフォームが崩れて、腰への負担が増加して、腰痛を引き起こしてしまう方が少なくありません。

長時間、歩くことが予想される場合は、歩く前に準備をしていただくことで、腰の痛みの発生を予防できます。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも、長時間、人のペースで買い物をして歩き回ることで起きる腰痛が解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。また、他に、腰の痛みへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

当院にお体のメンテナンスに通われている70歳代男性の方から、

「よく、歩いていると何もないところでつまずんやけど何でかな?」

というご質問を受けました。

この患者様のように、シニアの方から、足元の障害物が何にもかかわらず、以前に比べて、つまずきやすくなったお話はよくお聞きします。

つまずくことで怖いのは、

「転倒」

です。転倒することで、骨折や捻挫など大きなケガにつながるだけでなく、外出することに自信がなくなり家に引きこもりがちになるという精神面でも影響がでます。

そこで今回は、シニアの方が歩いているとつまずきやすくなる理由とその予防法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、歩行時につまずきやすくなることを予防できます。

シニアの方が、何もないところでつまずきやすくなるのは、以下のような理由が考えられます。

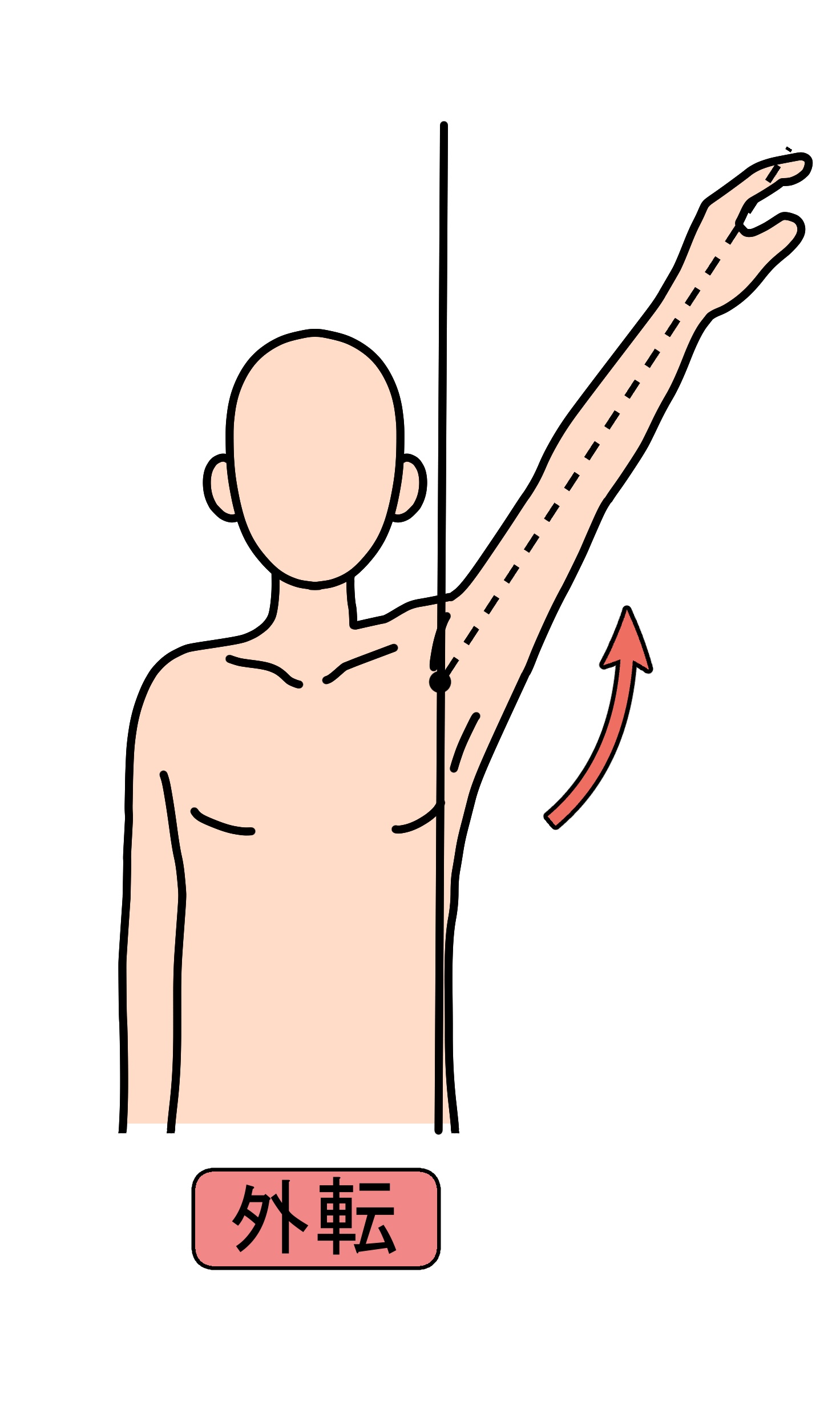

歩行は、股関節、骨盤、ひざ関節、足関節などを連動しておこなわれます。

そのエンジンとなるのは、筋肉です。

研究によると、筋肉量は、一般的に、30歳頃がピークとなり、それ以降は低下して、65歳以上の高齢者は毎年1~2%、70歳をこえると、年に3~5%の割合で筋力が低下すると報告されています。

足の筋肉が弱くなることで、歩行時の前進力や安定力が失われ、つまずきやすくなります。

バランス能力は、20歳を100%すると、50歳代で40%、 60歳代で30%、 70歳代で20%と、加齢とともに低下します。

バランス感覚が低下することで、ちょっとした体の重心の変化に対応できず、つまずきやすくなります。

加齢によって、老眼やドライアイ、白内障などシニアの方の特有の目の病気が増えてきます。

こうした目のトラブルによって、視野が狭くなり、足元の障害を見落として、つまずきやすくなります。

また、目で見ることで、物との距離感をつかむ力も低下して、正確な足元の判断が難しくなり、つまずく要因となる。

加齢による感覚系の変化の一つとして、足の裏の感覚の低下があります。

歩いたりするとき、足の裏が地面と接しているため、足底の感覚の低下はバランス機能に影響を与えます。

その足の裏の感覚が低下することで、歩行中にバランスを崩しやすくなり、その結果、つまず気安くなります。

シニアの方の反応時間は、若者に比べて遅くなる傾向があります。

一般的な研究では、若年者の反応時間が約200ミリ秒であるのに対し、65歳以上では約300〜350ミリ秒に遅れ、70歳以上では400ミリ秒以上になると報告されています。

つまり、歩行中にバランスを崩したとき、体を支えるための動作の開始が、若年者に比べてシニアの方は、約20〜30%遅くなります。

そのため、歩行中のちょっとしたバランスの崩れでもつまずきやすくなります。

加齢によって脳が萎縮することで、注意力・記憶力・計画力・計画力などが低下します。

そうすると、歩きながらスマホを触ったり、歩きながら財布を出したりといった、同時に二つや三つのことをおこなうことが難しくなります。

その結果、歩きながらの何かの手元の動作中は、足元の注意力が散漫となり、つまずきやすくなります

。

加齢によって、いろいろと低下してつまずきやすくなります。

しかし、日々、トレーニングすることで、急激な低下を止めて、つまずくことを予防できます。

そのための方法を以下で紹介させていただきます。

ふくらはぎは、歩行時に必要な、推進力。安定力・瞬発力などとの関わりが深い筋肉です。

ですので、ふくらはぎを鍛えることは、歩行時につまずくことを予防できます。

ふくらはぎの筋肉の鍛え方としては、「かかと落とし」が有効です。

その方法は、背筋を伸ばして肩幅に足を開いてください。

立っている時に、バランスがとりにくい場合は、イスの背もたれた壁と持って体を支えてください。

5秒かけて、つま先立ちをしてかかとをあげて、あげ切ったら、10秒間、キープしてください。

10秒たったら、かかとをドンと落としてください。

これを3回、繰り返しておこなってください。

太ももの前面の筋肉は、歩くときに体を支えてくれます。

太ももの筋肉を鍛えることで、安定した歩行が可能となり、つまずきを予防できます。

太ももの前面の筋肉の鍛え方としては、「足伸ばし」が有効です。

その方法は、まず、背筋を伸ばしてイスに座ります。片足のひざをゆっくりと前に伸ばし、つま先を上に向けます。

その状態を、10秒間、キープした後、ゆっくりと足を元の位置まで下ろします。

反対側の足も同じようにおこなってください。これを3回ずつ交互におこなってください。

足の指とそれを動かす足の裏の筋肉を鍛えることで、しっかりを地面を摘み、ふんばることができます。

それによって、歩行中につまずくことを予防できます。

その方法ですが、床にタオルとひきます。

足の指だけで、タオルとつかみ、たぐり寄せてください。

これを、3回、おこなってください。

「つまずく」ということが頻繁に起こることは、体に何らか不都合なことが起こっているサインです。

そのサインを受け取って、今回、紹介させていただいたような予防法をおこなうことで、つまずくことで転倒につながることを阻止し、快適な日常生活を守ることができます。

それでも歩行中につまずきやすいといったお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、歩行についてのブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

先日、70歳代女性の方が、肩の痛みで来院されました。

きっかけをおうかがいすると、ご主人と手をつないで介助しながら散歩をしていると、だんだん肩が痛くなったとのことでした。

特に、坂道や階段では、ご主人が転ばないようにと、ご夫人の腕をひねるように引っ張って、体重を乗せて頼ってくるので、すごく肩に負担がかかるそうです。

ご主人は足腰を鍛えたいので、散歩の距離を増やしたいそうなのです。

しかし、ご夫人は肩が痛くて、今以上の距離を手をつないで介助しながら散歩する自信がなくて、ご主人の希望を兼ねることができない状態というお話をお聞きしました。

今回の患者様のように、人を支えながら歩くことで苦労をされているかたが少なくありません。

そこで今回は、介助しながら散歩するために、手をつないで歩くことで肩が痛くなる理由と肩に負担をかけない介助しながら歩く方法を紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、肩への負荷を軽減できる介助しながら歩く方法ができ、パートナーの方が健康のために歩きたいという意欲をサポートできます。

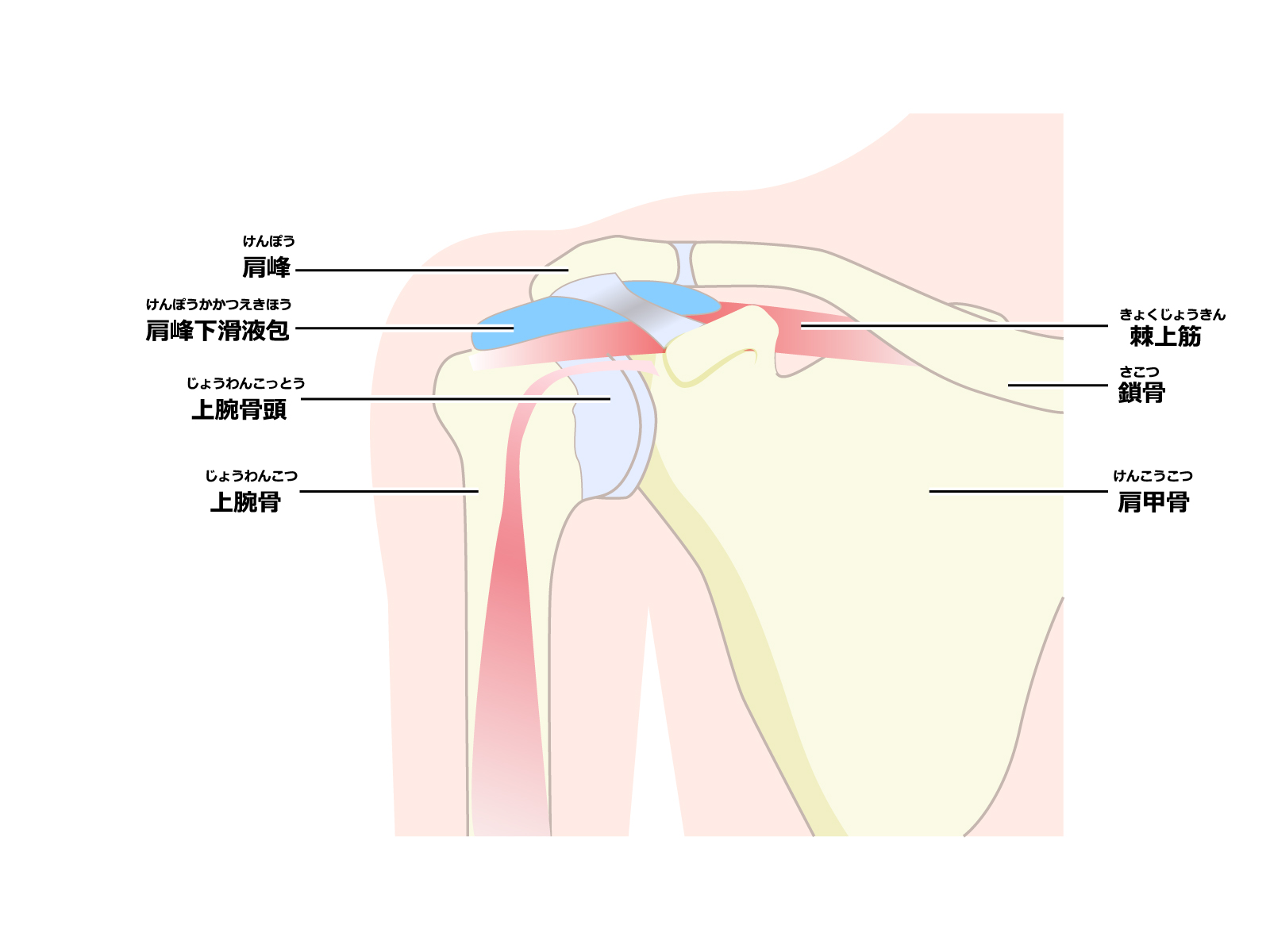

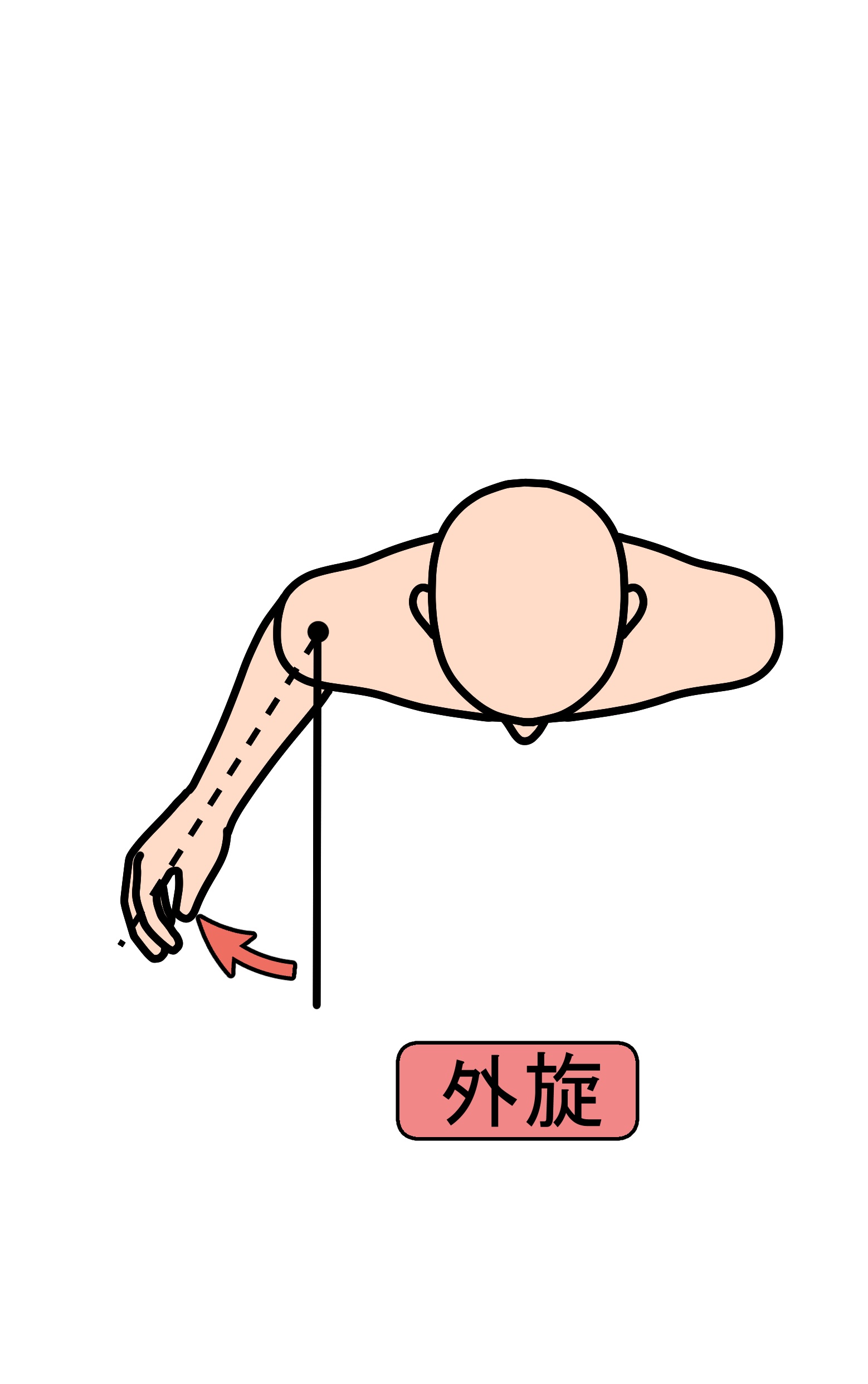

肩の関節は、腕の骨と肩甲骨で構成されています。

肩の関節は可動ができる範囲が広い反面、腕の骨と肩甲骨の骨同士の凹凸のかみ合わせが浅いため、不安定な関節です。

そのため、腕の骨が外に開いたり、外にねじられたり、後方の伸ばした状態を強制されると、関節が外れて脱臼します。

そうならないために、肩の関節周辺の筋肉が支えます。

そんな不安定な肩関節に、介護者は介助している人に転ばないように支えてもらおうと、つないだ手に体重をかけて介助者の肩に負荷をかけます。

それは、介助者の肩関節の状態が、肩の関節が一番不安定な、外に開いて、ねじり、後ろに引っ張られるといった状態が引き起こされます。

介助者がこういった肩の状態で、長時間、介護者を支えて歩くことで、肩関節周辺の筋肉が疲労して硬くなり、ついには、痛みが発生します。

手をつないで歩くと、支える方の側が自然と肩に負荷がかかり、肩に痛みは発生します。

ですので、そうならないために、肩への負担を軽くできる介助しながら歩く方法を、以下で紹介していきます。

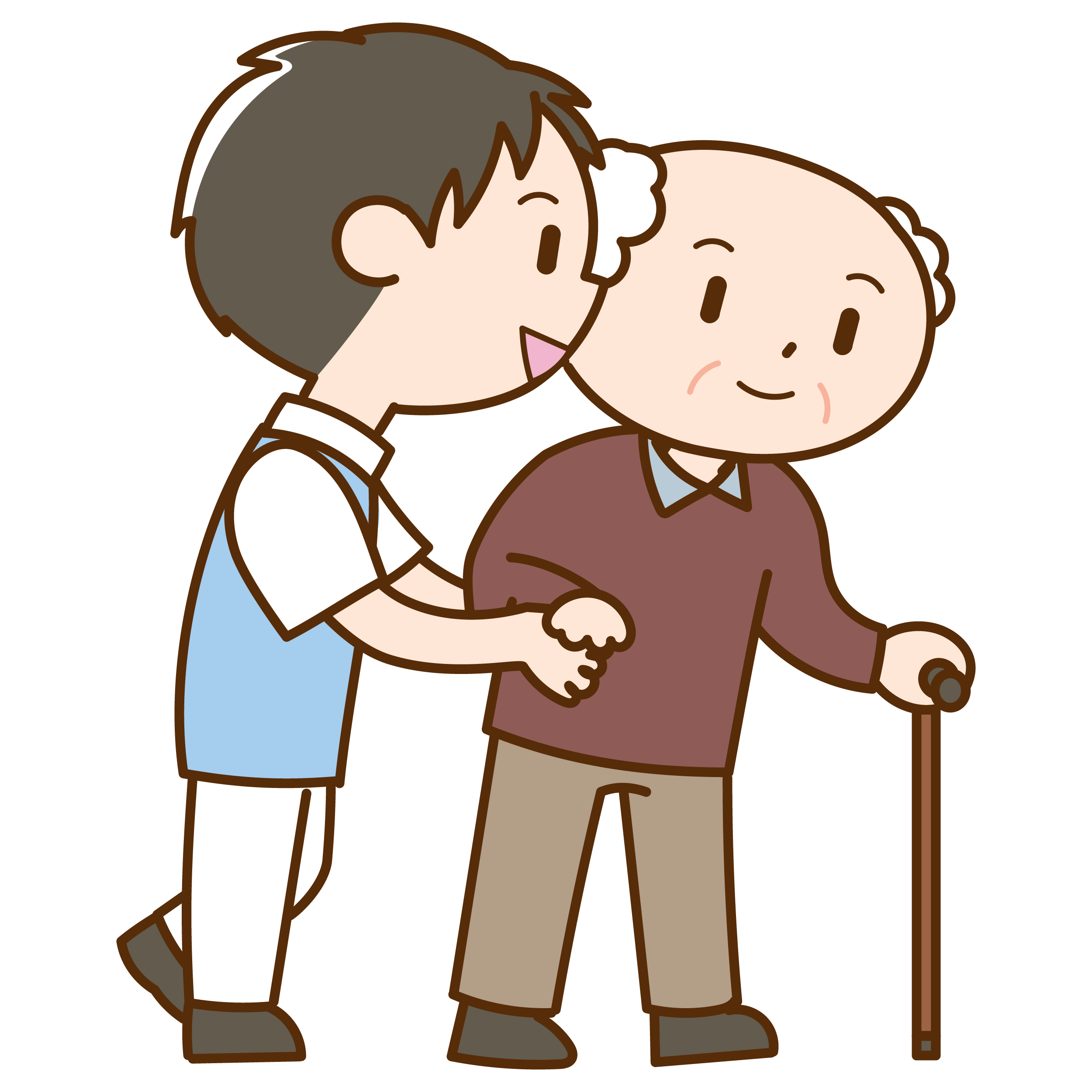

介護者を介助しながら歩くときの基本の立ち位置際は、介護者の斜め後ろに立ちます。

介助者は、介護者の右か左かどちらに立つべきかですが、

・介護者が右利きなら左側に立つ

・介護者が左利きなら右側に立つ

・介護者のマヒが右半身なら右側に立つ

・介護者のマヒが左半身なら左側に立つ

・介護者が杖を使う場合は杖を持っていない側に立つ

ように心がけてください。

介助者が介護者の左側に立つ場合は、介助者の左手で介護者の左手を下から支えるように握って、右手は介護者の腰のあたりにそえてください。

介助者が介護者の左側に立つ場合は、介助者の右手で介護者の左ひじを下から支えるように握って、介護者を支えてください。

歩くことに不安があるパートナーを、介助者が手をつないで支えて歩くのは、転倒のリスクを減らすためには、必要なことです。

しかし、普通に手を歩いていると、歩く不安があるパートナーがバランスを崩して介助者にしがみついたときに、介助者の肩を痛めたり、最悪、脱臼してしまう恐れがあります。

それを防ぐためにも、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも、介助しながら歩くことで肩の痛みのお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に肩の痛みやウォーキングへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

山を眺めると新緑が美しい季節になってきました。こういった時期は、ハイキングや山菜取りなどで、山に登られる方が増えます。

山に登ることは、体力の向上や精神的リフレッシュなど、心身の健康に良い影響がでます。

その一方で、山の上り下りは、体に負荷をかける運動でもあるので、登山することで体のトラブルが発生する場合があります。

そのうちの一つとして、

「ひざの内側の痛み」

が登山をすることで引き起こされてしまう方が、少なくありません。

そこで今回は、山登りのためにひざの内側に痛みがでる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、山登りでおこるひざの内側の痛みを解消できます。

登山をすることで、ひざに負荷がかかる理由として、以下のことが考えられます。

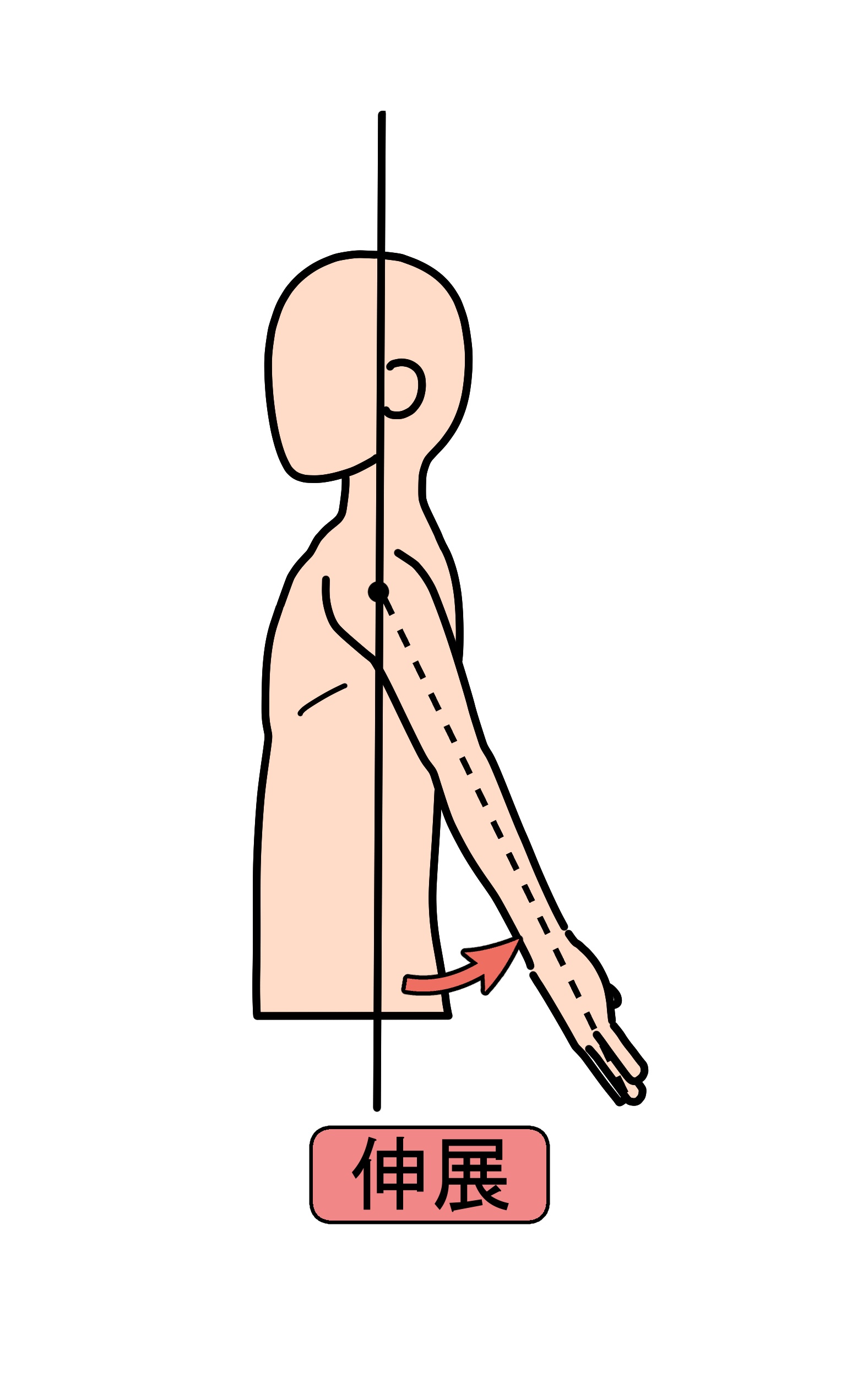

山で上り坂を登る際、ひざは自分の体重を支え、なおかつ、前進するために、前上方に体を押し上げるため、大きな負荷がかかります。

山で下り坂を歩く際、上り坂と同じく自分の体重を支えて、なおかつ、転ばないようにブレーキをかけ、衝撃を吸収しながら歩くため、ひざに大きな負荷がかかります。

舗装された平地と違い、山登りの足場は、土や岩がむきだしのことが多く、不均一な地形を歩くことが多い。

そのため、岩場や段差などを歩く際に、体を安定させたり衝撃を吸収するために、ひざの動きが重要です。

そういった山登りの際、地形に適応するために、ひざへの負荷が増加します。

たとえ低い山でも、登山中は何が起こるかわからないため、十分な装備や荷物を持っておこなわれます。

自分の体重だけでなく、荷物の重さが加わることで、ひざへの負荷も増加します。

山登りをスムーズにするためは、ひざの動きが重要になります。そのひざの動きを安定させるためには、ひざ周辺の筋肉がサポートします。

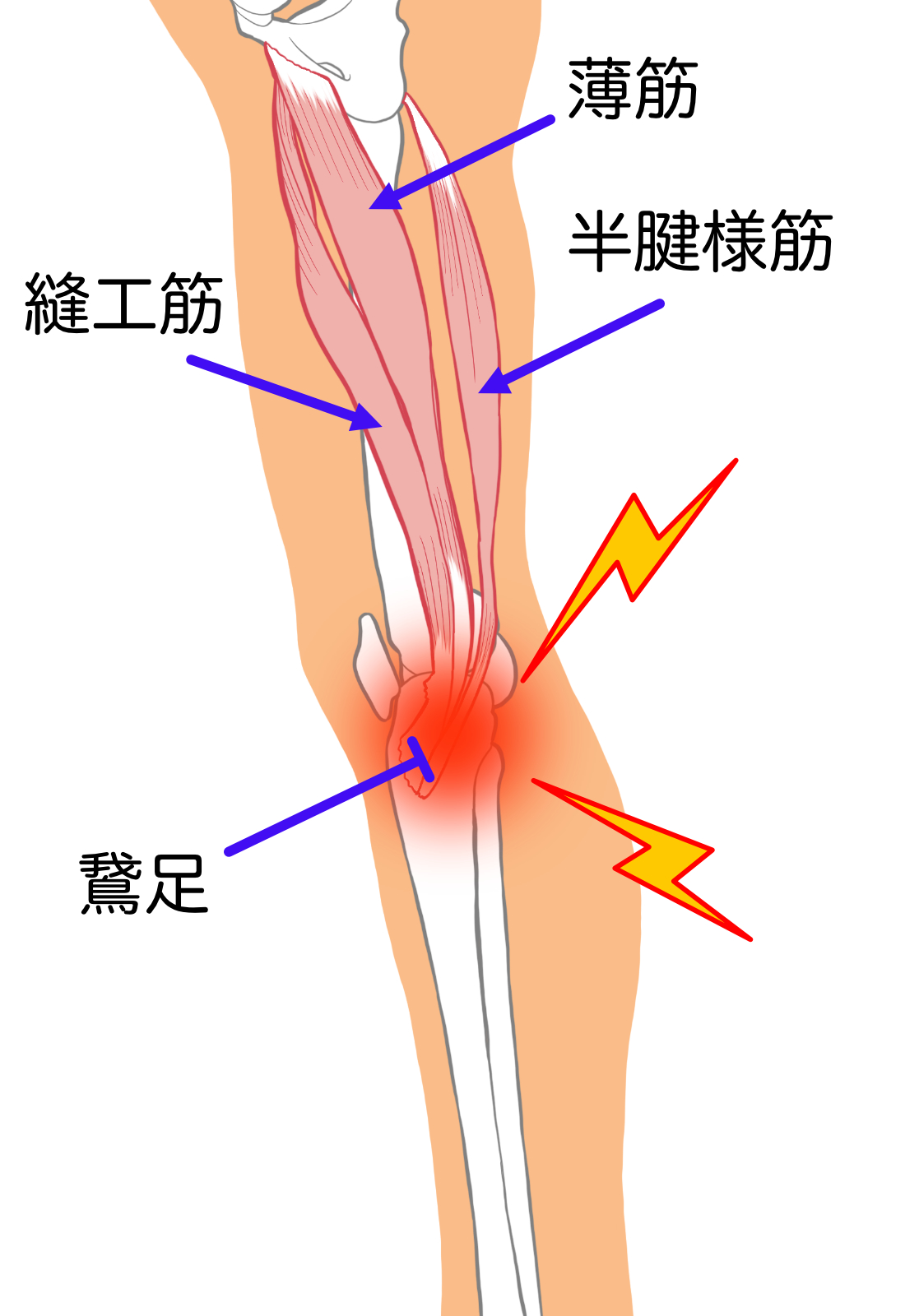

ひざを動かす時に安定させる働きのある筋肉は3つあります。

それぞれ、骨盤からでて、太ももの前方と内側と後方を通り、ひざのお皿の内側下方5〜7センチほどの場所で合流します。

山登りで、ひざに負荷をかけながら、曲げたり伸ばしたりを繰り返して歩いていると、ひざの内側の筋肉の付着部分が摩擦されて、炎症を起こし痛みが発生します。

これは一般的に、

「鵞足炎(がそくえん)」

とも呼ばれるひざの内側のケガです。

この「鵞足炎(がそくえん)」とも呼ばれるひざの内側の痛みが起こることで、運動をしたり、階段を下る際、歩くときに痛みが増します。

また、重症になると、安静にしていてもうずくように痛みを感じる場合があります。

山登りを終えた直後は、ひざの内側に炎症が起こっているため、まずは、痛みが起こっている部分を氷水で冷やしてください。

炎症は、48〜72時間がピークですので、山登りから3日ぐらいたつと、ひざの内側の炎症が引いてくることが多いです。

その時に、山登りでひざを安定させつために働くことで疲れて硬くなった筋肉にストレッチを施してください。

そのことによって、筋肉への血流が良くなり、柔軟性が上がることで、ひざの内側の痛みが緩和されます。そのストレッチの方法は以下の通りです。

下向きに寝て、右の肘を立て、体を起こし、左の太ももの下に、巻いたタオルを置きます。

左足のひざを曲げて、左手で足の甲を持ちます。

足を持った左手で、足を外側に倒して、10秒間、キープします。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを左右の足を交互に、3回おこなってください。

四つんばいになって、右足のひざを曲げて床につけ、左足は左の外方に伸ばします。

左足を左外方へ足を滑らすように伸ばして、左太ももの内側が伸びるのを感じたら、10秒間、キープします。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを左右の足を交互に、3回おこなってください。

足を伸ばして座ります。そして、右ひざを曲げて、右の足の裏を左の太ももの内側につけるように倒し、左足は伸ばしたまま、足さくを左側に倒します。

体を左の太ももの外側に倒して、左の太ももの裏が伸びるのを感じたら、10秒間、キープします。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを左右の足を交互に、3回おこなってください。

山登りは、筋力や持久力、バランス感覚など、いろいろなことを向上できる運動です。

また、自然に触れ合うことで、脳や自律神経も同時に活性化できます。

このようなメリットの多い山登りは、これからの季節、積極的におこなってほしい運動の一つです。

ですので、山登りでおこりがちなひざの内側のトラブルを素早く解決するために、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも山登りによってひざの内側の痛みへのお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他にひざの痛みへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広