- Blog記事一覧 -むくみ | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

むくみ | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

立ち仕事をされている方から、仕事中や仕事が終わっても続く、「足のだるさ」のお悩みをよくお聞きします。

自宅に帰ってから、ふくらはぎの筋肉をもんだり温めたりといった十分なセルケアをしているにも関わらず、足のだるさが解決しない方が少なくありません。

こういった立ち仕事による足のだるさのは、その要因が足の筋肉の疲労によるものに思えますが、実は、「足の裏のアーチ」、つまり、土踏まずの崩れにあることが多いです。

そこで今回は、立ち仕事で起きる足のだるさの要因とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、立ち仕事中や帰ってからも感じる足のだるさを解消できます。

地面に足の裏がしっかり接地することで、「立つ」という動作ができます。

これは、足裏にある体を支える支持組織として、以下のものがあります。

・足の「骨」が、体重を支える

・足の「筋肉」が、バランスを保ち動作を支える

・足の「じん帯と腱」が、関節の安定性を提供し筋肉と骨をつなぐ

体重を支える支持組織の「骨」ですが、足の裏では、骨同士が組み合わさって、アーチ、つまり、土踏まずを作っています。

足の裏にあるアーチは、

・内側アーチ

・外側アーチ

・横アーチ

と3つあり、役割がそれぞれにあります。

内側アーチ

足の内側に、縦方向へカーブしている部分で、このアーチは体重を支え、足の安定性を提供。

特に、立っているときや歩行するときに、上からかかる体重を効果的に分散し、足の裏の負担を軽減します。

外側アーチ

足の外側に、縦方向へカーブしている部分で、このアーチは足の側方の安定性を提供。

足の外側にかかる負担を均等に分散し、立っているときや歩行するときに、側方からの力に対して抵抗します。

横アーチ

足の前部で、つま先の部分で横方向に形成されるアーチです。

このアーチは、足の前部の曲がりを維持し、足の指の運動や推進力を助け、効率的な歩行やランニングなどを支援します。

といったように、これらのアーチは、足の構造の特徴であり、それぞれが足の機能を最適化し、体重を分散させながら姿勢の安定性を保つ役割を果たしています。

この足のアーチが崩れると、きちんと支えることができず、「立つ」という動作が困難になります。

土踏まずの障害が体に及ぼすメカニズムは、レンガを積んで作ったアーチ状の橋を例にして、説明できます。

レンガで組んだアーチ状の橋は、レンガが正確にアーチ状に配置されることによって、橋の上を通る人や車を支える強力な構造が形成されます。

しかし、もしこの橋のアーチの一部のレンガがずれたり欠けたりすると、アーチの強度が損なわれます。

周囲のレンガや補強材料で一時的に修理しても、本来の安定性や耐久性を十分に回復することは難しい。

それと同様に、足のアーチが崩れると、骨の構造が持つ支持機能が低下し、体重の負担が不均衡になります。

筋肉やじん帯で、その限界まで支えようとしますが、長期的には十分なサポートが難しくなります。

その結果、立つという日常的な動作においても、足の筋肉やじん帯が疲労して、だるさが生じやすくなります。

したがって、足のアーチを形成している骨の組み合わせが、正常に維持されることは、体の健康と機能を維持するために不可欠です。

先日、お菓子の販売をされておられる50歳代の女性の方が、足のだるさを訴えて来院されました。

詳しくお聞きすると、お昼休みを除く、朝から夕方まで、お店に立ち続けるお仕事をされていると、以前にはない足のだるさを感じるようになったとのことでした。

特に、ふくらはぎのだるさがひどくて、仕事を終わる頃には、足が上がらず、引きずるようにしか歩けないそうです。

最近は、肩こりや腰の痛みも感じていると。

季節的に、これから忙しくなるので、このままでは仕事に支障が出るのでなんとかしたいと思い来院されたとのことでした。

検査をさせていただくと、足のアーチ、特に、小指側の外アーチが落ちており、立位姿勢は不安定な状態が見受けられました。

合わせて、股関節・腰・首の可動性が低下と左右差もあり、ご本人もさまざまなところに不具合が出ていることに驚いておられました。

足のアーチの矯正やその他の体のゆがみを整える施術、足裏へのテーピングなどをさせていただきました。

施術後は、「すごい楽に立てる」とおっしゃり、後日、もう一度来院されたときには、「こんなに変わるもんなんですね、足の裏が原因とは思わなかったです」と驚きの感想をいただきました。

立ち仕事によって起こった足の裏のアーチの崩れが、さまざまな不調を起こして、矯正することで、お悩みが軽減したことを感じた実例でした。

立ち仕事をしていると足のだるさが発生する要因は、足のアーチの崩れによくことが多いです。

ですので、足のアーチを整える方法を以下で紹介させていただきます。

内くるぶしから親指一本分前のアーチ部分に、ぽこっと骨が出ています。

この骨が下にさがることで、内側のアーチがくずれやすくなります。

ですので、この骨を、下から上に向けて押しあげてください。

この骨を押し上げると、足の親指が外方に開くように動きます。

動かないようでしたら、片方の指でぽこっと出た骨を押し上げつつ、もう片方の指で、足の親指を外にひらいてください。

これを、20秒間、キープして、終われば、反対側の足も同じようにおこなってください。

足を外側を指でなぞっていくと、外くるぶしの斜め前方あたりに、ぽこっとした骨のふくらみがあります。

そのふくらみをこえたところにある骨が、この骨が下にさがることで、外側のアーチがくずれやすくなります。

ですので、この骨を、下から上に向けて押しあげてください。

この骨を押し上げると、足の小指が外方に開くように動きます。

動かないようでしたら、片方の指で骨を押し上げつつ、もう片方の指で、足の小指を外にひらいてください。

これを、20秒間、キープして、終われば、反対側の足も同じようにおこなってください。

つま先から土踏まずに移行する境目の中央にくぼみがあります。

このくぼみを、指で下から上に押すと、つま先に横方向のアーチができます。

くぼみを押した状態で、20秒間、キープして、終われば、反対側の足も同じようにおこなってください。

足の骨のアーチが崩れることで、立つことが不安定となり、足の筋肉やじん帯が疲労し、だるさを感じやすくなります。

足の健康は、全身の健康につながります。

日々のケアを続けることで、長時間の立ち仕事でも足のだるさを軽減し、元気に働くことができます。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも、立ち仕事をすることで足のだるさのお悩みが解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、ふくらはぎの不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

男性が体に衰えを感じ始める年代には個人差がありますが、一般的には、40代後半から50代にかけて、その兆候を感じることが多いです。

先日も、50歳代男性の患者様が、健康のためにそろそろ体のことを見直したいというご相談を受けました。

その話の中で、まずは、ダイエット、特におなか周りの余分なぜい肉をどうにかしたいとのことでした。

今回、ご相談いただいた患者様のような年代の方から、運動をしたりや食事を抑えても、おなか周りのぜい肉がとれにくいというお話をよくお聞きします。

そこで今回は、40代後半から50代の男性の方が、おなか周りにぜい肉がとれにくい理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、健康に体重の減量をおこなえます。

運動をしたり食事制限をするなどの体重を減らすための行動をしても、なかなか、おなか周りのぜい肉がとれにくい理由を、以下で紹介していきます。

おなか周りに蓄積されるぜい肉である「脂肪」には、

・内臓脂肪

・皮下脂肪

の2種類があります。

それぞれの性質の違いによって、脂肪のとれにくさが違いを以下で説明させていただきます。

内臓脂肪は、おなかの中の内臓周囲に存在し、血流が豊富な環境にあります。

このため、脂肪の分解を促進するホルモンや酵素が、血流に乗って内臓脂肪に効率よく届きます。

これによって、内臓脂肪は、迅速にエネルギーに変わります。

つまり、内臓脂肪は、急速なエネルギー供給を必要とする状況に対応するために蓄えられている脂肪という性質です。

このため、運動や食事制限などをおこなえば、短期間で燃焼されやすい。

皮下脂肪は、皮ふの下に蓄積され、血流が少ない環境にあります。

このため、脂肪の分解を促進するホルモンや酵素の供給が限られています。

これによって、皮下脂肪は、エネルギーとしての利用がされにくい。

つまり、皮下脂肪は、体が長期間のエネルギーの不足に備えるために保存に進化した脂肪で、急速なエネルギー供給が必要な場合には、優先的に使われません。

以上のような性質の違いによって、運動や食事制限などして、体重も内臓脂肪は減っても、皮下脂肪が減りにくいために、おなか周りのぜい肉がとれにく現象が起こります。

ストレスを受けたとき、それに対応するためにホルモンが分泌されます。

ストレスによって分泌されるホルモンの性質は、特に、おなかに脂肪を蓄積させる働きがあります。

日常生活で慢性的にストレスを受けることで、ストレスによって分泌されるホルモンが増加して、おなかの脂肪を減少させるのを困難にします 。

20〜30代をピークに筋肉量は徐々に減り、40歳位から10年ごとに約8〜10%減少していきます。

筋肉量は、1日のエネルギーを消費するの60〜70%を占めています。

筋肉量が減るということは、エネルギー消費が低下するということなので、40代以降に20代の頃と同じ食事や量を食べていれば、当然、太りやすくなります。

さらに筋肉には、糖を取り込んで貯蔵する役割があります。

筋肉が減少すると、糖を取り込む量も減り、余った糖質は体の中で蓄えるために脂肪と変わる反応を起こすため、筋力量が減る40歳代以降は太る人も急増します。

一部の人々は、遺伝的におなかに脂肪を蓄積しやすい体質を持っています。

この遺伝の要因を持っている人は、ダイエットをしてもおなかの脂肪を減少させることが困難となる。

おなか周りのぜい肉を減らすために、有効な対処法を以下で紹介させていただきます。

体重が増える要因には、食事によるカロリーの摂取と、体の活動することによるエネルギーの消費とのバランスが、基本的な概念としてあります。

しかし、最近の研究や見解によると、炭水化物や砂糖などから摂取する糖質が、体重の増加において重要な役割を果たすことが示されています。

ですので、普段の食事は、糖質を含む食材の摂取はおさえて、高タンパク質、低炭水化物、オメガ3脂肪酸を多く含む食材を摂取することで、効率的におなか周りのぜい肉を落とすことが期待できます。

高タンパク質、低炭水化物、オメガ3脂肪酸を多く含む食材を以下であげていきます。

・肉類:鶏の胸肉、赤身の牛肉、など

・魚介類:サーモン、ツナ、マグロ、エビ、など

・乳製品:ヨーグルト、チーズ、など

・豆類:黒豆、ひよこ豆、など

・ナッツ類:アーモンド、クルミ、など

・野菜:ほうれん草、ケール、レタス、ブロッコリー、アボカド、など

・キノコ類:シイタケ、マッシュルーム、エノキ、など

・炭水化物代用食: キヌア、アマランス、カリフラワーライス、チアシード、オートブラ、など

・サバ、サーモン、サーディン、マグロ、イワシ、など

・チアシード

・フラックスシード

・クルミ

・豆腐

以上のような食材とともに、十分な水分を摂取することも心がけてください。

水分は酸素とともに、体の中で脂肪を燃やしてエネルギーに変える重要な媒体です。

一回に200ml程度を、1日に8回ほどは、水分を取る機会を作ってください。

運動をすることは、体の脂肪を燃焼させるのに有効です。そのための運動の頻度としては、

・週に150分以上

・週に2~3回ほど

を目安にしてください。運動の種類としては、ウォーキングがおすすめです。

ウォーキングは体に負担をかけず、気軽に始められるため、健康な生活を維持するためとしても理想的な運動です。

ウォーキングをする際のポイントとしては、

・背筋を伸ばし、肩をリラックスさせる

・視線は地は前方を見つめる

・軽く汗がでて息切れがしないスピード

・鼻から息を吸い、口から息をはくようにする

・初めは15分から20分程度から始める

ことを意識して、安全な道路や公演などで、風景を楽しみながら歩いてください。

ストレスにより分泌されるホルモンが増加することで、太りやすくなります。

ですので、ストレスの管理が、おなか周りのぜい肉を軽減させるために重要になります。

心身をリラックスさせるためには、

「深呼吸」

が効果的です。

呼吸方法としては、鼻から息を吸い、口から息をはく腹式呼吸が有効です。

また深呼吸によって体に取り込まれた酸素は、体の中で脂肪を燃やしてエネルギーに変える重要な媒体です。

深呼吸で酸素を体に多く取り込めることで、ストレスの緩和と脂肪の燃焼の増加を同時におこなうことができるので、おなかの脂肪の蓄積を防ぐことができます 。

睡眠が不足すると、食欲を増進させるホルモンの分泌を増加させる上に、満腹感を感じるホルモンの分泌を減少します。

そのため、寝不足が、食事の量を増加させて、その結果、おなかに脂肪の蓄積を促進させます。

同じ時間に寝て、同じ時間に起きるなど、睡眠リズムを整えてください。

睡眠の質について紹介した当院のブログのリンクを、以下に貼り付けましたので参考にしていただければ幸いです。

40代後半から50代の男性が、ダイエットをし、おなか周りのぜい肉を減らすことは、健康にさまざまなメリットをもたらします。

それを実現するためには、持続性を持った健康的なライフスタイルを維持することが重要です。

そのためのライフスタイルの方法を、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでもおなか周りのぜい肉が取れにくいことのお悩みが解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、飲食による体の不調への対策ブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

洗濯や掃除、調理など、一日中、家事をしっかりされた女性の方が、夕方ごろに、靴下を下ろしてみると、ふくらはぎに靴下の型がついていることから、ご自身の足がむくんでいることを認識される方が少なくありません。

足のむくみが続くと、

「朝は大丈夫なのに、夕方にこんなにふくらはぎがむくって、どうしてですか?どこか悪いのですか?」

と心配されてご相談いただくことがあります。

そこで今回は、朝は大丈夫でも夕方になると、ふくらはぎがむくむ理由と、その対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、夕方に起きるふくらはぎのむくみを解消できます。

心臓からでた血液の流れの通路が動脈のときは、細胞に栄養と酸素などを運びます。

そして、心臓へ血液が戻る時の通路が静脈のときに、老廃物を回収していきます。

体の中でも特に心臓から遠い足は、重力の影響で、血液が降りて集まり、ふくらはぎの静脈圧が高くなります。

静脈圧とは、静脈内の血液が、血管の壁に対して押し付ける圧力のことを指します。

この圧力は心臓心臓に近い場所では低く、足やふくらはぎのような体の下部では高くなります。

研究によると、立っている場合、心臓の高さで測定される静脈圧が。約10 mmHgであるのに対して、ふくらはぎ付近の静脈圧は、約90~100 mmHgであると報告されています。

つまり、立っていると、心臓付近の静脈に比べて、ふくらはぎ付近の静脈圧が、約10倍も大幅に圧力が増加します。

また、座っているときのふくらはぎの静脈圧は、通常の10~15 mmHgに対して、立っているときは、40~60 mmHgにまで上昇するとも報告されています。

つまり、ただでさえ、ふくらはぎ周辺の静脈圧は高い上に、立って作業しているとさらに、静脈への負荷が増大します。

朝から立ってなんらかの作業をし続けていると、静脈に強い圧力が持続的にかかり、血管から水分が漏れていきます。

もれた水分がふくらはぎにたまり、むくみが発生します。

また、ふくらはぎのむくみの発生は、男性に比べて、女性の方が多い傾向にあります。

それは、下半身の筋力が、男性に比べて女性の方が70~80%程度であるため、足に下がった血液を心臓に戻す力が弱いため、女性の方がむくみが発生しやすくなるのです。

ふくらはぎがむくんでいるということは、言うなれば、静脈で回収されなかった大きな水分を含んだゴミがたまっている状態です。

この水分を含んだ大きなゴミは、静脈には入らないので、別ルートで運ぶ必要があります。

水分を含んだ大きなゴミを収納して運べるルートが、リンパ管です。

ふくらはぎにたまった大きなゴミやリンパ管に運ぶためには、ふくらはぎに刺激を入れる必要があります。

よく、ふくらはぎがむくんだときに、ふくらはぎをマッサージしているけど、なかなかむくみが取れないというお話をお聞きします。

むくみに対して、ふくらはぎに刺激を入れること自体は正解です。

しかしその前に、水分を含んだ大きなゴミを運ぶための通路を掃除して、広げて通りやすくしておく必要があります。

例えば、溝にゴミがたまっていて、水圧で流そうとしても、溝の先の通路が狭かったり、水門が閉まっていると、再びゴミが跳ね返されて元の位置に戻ってきます。

それと一緒で、まずはふくらはぎから遠い部分をから刺激を入れてください。

刺激を入れる順番としては、

股関節前面

⬇︎

太もも

⬇︎

ひざの裏

⬇︎

ふくらはぎ

⬇︎

ふくらはぎ

⬇︎

ひざの裏

⬇︎

太もも

⬇︎

股関節前面

でおこなってください。

各場所の刺激の入れ方を、以下でこの順番で紹介させていただきます。

股関節前面に指のはら部分を軽く当てて、ゆっくりを時計回りに回しながら5回ほどさすり、刺激を入れてください。

終わったら、時計の反対周り回しながら、5回ほどさすり刺激を入れてください。

これを交互に、3回繰り返してください。

股関節前面付近の太ももの両サイドから、両手で包むように手を当てます。

両手で太ももを軽く圧迫しながら、太ももの皮ふの上を1秒かけて5センチ、ひざの方向に滑らせて、その後、ゆっくり手を離します。

手を離したところから、また、太ももの両サイドから、両手で包むように手を当て、両手で太ももを軽く圧迫しながら、太ももの皮ふの上を1秒かけて5センチ、ひざの方向に滑らせて、その後、ゆっくり手を離します。

これを、終点のひざ付近までおこなってください。

股関節前面からひざ方向への太ももの刺激を、3回、繰り返しておこなってください。

ひざの裏に指先をあてて、気持ちがいい程度の圧力で、20秒ほど刺激してください。

ふくらはぎの両サイドから、両手で包むように手を当てます。

両手でふくらはぎを軽く圧迫しながら、ふくらはぎの皮ふの上を1秒かけて5センチ、足首方向に滑らせて、その後、ゆっくり手を離します。

手を離したところから、また、ふくらはぎもの両サイドから、両手で包むように手を当て、両手でふくらはぎを軽く圧迫しながら、ふくらはぎの皮ふの上を1秒かけて5センチ、足首方向に滑らせて、その後、ゆっくり手を離します。

これを、終点の足首の付近までおこなってください。

ひざから足首方向へのふくらはぎの刺激を、3回、繰り返しておこなってください。

足首の上あたりのふくらはぎの両サイドから、両手で包むように手を当てます。

両手でふくらはぎを軽く圧迫しながら、ふくらはぎの皮ふの上を1秒かけて5センチ、ひざ方向に滑らせて、その後、ゆっくり手を離します。

手を離したところから、また、ふくらはぎもの両サイドから、両手で包むように手を当て、両手でふくらはぎを軽く圧迫しながら、ふくらはぎの皮ふの上を1秒かけて5センチ、ひざの方向に滑らせて、その後、ゆっくり手を離します。

これを、終点の足首の付近までおこなってください。

足首からひざ方向へのふくらはぎの刺激を、3回、繰り返しておこなってください。

ひざの裏に指先をあてて、気持ちがいい程度の圧力で、20秒ほど刺激してください。

ひざ付近の太ももを両サイドから、両手で包むように手を当てます。

両手で太ももを軽く圧迫しながら、太ももの皮ふの上を1秒かけて5センチ、股関節前面の方向に滑らせて、その後、ゆっくり手を離します。

手を離したところから、また、太ももの両サイドから、両手で包むように手を当て、両手で太ももを軽く圧迫しながら、太ももの皮ふの上を1秒かけて5センチ、股関節前面の方向に滑らせて、その後、ゆっくり手を離します。

これを、終点の股関節前面付近までおこなってください。

ひざから股関節前面方向への太ももの刺激を、3回、繰り返しておこなってください。

股関節前面に指のはら部分を軽く当てて、ゆっくりを時計回りに回しながら5回ほどさすり、刺激を入れてください。

終わったら、時計の反対周り回しながら、5回ほどさすり刺激を入れてください。

これを交互に、3回繰り返してください。

以上のような順番で、足を刺激することで、効率よくふくらはぎのむくみを軽減することができます。

夕方の休憩中、入浴中、就寝前などの時間を使っておこなうことをおすすめします。

夕方になるとふくらはぎがむくむのは、日中の活動による重力の影響や血流の悪化が主な要因です。

足全体に適度な刺激を入れることで、むくみを軽減できます。もし、むくみがひどくなったり、痛み、発赤、発熱などの症状が伴う場合は、病院で精密な検査を受けることをおすすめします。

日中、忙しくされることで起こるむくみによって、不快や不安な思いを少しでこ解消するために、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも夕方になると生じるふくらはぎのむくみが解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、家事による体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

4か月前に運動中に左のアキレス腱断裂を受傷された40歳代女性の方から、リハビリをしているけれども、ふくらはぎのむくみがきついことへのご相談を受けました。

お話をお聞きすると、

「加圧の靴下をはいたり、さすったりしてるんですが変化が出なくて…」

「左右で足の太さが全然違うんです…、こんなモンですか?」

「それがすごく気になって…」

「歩いてて、足首が固まって歩きづらいというよりは、むくんで歩きづらいんです…」

のように、病院や自宅でリハビリを一生懸命されているけれども、ふくらはぎのむくみが思うようにひかないことにかなりのストレスを感じて、悩まれておられました。

そこで今回は、アキレス腱断裂後にふくらはぎがむくみやすい理由とそれに対しての当院での施術について紹介させていただきます。

アキレス腱断裂を手術した後、ふくらはぎがむくみやすい理由について、以下のことが考えられます。

アキレス腱が断裂することにより、アキレス腱に付着しているふくらはぎの筋肉の動きが制限されます。

ふくらはぎの筋肉は、第二の心臓と言われるほど、血液やリンパの流れを促進するポンプ作用を持っております。

ふくらはぎのこの機能が損なわれることで、血液やリンパ液がふくらはぎにたまりやすくなり、むくみが生じます。

アキレス腱断裂の手術後は、長期間にアキレス腱断裂した側の足をギブズや装具で固定するため、ふくらはぎの筋肉を使えず、その筋肉量が低下します。

筋力が低下すると、血液やリンパ液を適切に循環させる力が弱くなり、むくみやすくなります。

アキレス腱の断裂の手術後は、ギブズや装具で固定や足関節の可動性が低下するため、歩いたりや立ちあがったりなどの日常の生活動作が、不自然な姿勢でおこなってしまいます。

そのような不適切な姿勢によって、ふくらはぎの筋肉の正常な収縮を妨げ、血液やリンパ液の流れを悪くし、むくみが発生しやすくなる可能性が高まります。

.jpeg)

この患者様のリハビリや家でのケアをお聞きすると、歩いたり、加圧のストッキングをはいたり、温めてご自身でマッサージををするなど、やるべきことはされておられました。

それでも、ふくらはぎのむくみが取れないということは、どこかでその流れを阻害している部分があるということです。

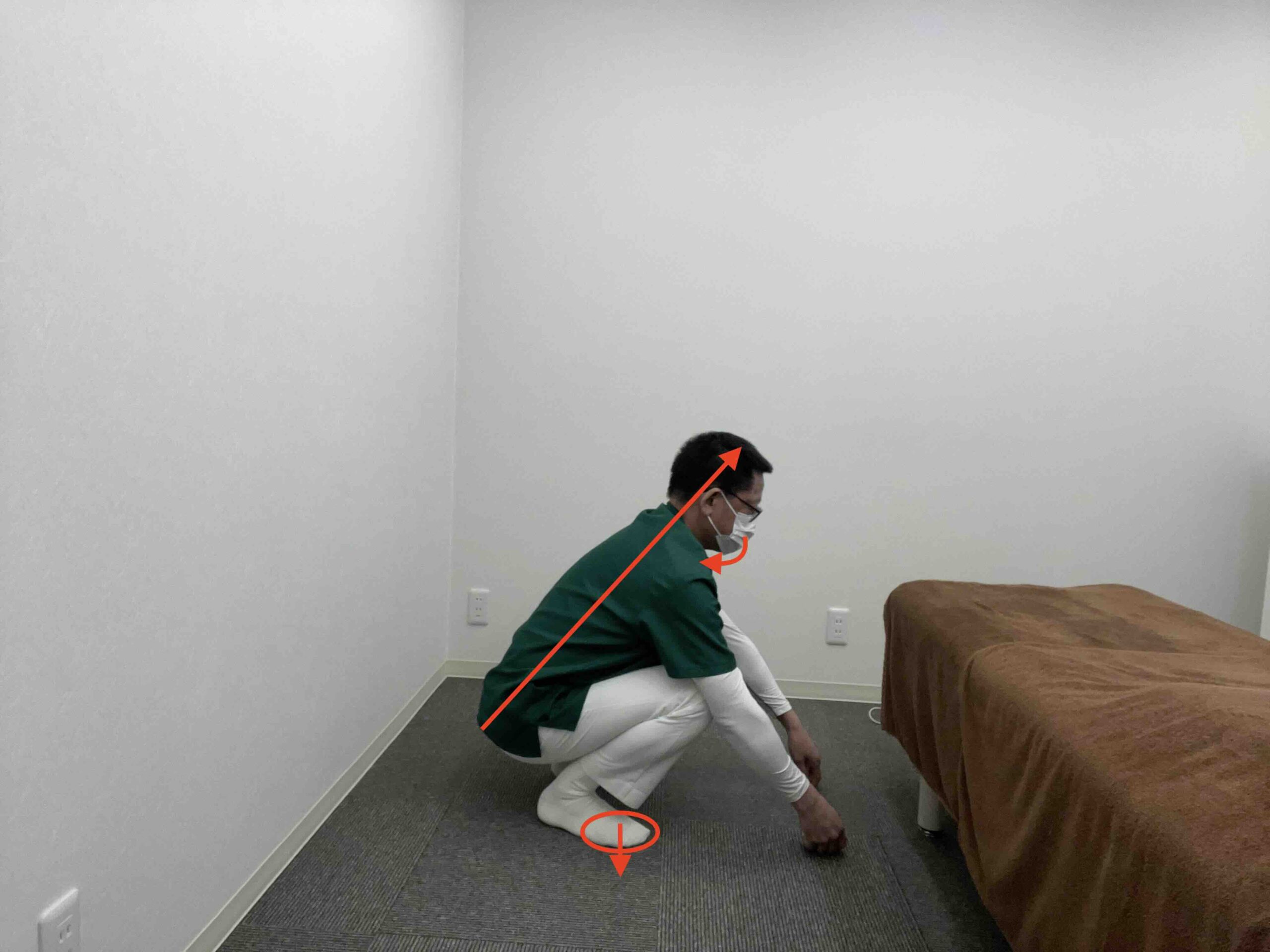

姿勢を見ると、アキレス腱断裂を起こした左足に体重がかけれないため、下半身は右重心となり、それをカバーするために、上半身が左に傾くといった姿勢の崩れがました。

また、右の足関節の曲げる角度の三分の一程度しか、左の足関節が曲がらない状態。手術後、間もないので、まずは、姿勢の矯正とリンパの流れを促進する施術をおこないました。

ふくらはぎの施術前と施術後の変化は以下の写真ようにかなりの変化が出ました。

⬇︎

術後は、

「足が軽い、地面にちゃんと足がついている感じがします」

と感想をいただき、帰宅後もLINEをいただいて、

「体も心もリフレッシュできました、散歩してもいつもより遠くまで進めました」

と喜んでいただけたようです。

今回の患者様は、施術によって体の崩れたり滞った部分を少し軌道を修正するで、ふくらはぎの大きな変化が出たのは、普段からしっかりとリハビリを励んでおられた結果だと考えられます。

アキレス腱断裂の手術にリハビリをしているがなかなか回復しない、もしくはふくらはぎのむくみのような2次的な障害が出ている場合は、適切な刺激や矯正を施すお近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、運動による体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

春になると、いろいろな花が開花し始めて、特にシニアの女性の方から、ご自宅でガーデニングの作業をされるお話をよくお聞きします。

ガーデニングで、体を動かしたり、日光や風にあたって感覚を刺激することで、心身ともに健康を促進する効果が高いと言われています。

その一方、地面に近づいて作業する必要があるため、長時間、「しゃがむ」動作を取るため、体に負荷をかけることが多くなります。

それによって、肩や背中・腰・ひざなどに、痛みが出てしまうシニアの女性の方が、当院でも少なくありません。

そこで今回は、ガーデニング作業でしゃがむ姿勢を体に負荷を少なくスムーズにとれる条件とそれを促進させる方法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、しゃがみこんでのガーデニング作業によって、体を痛めることを防ぐことができます。

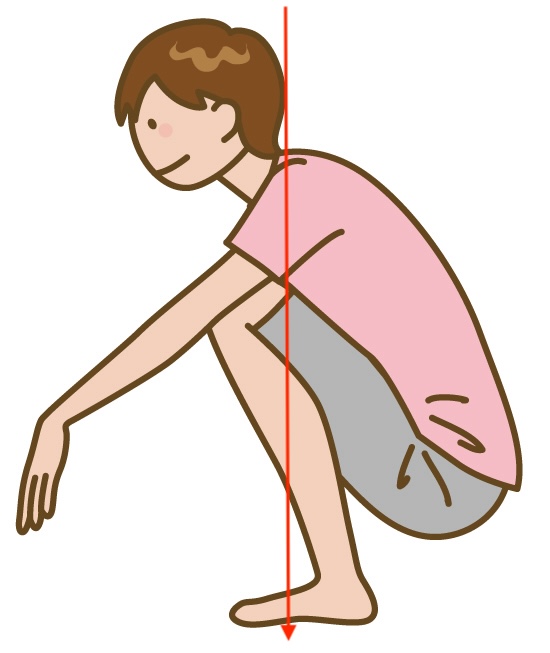

ガーデニング作業でのしゃがむ姿勢をスムーズにとるための条件

一昔前の日本では、畳の部屋での寝起きや和式トイレなど、しゃがみ姿勢は日常的にとっていました。

しかし、近年、日常生活が洋式になり、しゃがみ姿勢をする機会が減少しました。

そのため、しゃがみ姿勢の研究によると、年齢に関係なく、全体の20パーセントの方が、安定的にしゃがみ姿勢ができないという報告がされています。

以下で、スムーズにしゃがみ姿勢をとることができるための条件について紹介させていただきます。

しゃがみこむ姿勢は、・股関節・ひざ関節・足関節を最大限に曲げ込むことでおこなえます。

各関節に支障があると、それを代償するために他の関節に過剰な負荷をかけてしまいます。

特に、足関節の可動性が、しゃがみ姿勢が安定的にできるかを左右されると研究報告がされています。

足関節は、一般的には足の甲側に20度に曲がれば、正常とされています。

しかし、しゃがみ姿勢の足首の曲がる角度は、21〜34度あたりまで曲がることが必要とされます。

反対に、足関節が、足の甲側に曲がる角度が、15度以下になるとしゃがみ姿勢が困難になります。

ですので、股関節、ひざ関節、そして特に足関節の可動域を広げていくことが、しゃがみ姿勢を柔軟にできる条件となる。

立っているときは、多少、重心バランスが崩れても、動ける幅が広いので、ある程度は柔軟に対応できます。

しかし、しゃがみ姿勢は、各関節を曲げ込んでいいるため、重心のバランスをとる幅がせまくなり、非常に不安定な姿勢です。

しゃがみ姿勢での重心バランスは、足の裏が地面にしっかりと接地して、重心が前方にあることで安定します。

反対に、しゃがみ姿勢で重心バランスを後ろにすると、そのままひっくり返るか、ひっくり返らないよう踏ん張るために、筋肉を過剰に使います。

そのことで、しゃがみ姿勢が体に痛みや疲労を発生させます。

先ほどの「正常な関節可動域」の項目で、足関節の可動域が重要だと述べました。

それは、しゃがみ姿勢で前に重心バランスを持っていくために、足首をしっかり曲げることが必要なためです。

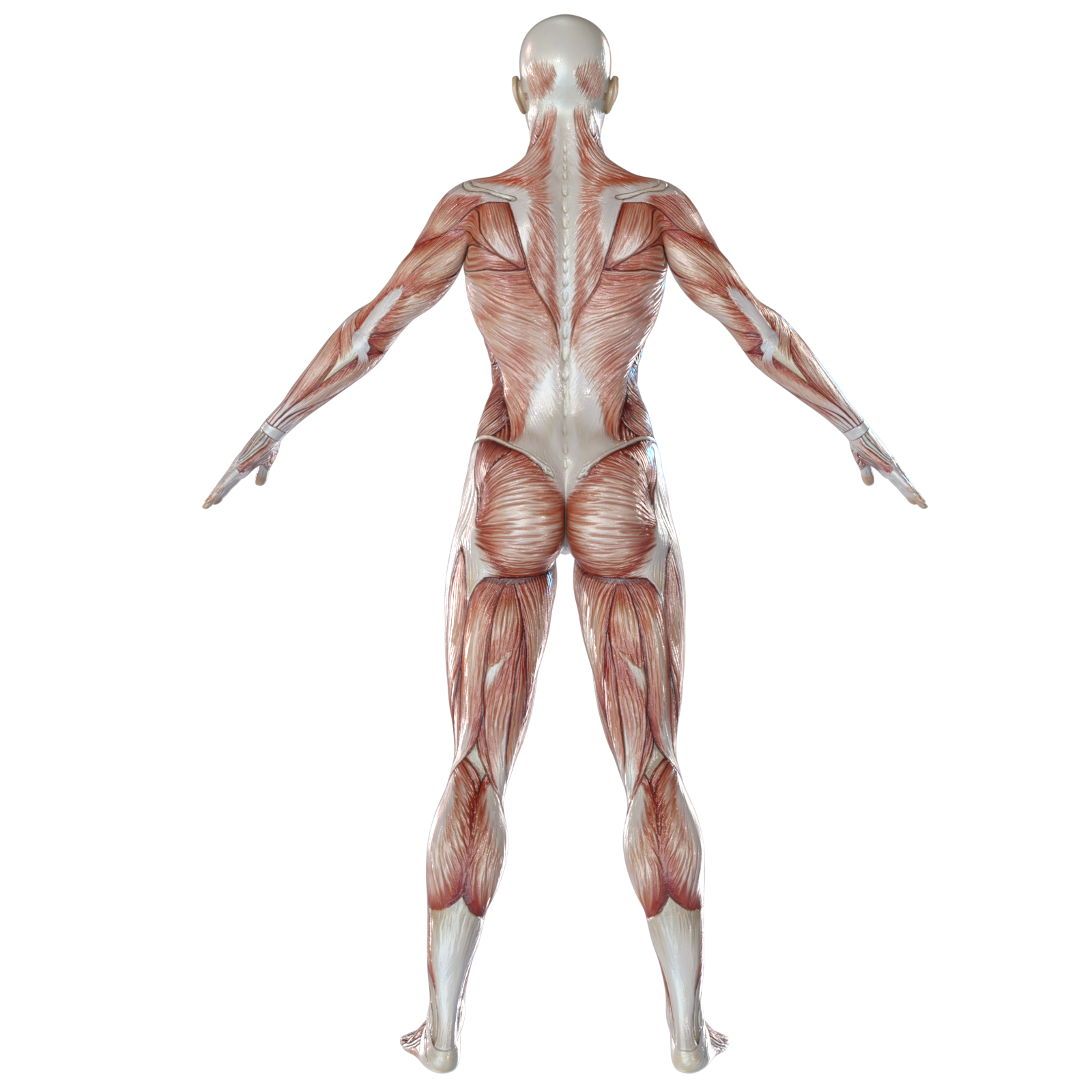

しゃがみ姿勢をスムーズにとるためには、以下のような筋肉の状態であることが重要です。

・姿勢を安定させる背中とおなかの筋肉の共同するバランスが良いこと

・最大可動域まで曲げる股関節、ひざ関節、足関節周辺の筋肉の柔軟性が高いこと

・しゃがみ姿勢の時に前方に重心を維持するスネの筋力が十分であること

・しゃがみ姿勢で土台となる骨盤の位置を維持するためにお尻の筋肉量と柔軟性が十分であること

以上のような条件が整うことで、しゃがみ姿勢をスムーズに取ることができます。

ガーデニングでしゃがむ動作をする際に、体への負荷を最小限にするためのポイントを以下で紹介していきます。

しゃがむ姿勢をとるために必要な、股関節・ひざ関節・足関節の可動域とその周辺の筋肉の柔軟性を促進するストレッチを以下で紹介していきます。

片方の足を前に出して、ひざを90度に曲げます。

もう一方の足を後ろに伸ばし地面にひざをつけます。

両手で地面につけて体を支えながら、重心を前に移動します。

後ろに引いた股関節の前面が伸びるのを感じたら、その状態で、10秒間、キープしてください。

反対の足も同じようにおこなってください。

足をクロスした状態で立ちます。

その状態のまま、体の力を抜いて前に倒したときに、後ろの足の太ももからひざ裏が伸びるのを感じたら、その状態で、10秒間、キープしてください。

反対の足も同じようにおこなってください。

足を軽く前後にひざを伸ばした状態でひらき、かかとも地面につけます。

前に出した足のひざを曲げながら、体の重心を前に移送して、ふくらはぎが伸びるのを感じたら、その状態で、10秒間、キープしてください。

反対の足も同じようにおこなってください。

片方の足のつま先と足の甲を床につけます。

そのまま、すねを前に押しだし、足のつま先と足の甲を床に押し付けてください(強くすると痛めますので軽い力で押し付けてください)。

足首の前面が伸びるのを感じたら、その状態で、10秒間、キープしてください。

反対の足も同じようにおこなってください。

以上のようなストレッチを、しゃがんでガーデニングをする前に準備体操としておこなうことと、ガーデニングを終えた後に整理体操としておこなってください。

体に負荷をかけるしゃがみ姿勢は、

、・頭が前方に突っ込みすぎている

・あごがひざに近づけすぎ

・腰や背中が丸く曲げすぎている

です。

重心バランスを前方に維持して、なおかつ筋肉バランスや関節への負荷を減らすためのしゃがみ方は、

・頭と背筋を一直線に維持する

・アゴを引いて必要な分だけ目線を下げる

・重心を足の指や前方足底にかける

・しゃがんだときの足幅は肩幅ぐらいにする

・しゃがんだときにひざと足先の方向をまっすぐにする

を意識することで、余分な力を使わずに楽にしゃがめます。

しゃがんでいるときだけではなく、立っている状態からしゃがむ動作、しゃがんでいる状態から立つ動作でも、体を痛めてしまうことも少なくありません。

その要因としては、体の中で一番重たいのは、お尻の筋肉の移動の仕方にあります。

お尻の筋肉を効率よく動かせば、安定したしゃがみ姿勢をとったり、解除できます。

肩幅ぐらいに足を広げて、足先とひざの方向をまっすぐ前にそろえて、足裏がしっかり接地しているのを感じて立つ。

股関節とひざを曲げて、両手を地面について体を支えて、お尻を上げた状態にする。

そのままお尻を下げて、アゴを引いて背筋を伸ばす。

両手を地面について体を支えて、ひざを軽く伸ばし、お尻を上げる。

お尻を上げたまま、両手をひざを上において、体を支える。

ひざにおいた手で体を支えながら、顔を上げて股関節、腰を伸ばして立ち上がる

ガーデニングは、手をかけてあげるほど答えてくれる充実感のある趣味です。

それだけに、熱心に時間を忘れて、しゃがみ姿勢を続けることで、体を痛めてしまいがちです。

春に好きなガーデニングを思う存分におこなうために、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでもしゃがむ姿勢が取りずらいようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に座り続けたことで起こる体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広