- Blog記事一覧 -運転 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

運転 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

先日、60歳代女性の方が、ひざの痛みを訴えて来院されました。

きっかけをお聞きすると、親戚の訪ねるために、1時間ほど車を運転して、目的地に着いたので、車から降りようとすると、ひざの曲げ伸ばしが痛くてスムーズにできなかったと。

車から降りて、しばらく歩いていると、ひざの動きがマシになったが、違和感は今も感じているそうです。

今年はまだ何回か車に乗ってその親戚を訪ねる予定なので、今後のことを考えると今回のひざにおこったに不安とのことでした。

今回、ご相談いただいた患者様のように、長時間、連続して車を運転した後に車から降りようとすると、ひざに痛みを感じられる方は少なくありません。

また、車を安全に運転するためには、ひざの動きは大変重要になります。

そこで今回は、長時間、運転することで、車から降りるときに、ひざに痛みが発生する理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、長時間の運転によるひざの痛みの発症を防ぎ、車の乗り降りをスムーズにおこなえます。

運転中は、運転席の狭い空間で、ひざを一定の角度の間で保つため、ひざの関節やその周囲の筋肉の動きに制限がかかります。

そうすると、そのひざを一定の角度の間で、関節やその周囲の筋肉で固まり柔軟性が低下します。

その状態から、車を降りようとひざを曲げ伸ばしすると、ひざの関節やその周辺の筋肉が対応できず、痛みが発生します。

また、車を降りて歩くことで、ひざの関節やその周辺の筋肉の血流が改善して、酸素や栄養がいきわたり、固まったひざ周辺の組織が回復することで、痛みが軽減します。

長時間、車を運転することで、車から降りるときに、ひざに痛みが発生することを予防するためには、車に乗る前と降りた後にひざに関わる筋肉の体操をおこなうことが有効です。

また、長時間、車の運転で可動域が低下した膝に対して、車から降りる前に、運転席で体操をすることも有効です。以下でその方法を紹介させていただきます。

車や壁に片手をあてて体を支えてください。

支えた手とは反対側の足を、軽く前後に振る動作を、10秒間、おこなってください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

この体操を左右の足で交互に3回ずつ繰り返しおこなってください。

片足を一歩前に出して、かかとを地面につけてください。

その状態のまま、上半身を前に倒しすことで、前に出した太ももの裏が伸ばされるを感じたら、10秒間、維持してください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

この体操を左右の足で交互に3回ずつ繰り返しおこなってください。

車や壁に両手をおいて体を支えて、片足を後ろに引きます。

その状態から、かかとを地面につけたまま体重を前にかけることで、後に引いたふくらはぎの筋肉が伸びるのを感じたら、10秒間、維持してください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

この体操を左右の足で交互に3回ずつ繰り返しおこなってください。

座席に座り、背筋を伸ばした状態で、 両手で片方の太ももを抱え、軽く持ち上げます。

そのまま、足をぶらぶらと軽く前後に振る動作を、10秒間、おこなってください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

この体操を左右の足で交互に3回ずつ繰り返しおこなってください。

運転前や運転後に適切な対策をすることで、長時間、車の運転をしてもひざの痛みを予防できます。

今後も安全で快適なドライブを続けるためにも、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも、長時間、車の運転することで発症するひざの痛みが解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、ひざの痛みへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

70歳代女性の方が、肩こりを訴えて来院されました。

きっかけをお聞きすると、ケガをして足の不自由な友人を、日常生活の買い物に困っているだろうと、車に乗せて買い物に出かけた後に、肩こりを感じだしたとのこと。

他人を乗せていたし、不慣れな道だったので、安全に運転することを意識したため、普段より非常に緊張し、疲れたそうです。

そんな運転をした2・3日後に、急にひどく肩こりを感じて、気分が悪くなり、ふらつきやすい状態になったと。

今回の患者様のように、ストレスのかかる状態での車の運転で、運転後にきつい肩こりが発症される方が少なくありません。

そこで今回は、不慣れな道の運転や人が同乗して緊張した状態での車の運転後に肩こりが起こる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、いつもより緊張した状況での車の運転後に起こった肩こりを解消できます。

不慣れな道を運転したり、同乗者がいるための安全に運転しなければという思いなど、状況での車の運転後に、肩こりが発症する理由として、感情へのストレスがあげられます。

車の運転は、「怒り・ イライラ」「事故の不安」「焦り」「不快・悩み」「眠気・疲労」「神経質」といった主に6つの感情へのストレスがかかると言われています。

特に今回、ご相談いただいたような、自分一人だけ車に乗って運転していたとは違う状況によって、「事故の不安」や「焦り」といった感情へのストレスが増加します。

こういったストレスを感じると、体が「危ないかもしれない」と感じて、筋肉を緊張させてすぐに動けるように準備します。

それによって普段の車の運転より、ハンドルを握っている腕から肩にかけての筋肉が過剰に緊張します。

その結果、肩周辺の筋肉の疲労や損傷により、筋肉痛が起こります。

筋肉痛は、その原因となる動作の24〜72時間後に発症することが多いため、運転後しばらくしてから、肩こりを感じるようになるのです。

不慣れな道の運転や同乗者がいることで心身にストレスがかかり、その結果として、肩こりが発症します。

いつもとは違う状況や環境となる車の運転となると感じた場合は、運転前、運転中、運転後のそれぞれにおこなっていただきたい対処法を以下で紹介します。

運転前に、肩のストレッチをおこい体温を上げることで、筋肉の柔軟性が上がります。

指を組んだ手のひらを頭の後ろに当てて、肘をゆっくり開いて胸をそらします。

胸が開き、両方の肩甲骨が背骨の方向に寄ったのを感じたら、その状態を10秒間、キープしてください。これを3回、おこなってください。

両手で肩を抱きしめてください。

左にゆっくり上半身を大きく上半身をねじって、10秒間、キープしてください。

右にゆっくり上半身を大きく上半身ねじって、10秒間、キープしてください。

これを3回、おこなってください。

右の手のらを上に向けて、右腕を前にまっすぐに伸ばし、左手で右手の指先をつかみます。

右手の指先を左手で軽く引き、右の前腕の手のひら側が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の腕も同じようにおこなってください。

これを交互に、3回、おこなってください。

運転するために意識的に、リラックスした状態を作ってください。

そのための方法として、深呼吸を繰り返すと効果的です。

深呼吸は、「鼻から4秒間、息を吸って、口から6秒間、息をはく」リズムでおこなうとより効果的です。

運転前までに、目的地までのルートを確認し、道順を少しでも把握しておくことで、運転中の不安を減らせます。

カーナビやスマホのマップなどを運転前に事前に設定して、活用することをおすすめします。

同乗者をされる方へ、事前に、自分が不慣れな道を運転するなど、緊張しながらの運転になることを伝えておいてください。

それによって、同乗者の協力を得られると、車の運転のプレッシャーが軽減できます。

車のシートに深く座り、背中とシートがしっかり接触するようにします。

必要でしたら、腰や座面に補助シートや補助まくらを当ててください。

ハンドルは、肘は軽く曲げた状態で、時計の文字盤で言えば、左手が9時、右手が3時の位置にあてることが理想です。

ハンドルは、親指を内側に優しくそえて、人差し指から小指を軽くあてて、指ではなく手のひらで握ってください。

ハンドルの内側に深く親指をかけると、ハンドルと強く握り過ぎ、肩に力が入り、肩こりの要因となります。

長時間の運転になる場合は、1時間ごとに休憩を取り、いったん、車から外に出てください。

その際に、軽く足踏みをしたり、背伸びをして、体を動かしてください。

運転後に、軽く体操をおこなって、運転で使った肩周辺の筋肉に刺激を加えてください。

それによって、血行が促進されて、運転後に肩こりを防げます。

肘を曲げて手を肩にあてて、両肩をゆっくり回します。

10回、前に回したら、10回、後ろに回してください。

これを、3回、おこなってください。

両手を肩の高さで前に伸ばし、体の前方で手を組んでください。

頭をくんだ両手の間に倒して、肩甲骨を外側に引き離すように、組んだ手を前に伸ばして、10秒間、キープしてください。

これを、3回、おこなってください。

手を腰の後ろで組みます。

肩甲骨を寄せるようにして胸を張りながら、組んだ手を伸ばしながら上に上げ、10秒間、キープしてください。

これを3回、おこなってください。

運転後は、温かいお風呂にゆっくり入ってください。

お風呂に入り体温を上げることで、血行が促進されて、運転で疲れた肩周りの筋肉への回復がうながされます。

車の運転は、その緊張で多くのエネルギーが消費されて、その過程で体の水分が失われます。

特に、筋肉の水分の2%でも失われると、けいれんや痛みが発症します。

運転後は、喉が渇いていなくても、意識的に十分な水分の補給をおこなってください。

今回、ご相談いただいた患者様は、ケガで買い物も行きづらくなったお困りのご友人のためにと、頑張って車の運転をされたとのことで、本当に素晴らしいと思いました。

こういった人のために起こした行動のために、肩こりなど、お体の不調の発症を少しでも軽減していただけるために、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも緊張した状況で車を運転後に起こる肩こりが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、車の運転による体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

車を運転されるのがお好きな方は、よくミッション車を自家用車として選択される方が多いです。

その理由をお聞きすると、車を自分で操作しているという実感がより強く感じるからだとおっしゃられます。

そんな車好きにはたまらないミッション車ですが、ミッション車を運転するたびに、左肩の後面の痛むと、40歳代の男性の方が、当院に来院されました。

お話をお聞きすると、クラッチ操作で、レバーをセカンドに入れようとするたびに、左肩の関節の後面に痛みが走ると。助手席に座っている奥様からも、左肩がケイレンしていると指摘されたそうです。

奥さんが賛同してくれたので、念願のミッション車を買ったのに、左肩の後面の痛みで、長時間、乗れなくて困っているとのことでした。

そこで今回は、ミッション車のクラッチ操作で、レバーをセカンドに入れる際の左肩関節への影響と左肩の痛みに対しての対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、左肩の痛みに悩まされることはなくミッション車を運転できます。

ミッション車を運転中に、セカンドへのシフトチェンジをするために、レバーを操作することで、左肩関節への影響を以下で紹介していきます。

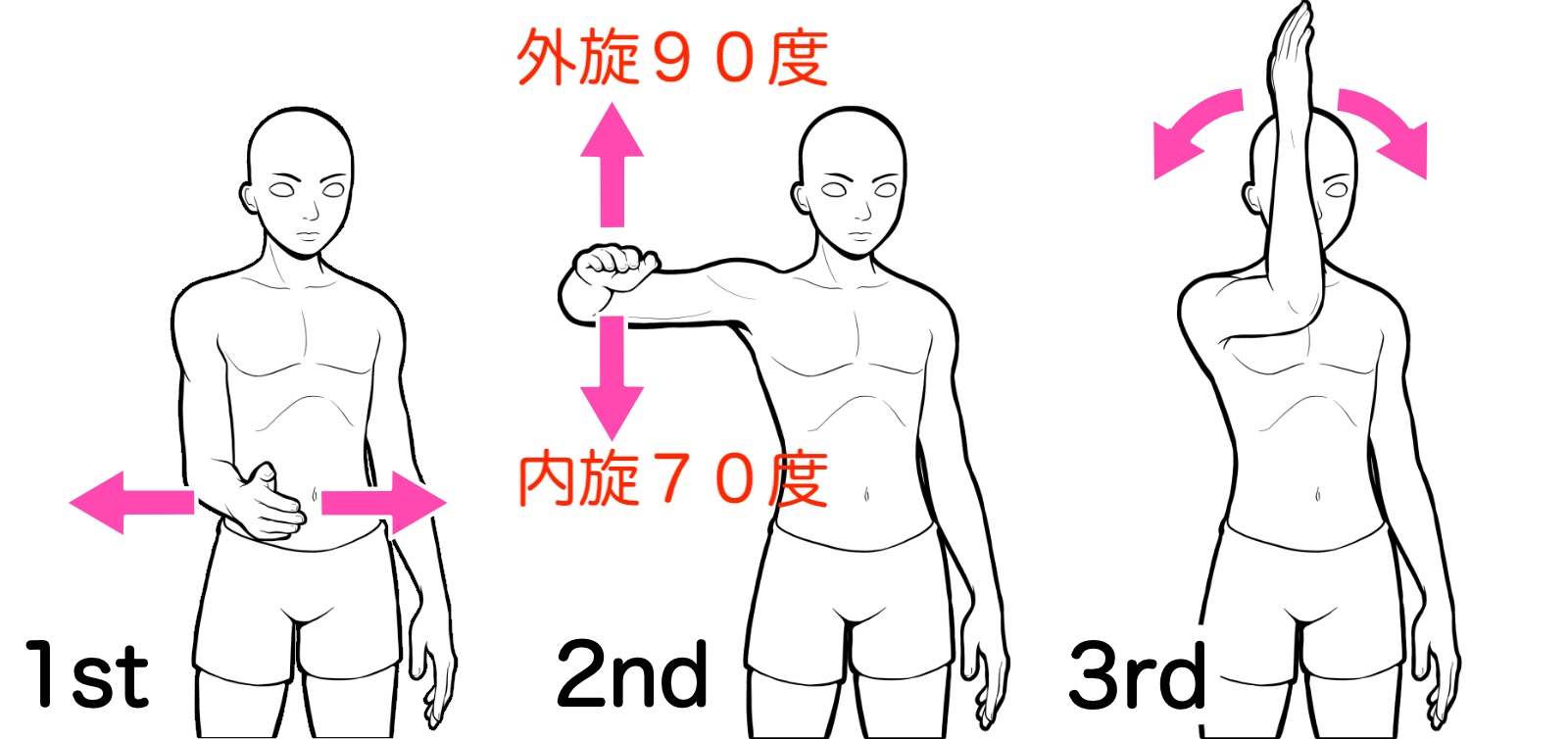

肩関節の動きを検査する際に、3つのポジションでおこなわれます。

その中でも、セカンドポジションと言われる動作は、ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作に近いものです。

ミッション車のセカンドに入れる動作は、セカンドポジションの内旋動作です。

この動作で肩関節が動かせる角度は、70度です。

セカンドに入れるためにレバーを引いた際に、70度以上、もしくはご自身のセカンドポジションの内旋ができる角度以上に曲げると、肩関節に関節技が極まった状態となり、痛みが発生します。

また、セカンドポジションの内旋することは、肩関節の後面に負荷をかけます。

つまり、セカンドに入れるためにレバーを引くために、過度のセカンドポジションの内旋の動作をすることで、肩関節の後面に痛みが発生します。

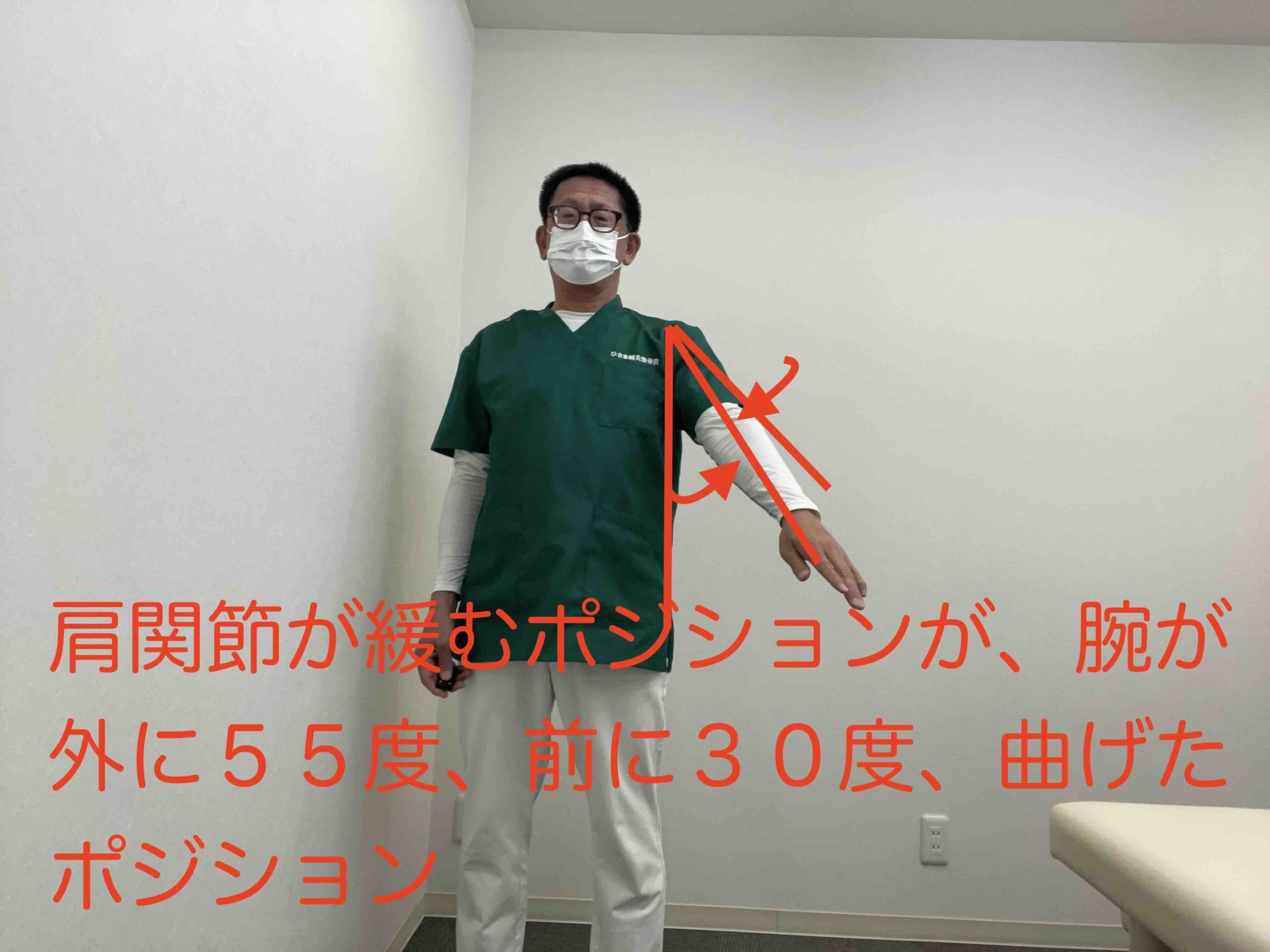

肩関節は、腕を自由に動かすために、緩い関節です。

その緩い肩関節がさらに緩くなるポジションが、腕が外に55度、前に30度、曲げたポジションです。

これもつまり、ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作に近いものです。

肩が緩んで安定しない状態で、セカンドにシフトチェンジするために動作を繰り返すことで、肩関節周辺の組織を痛めてしまいます。

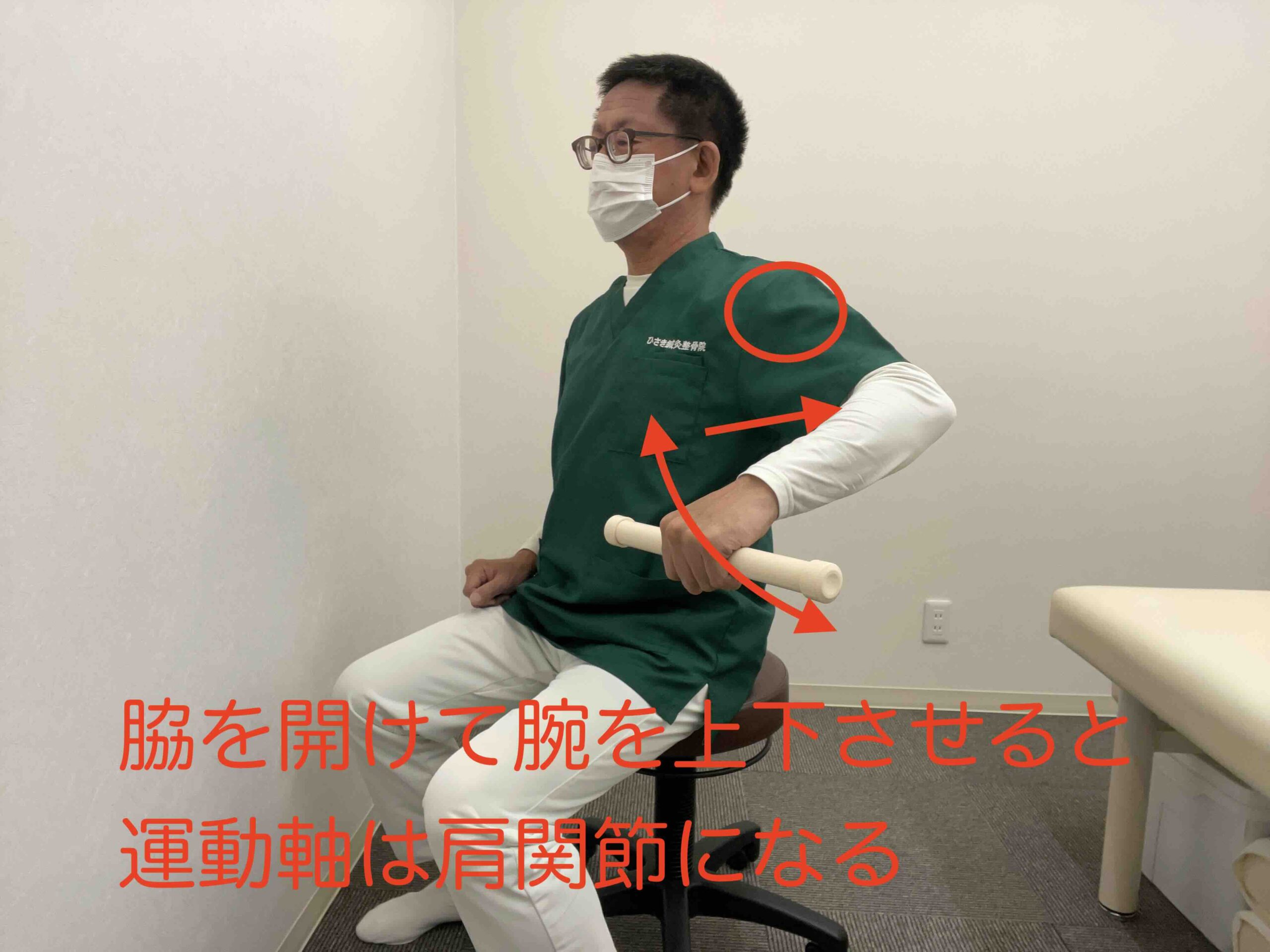

人間の片腕の重さは、3〜6キログラムもあります。そんな重さのある腕を動かす際に、腕のポジションによって、肩関節への負荷が変わってきます。

例えば、ダンベルをもって上下させる際に、脇を開けておこなうのと脇を閉めておこなうのでは、脇を開けておこなう方がダンベルが重たく感じます。

これは、脇を開けておこなうと、肩関節が運動軸になり負荷がかかるためです。

脇を閉めた場合は、肘関節が運動軸となり、肩関節への負荷が軽減されます。

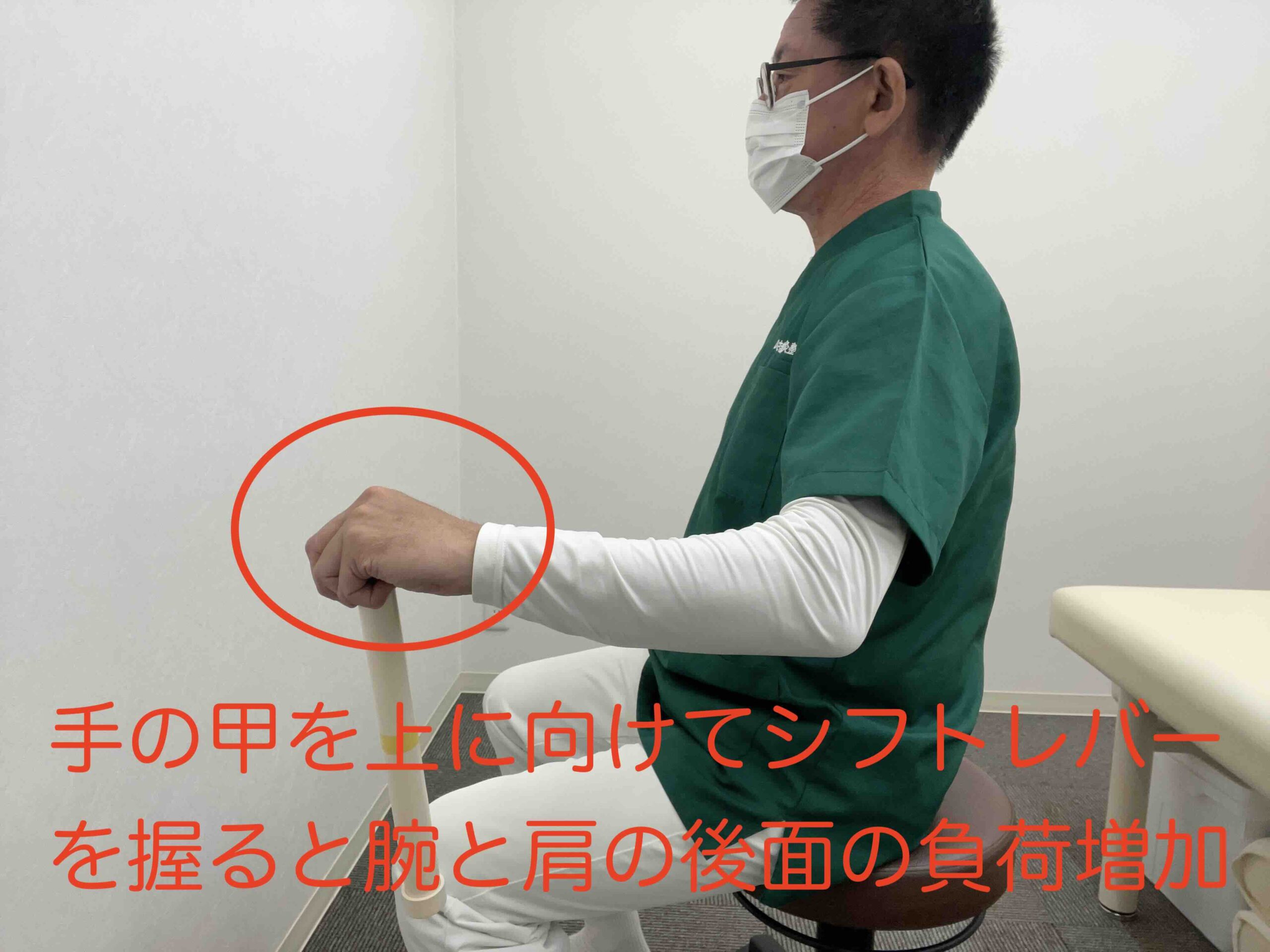

ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作は、脇が開いた状態でおこないがちです。

つまり、そのような動作が、腕の重みを肩関節に集中させて負荷がかかり、支えきれなくなり痛みが発生しやすくなります。

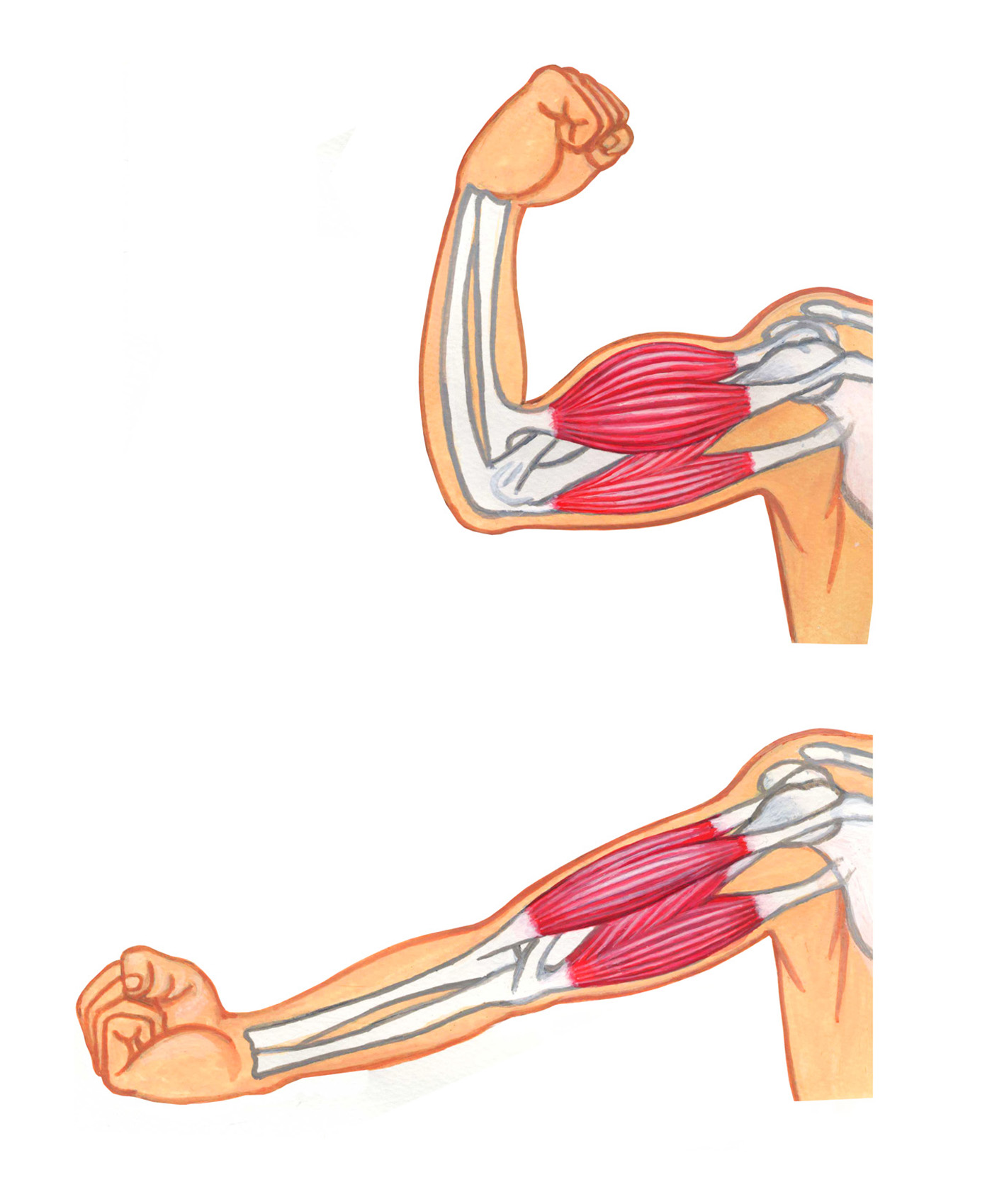

ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作は、肘を曲げておこないます。

肘を曲げた状態をキープするには、腕の前面と後面の筋肉が、引っ張り合って、釣り合いが取れます。

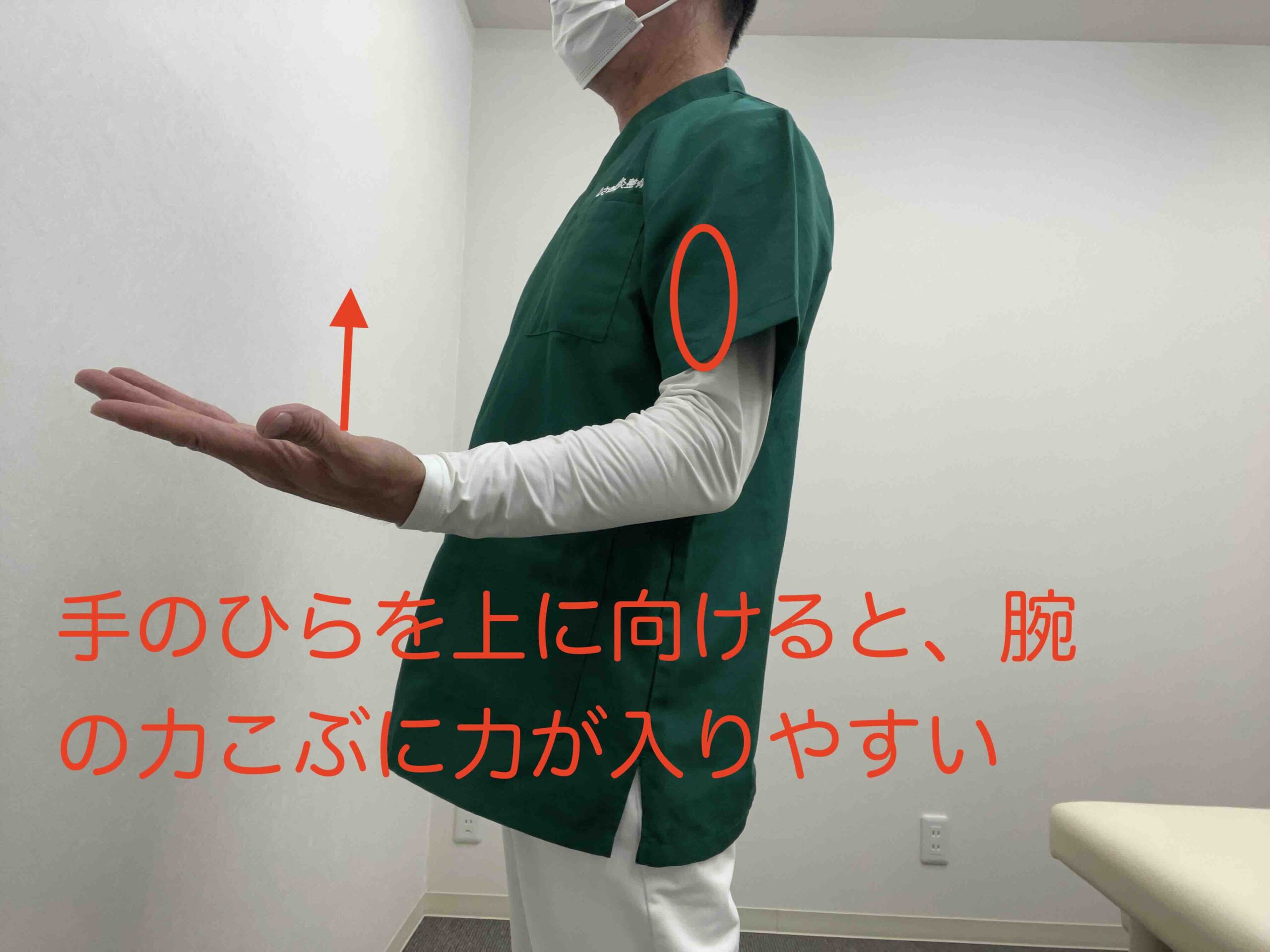

腕の前面の筋肉は、手のひらが天井側に向いているときは、非常に強い力を発揮します。

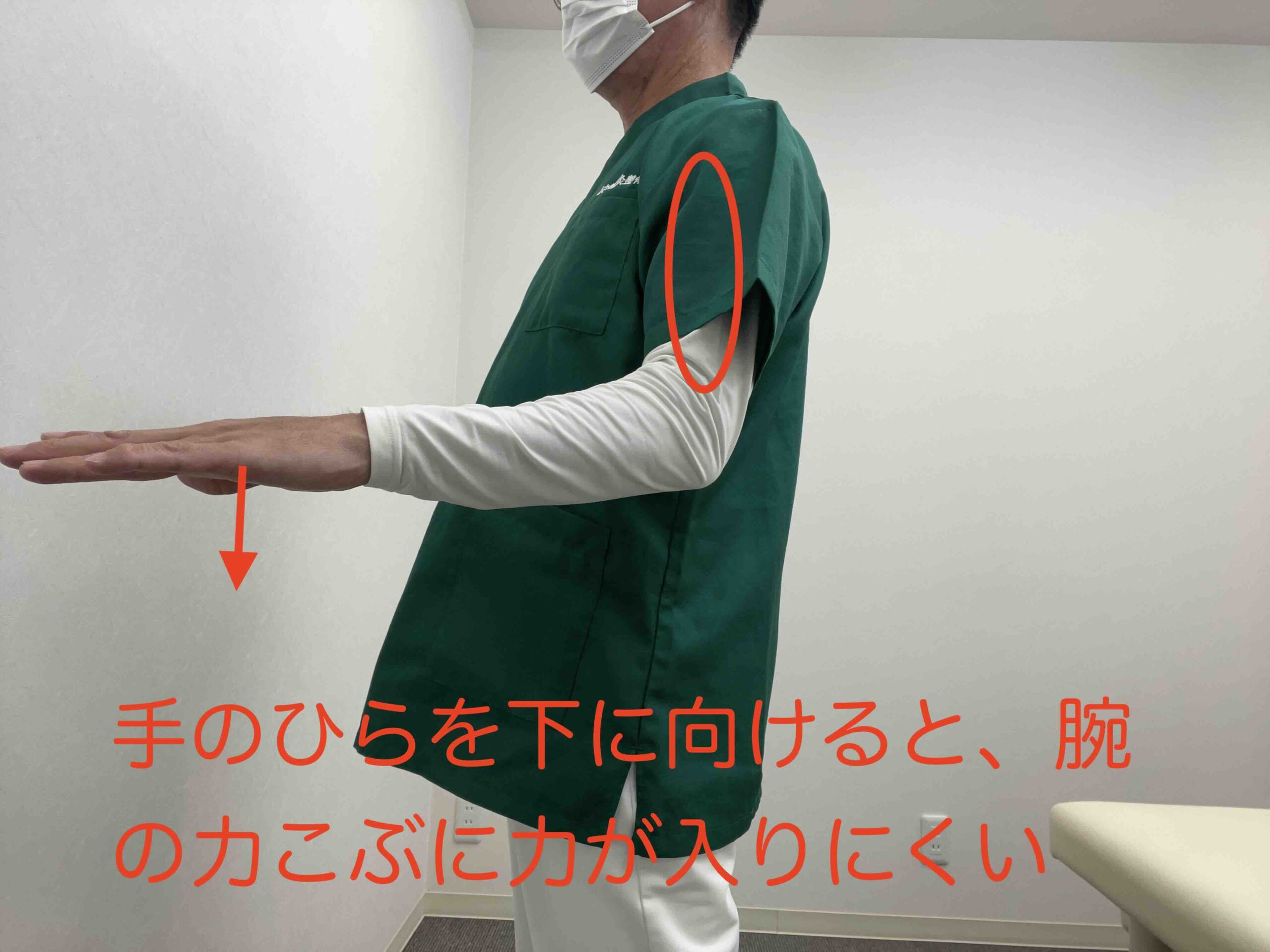

しかし、手のひらが床方向に向いているときは、腕の前面の筋肉はの力は減弱します。

手のひらを上に向けた状態で、力こぶに力を入れて、それを触ってみてください。

その後に、手のひらを床側に向けて、力こぶに力を入れて、それを触ってみてください。

そうすると、明らかに、手のひらが床に向けた状態の方が、上腕の前面の筋肉に力が入りにくいのがわかるかと思います。

ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作は、この上腕に力が入りにくい手のひらを下に向けた状態でおこなわれやすいです。

そのため、上腕の前面と後面の筋肉の引っ張り合いのバランスが崩れて、上腕の後面の筋肉が過度に働きすぎて、肩関節の後面に影響して痛みが発生しやすくなります。

ミッション車でセカンドへギアをシフトチェンジする際に、左肩に痛みが発生することを予防する方法を以下で紹介していきます。

シフトを握る腕のポジション

セカンドへのシフトレバーを動かすときに、左肩の後面に負荷をかけないためには、

・肘を脇から離さない

・レバーを握る手を床方面に向けない

・ご自身の肩のセカンドポジションの内旋の角度に無理のない位置に車のシートを調整することを意識してレバーを操作してください。

長距離のトラックやレースの車は、長いシフトレバーにカスタマイズされているのがよくみられます。

これは、シフトチェンジのときに、シフトレバーに伸ばす腕の距離を縮めることで、動作を最小限にして、腕や肩が疲れにくくなる効果があるためです。

また。てこの原理で、シフトレバーの操作が軽くできるというメリットもあります。

車部品販売店や車を買ったお店で、シフトレバーのカスタマイズについてご相談されることをおすすめします。

ミッション車のセカンドへのシフトレバーを動かす際には、どうしても左肩後面に負荷がかかってしまいます。それに対応するためには、左肩後面の筋肉の柔軟性が必要になります。

そのためのストレッチの方法を以下で紹介していきます。

右手で左ひじを、左前腕の下から持ちます。

左ひじを持った右手で、肩の高さまで腕を持ち上げて、右の外方へ伸ばします。

その状態で10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

左腕を肘を軽く曲げた状態で、右手でしたから左ひじを持ちます。

左ひじを持った右手で腕を持ち上げて、右斜め上方に伸ばします。

その状態で10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

手を後ろに回し、右手で左のひじをつかみます。

左ひじをつかんだ右手で、右方向に伸ばします。

その状態で10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

ミッション車でシフトチェンジをしながらのドライブは、かっこいいですし楽しいです。

一方で、オートマ車に比べて、操作が多くなり、体に負荷がかかりやすくもなります。

その一つとして、セカンドにシフトチェンジするためのレバー操作で、左肩の痛みが発生することもあります。

それを予防するためにも、左肩に負荷がかからないポジションや工夫、左肩のケアの方法を紹介させていただきました。

そのことがみなさまのお役に立てれば幸いです。それでもセカンドへのレバー操作で左肩に痛みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、車の運転で起こる体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

ゴールデンウィーク中に外出するための交通手段を統計したところ、「車」がトップという報告がされています。

車で移動すると、臨機応変に対応できるので、大変便利です。

しかし、車で外出する際に、主に運転手以外の同乗者の方からよくお聞きするのお悩みが、

「乗り物酔い」

です。

外出するのはうれしいけれども、車酔いでつらい思いをするのではないかと心配になるそうです。

そこで今回は、車での移動で乗り物酔いになる理由とその対策について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、ゴールデンウィーク中に車での移動中に乗り物酔いで苦しい思いをすることを予防できます。

車の移動によって、乗り物酔いがおこる要因として、

「平衡の感覚情報のズレ」

です。

平衡の感覚情報は、

・耳

・目

・筋肉

で集められます。

耳は、音の情報を集めて脳に送るだけではなく、振動・加速・揺れ・重量などの平衡に関わる刺激情報も集めて、脳に送ります。

また、目は、目に映る周囲の景色や物の配置、動きの情報を脳に伝えて、平衡感覚に関与します。

筋肉は外部から受ける刺激で、筋肉が伸びたり縮んだりする感覚情報を脳に伝えることで、平衡への感覚にフィードバッグされます。

この耳と目と筋肉がそれぞれが感じる平衡の感覚情報が脳で統合されて、平衡感覚が保たれます。

耳や目や筋肉から伝わる平衡の感覚情報が一致していれば問題はありませんが、車に乗ることで平衡感覚情報にズレがでる場合があります。

例えば、車に乗っていると、風景は流れて体は動いていると目が感じる平衡感覚の情報が脳に送られているのに、車の席に座って固定されているので体は動いていないという耳や筋肉からの平衡感覚情報が脳に送られ、そこに情報のズレが生まれます。

そのズレた矛盾する情報が、車に乗ることでどんどん脳に集まり、ついには脳が混乱して、血流や呼吸、発汗などの体の無意識におこなわれる自動で調節する機能が狂います。

それによって、体の不調を引き起こし、乗り物酔いの症状が発生します。

車に乗っているときに起こる乗り物酔いの症状は、急に発症することがあります。

乗り物酔いの症状として、

・はき気

・おうと

・おなかの不快感

・顔色が青白くなる

・発汗

・めまい

・頭痛

・生あくび

・眠気など

が起こります。

また、意識の低下や過呼吸、血圧の低下、脱水、など重症度の高い症状も引き起こします。

車による乗り物酔いは、車から降りるか、車が停止すれば、通常は徐々に症状がおさまっていきます。

車に乗ることで起きる乗り物酔いを予防するために、車に乗る前におこなうことと、乗ってからおこなうことを以下で紹介させていただきます。

乗り物酔いを予防するために、以下の対策を事前に取っていただくことがおすすめです。

・車に乗る前日はしっかりと睡眠をとる

・車に乗る前は軽食をとり、胃の中を少し満たしておく(空腹や食べ過ぎをさける)

・水分を十分にとる・酔い止めの薬を服用する

車に乗ってからの乗り物酔いを予防するためには、以下のような対策がおすすめです。

・車の窓を開けて換気する

・本やスマホを見るのを避ける

・ゆったりとした姿勢で前を向いて座る

・遠くを見るようにする

・体と頭はできるだけ動かさない

・目を閉じるもしくは寝る

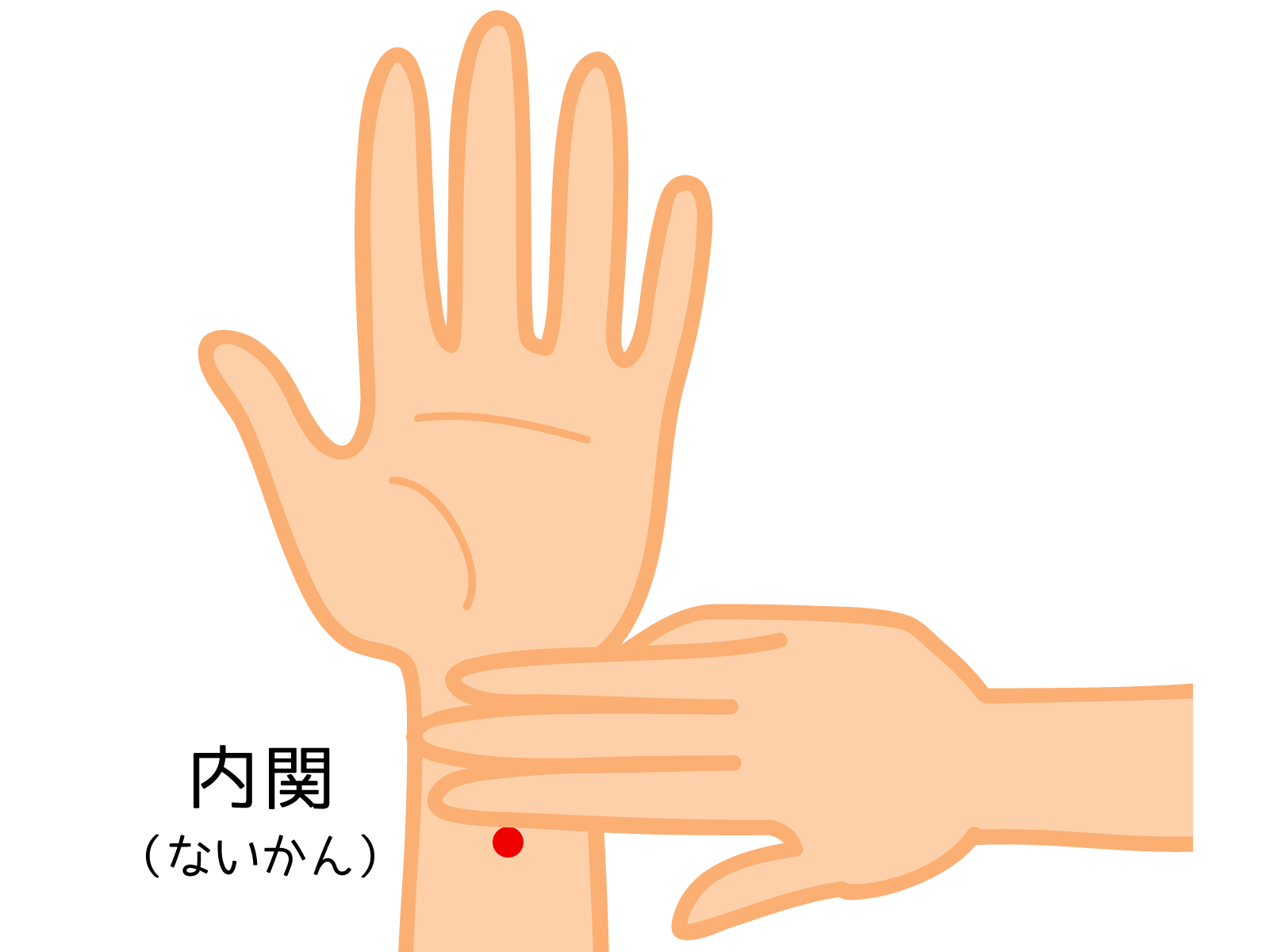

東洋医学では、乗り物酔いに効果が見込まれるツボが存在します。

それは、「内関(ないかん)」と呼ばれるツボです。

そのツボの位置は、手のひら側の手首のシワから、肘にほうに向かって、指を3本分あてた位置に真ん中にあります。

気持ちがいい程度に、左右の前腕にあるツボを刺激してください。

乗り物酔いを発症すると、ご自身もつらいですし、同乗しているご家族や友人にも心配をかけてしまします。

せっかくのゴールデンウィークを利用しての車での外出ですので、楽しんでいただくためにも、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

また、ゴールデンウィーク中に、車に乗ることでお疲れが回復しづらようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に車に乗ることで起こる体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

今年のゴールデンウィークは、長い方で10連休となるようです。

コロナ禍による自粛も緩和されて、ゴールデンウィークを利用して、帰省される方のお話をよくお聞きします。

帰省するための交通手段としては、車の利用が多いようですが、10キロメートル以上の渋滞が頻繁に発生することが予測されいます。

毎年、ゴールデンウィーク中に、長時間、車を運転することで、運転手の方が腰の痛みを発症されて、つらかったというお話をお聞きすることが少なくありません。

運転中の腰痛は、集中力や注意力の低下を引き起こすため、安全に運転するためにも、こまめなケアが必要です。

そこで今回は、長時間、運転することで腰に痛みが発生する要因と、その対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、腰痛に悩まされずにゴールデンウィーク中の運転を安全におこなえます。

ゴールデンウィーク中に、車で外出する際に、長距離の走行や渋滞のために、長い時間、運転することが多くなります。

そういった、長時間の運転で腰の痛みが発症してしまう要因を以下で紹介させていただきます。

長時間、同じ姿勢で車の運転を続けることで、体の中心部であり、上半身と下半身をつなげる役割がある、腰に負担がかかります。

車を運転する姿勢を維持するために、腰周辺の筋肉が、長時間、緊張し続けることで、筋肉が疲労し硬くなります。

そうすると、運転姿勢の維持や車から伝わる振動の吸収などができなくなり、腰の痛みが発生します。

長時間、車を運転していると、道路から車を通じて運転手に伝わる振動も腰に負担をかけます。

特に、凹凸な路面や急カーブなどの道を通る場合は、体に伝わる振動の負荷が強くなります。

この振動が、腰の筋肉や関節にダメージを与え、痛みを引き起こします。

車の座席に座った際に、車のイスと運転手の腰やお尻の相性も、腰痛を引き起こす要因の一つです。

座面や背もたれが腰や背中の形状に合わないと、運転中に体が安定せず、常に不安定な状態を強いられます。

適切な腰へのサポートをを提供できていない座席によって、運転姿勢を維持するために腰に負担をかけ、それによって腰の痛みを引き起こす可能性が高まります。

運転中は、腰周辺の太い血管を折り曲げたり圧迫されることで、血流が悪くなりやすい状態です。

長時間の運転によって、血液の循環が悪くなり状態が続き、腰周辺の筋肉や関節に必要な栄養や酸素が供給できず、また、老廃物も回収できなくなります。

そのため、腰周辺の組織、特に筋肉が疲労し回復しにくくなるため、腰に痛みが発生しやすくなります。

長時間、運転をする場合は、こまめに休憩をはさんでいただくのが、まずは腰痛予防の基本です。休憩時間の目安としては、

・一般道では。2~3時間の運転をするごとに30分程度休憩

・高速道路では、1~2時間の運転をするごとに30分程度の休憩

を目安に取ってください。

その休憩中に、運転手の方は、腰周辺のストレッチをおこなうことで、運転姿勢で負荷をかけた腰周辺の組織をケアができます。

そのストレッチの方法を以下で紹介させていただきます。

肩幅より広く足を開いて、つま先は外側に向けてください。

ひざ手を当てて、腰を落とします。

肩を開いた両足の間に入れるように体をひねり、その状態を10秒間、キープします。

反対側も同じように体をひねり、10秒間、キープします。

これを左右交互に、3回繰り返してください。

車や壁につかまり、前後に足を大きく開きます。

胸を張った状態で、前に出した足のひざを曲げながら、重心を前方に移動させて、腰を落とします。

後方に伸ばした股関節の前面が伸びたことを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを左右交互に、3回繰り返してください。

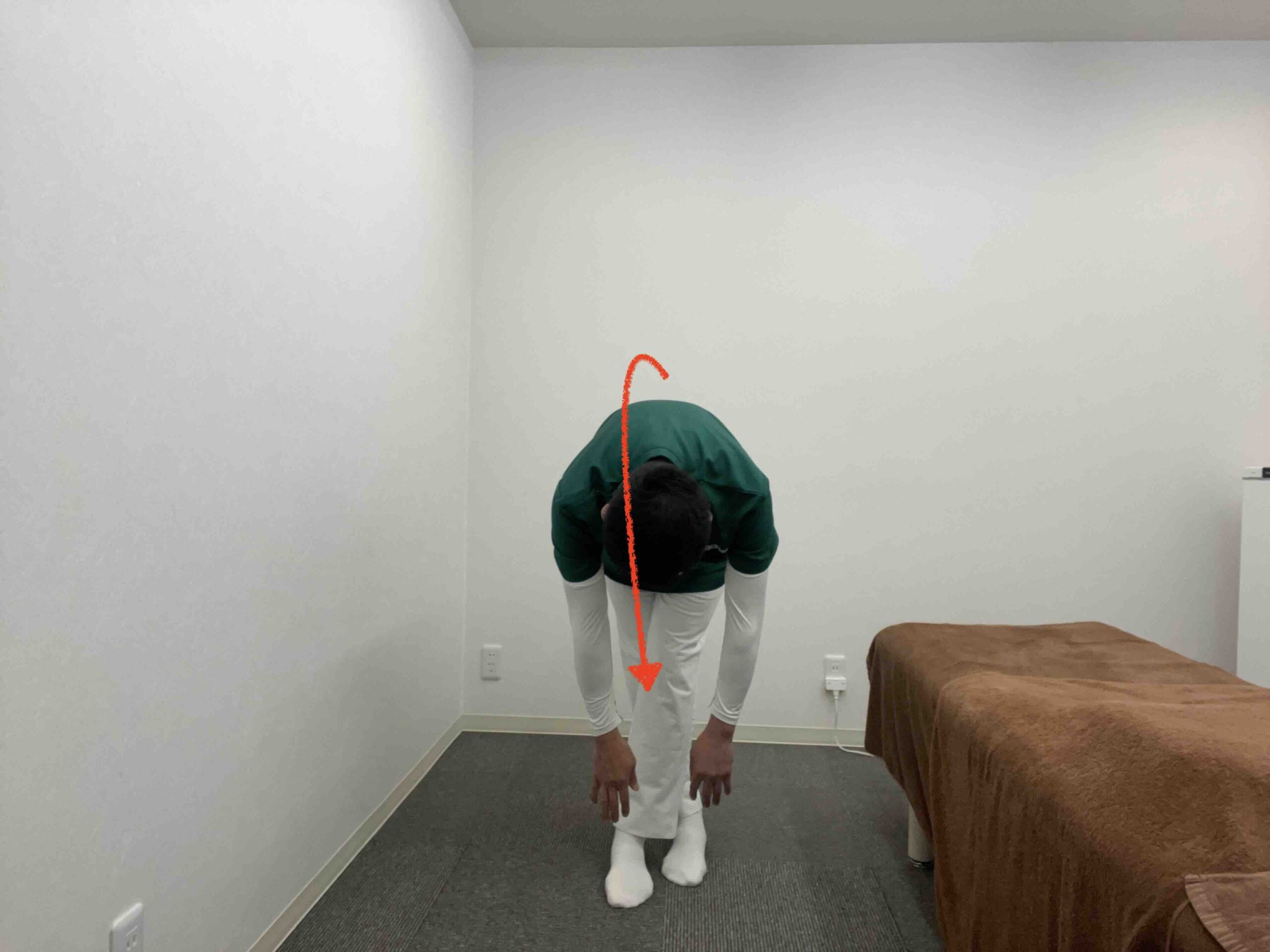

足を交差させて立ちます。

そのまま、息をはきながら、体を前に倒し、後ろの足の太もも裏が伸びたのを感じたら、10秒間、キープしてください。

それが終わったら、足を組み替えて、同じように体を前に倒して、10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

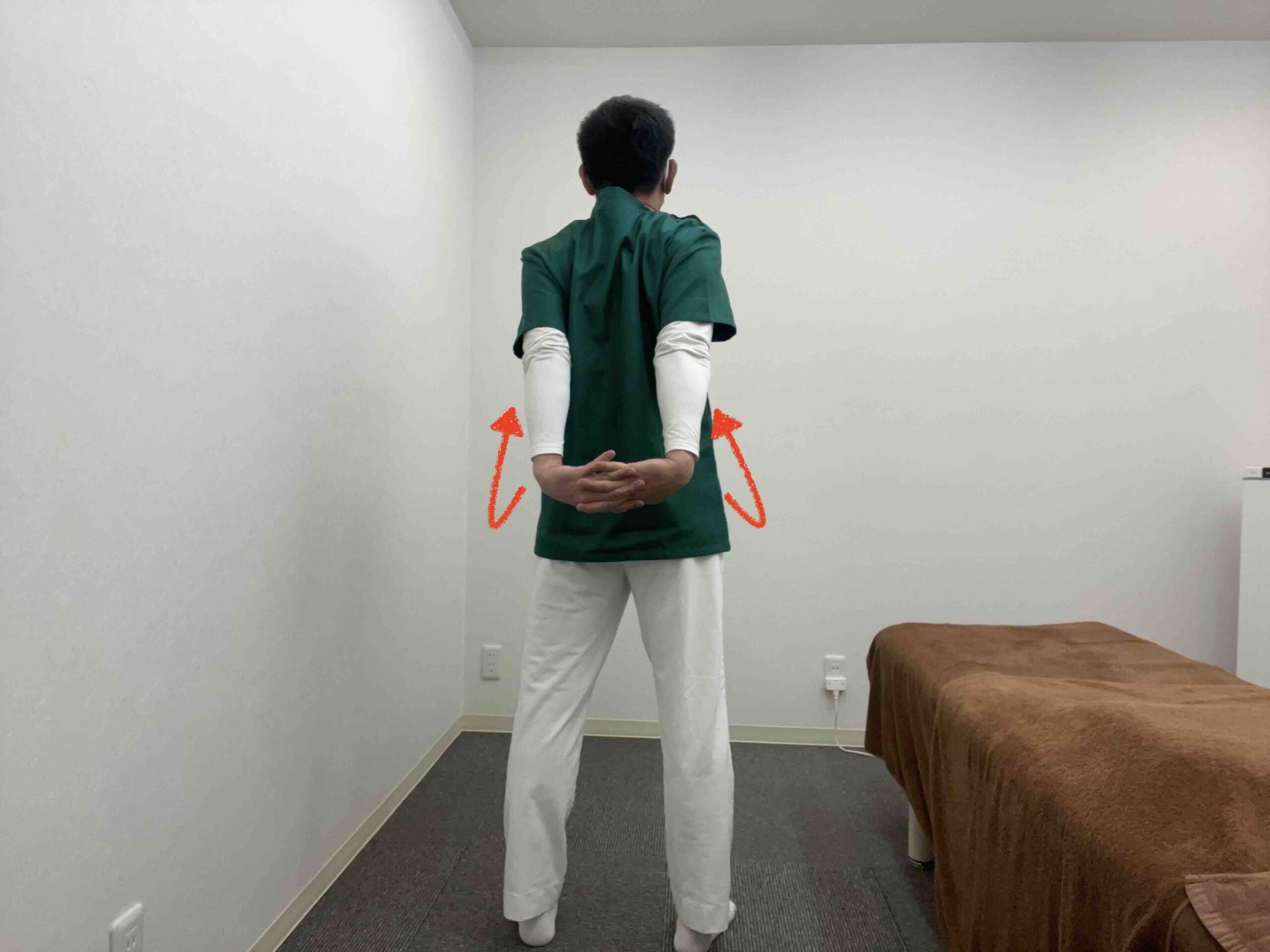

体の後ろで両手の指を組んでください。

組んだ手を後ろに伸ばしながら、上に上げてください。

胸と背中が伸びたところで、10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

肩幅ぐらいに足を開いて立ち、頭の上で、片方の手でもう片方の手首をつかみます。

握った側に体を側屈させて、腰から脇が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側も同じようにおこなってください。

これを左右、3回ずつおこなってください。

ゴールデンウィークのお休みを少しでも有効に使うために、腰が痛くても目的地まで無理に運転を続けてしまったというお話をよくお聞きします。

お気持ちはわかりますが、安全に運転するためや、目的地についてから楽しむためにも、運転手の方は、こまめに休憩をして腰をケアされることをおすすめします。

その方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも長時間の運転で腰の痛みのお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に運転による体のトラブルへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広