- Blog記事一覧 -スマホ首 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

スマホ首 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

50歳代女性の方から、

「イスに座ってスマホを見ていると、いつも体が左の方に傾いてくるんです」

「座り直しても、また左にすぐ倒れてしまって」

「これって、背骨が曲がっているんですか?」

というご質問をお受けしました。

スマホの持ち方をお聞きすると、左手で持って操作していることが多いそうです。

今回、ご相談を受けた患者様のように、座って何気なくスマホを見たり操作をしていると、どうも姿勢が安定しないという方が少なくありません。

そこで今回は、イスに座って左手でスマホを持って見ていると体が左に傾いてくる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、姿勢を安定させてながら座ってスマホを見ることができます。

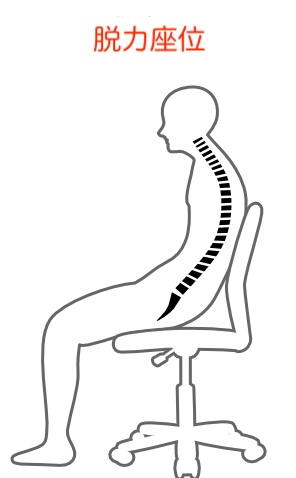

イスに座る姿勢は、大きく分けて、

「脱力座位」

リラックスしたときの座り方で、骨盤が大きく後ろに倒れて、腰が前に倒れ、背中が猫背の状態の座り方です。

「直立座位」

直立座位とは、 骨盤が前に倒れ、腰が軽く反り、背筋が伸びて、体を緊張させた状態の座り方です。

の2つに分けられます。

スマホを見るときは、多くの方が「脱力座位」となりがちです。

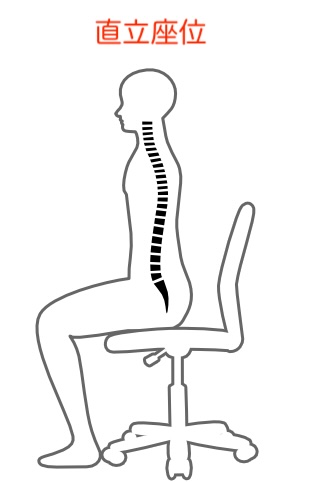

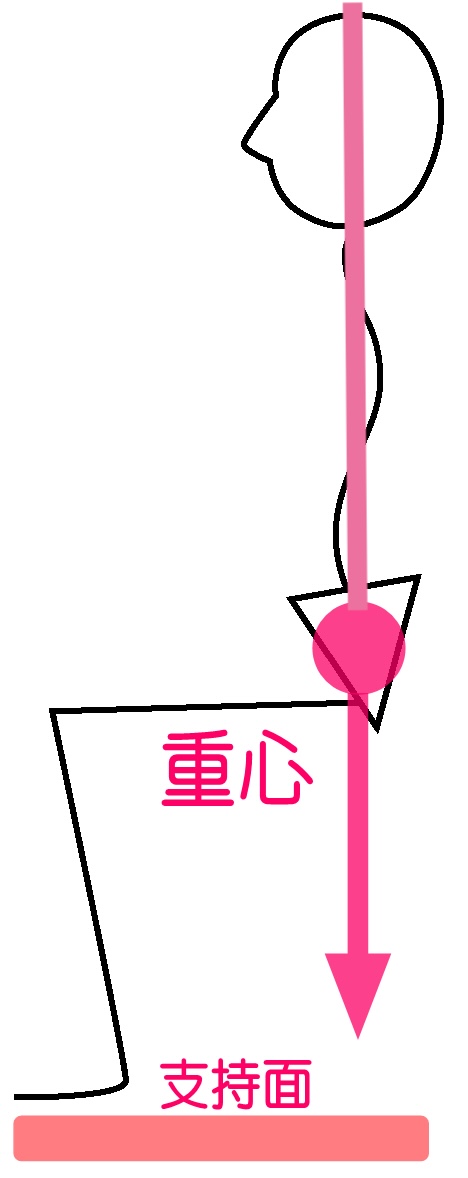

直立座位では、「坐骨(ざこつ)」というお尻のとがった骨の部分がイスの座面にあてて座るので、頭から背中・腰への重心線が体の中心を通るため、安定した座り方ができます。

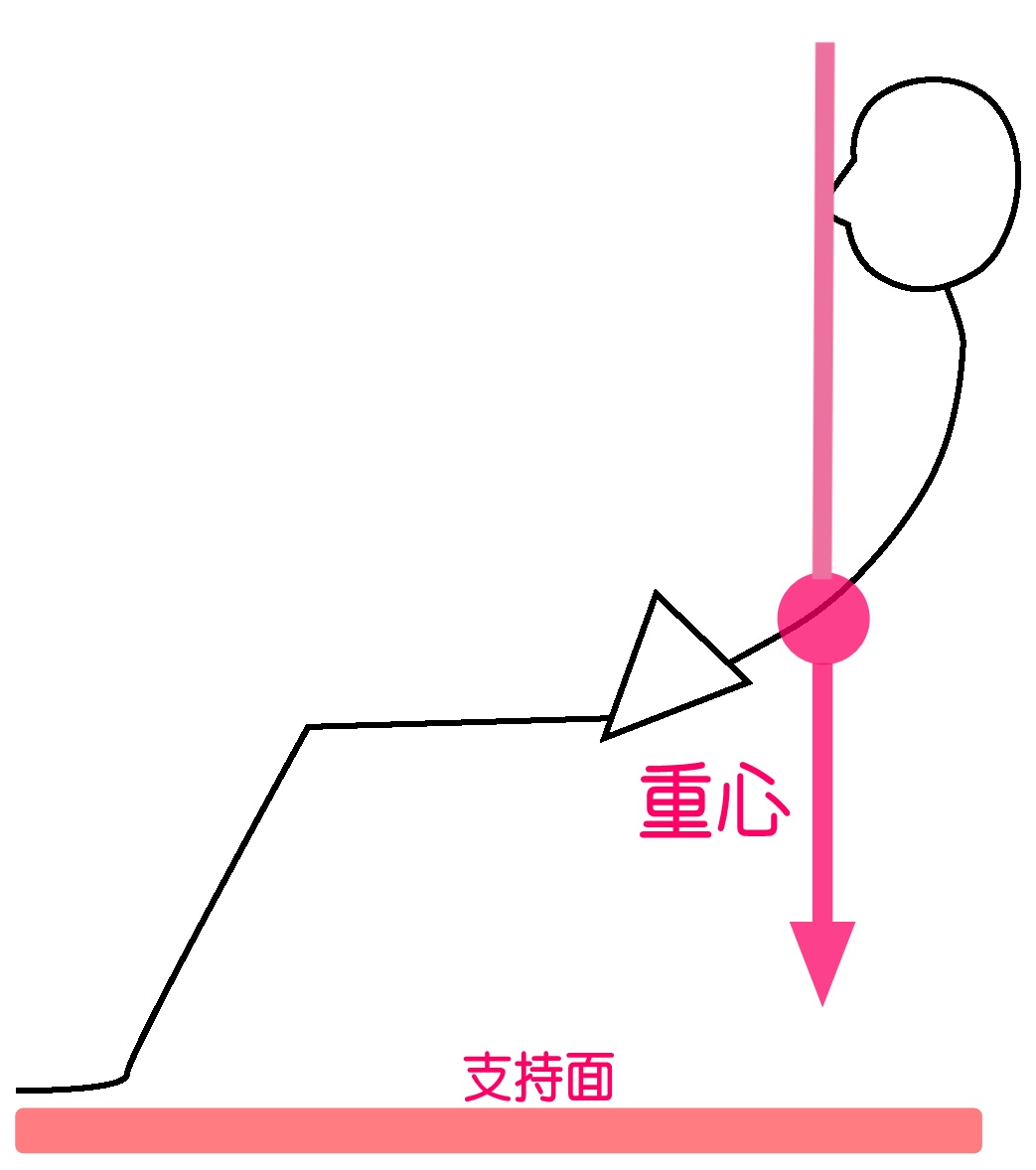

一方で、脱力座位は、「仙骨」という骨盤の後面の部分をイスの座面にあてて座るので、重心線が体の中心から外れ、非常に不安定な座り姿勢となる。

また、脱力座位で、姿勢を支える背骨・腰・骨盤周辺の筋肉の活動を計測したところ、直立座位に比べて、優位に低下していると報告されています。

つまり、スマホを見る姿勢となりやすい脱力座位では、座る姿勢をキープするための筋肉が使いずらい姿勢ということになる。

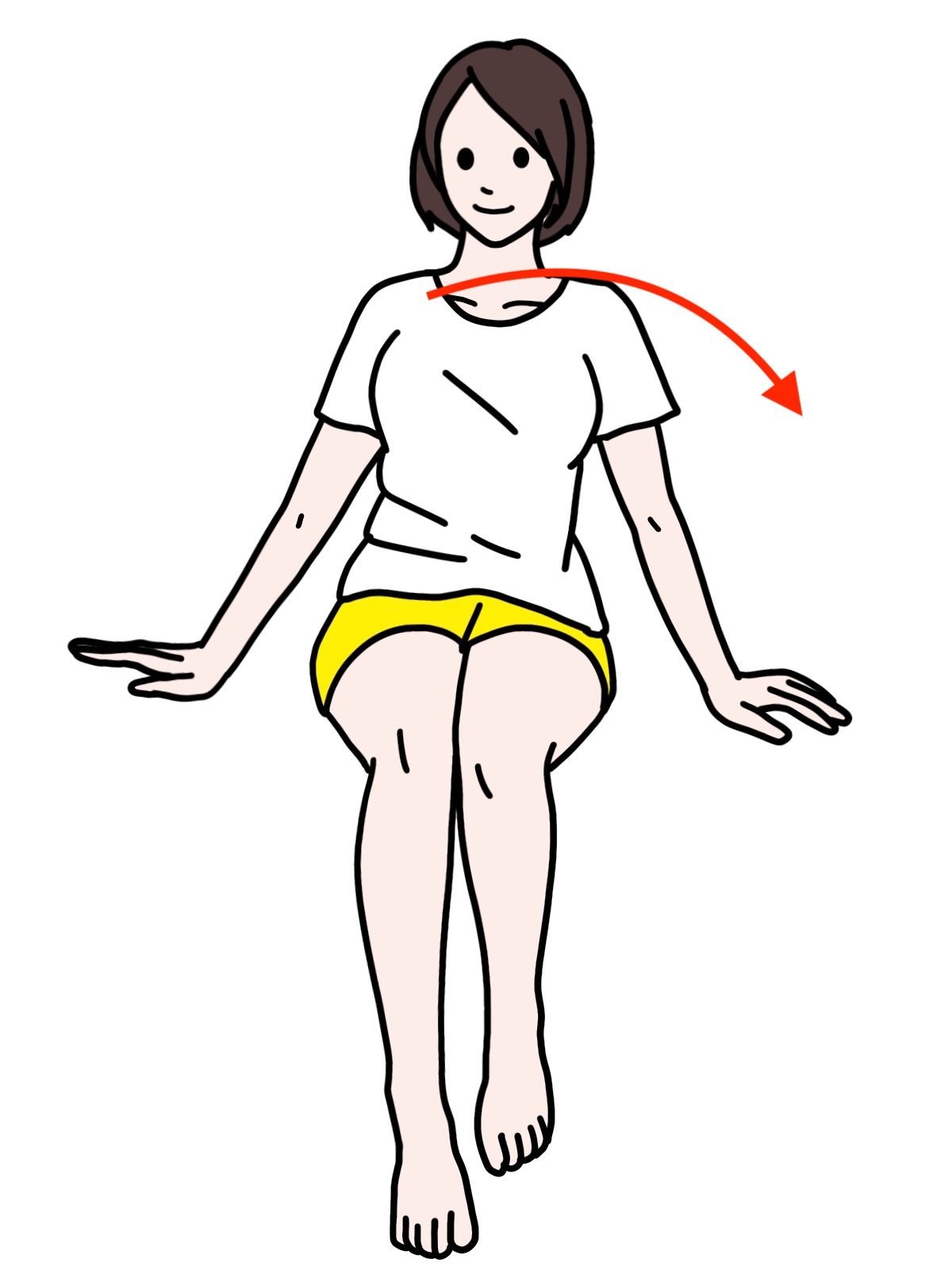

左手でスマホを持ってみることで、体の中心よりスマホは左側に位置します。

それによって、目の動きが左に向かい、それに伴って、頭や首が、背中や腰が左に回旋して重心が左側に傾いていきます。

脱力姿勢で座っている姿勢が安定しない上に、スマホを見るために左側に体を傾けることで、その体勢を支えきれず、左側に倒れやすくなります。

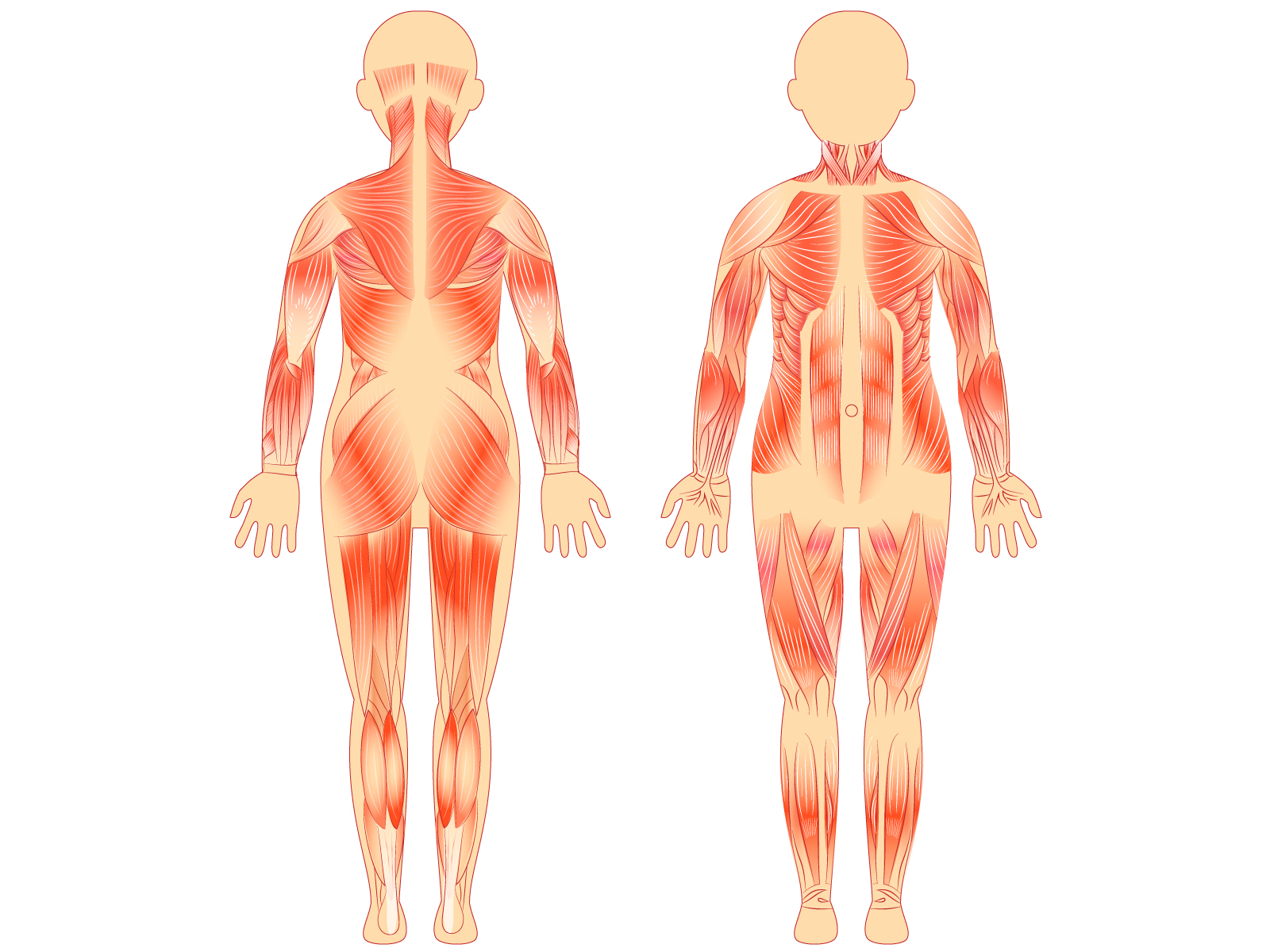

座っていると左側に倒れやすいのは、太ももと背中とお尻の筋肉の活動が低下しているためです。

ですので、それらの筋肉に刺激を入れることで、座っている姿勢が安定しやすくなります。

その方法を以下で紹介していきます。

背筋を伸ばしてイスに座ります。

片方の足のひざを伸ばして足を上げて、10秒間キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを左右の足で交互に、3回繰り返しておこなってください。

イスに座って両手を机の上に置きます。

その状態で胸を張りおなかを突き出すことを意識して、背筋を伸ばし、10秒間キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

背筋を伸ばしてイスに座って、両手を組んで机に腕を置きます。

背筋を伸ばしたまま、机の上で、両手を組んだ腕を前方に滑らして、お尻を後方に突き出し、お尻に力が入ったところで、10秒間キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

上記のように筋肉に刺激を与えて、体を整えても、スマホの持ち方で、再び体のバランスが崩れてしまいます。

ですので、スマホを見る際には、体の中心にスマホを持ってきて、左手だけでなく、両手でスマホを持って支えてください。

その際に、机に肘をついたり、太ももの上に枕を置いて肘をつくなどして、なるべくスマホをみる視線を下に落とさないようにすることをおすすめします。

そうすることで、脱力座位や体の左右バランスの崩れを防ぐことができます。

長い時間、座ってスマホを操作することで、今回、ご相談いただいたような体のゆがみが発生しやすくなります。

そのゆがみから、血流や呼吸に支障がでて、肩こりや腰痛、不眠や血圧の上昇など、体の不調へつながりやすくなります。

スマホが日常生活の必需品である現在において、座ってスマホを触ることで体の不調が発症するのを予防するためにも、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも、座って左手でスマホを触っていると左側に姿勢が傾くことが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、長時間、スマホを使用することで起きる体の不調への対策のブログを書いておりますので、そちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

先日、小学校教師の40歳代女性の方が、首の痛みがでると、親指がしびれるとのお悩みで来院されました。

指はずっとしびれているわけではなくて、仕事が忙しくなり、首に痛みを覚えると発症するそうです。

指のしびれがでると、チョークを握る力だ弱くなって、授業に支障がでるとのこと。

また、首の痛みは、そのしんどさで、気分が悪くなったりやる気が落ちるともおっしゃっておられました。

小学校の先生方の仕事内容をお聞きすると、授業以外にも雑務が山積みで、本当にハードなので、こういった症状が発症するのもわかるような気がします。

そこで今回は、40歳代女性の小学生教師の方が、首の痛みを感じると親指がしびれる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、首の痛みからくる指のしびれを解決して、小学校教師のお仕事をスムーズにおこなえます。

文部科学省の「学校保健統計」によると、

小学校1年生の平均身長は、

・男子:116.5センチメートル

・女子:115.6センチメートル

小学校6年生の平均身長は、

・男子:で145.2センチメートル

・女子:146.7センチメートル

と報告されています。それに対して。

40歳代女性の平均身長は、158.1センチメートルです。

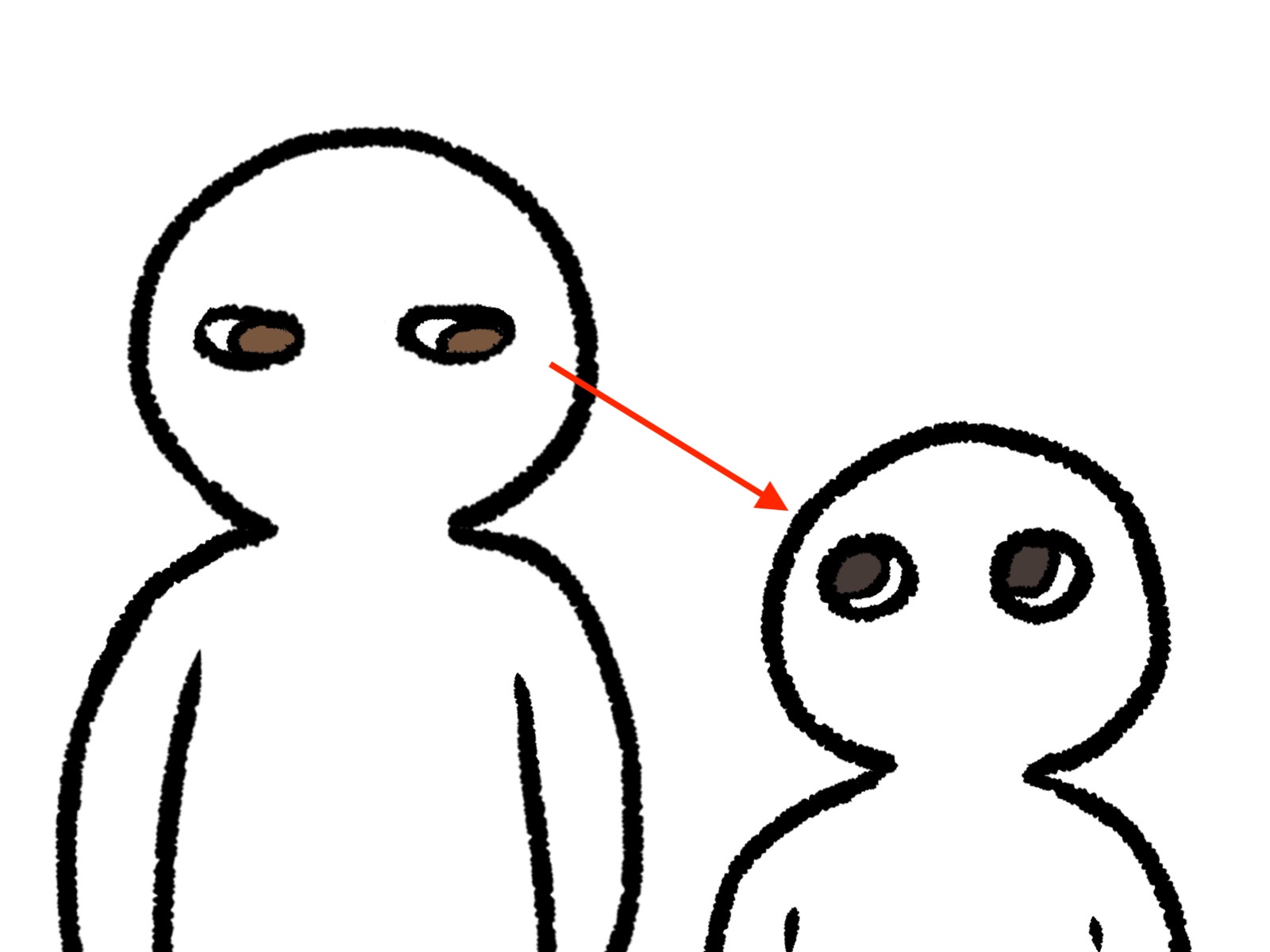

つまり、40歳代女性の教師の方が、小学生と接する際には、常に視線が下で、頭が前に傾く姿勢になりがちです。

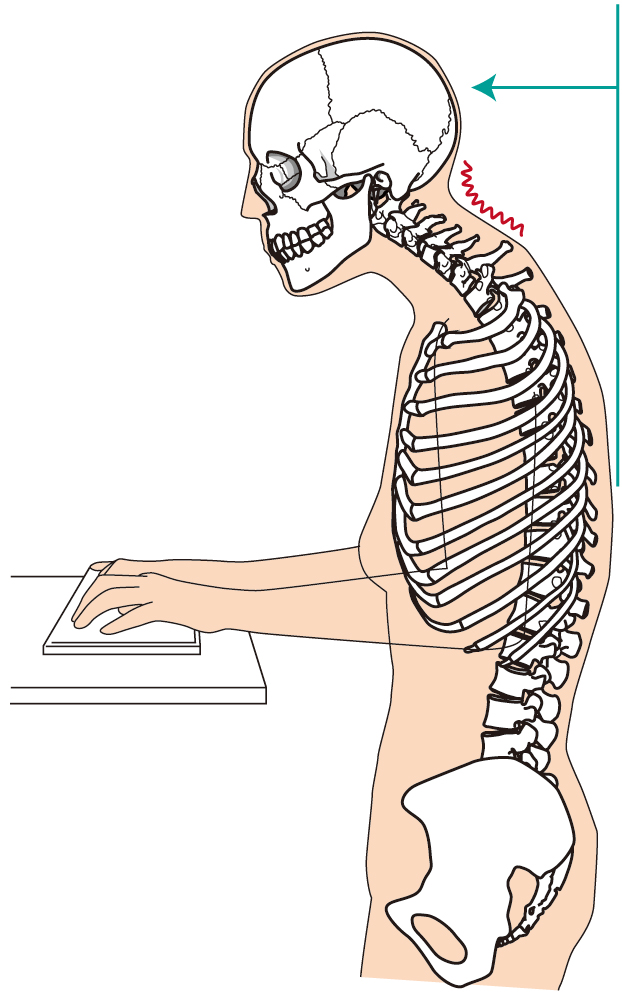

また、授業以外の業務で、パソコンを使っての事務作業が、かなりの時間を費やすことをよくお聞きします。

長時間、パソコン作業をすると、画面に顔を近づけるため、こちらも、頭が前に傾く姿勢をとりがちです。

小学校教師の方は、どうしても頭が前に傾くような姿勢の崩れが発生します。

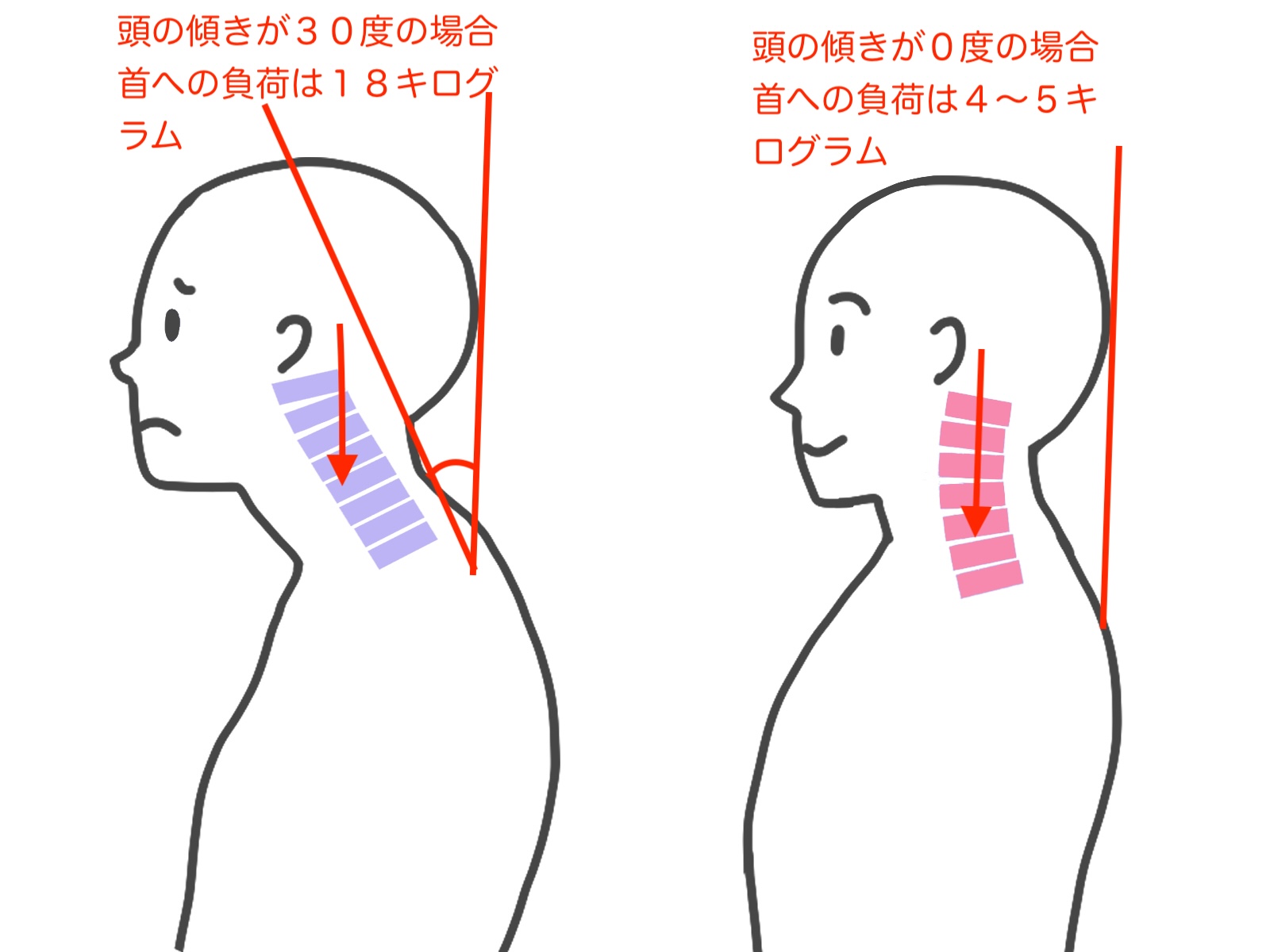

頭の重量は、成人ですと4〜5キログラムもあり、だいたいボーリングの玉の重さと同じぐらいです。

首の上に頭がのっているので、まっすぐに立って、姿勢がいい状態でしたら、頭を支える首への負担は、そのままの重さの4〜5キログラムです。

しかし、頭が前に倒れる角度が15度になると首へのかかる負担が、12キログラムに増加します。

さらに、30度、頭が前に倒れると18キログラム、45度で22キログラムと、角度がキツくなるほど首への負荷が増加します。

小学校の教師のお仕事をされている限り、頭が前に傾く姿勢は避けられないことからも、首の痛みが発生するのは、小学生教師の方に起こる特有の職業病ともいえます。

常に指にしびれがでている場合は、糖尿病や脳の病気、首のヘルニア、肘や手のひらに問題があるといったことが考えられます。

しかし、今回の患者様のように首の痛みが発生するに伴って指のしびれがでて、首の痛みがなくなると指のしびれがおさまるということでしたら、首の骨のゆがみが要因になっている可能性が高いです。

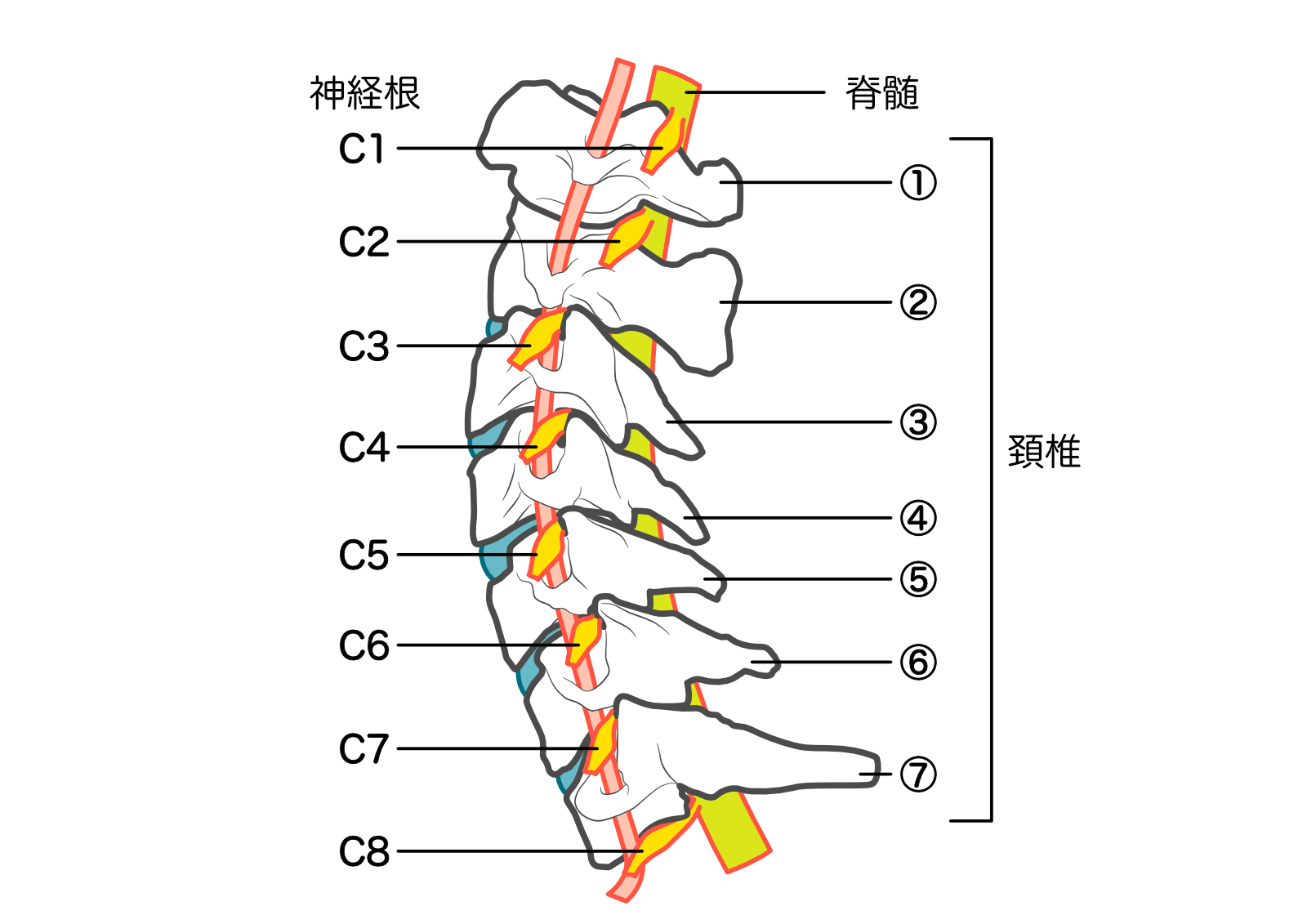

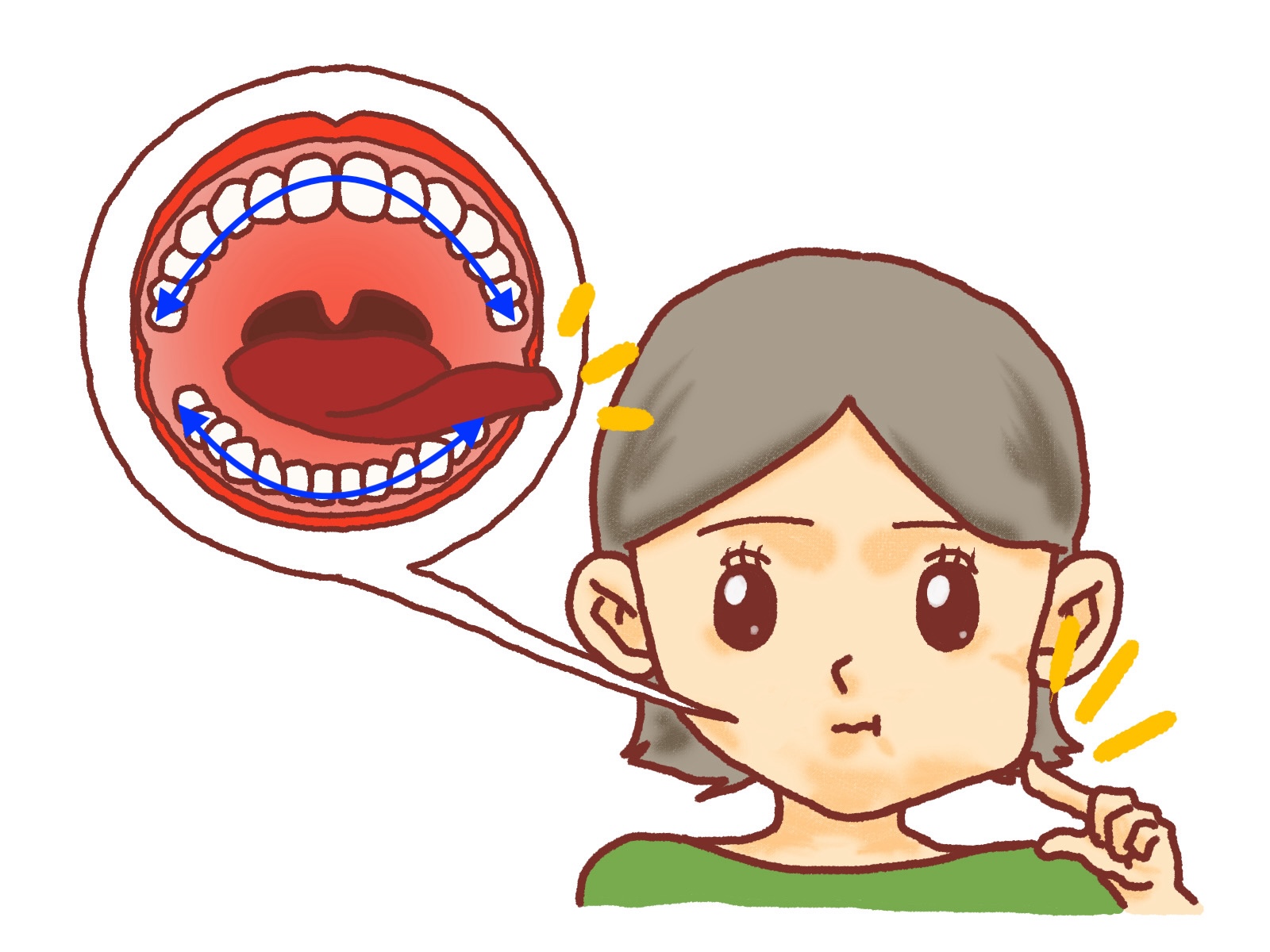

というのも、指を動かしたり、指でものを触ると感じる働きがある神経の根本は、首からでています。

首の骨は7本ありますが、親指や人差し指は、首の5番目と6番目の骨の間から出ている神経に支配されています。

また、中指首の6番目と7番目の骨の間から出ている神経に、薬指と小指は首の7番目と胸の1番目の骨の間から出ている神経に支配されています。

つまり、首の骨の配列のゆがみやその周辺の筋肉の緊張などで、神経が圧迫されると、しびれが発症します。

小学生と対するために常に視線が下に向けたり、パソコン作業で頭を前に傾ける姿勢では、首の骨の5番目に最も負荷がかかると言われています。

ということは、5番目からでる神経が親指と人差し指を支配しているため、しびれやチョークがつまみにくいといった障害ででやすくなります。

首の痛みに伴って起きる指のしびれへの対処法は、以下で紹介していきます。

頭が前に傾いた姿勢でいると、その状態で首の皮ふが固まってしまいます。

頭と首の位置関係を修復するためにも、首の皮ふへの刺激を加えて緩ませる必要があります。

そのために、以下の方法でおこなってください。

頭を前に傾けた状態で、首の後方の根本に両手を当てて、前外方に皮ふを伸ばします。

そのままゆっくり、頭を上げて、まっすぐ前を向いて、10秒間、キープします。

次に、頭を前に傾けた状態で、あごの下の首に手を当てて、皮ふを後方に伸ばします。

そのままゆっくり、頭を上げて、まっすぐ前を向いて、10秒間、キープします。

これを、3回、交互に繰り返してください。

頭と首の位置を整えるためには、その土台となる胸の部分をしっかりさせる必要があります。

そのために、以下の方法でおこなってください。

手のひらを前にして、耳の横で両手を上げてください。

腕を脇につけるように肘を曲げて手を下ろして、そのまま10秒間、キープしてください。

その際に、胸を開いて背中の肩甲骨同士を引っ付けるイメージでおこなってください。

これを3回、繰り返してください、

頭と首の位置関係を体に覚えてもらう必要があります。

そのために、以下の方法でおこなってください。

人差し指であごを後ろに押して、ノドの上方あたりに力が入っていることを意識して、10秒間、キープしてください。

この際に、アゴを下に傾けるんではなく、頭を後上方に引くイメージでおこなってください。

これを3回。繰り返してください。

小学校の教師の方の平均の業務時間を統計したところ、11時間15分と、一般企業に比べても、相当、長いです。

実際、小学生の教師の方とお話しさせていただくと、常に、忙しさと人手不足だとお聞きして、このようにお体に不調がせるのも無理はないと感じます。

そういった大変な教師の方のお仕事を少しでもスムーズにおこなえるように、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも首の痛みがでるたびに指にしびれがでてしまうお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、前屈みの姿勢のお仕事で起こりがちな体のトラブルへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

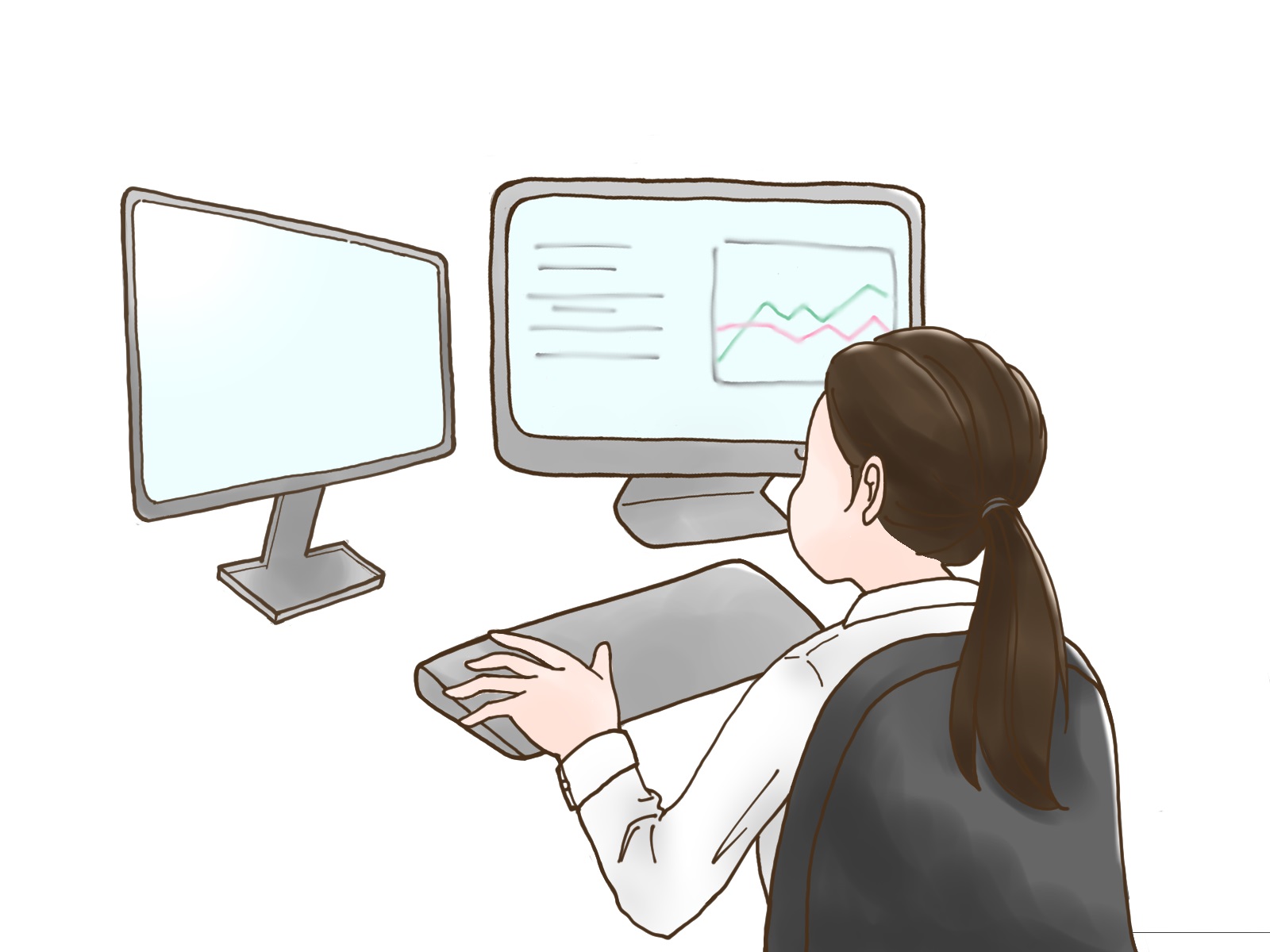

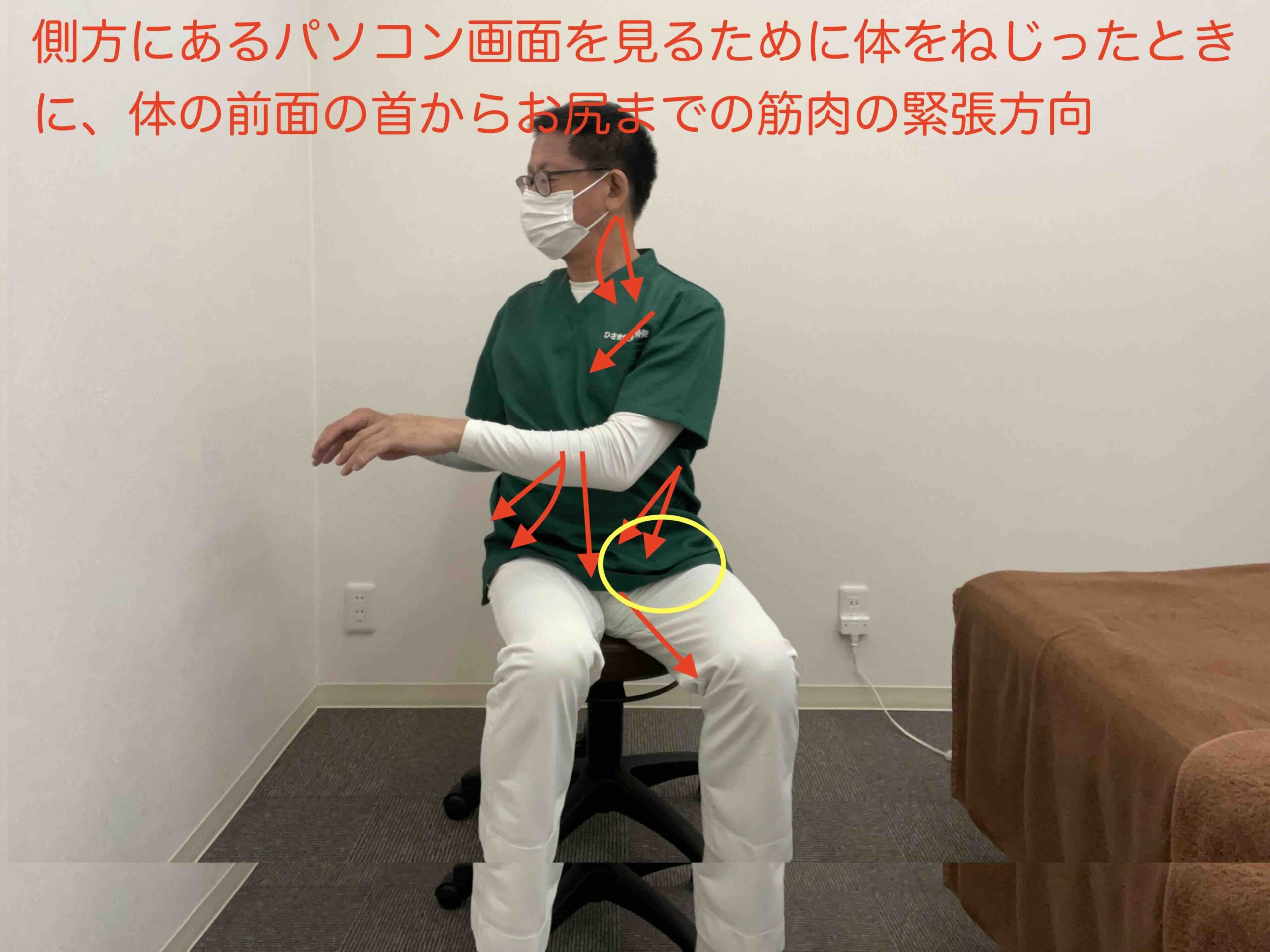

先日、パソコンを使ったことが主体のデスクワークをされている50歳代女性の方が、首と肩、背中の痛みとともに、左の股関節の違和感を訴えられ来院されました。

お仕事の環境をお聞きすると、ご自身のデスクの上に、正面と右側面にパソコン画面を置いて、仕事をされているとのことでした。

体を正面に向いてパソコンに向かっている場合と、体は正面を向きながら右方向に首をねじってパソコンに向かっている場合の、二つのパターンを交互に繰り返しているそうです。

今回、ご相談いただいた患者様のように、複数のパソコン画面を使ってデスクワークをされている方は多く見られます。

そのことによって、首や肩などのの痛みとともに、側方に置いたパソコン画面の反対側の股関節に違和感を感じられる方が少なくありません。

そこで今回は、正面と側方にパソコン画面を置いて仕事をすることで、側方に置いた反対側の股関節に違和感を感じる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、複数のパソコン画面を使ってのデスクワークによって体の不調が発症するのを予防できます。

首の関節は、左右にそれぞれ90度づつ、合計で180度の横へ回すことができます。

さらに、両眼で150〜160度の横への視野があります。

ですので、首の可動域と目の動きを合わせると、体を正面に向けたままでも、首をひねるだけで、360度の視野を確保できます。

ということは当然、首と目の可動域だけで、側方のパソコン画面を見ることができます。

しかし、長時間、デスクワークをしていると、眼精疲労によって目の動きが悪くなります。

また、首をひねってキープさせる筋肉が疲労を起こし、可動域が落ちます。

といったように、目と首の機能が低下することで、十分に視野が確保できなくなります。

そうなると、首から下の体をねじって、パソコン画面を見るようになります。

イスに座ったまま、体を横にねじるためには、胸・肩・背中・脇腹・おなか。腰・お尻。太ももなど、複数の筋肉が協力しておこなわれます。

そして、側方のパソコン画面を見るために、体をねじってパソコン画面側に引っ張られる状態を安定させるためには、支点となる部位が必要です。

その安定させるための支点となるのが、今回の患者様の場合では、右側方に置いたパソコン画面と反対側になる、左の股関節です。

左股関節周辺の筋肉を緊張させることで、上半身が安定して側方にあるパソコン画面を見ることができます。

これは例えていうならば、ペットボトルのフタを開けようとするとき、本体の部分をしっかり持って安定させておかなければ、フタをねじって開けることはできないのと同じことです。

このように長時間、複数のパソコン画面を使ったデスクワークによって起こる首や目の疲労が、股関節に負荷をかけます。

それによって、股関節周辺の筋肉が疲労して硬くなることで、動きが悪くなり違和感を発生します。

側方に設置したパソコン画面を見るために体をねじる際に、股関節周辺にある、股関節の深部、お尻、太もも裏の筋肉などのが緊張して支点として働きます。

ですので、それらの筋肉にケアをほどこすことで、股関節の違和感が解消できます。

以下で、職場でもできる股関節の違和感を解消するための体操を紹介させていただきます。

立って、イスの背もたれをつかんでください。

片方の足のひざを伸ばしたまま前に振り上げてください。

次にひざを伸ばしたまま足を後ろに振りあげてください。

これを10回、繰り返してください。

終われば、反対側に足も同じようにおこなってください。

これを左右の足で交互に3回、繰り返してください。

イスに座り、片方の足を太ももの上に乗せて、足を組んでください。

上げた足と反対側の腕の肘を、上げた足の太ももの外側に当てて、上げた足側に体をねじって、気持ちがいいところで止めてください。

ねじった側のお尻の外側が伸びていることを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じに体操をおこなってください。

これを左右の足で交互に3回、繰り返してください。

背筋を伸ばしてイスに座り、片方の足を伸ばしてかかとを床につけ、足首を足の甲側に曲げます。

もう一方の足のひざはを曲げて、足の裏を床にしっかりとつけます。

背筋を伸ばしたまま、伸ばした足のひざの上に両手を置いて、そのまま体を前に倒します。

ひざの裏から太ももの裏が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じに体操をおこなってください。

これを左右の足で交互に3回、繰り返してください。

今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも複数のパソコン画面を使ってのデスクワークで起こる股関節の違和感へのお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他にデスクワークによる体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

先日、デスクワークをされている50歳代女性の方が、首の痛みで来院されました。

きっかけをお聞きすると、家でイスに座ってスマホを触っている最中に、首が痛くなった上に、頭痛とはき気も伴い、しんどい思いをされたと。

普段の仕事はパソコンと向かい合っていて、家に帰ると、気分転換についついスマホを長時間、触ってしまうとのことです。

帰宅後にスマホを触る時間を減らすのが、首の痛みを解消するためにはいいのはわかっているが、ストレスを解消するために、なかなかスマホを見るのはやめられないともおっしゃっていました。

この患者様のように、普段のお仕事に加え、帰宅後にスマホを触りすぎたことで、首に負担をかけて痛みが発症しているのを自覚しているが、生活習慣を変えられないという方も少なくありません。

そこで今回は、デスクワークのお仕事をされている50歳代女性の方が、帰宅後にスマホを触ることで首に負荷がかかる要因と、首への負担を軽減できるスマホの操作方法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、スマホの操作で首への負担を軽減できます。

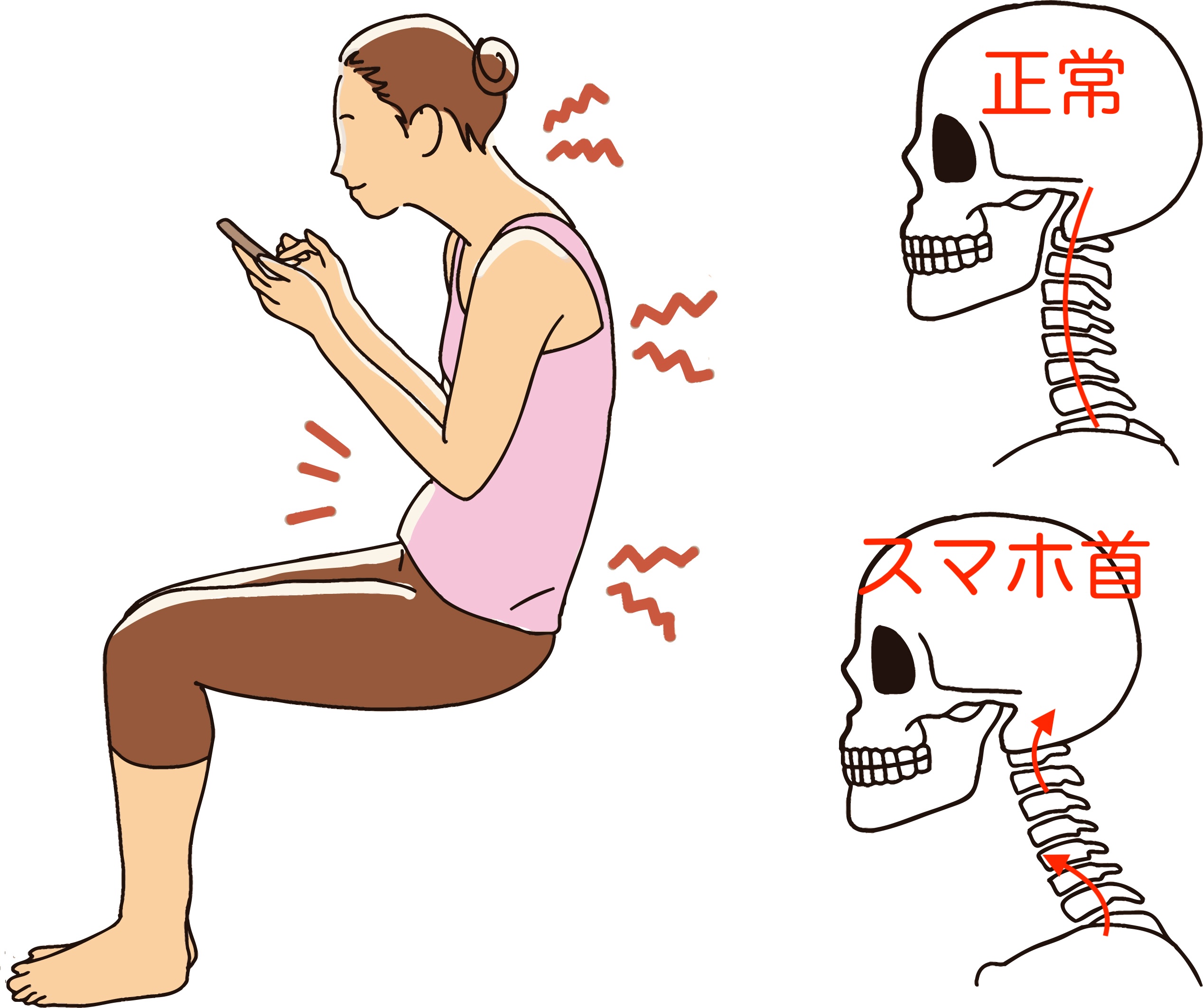

本来、正常な首の骨の並びは、前方向にアーチ状にならんでいます。

しかし、スマートフォンを見ているときの首の骨の並びは、首の上の方の骨が反り、首の下の方の骨は前に曲げた、ゆがんだ状態です。

この首の骨の並びは、分かりやすく言えば、顔をあげて天井を見ている首の骨の並びの状態と同じです。

天井をずっと見上げていると、首が痛くなりますよね。

スマートフォンをずっと見ているときは、天井を見上げた首の骨の状態から、背中を丸めて前に持っていった状態だけなので、同じように首に痛みが発生しやすくなります。

このようないわゆる「スマホ首」と呼ばれる、首の上の方の骨が反り、首の下の方の骨は前に曲げた、ねじれた首の骨の並びによって、頭の重みを支える首周辺の筋肉のバランスを崩し、負荷を増大させます。

今回、ご相談いただいた患者様のように、スマートフォンの長時間の使用に加えて、お仕事でのパソコン作業もされているので、ますます、首周辺の筋肉への負担が加わり、首の痛みが発生しやすくなります。

スマートフォンを操作するときは、

・お尻の上に背骨を通して頭が乗っているイメージで、ふわっと背中を伸ばした状態でイスに座る

・アゴは少しだけ引いて、目線でスマートフォンの画面を見る

・机に肘を立てて脇をしめる・スマホを持つ手首を曲げずにまっすぐに保つ

・床に足をしっかりつけて上半身を支える

・スマートフォンを顔から30センチは話してみる

を基本の姿勢として、まずはセットしてください。

スマートフォンを見ているときは、

・スマートフォンの画面やアゴを動かす

・体を斜めにねじる

・30分に一回は立つ

・イスの座面に接触しているお尻の重心を左右に移動する

・まばたきを意識的にする

・唇と歯の間に舌をいれて、上下の歯をなめるように舌を動かす

などのように体を動かして、長時間、同じ姿勢でいることを避けてください。

スマホ首は、スマートフォンを触る日本人の80パーセントは発症していると推測されています。

スマホ首が悪化すると、首の痛みだけでなく、体の自動調整機能が乱れて、血圧や呼吸・睡眠など影響がでます。

スマホは生活を送る上で必需品となっている現在は、なかなか利用しない時間帯を作るのはむずかしいと思われます。

ですので、首に負担をかけないスマートフォンの操作を意識して、日頃からおこなわれることをおすすめします。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでもデスクワークのお仕事をされている方がスマホを触られるときに起こる首の痛みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に首の痛みへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

小学生のお子さんがいらっしゃるお母さん方から、

「うちの子が姿勢が悪くて、いつも猫背なんですけどどうしたらいいですか?」

というご質問をよくお受けします。

小学生のお子さんの生活習慣で気になることをお聞きすると、共通することは、ゲームやユーチューブを見ている時間が長いということでした。

統計によると、小学生の約45パーセントは、1日に120分以上、YouTubeやテレビなどの動画を見ていると報告されています。

また、小学生の約72パーセントはゲームをする習慣があり、1日にゲームをする平均時間は37分と報告されています。

こういった生活習慣があると、姿勢が自然と前のめりになって、いわゆる猫背姿勢になりやすい。

しかし、お子さんの楽しみにされていることを、全く禁止にはできないというジレンマもでてきます。

そこで今回は、姿勢がお子さんに与える影響と姿勢を矯正するための体操を紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、お母さんが初学生のお子さんに正しい姿勢をとるこをを促せます。

小学生が適正な姿勢を保つことのメリットは以下のことが考えられます。

適正な無理のない姿勢をキープすることで、筋肉や骨が正しく成長することが促され、体のバランスが良くなります。

これにより、柔軟性や運動の能力が上がり、より健康的な体を維持したり、ゲガをしにくい体を作れます。

適正な姿勢を保つことは、猫背や側わん症など、背骨がゆがむことで将来に起こる、姿勢の問題を防ぐのに役立ちます。

無理のない適正な姿勢により、血流が良くなり、脳に酸素や栄養が供給されやすくなります。

その結果、集中力が高まり、学習の能力が向上します。

適切な姿勢を保つことは、自分自身に自信を持ち、自己評価が向上します。

また、小学生の姿勢に関する研究によると、姿勢が良い児童は、感情のコントロールが高い傾向にあるという調査結果がでています。

不良な姿勢が続くと、小学生でも、首や背中、肩、腰などに痛みが発生します。

小学生では、それらの痛みを、お母さんにうまく表現できないために、イライラして情緒が不安定になる傾向にあります。

ですので、適切な姿勢をキープすると、これらの不快感を軽減し、心身の体の健康を促進できます。

お子さんに姿勢をよくしてもらおうと、「猫背になってるよ、背筋を伸ばして」と声をかけるかたも多いかもしれません。

しかし、社交ダンスやモデルのように、過剰に背筋を伸ばす姿勢は、重心が後ろになるため、倒れないように体に余計な力が入り、かえって体を痛めてしまう場合もあります。

また、そのような姿勢を、長時間、キープするのも難しいものです。

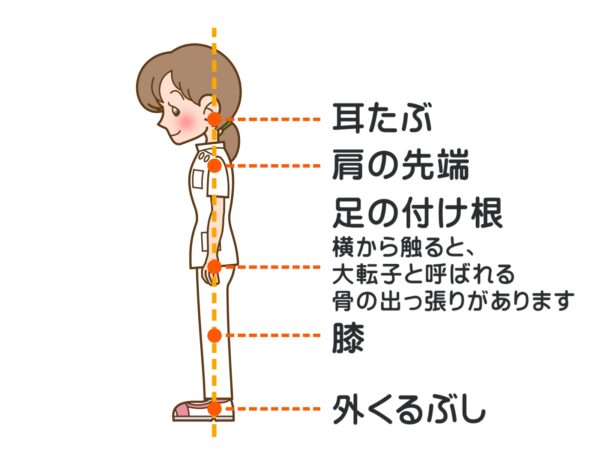

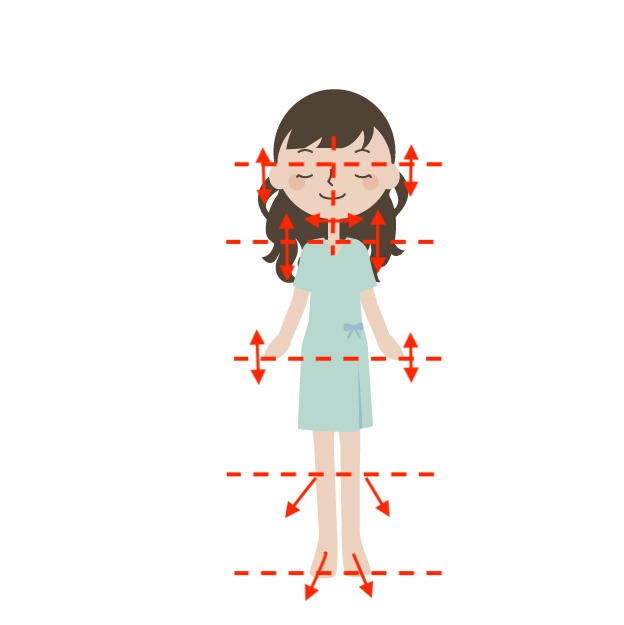

お子さんの姿勢のバランスが取れているかを見るには、お子さんに立ってもらって、体を横から見て、耳、肩、股関節、ひざのお皿、外くるぶしの前、が一直線になっているかを確認してください。

また、体を前から見て、・耳の高さ・アゴの向き・肩の高さ・指先の高さ・ひざの向き・足先の向き などの左右差があるかどうかを見てください。

極端に前後や左右差がある場合は、姿勢が崩れていますので、ケアする必要があります。

小学生のお子さんは、筋肉や骨が若々しいため、少しの刺激で、自動的に矯正して、適切な姿勢に戻る反応がでます。

適切な姿勢になるように、体操で体に刺激を入れる方法を以下で紹介していきます。

お子さんと一緒にやってみてください。

肩幅に足を広げて立った状態で、おなかに手をあてます。

おなかにあてた手を、押し出すようにように、おなかを突き出した姿勢を作ります。

その状態で、おなかがふらむまで、鼻で息を吸い込みます。

おなかをふくらまし終わったら、口をすぼめて、息を3秒間かけて、一気に吹き出します。

これを5回繰り返してください。

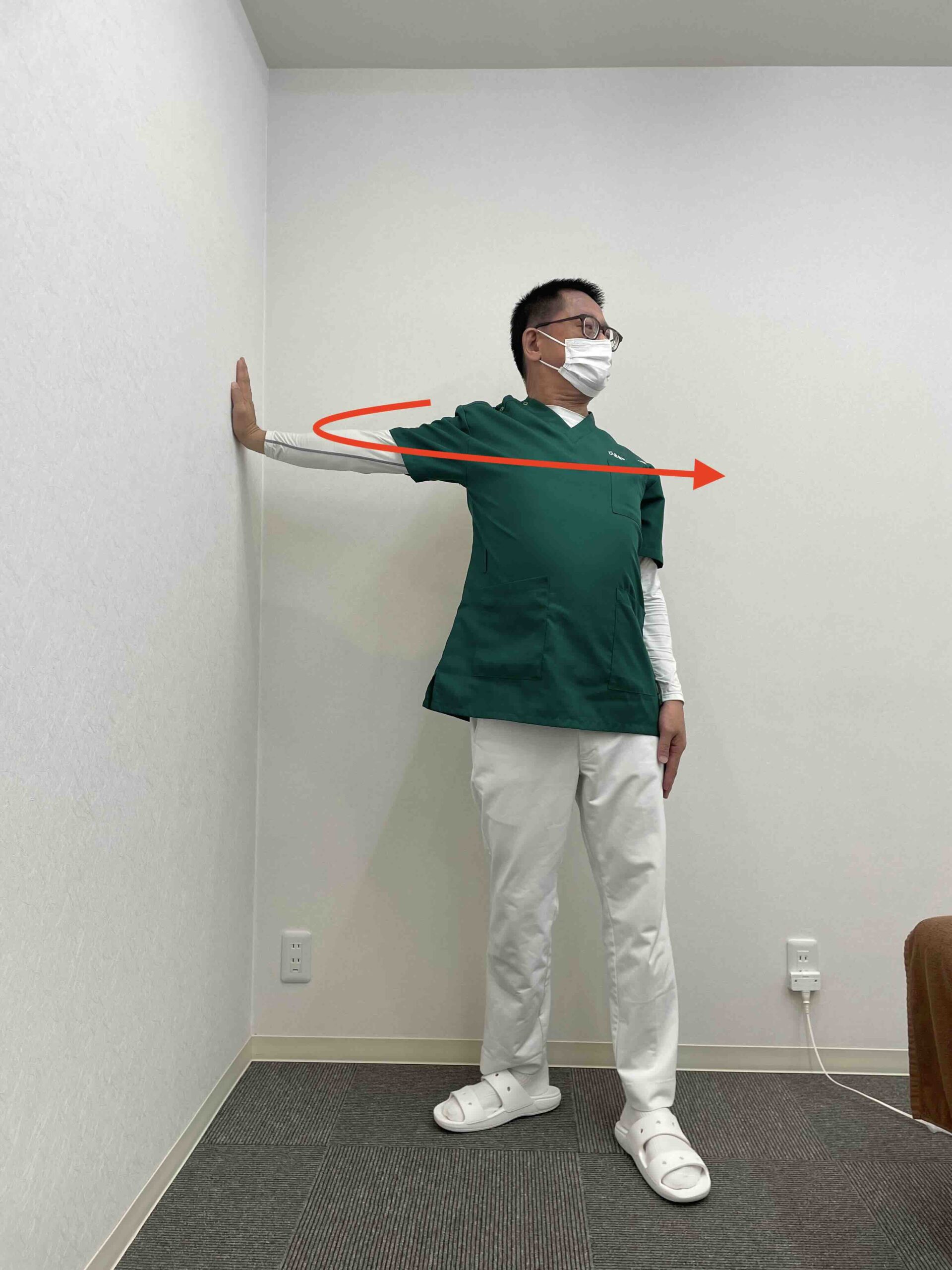

肩幅に足を広げて立った状態で、片方の手を壁につけます。

壁に手をつけたまま、壁に手をつけていない方向に体をねじります。

ねじった体がとまる角度で、10秒間、キープしてください。

反対側の腕も同じようにおこなってください。

これを左右の腕で3回づつ繰り返してください。

片ひざを立てて、反対側のひざは曲げて、すねと足の甲を床につけ座る。

体を前に倒して、同時に曲げたひざも前に倒して、足首を曲げます。

この状態を10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを左右の足で3回づつ繰り返してください。

小学生のお子さんが、適正な姿勢をキープすることは、健康と成長にとって非常に重要です。

また、将来の体の問題を予防し、学習の能力や自己の評価を向上させるだけでなく、より健康的で精神的に満ちた生活を過ごすための基盤となります。

お子さんに適切な姿勢をとってもらうための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも。お母さん方が小学生のお子さんの姿勢について気になるようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に姿勢に関する対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広