- Blog記事一覧 -肥満 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

肥満 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

男性が体に衰えを感じ始める年代には個人差がありますが、一般的には、40代後半から50代にかけて、その兆候を感じることが多いです。

先日も、50歳代男性の患者様が、健康のためにそろそろ体のことを見直したいというご相談を受けました。

その話の中で、まずは、ダイエット、特におなか周りの余分なぜい肉をどうにかしたいとのことでした。

今回、ご相談いただいた患者様のような年代の方から、運動をしたりや食事を抑えても、おなか周りのぜい肉がとれにくいというお話をよくお聞きします。

そこで今回は、40代後半から50代の男性の方が、おなか周りにぜい肉がとれにくい理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、健康に体重の減量をおこなえます。

運動をしたり食事制限をするなどの体重を減らすための行動をしても、なかなか、おなか周りのぜい肉がとれにくい理由を、以下で紹介していきます。

おなか周りに蓄積されるぜい肉である「脂肪」には、

・内臓脂肪

・皮下脂肪

の2種類があります。

それぞれの性質の違いによって、脂肪のとれにくさが違いを以下で説明させていただきます。

内臓脂肪は、おなかの中の内臓周囲に存在し、血流が豊富な環境にあります。

このため、脂肪の分解を促進するホルモンや酵素が、血流に乗って内臓脂肪に効率よく届きます。

これによって、内臓脂肪は、迅速にエネルギーに変わります。

つまり、内臓脂肪は、急速なエネルギー供給を必要とする状況に対応するために蓄えられている脂肪という性質です。

このため、運動や食事制限などをおこなえば、短期間で燃焼されやすい。

皮下脂肪は、皮ふの下に蓄積され、血流が少ない環境にあります。

このため、脂肪の分解を促進するホルモンや酵素の供給が限られています。

これによって、皮下脂肪は、エネルギーとしての利用がされにくい。

つまり、皮下脂肪は、体が長期間のエネルギーの不足に備えるために保存に進化した脂肪で、急速なエネルギー供給が必要な場合には、優先的に使われません。

以上のような性質の違いによって、運動や食事制限などして、体重も内臓脂肪は減っても、皮下脂肪が減りにくいために、おなか周りのぜい肉がとれにく現象が起こります。

ストレスを受けたとき、それに対応するためにホルモンが分泌されます。

ストレスによって分泌されるホルモンの性質は、特に、おなかに脂肪を蓄積させる働きがあります。

日常生活で慢性的にストレスを受けることで、ストレスによって分泌されるホルモンが増加して、おなかの脂肪を減少させるのを困難にします 。

20〜30代をピークに筋肉量は徐々に減り、40歳位から10年ごとに約8〜10%減少していきます。

筋肉量は、1日のエネルギーを消費するの60〜70%を占めています。

筋肉量が減るということは、エネルギー消費が低下するということなので、40代以降に20代の頃と同じ食事や量を食べていれば、当然、太りやすくなります。

さらに筋肉には、糖を取り込んで貯蔵する役割があります。

筋肉が減少すると、糖を取り込む量も減り、余った糖質は体の中で蓄えるために脂肪と変わる反応を起こすため、筋力量が減る40歳代以降は太る人も急増します。

一部の人々は、遺伝的におなかに脂肪を蓄積しやすい体質を持っています。

この遺伝の要因を持っている人は、ダイエットをしてもおなかの脂肪を減少させることが困難となる。

おなか周りのぜい肉を減らすために、有効な対処法を以下で紹介させていただきます。

体重が増える要因には、食事によるカロリーの摂取と、体の活動することによるエネルギーの消費とのバランスが、基本的な概念としてあります。

しかし、最近の研究や見解によると、炭水化物や砂糖などから摂取する糖質が、体重の増加において重要な役割を果たすことが示されています。

ですので、普段の食事は、糖質を含む食材の摂取はおさえて、高タンパク質、低炭水化物、オメガ3脂肪酸を多く含む食材を摂取することで、効率的におなか周りのぜい肉を落とすことが期待できます。

高タンパク質、低炭水化物、オメガ3脂肪酸を多く含む食材を以下であげていきます。

・肉類:鶏の胸肉、赤身の牛肉、など

・魚介類:サーモン、ツナ、マグロ、エビ、など

・乳製品:ヨーグルト、チーズ、など

・豆類:黒豆、ひよこ豆、など

・ナッツ類:アーモンド、クルミ、など

・野菜:ほうれん草、ケール、レタス、ブロッコリー、アボカド、など

・キノコ類:シイタケ、マッシュルーム、エノキ、など

・炭水化物代用食: キヌア、アマランス、カリフラワーライス、チアシード、オートブラ、など

・サバ、サーモン、サーディン、マグロ、イワシ、など

・チアシード

・フラックスシード

・クルミ

・豆腐

以上のような食材とともに、十分な水分を摂取することも心がけてください。

水分は酸素とともに、体の中で脂肪を燃やしてエネルギーに変える重要な媒体です。

一回に200ml程度を、1日に8回ほどは、水分を取る機会を作ってください。

運動をすることは、体の脂肪を燃焼させるのに有効です。そのための運動の頻度としては、

・週に150分以上

・週に2~3回ほど

を目安にしてください。運動の種類としては、ウォーキングがおすすめです。

ウォーキングは体に負担をかけず、気軽に始められるため、健康な生活を維持するためとしても理想的な運動です。

ウォーキングをする際のポイントとしては、

・背筋を伸ばし、肩をリラックスさせる

・視線は地は前方を見つめる

・軽く汗がでて息切れがしないスピード

・鼻から息を吸い、口から息をはくようにする

・初めは15分から20分程度から始める

ことを意識して、安全な道路や公演などで、風景を楽しみながら歩いてください。

ストレスにより分泌されるホルモンが増加することで、太りやすくなります。

ですので、ストレスの管理が、おなか周りのぜい肉を軽減させるために重要になります。

心身をリラックスさせるためには、

「深呼吸」

が効果的です。

呼吸方法としては、鼻から息を吸い、口から息をはく腹式呼吸が有効です。

また深呼吸によって体に取り込まれた酸素は、体の中で脂肪を燃やしてエネルギーに変える重要な媒体です。

深呼吸で酸素を体に多く取り込めることで、ストレスの緩和と脂肪の燃焼の増加を同時におこなうことができるので、おなかの脂肪の蓄積を防ぐことができます 。

睡眠が不足すると、食欲を増進させるホルモンの分泌を増加させる上に、満腹感を感じるホルモンの分泌を減少します。

そのため、寝不足が、食事の量を増加させて、その結果、おなかに脂肪の蓄積を促進させます。

同じ時間に寝て、同じ時間に起きるなど、睡眠リズムを整えてください。

睡眠の質について紹介した当院のブログのリンクを、以下に貼り付けましたので参考にしていただければ幸いです。

40代後半から50代の男性が、ダイエットをし、おなか周りのぜい肉を減らすことは、健康にさまざまなメリットをもたらします。

それを実現するためには、持続性を持った健康的なライフスタイルを維持することが重要です。

そのためのライフスタイルの方法を、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでもおなか周りのぜい肉が取れにくいことのお悩みが解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、飲食による体の不調への対策ブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

春先は、歓送迎会や花見などがおこなわれことが多い時期です。

そういった外食をする際には、お酒を飲むこが伴います。

仲間との会食で楽しい時間を過ごすと、ついつい飲み過ぎてしまい、翌日に体に不調を起こしてしまうことが少なくありません。

そこで今回は、アルコール飲料を飲むことで、体の不調を緩和するための方法を紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、会食での飲酒によって体調を崩すことを防ぐことができます。

お酒は百薬の長とも言われますが、最近の研究では、ほどほどの飲酒でも健康へのリスクがあることが報告されています。

そんなお酒を過度に飲み過ぎることで起こる体への影響を、以下で紹介していきます。

肝臓の機能は、体を機能させるためのエネルギーの合成・貯蔵や免疫機能など多岐にわたります。

そんな肝臓の機能の一つとして、

「アルコールの解毒」

があります。

飲んだアルコールは、胃や小腸で吸収して、肝臓で分解されます

。過度のアルコールの摂取で、肝臓に負荷をかけ続けると、

・アルコール性肝炎

・肝硬変

・肝がん

など重篤な病気を引き起こすリスクが高まります。

過剰なアルコールの摂取は、脳の萎縮や神経の伝達機能が低下して、記憶力や注意力、感情の制御などに障害が出る可能性が高まります。

アルコールを大量に飲むことで、

・心臓が速く動き負荷をかける

・心臓の筋肉が弱まり血液の循環が悪くなる

・心臓自体に必要な血液が足らなくなり胸に痛み引き起こす

・心臓のリズムが乱れが発生する

など心臓の機能が崩れて、狭心症や心筋梗塞、高血圧や不整脈などの問題を引き起こす可能性があります。

アルコールが胃の表面の粘膜を刺激するため、炎症を引き起こします。

それによって、胃かいようや逆流性胃炎など、消化器系の問題が起きる可能性があります。

アルコール自体が吸収されやすい高カロリーなものです。

そのため、過剰にアルコールを摂取することで、肥満や糖尿病など、生活習慣病を引き起こす可能性があります。

アルコールの影響で、のどや胃粘膜を痛めることで、外部からの菌やウイルスの侵入が入りやすくなります。

また、アルコールの過剰な摂取は、外部から侵入した筋やウイルスや体内で発生した腫瘍などを攻撃する免疫細胞の働きを抑制します。

その結果、免疫の機能が低下して、感染症やがんなどへの対応が遅れます。

アルコールはこのように、生命を維持するための体の機能を低下させることが多い。ですので、そういったことを少しでも抑えるためにも、アルコール飲料の摂取する時の方法が重要になってきます。

アルコールの1日の摂取量の目安は、男性でアルコールに換算して20〜30グラム、女性で10〜20グラム程度が推奨されています。

アルコール飲料に置き換えると、

・ビール:約500〜750ml

・日本酒:約100〜150ml

・ワイン:約130〜200ml

・ウイスキー:約40〜60ml

・ハイボール:約500〜750ml

です。

しかし、外食でアルコール飲料を摂取する機会では、このような目安の量は軽くこえてしまう方が多いと思われます。

そこでアルコール摂取によって、体に悪い影響を少しでも抑えるための方法を以下で紹介させていただきます。

外食中に大量のアルコールを摂取する場合、以下のような注意点があります。

アルコールを摂取するときは、一緒に水分の補給もおこなってください。

1杯のアルコール飲料を飲むごとに、1杯の水を飲むのが理想的です。アルコールは利尿作用があり、それによって水分を失いやすくなります。

人間の体の60パーセントは水分でできており、そのうちの2パーセントが失われるだけでも体に変調をきたします。

一般的には、アルコールと同等の量の水を摂取することをお勧めします。

また、アルコールを飲む前にも、水分の摂取することでアルコールの影響を緩和できます。

アルコールを摂取して、自宅に戻ったときも、お酒による利尿やアルコールを分解するために、水分は体から失われています。

ですので、帰宅後も、積極的に水分をとってください。

アルコールを飲む際は、その影響を抑えるために、最初に食べるおつまみのチョイスが重要です。

アルコールの吸収を遅らせる食材として、

・タンパク質を豊富に含むチーズ、豆腐、魚介類、肉類

・健康的な脂質を含むナッツ、アボカド、オリーブオイル

・食物繊維を豊富に含む野菜、果物、芋類

・水分を含むスープ、サラダ、フルーツ

などの食材を使った料理を食べることで、アルコールの影響を緩和します。

睡眠中は、胃腸や肝臓などの内臓機能が優先的に動き、体を回復させる時間帯です。

一般的に、アルコールの分解には、アルコール1杯分につき1時間はかかります。

ですので、アルコールの分解する時間を確保するために、従分な睡眠が取れるように、翌日の予定を考えながら、お酒を飲んでください、

体に入ったアルコールを分解するために、体の各機能が働きます。

それをサポートするためのツボが体には存在します。

アルコールと飲んでいる時や飲んだ翌日に、そのツボを優しく気持ちがいい程度に刺激してください。

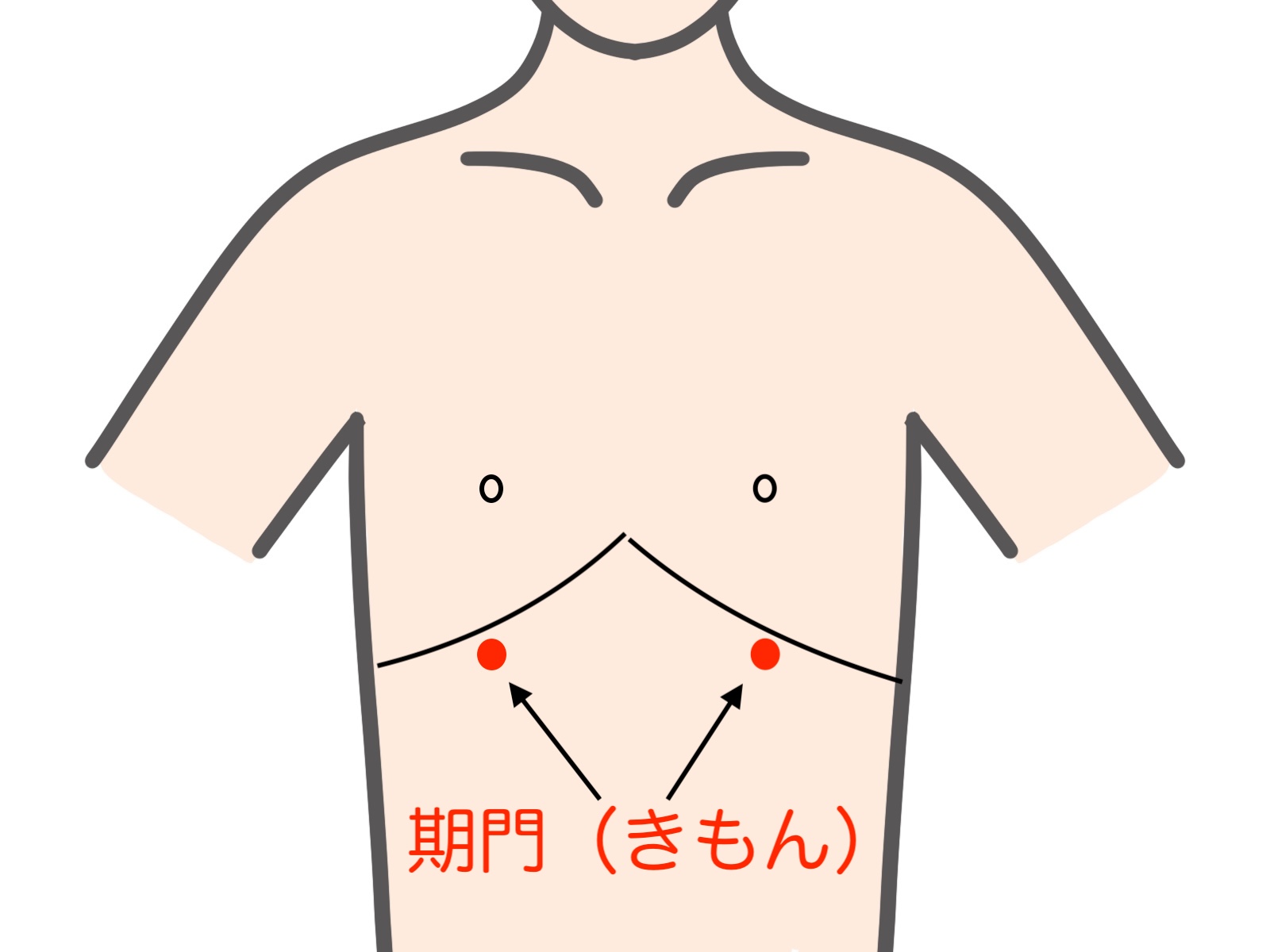

乳頭をまっすぐに下がって、ろっ骨がなくなるところに位置します。

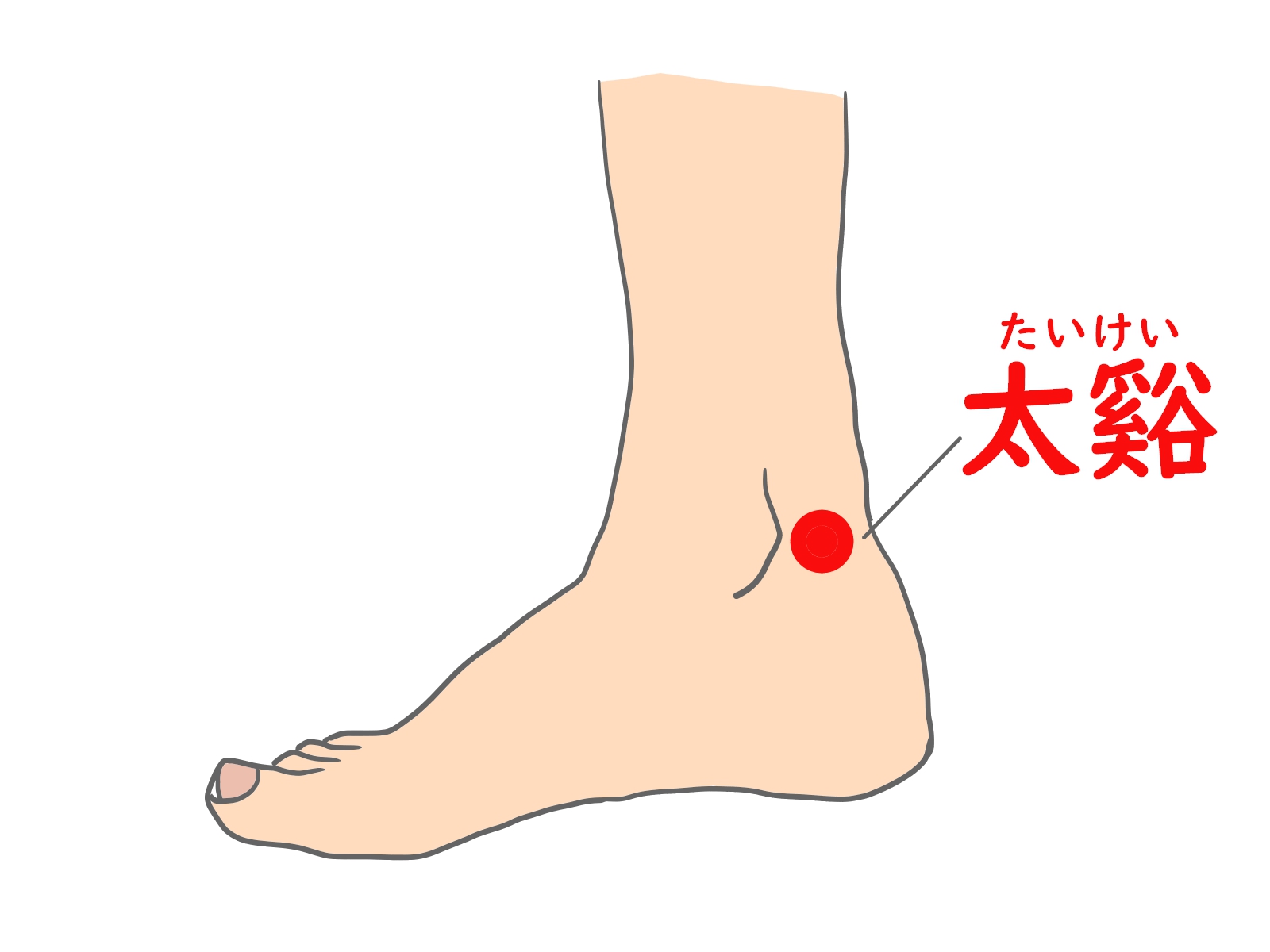

内くるぶしの骨が出っ張った部分とアキレス腱と中間のくぼんでいるところに位置します。

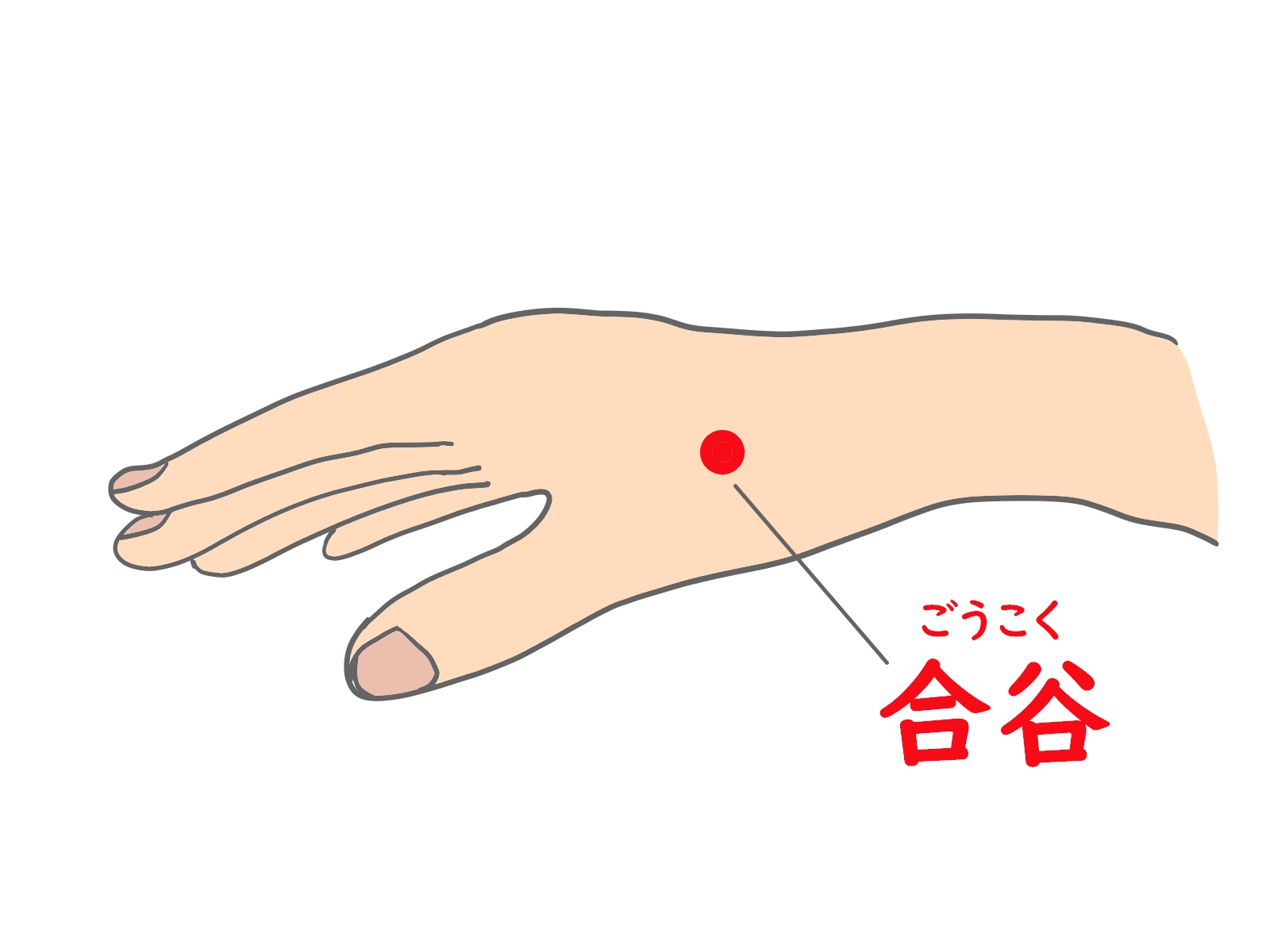

手の親指と人さし指の付け根の間に位置します。

気の合う仲間とお酒お飲んで語らうことは、ストレスの発散や関係を深めてくれます。

そういった社会の関係性を上げるアルコール摂取によって、少しでも体への負荷をかけないために、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでもアルコールの摂取によって体調の不良が続く場合は、体を整えて血流や自律神経の働きを向上させて解消するためのきっかけを作るために、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に胃腸の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

女性の方の睡眠の状況をお聞きしているときに、ご主人の“いびき”によって、睡眠の質を下がっている方が少なくありません。

そのため、日中、お仕事や家事などをしているときに、ボーッとしてしまい、集中力や注意力が低下してしまうとのこと。

また、ご主人のいびきによって、寝不足になる奥さんだけでなく、いびきをかいているご主人の睡眠にも問題がでてきます。

健康に保つのに最もだいじなことは、体を回復させる睡眠にかかっています。

そこで今回は、睡眠時にいびきをかく理由とリスク、その対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、いびきによってご夫婦の健康を損なうことを防げます。

すやすやと静かに寝ている状態は、起きているときと同じように、鼻や口から空気が肺へスムーズに入っていきます。

一方、いびきをかいている状態は、のどがせばまるなどして、肺へ入っていく空気の流れに抵抗が生じて振動し、いびきという音が生まれます。

睡眠時にのどがせばまる理由としては、

・重力で舌の根もとがのどに下がる

・肥満のためのどの内側に脂肪がついている

・下あごが小さいもしくは引っ込む

・扁桃腺の肥大や鼻炎

などがあげられます。

また、いびきをかきやすい人の傾向は、

・肥満の方

・口で呼吸をする方

・扁桃腺の肥大のある方

・疲れやストレスがたまっている方

・夕食や寝る前にお酒を飲む方

・鼻がつまっている方

・下のあごが小さい方

があげられます。

いびきをかきながら睡眠することは、何とか呼吸をしながらおこなっている状態です。

この状態が続くと、体に害を及ぼします。

いびきの状態の中でも、大きないびきの後、いったん、いびきが止まり、しばらく後にまた大きないびきをかき始める状態は、特に危険です。

いったん、いびきの音が止まっている間は、のどが閉じて、“無呼吸”になっています。

ひどい人では、1〜2分もの間、無呼吸が続く場合があります。

また、一晩に300〜400回の呼吸を繰り返す方もいるとも。

このようにいびきをかきながらの睡眠で、1時間の睡眠にあたり、10秒以上の無呼吸の状態が5回以上あり、日中に異常な眠気など症状がでる場合は、「睡眠時無呼吸症候群」と診断されます。

睡眠時無呼吸症候群は圧倒的に男性が多いのですが、更年期を過ぎると、ほとんど男女差はなくなります。

国内の患者数は200万人程度がいると推測されています。

睡眠時に無呼吸が続くと、脳が異常を察知して、無意識に脳が覚醒モードに変化します。

そうすると、睡眠中、緩んだのど周りの筋肉の活動が始まりのどが開き、呼吸が再開します。

呼吸が再開してしばらくすると、また脳が睡眠モードに入り、のどが緩みふさぎやすくなり、再び睡眠中に無呼吸になりやすくなります。

このように、一晩のうちに、脳が覚醒モードと睡眠モードが繰り返されると、睡眠時間をとっていても、寝ていないと同じ状態です。

しかし、無呼吸によって、一晩に何度も脳が覚醒モードになっていますが、本人に自覚がないため、起床時は、睡眠を十分に取ったと勘違いしがちです。

そのことに気づかず、運転中や会議中など、突然の強烈な眠気に抵抗できずに、重大な事故を起こしてしまう可能性があります。

そのほかに、睡眠中の無呼吸によって、体に酸素がはいっていない状態が続くと、腎臓や脳への影響が大きく、心筋梗塞や脳卒中を発症するリスクが高まります。

また、高血圧や糖尿病などの生活習慣病になりやすくなるとの報告もされています。

パートナーの方が、睡眠中のいびきをかく状態が続くようなら一度、専門医にかかられることをおすすめします。

睡眠時無呼吸症候群の認定医のリストは、以下のサイトで分かりますので参考にしていただければ幸いです。

https://jadsm.jp/ippan/ninteii_shidoui.html

また家でできるいびきへの対策を以下で紹介していきます。

横向きで寝ただけで、いびきをかく方の約80パーセントが、いびきをかく時間帯が半減したという研究報告があります。

いびきの原因となる、舌の根もとが重力によってのどに落ち込むのを、横向きに寝ることで防げるからです。

下向きで寝ても、それは可能ですが、胸を圧迫するので、呼吸が苦しくなる傾向にあります。

ですので、睡眠時の体勢は、横向きで寝ることをおすすめします。

横向きの状態で寝ることをキープするためには、枕の質が重要です。

枕が低かったり、柔らかかったりすると、横向いでは寝苦しいため、上向きで寝てしまいます。

それを防ぐためには、

・横向きで寝た際に頭から背中まで真っすぐな姿勢が保てる高さの枕にする

・5キログラムはあるとされる頭の重さが沈み込みすぎないように、高反発の硬めの枕にする

・体の右側を下にした状態で、抱き枕を両足にはさんだ状態で寝る

といった工夫をおすすめします。

飲酒をして寝ると、のどの筋肉が緩みやすくなります。

また、寝ている間に、アルコールを分解するための酸素が必要となり、呼吸が激しくなります。

夕食や寝る前に飲酒を控えめにすることで、いびきが軽減する可能性があります。

マウスピースをすることで、上のあごより、下のあごが突き出て、空気が通るのどの気道が確保されます。

市販もされていますが、専門の医療機関で保険適応で作製してもらえます。

いびき専用の鼻テープ・口テープをすることで、鼻呼吸を誘導したり、鼻の空気の通り道を広げることで、いびきを抑制する可能性があります。

パートナーの方が、いびきをかいて睡眠をされている状態が続く場合は、一度、その状態を伝え、対策を話し合われることをお勧めします。

そのことによって、お互いの健康の向上につながります。

そのためのきっかけとして、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

また、パートナーのいびきによって睡眠の不足で、体調の不調を感じるようでしたら、お近くの治療院にかかられて体を整えることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に睡眠への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広