- Blog記事一覧 -新型コロナウイルス | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

新型コロナウイルス | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

梅雨も終わり、暑い夏に突入する時期になりました。

この時期、本来、減少するかと思われる風邪や新型コロナウイルスなどへの感染ですが、全国的に増加傾向にあると報告されています。

当院でも実際に、そういった感染症のために、お仕事や学校を休むなど、日常生活に支障がでたり、ご家族に心配をかけてしまうお話をよくお聞きします。

そこで今回は、夏の時期に、風邪や新型コロナウイルスなどに感染する理由とその予防法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、健康に夏を過ごすことができます。

本来は、寒い冬に、コロナウイルスや風邪ウイルスによる感染者数が増加する傾向にあります。

しかし、それに反して、夏に増加する傾向にあるのは、一見、不思議に思えるかもしれませんが、いくつかの理由が考えられます。

以下に、そのメカニズムを紹介させていただきます。

夏場は、エアコンを多用するため、室内の空気が乾燥しやすくなります。

エアコンによって乾燥した室内は、多くのウイルスにとって、空気中で長く生きやすく、増殖しやすい環境です。

さらに、エヤコンによって乾燥した室内に、夏の暑さを避けるために、長時間、とどまることで、のどの粘膜を乾燥させます。

そのために、のどを通過するウイルスを粘膜がからみとって体への侵入を防御する機能が弱まり、その結果、ウイルスが体内に侵入しやすくなります。

つまり、エアコンの使用による室内の乾燥が、ウイルスの増加とのど防御機のを低下させ、夏に感染症が増えるます 。

夏の暑さは、体温を調節するために内臓や脳などの稼働を強いることで、体に多くのストレスを与え、疲労しやすくなります。

疲労がたまると、細胞を活動させるエネルギーの不足を起こし、免疫細胞の力が弱まります。

また、暑さによるストレスは、ストレスホルモンの分泌を増加させ、このホルモンは、免疫の機能を抑制する働きがあります。

こういった理由により、夏の暑さのストレスによって体が疲労すると、免疫の機能がうまく働かず、感染症が増加する要因です。

暑い夏に、風邪や新型コロナウイルスなどの感染予防の方法を以下で紹介させていただきます。

エアコンを使用する際には、空気が乾燥しやすくなるため、適度な湿度を保つ必要があります。

室内の湿度は、40〜60%に保つことが理想です。

そのために、室内で加湿器を稼働させたりやぬれタオルを干すなどして、湿度計などで数値を確認しながら、湿度を調整することをおすすめします。

また、外が暑いと部屋を閉めっぱなしになり、室内のウイルス濃度が上がります。

空気清浄機の稼働や、1時間に1回を目安に窓やドアを開けて、換気を定期的におこなうことで、室内のウイルスの濃度を下げてください。

手洗いやうがいは、感染症対策の基本です。

外出先から帰宅した際や食事前後、公共の場を利用した後には、石けんと流水で20秒以上手を洗うことをおすすめします。

うがいは、普段は、普通のお水でいいので、まずは、口の中をゆすいで、口の中のウイルスや細菌をはきだしてから、その後に、ガラガラとのどをゆすぐようにうがいをおこなってください。

夏は、エアコンが効いた部屋に、長時間、いるためや冷たい飲料を飲む機会が増えるため、体の深部が冷えて体温が低下している方が少なくありません。

しかし、夏は気温が高いため、入浴はシャワーで済ませて、体を温める機会が減りがちです。

1日1回でも、体の表面の温度を一時的に上昇させるシャワーではなく、体全体の深部の体温を持続的に上昇させる湯船に入ることをおすすめします。

深部体温の上昇は、リラックスや免疫機能の向上を促しますので、感染症予防として、湯船につかることは有効です。

夏の時期は、湯船の温度をぬるめの38℃〜40℃にすることが適しています。

また、長時間の入浴は、体に負担をかけるため、15分〜20分程度を目安にしてください。

夏は気温と湿度が高く体が疲れやすい時期のため、腸の機能を整えることは、全身の免疫力を高めるためにも非常に重要です。

なぜなら、小腸には、全身の免疫細胞の70%が存在しているからです。

夏に体が適正に免疫機能が活動するために腸を整える食生活について、以下で紹介していきます。

腸が消化・吸収などする活動のためには、水分という媒介が必要です。

夏は汗をかきやすく、体内の水分が失われやすいため、十分な水分を摂取して、腸へ補給することが重要です。

1日の基本的な水分摂取量は、1.5〜2リットルです。そのほかに、食事に含まれる水分として1リットル、さらに追加で、夏季の増加量0.5〜1リットルが望ましいです。

一気に飲むのではなく、一回につき200ml程度を、1日に何回かに分けて、こまめに摂取してください。

冷やした飲料を飲み過ぎると、冷えて腸の活動が低下するため、適度に温かい飲料や常温のものを摂取することを心がけてください。

腸の健康には、バランスの取れた食事が欠かせません。

特に、食物繊維や発酵食品を積極的にとることで大切です。

食物繊維としては、野菜、果物、全粒穀物、豆類など。

発酵食品は、ヨーグルト、キムチ、納豆、みそなど。

こういった食品をとることで、腸内の善玉菌のが増えて、腸が正常に活動することが促されます。

睡眠の質と免疫力との関係は、非常に密接です。

睡眠中に体は、免疫システムを修復し、強化します。特に、深く眠れることで、体は免疫細胞を生成し、感染と戦うための抗体を作ります。

ですので、夏の感染症対策には、睡眠の質を上げる必要があります。

睡眠の質を上げるには、

・エアコンや扇風機で寝室の温度を約20〜22度に保つ

・寝る2時間前には電子機器の使用を控える

・毎日、同じ時間に寝て、同じ時間に起きる

・読書、音楽鑑賞、温かい風呂などでリラックスできる活動するを

などといったことを心がけることで、睡眠の質が上がり、その結果、免疫機能も正常に働く体を作れます。

夏の感染症対策は、適切な室内環境の管理、手洗いと消毒の徹底、湯船での体温調整、バランスの取れた食事、質の高い睡眠といった日常の小さな習慣の積み重ねでおこなえます。

これらの取り組みが、免疫力が正常に働き、健康な夏を過ごすための基盤づくりとして、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも夏の暑さによる感染症への不安が解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、感染症に関する体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇

気象庁によると、今年の6月から8月にかけては、例年より暑くなると予測が発表されています。

しかし、6月に入っても、気温が高い状態では安定しておらず、朝晩が肌寒く、昼間が暑くといった、1日の寒暖差が大きい状態です。

しかも、雨も続いているので、湿度が高い。こういった気温や気圧、天候が安定しない日が続くと、体の不調を訴える方が増えます。

特に、最近、風邪を引いてしまう方が少なくありません。

新型コロナウイルスの感染がようやく落ち着きつつありますが、やはり、通常の風邪を引くことでも、ご自身のお体がつらくなるのははもちろん、家族にうつしてしまうという心配もあります。

そこで今回は、気温や気圧、天候の変動が大きいことで風邪をひきやすくなる理由とその対策について紹介させていただきます。

6月に入っても、気温や気圧・天候の変動が大きいために、風邪をひきやすくなる理由は、以下のようなことが考えられます。

気温や気圧・天候など、外部環境の変化により、頻繁に体温調節をすることで、自律神経が乱れやすくなります。

自律神経は、交感神経と副交感神経の2つの神経で構成されています。

この2つの神経が、体のさまざまな機能を調節する役割を持ち、体温の調節もその機能の一つです。

寒い環境では交感神経が働き、

・血管が収縮させて体表面の血流が減少させて血液の熱を外部へ放散するのを防ぐ

・筋肉が震えさせて熱を生産する・アドレナリンの分泌を促して体のエネルギーを増加させる

といったことで体温を上昇させます。

暑い環境では副交感神経が働き、

・発汗を促して、体から汗が蒸発する際に体から熱を奪わせる

・血管が広げて体表面の血流が増加させて血液の熱を外部へ放散させる

・筋肉を緩めて熱を産生する活動を抑制する

といったことで体温の上昇を防ぎます。

寒暖差が激しいことで、体温の調整をおこなう自律神経が働きすぎて疲労し、機能が低下します。

自律神経は、免疫機能にも関与しますので、寒暖差の体温調節で自律神経が疲れると、免疫系の働きが低下し、ウイルスや細菌に対する抵抗力が弱まります。

その結果、風邪をひきやすくなります。

雨が頻繁に降ることで、湿度が高くなります。

湿度が高いと、ウイルスが繁殖しやすい環境となり、風邪への感染リスクを増加します。

また、湿度が高くなることで、暑さでかいた汗が 、皮ふにベタついて蒸発しにくくなり、体温の調節がさらに困難になります。

そのため、自律神経にも負担をかけることで機能が低下し、その結果、自律神経の免疫機能も低下させて、風邪になりやすい状態になる。

気圧は、外部から体にかかる空気の重さです。

気圧の変動に伴って体の外部からの圧力も変動するため、血液の循環が乱れます。

そうすると、血液を通して配布される細胞への酸素と栄養の供給が不安定となり、免疫細胞の活動が低下します。

その結果、ウイルスへの対応が弱くなり、風邪をひきやすくなります。

外部環境の変化は、体にストレスを与えることで、ストレスホルモンの分泌を促します。

ストレスホルモンは、エネルギーを生産する機能を上げる働きがありますが、その反面、免疫や炎症を抑える働きもあります。

気候の変動によるストレスホルモンが増加すると、免疫を抑える効果により、風邪などの感染症に対する抵抗力が弱まります。

寒暖差や湿度の変動によって、寝具や寝衣の調整が難しくなり、寝苦しさから睡眠の質が低下します。

睡眠の不足は、体の回復する時間を奪うこととなり、それが免疫の機能を弱め、風邪を引きやすくします。

また、雨が続くと外出が減り、運動が不足します。

適度な運動は、免疫機能を高める効果があるため、運動の不足は、風邪への感染のリスクを増加させます。

6月に入っても、気温や気圧、天候の変動が大きいことでリスクが高まる風邪への感染を防ぐ方法を、以下で紹介していきます。

重ね着や薄手の服を持ち歩くことで、気温の変動に応じて服を脱ぎ着して、体温をいつでも調節で用意をしてください。

また、室内にいるときは、エアコンや暖房で室内の温度を20度から25度、湿度を40%から60%に調節して、体への体温調整のための負荷を軽減してください。

毎日、同じ時間に寝て起きるようにして、規則正しい睡眠パターンを保ち、睡眠の質を上げてください。

また、ウォーキング、ジョギングなどの有酸素運動を、毎日、30分程度おこなって、体に適度な刺激を入れてください。

そうすることで、自律神経が整い、適度な免疫機能が促されます。

外出から戻ったら、石けんを使ってしっかりと手を洗い、うがいをおこなう習慣をつけることをお勧めします。

また、窓を開けて換気や空気清浄機の稼働によって、室内の空気を定期的に入れ替えをおこないましょう。

風邪の予防に効果的なツボを、以下で紹介させていただきます。

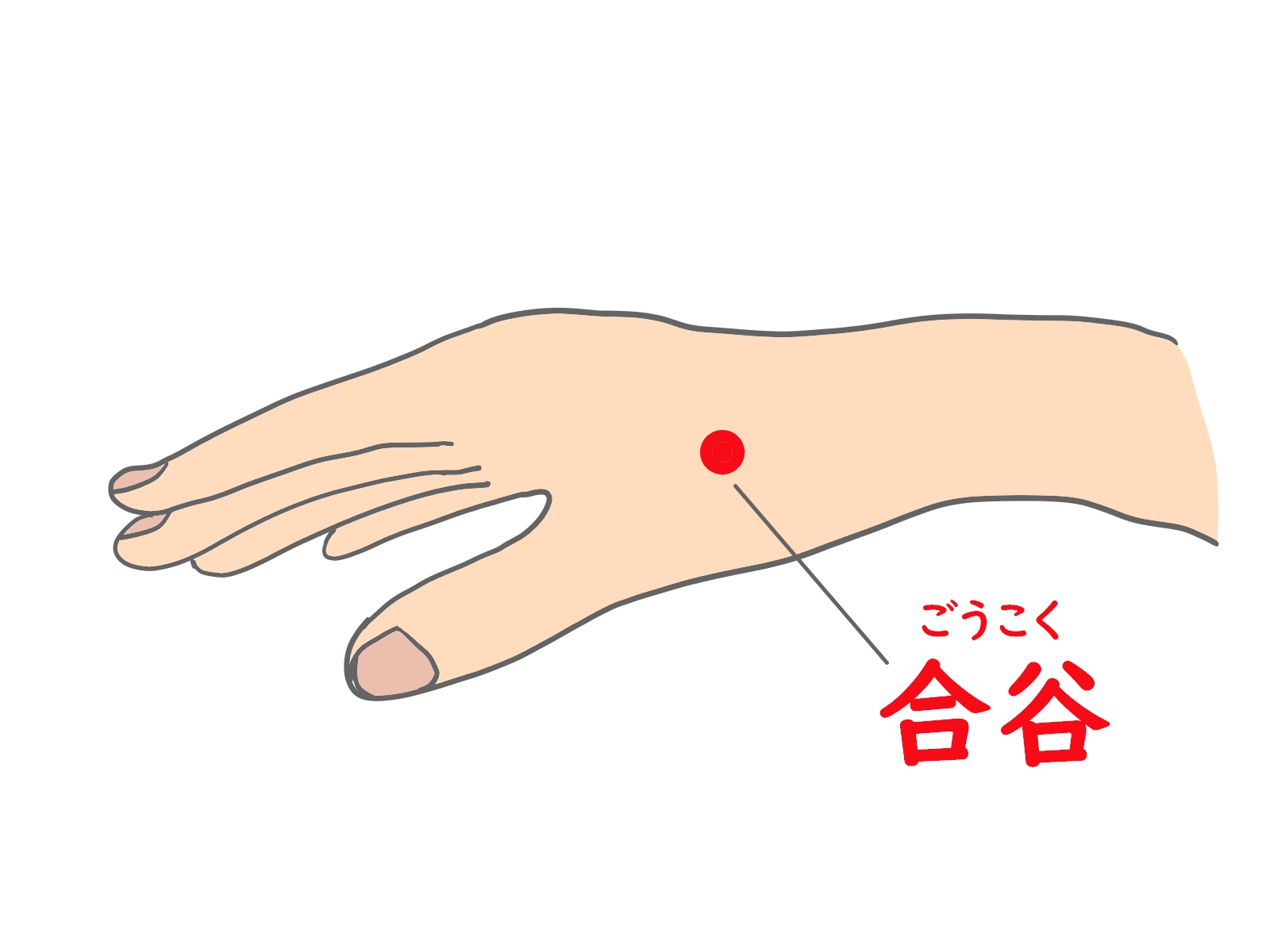

手の甲側の親指と人差し指の付け根の間に位置します。

鼻のふくらの両脇に位置します。

肘を曲げた時にできる外側のしわから指3本分下がった部分に位置します。

いったん、風邪をひいてしまうと、後遺症として呼吸や胃腸、筋肉や関節の不調がしばらく続かれる方が少なくありません。

気候の変動が激しいために体調管理がむずかしいこの時期に、風邪にかかるのを予防するための方法を、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも気温や気圧・天候の変動によって体に不調を感じられたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、風邪によって起こる体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

ゴールデンウィークに突入するこの時期は、春から初夏に変わっていく季節の変わり目です。

この時期は、暑いような寒いような、気温が中途半端で、体が対応できず、体調を崩される方が少なくありません。

そのためか、最近はあまり表立って報道で取り上げることが少なくなりましたが、身近の方でコロナウィルスに感染して、お仕事や学校をお休みされているお話をよくお聞きします。

そこで今回は、春から初夏に変わるこの時期に、体調を保つために必要なこととその方法を紹介していきます。

このブログを読んでいただくことで、季節の変わり目を健康を維持して乗りこえることができます。

体の健康を保つには、「刺激」「栄養」「酸素」の要素が必要にです。

それらの3つの要素を体に取り入れるための方法はいろいろありますが、その一つとして、

「口の機能」

が重要な役割を果たします。

3つの要素と口の機能の健康のためにはたす関係性を以下で紹介していきます。

口の中に食べ物を入れて、歯でかむと、歯の根本に圧力がかかります。

それによって、歯の根本の血管が刺激されて、ひとかみごとに、3.5ミリリットルの血液がポンプのように脳に送られます。

口の中でかむという刺激をすればするほど、20〜40パーセントも脳に送られる血液が増加して、脳が活性化します。

それによって、ですからよくかめばかむほど脳に血液が送り込まれて、脳の機能が活性化します。

脳が活性化すると、反射神経や記憶力、判断力、集中力のが高まり、また、筋肉や内臓などの機能を調整する自律神経の機能も向上します。

他に、奥歯でかみしめる刺激によって、体に力が入りやすくなり、日常生活の動作や姿勢が維持しやすくなります。

つまり、口の中で起きる刺激が、健康増進につながるのです。

口は、食べ物の消化や吸収に関わる消化器官でもあります。

口に食べ物を取り入れて、のどから食道・胃・腸・こう門へと送りこまれていきます。

つまり、口は消化器官の入り口なのです。

口の中でかみ砕き、口の中から分泌される消化や免疫機能がある唾液と混ぜ合わせることで、胃腸への負担が減り、体へ栄養が吸収されやすくなります。

そのことによって、栄養が体にいきわたり、健康を保つことができます。

口の中にある舌をコントロールして、人と話したり、歌を歌うために発声します。

声を出す際には、適切な呼吸が重要です。

口から声を出すことによって、深い呼吸を促進し、肺活量を増やすことができます。

それによって、全身の細胞へ酸素の供給が促進して、体を健康に保つために役立ちます。

口の機能の低下は、「オーラルフレイル」と呼ばれ、病気や体力低下などが引き起こされる可能性が高くなるため、注意喚起されています。

口の機能低下があるかどうかのチェックリストが、日本歯科医師会から発表されています。

そのチェックリストのリンクを以下に貼り付けましたので、目安にしていただければ幸いです。

https://www.jda.or.jp/pdf/oral_frail_leaflet_web.pdf

口の機能は、体の健康に大きな影響を与えます。

ですので、口の機能の維持や向上させるための方法を、以下で紹介していきます。

日ごろからしっかりとしたうがいをおこなうことで、口の中の舌やのどの筋肉が鍛えられます。

その方法ですが、まず、水を口にふくみ、上を向き、のどの奥で15秒ほど、ガラガラとうがいをしてから、水をはき出します。

のどの奥の部分を意識しながら、しっかりとうがいをしていただき、すぐに水をはき出さずに、のどの奥にしばらく水を触れさせておくのも効果的です。

また、水を口にふくみ、ほっぺた全体をふらませて、3回ほど、ブクブクと水を口の中で動かしてから、水をはき出してください。

その際に、ほっぺたの内側の筋肉を、しっかり使うようにしください。

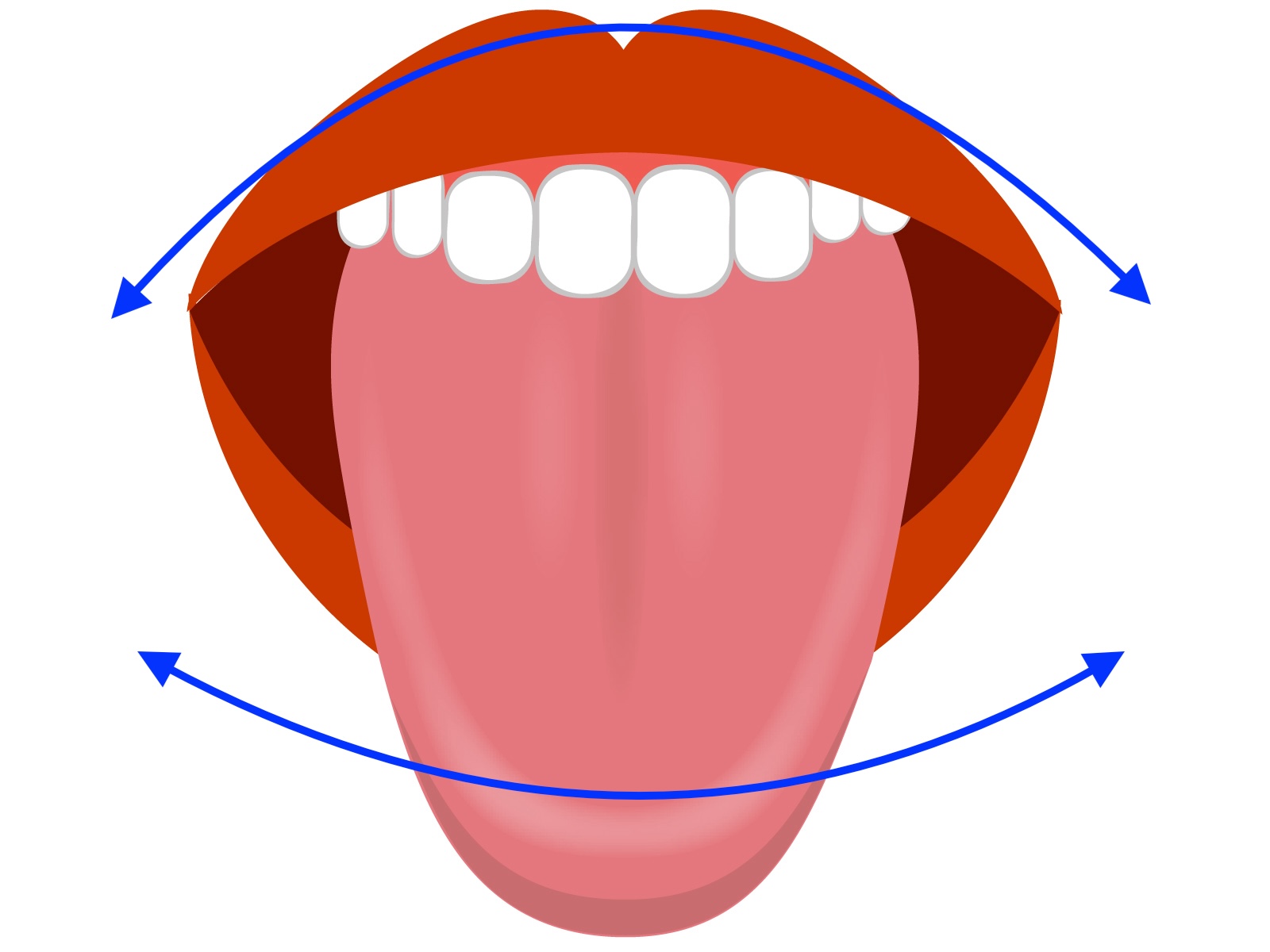

舌をしっかり動かすことで、舌の筋肉が鍛えられます。舌を限界まで口から出して、歯や唇をなめるように、ゆくりを回してください。

これを、右回り、左回りを交互に、3回、繰り返してください。

「イアエイウ」と しっかり発声することで、口が縦や横に大きく開き、口全体の筋肉は鍛えられます。

「イ」の発声は、口の端を横に広げて発声します。

「ア」の発声は、口を大きく開けて発声します。

「エ」の発生は、舌を前に出しながら発声します。

「イ」の発声は、口の端を横に広げて発声します。

「ウ」の発生は、口をすぼめて発声します。

唾液は、消化液であり、消毒液の役割があります。

唾液がしっかり出ることで、体の消化と免疫を補助できます。

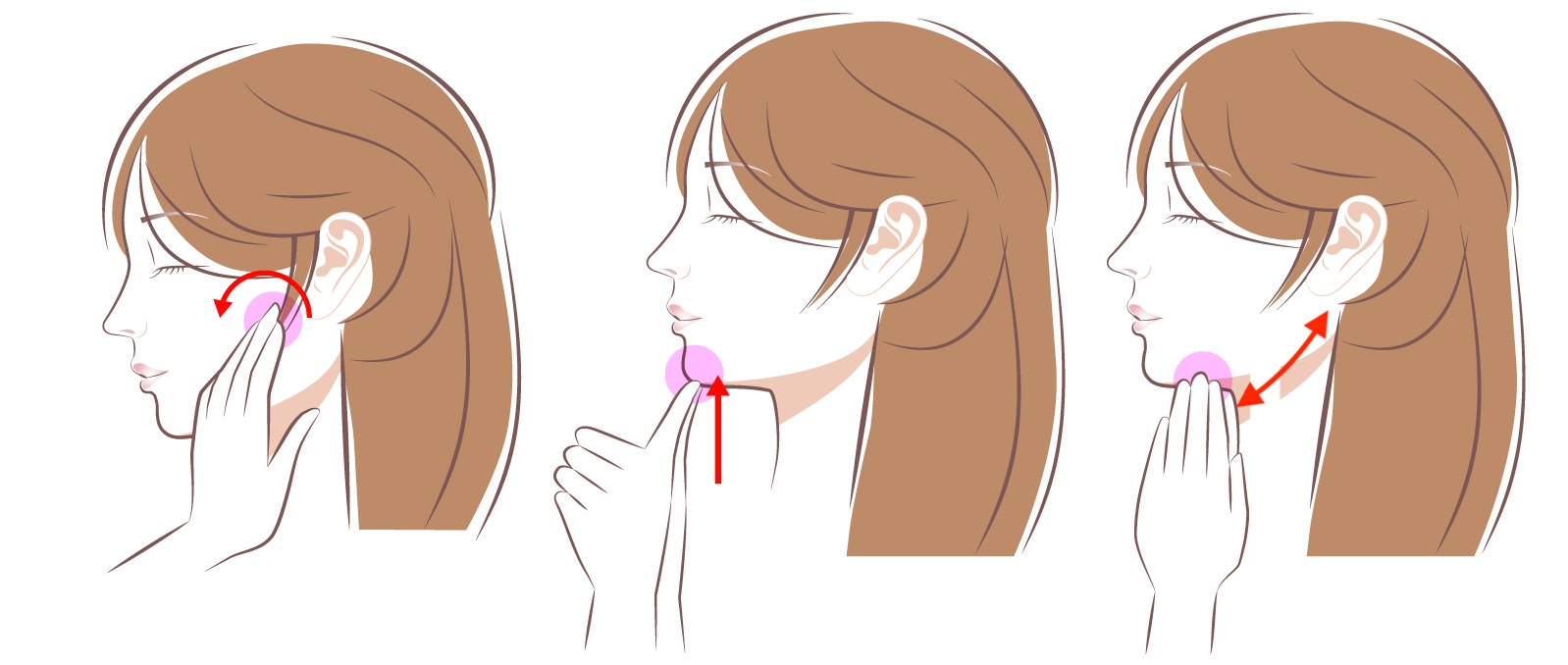

唾液を出やすくするためには、口周辺にある唾液が入った三か所ある袋を刺激する必要があります。

その方法ですが、下あごの奥歯のあたりで、耳たぶの前方に指先を当てて、5〜10回、回すようにさすります。

下アゴの淵の内側の柔らかいところをに指を当て、耳の横からアゴの先まで、5〜10回さすってください。

アゴ先の内側に親指の先を当てて、5〜10回、押し上げるように刺激してください。

ガムをかむことで、口周辺の筋肉が鍛えられます。ガムをかむ際には、

・唇を閉じてしっかりとかむ

・同じ歯でかまずに、左右の歯を均等に使ってかむ

・かむときは、背筋を伸ばすこと意識する

・朝と夜の1日2回、5分間を目安にかむ

といったことを意識してガムをかんでください。

口の中の衰えは、健康寿命が低下するという研究報告がされています。

それほど、口の機能と健康は密接な関係があります。

ですので、口の機能を維持し向上させるために、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも体の不調に加えて、口の機能の低下も感じられたら、歯科や耳鼻咽喉科、内科などの病院にかかられて、一度、検査されることをおすすめします。

また、それでも春から初夏にかけての季節の変わり目で、体の不調が続くようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に春に起こりやすい体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

春先は、歓送迎会や花見などがおこなわれことが多い時期です。

そういった外食をする際には、お酒を飲むこが伴います。

仲間との会食で楽しい時間を過ごすと、ついつい飲み過ぎてしまい、翌日に体に不調を起こしてしまうことが少なくありません。

そこで今回は、アルコール飲料を飲むことで、体の不調を緩和するための方法を紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、会食での飲酒によって体調を崩すことを防ぐことができます。

お酒は百薬の長とも言われますが、最近の研究では、ほどほどの飲酒でも健康へのリスクがあることが報告されています。

そんなお酒を過度に飲み過ぎることで起こる体への影響を、以下で紹介していきます。

肝臓の機能は、体を機能させるためのエネルギーの合成・貯蔵や免疫機能など多岐にわたります。

そんな肝臓の機能の一つとして、

「アルコールの解毒」

があります。

飲んだアルコールは、胃や小腸で吸収して、肝臓で分解されます

。過度のアルコールの摂取で、肝臓に負荷をかけ続けると、

・アルコール性肝炎

・肝硬変

・肝がん

など重篤な病気を引き起こすリスクが高まります。

過剰なアルコールの摂取は、脳の萎縮や神経の伝達機能が低下して、記憶力や注意力、感情の制御などに障害が出る可能性が高まります。

アルコールを大量に飲むことで、

・心臓が速く動き負荷をかける

・心臓の筋肉が弱まり血液の循環が悪くなる

・心臓自体に必要な血液が足らなくなり胸に痛み引き起こす

・心臓のリズムが乱れが発生する

など心臓の機能が崩れて、狭心症や心筋梗塞、高血圧や不整脈などの問題を引き起こす可能性があります。

アルコールが胃の表面の粘膜を刺激するため、炎症を引き起こします。

それによって、胃かいようや逆流性胃炎など、消化器系の問題が起きる可能性があります。

アルコール自体が吸収されやすい高カロリーなものです。

そのため、過剰にアルコールを摂取することで、肥満や糖尿病など、生活習慣病を引き起こす可能性があります。

アルコールの影響で、のどや胃粘膜を痛めることで、外部からの菌やウイルスの侵入が入りやすくなります。

また、アルコールの過剰な摂取は、外部から侵入した筋やウイルスや体内で発生した腫瘍などを攻撃する免疫細胞の働きを抑制します。

その結果、免疫の機能が低下して、感染症やがんなどへの対応が遅れます。

アルコールはこのように、生命を維持するための体の機能を低下させることが多い。ですので、そういったことを少しでも抑えるためにも、アルコール飲料の摂取する時の方法が重要になってきます。

アルコールの1日の摂取量の目安は、男性でアルコールに換算して20〜30グラム、女性で10〜20グラム程度が推奨されています。

アルコール飲料に置き換えると、

・ビール:約500〜750ml

・日本酒:約100〜150ml

・ワイン:約130〜200ml

・ウイスキー:約40〜60ml

・ハイボール:約500〜750ml

です。

しかし、外食でアルコール飲料を摂取する機会では、このような目安の量は軽くこえてしまう方が多いと思われます。

そこでアルコール摂取によって、体に悪い影響を少しでも抑えるための方法を以下で紹介させていただきます。

外食中に大量のアルコールを摂取する場合、以下のような注意点があります。

アルコールを摂取するときは、一緒に水分の補給もおこなってください。

1杯のアルコール飲料を飲むごとに、1杯の水を飲むのが理想的です。アルコールは利尿作用があり、それによって水分を失いやすくなります。

人間の体の60パーセントは水分でできており、そのうちの2パーセントが失われるだけでも体に変調をきたします。

一般的には、アルコールと同等の量の水を摂取することをお勧めします。

また、アルコールを飲む前にも、水分の摂取することでアルコールの影響を緩和できます。

アルコールを摂取して、自宅に戻ったときも、お酒による利尿やアルコールを分解するために、水分は体から失われています。

ですので、帰宅後も、積極的に水分をとってください。

アルコールを飲む際は、その影響を抑えるために、最初に食べるおつまみのチョイスが重要です。

アルコールの吸収を遅らせる食材として、

・タンパク質を豊富に含むチーズ、豆腐、魚介類、肉類

・健康的な脂質を含むナッツ、アボカド、オリーブオイル

・食物繊維を豊富に含む野菜、果物、芋類

・水分を含むスープ、サラダ、フルーツ

などの食材を使った料理を食べることで、アルコールの影響を緩和します。

睡眠中は、胃腸や肝臓などの内臓機能が優先的に動き、体を回復させる時間帯です。

一般的に、アルコールの分解には、アルコール1杯分につき1時間はかかります。

ですので、アルコールの分解する時間を確保するために、従分な睡眠が取れるように、翌日の予定を考えながら、お酒を飲んでください、

体に入ったアルコールを分解するために、体の各機能が働きます。

それをサポートするためのツボが体には存在します。

アルコールと飲んでいる時や飲んだ翌日に、そのツボを優しく気持ちがいい程度に刺激してください。

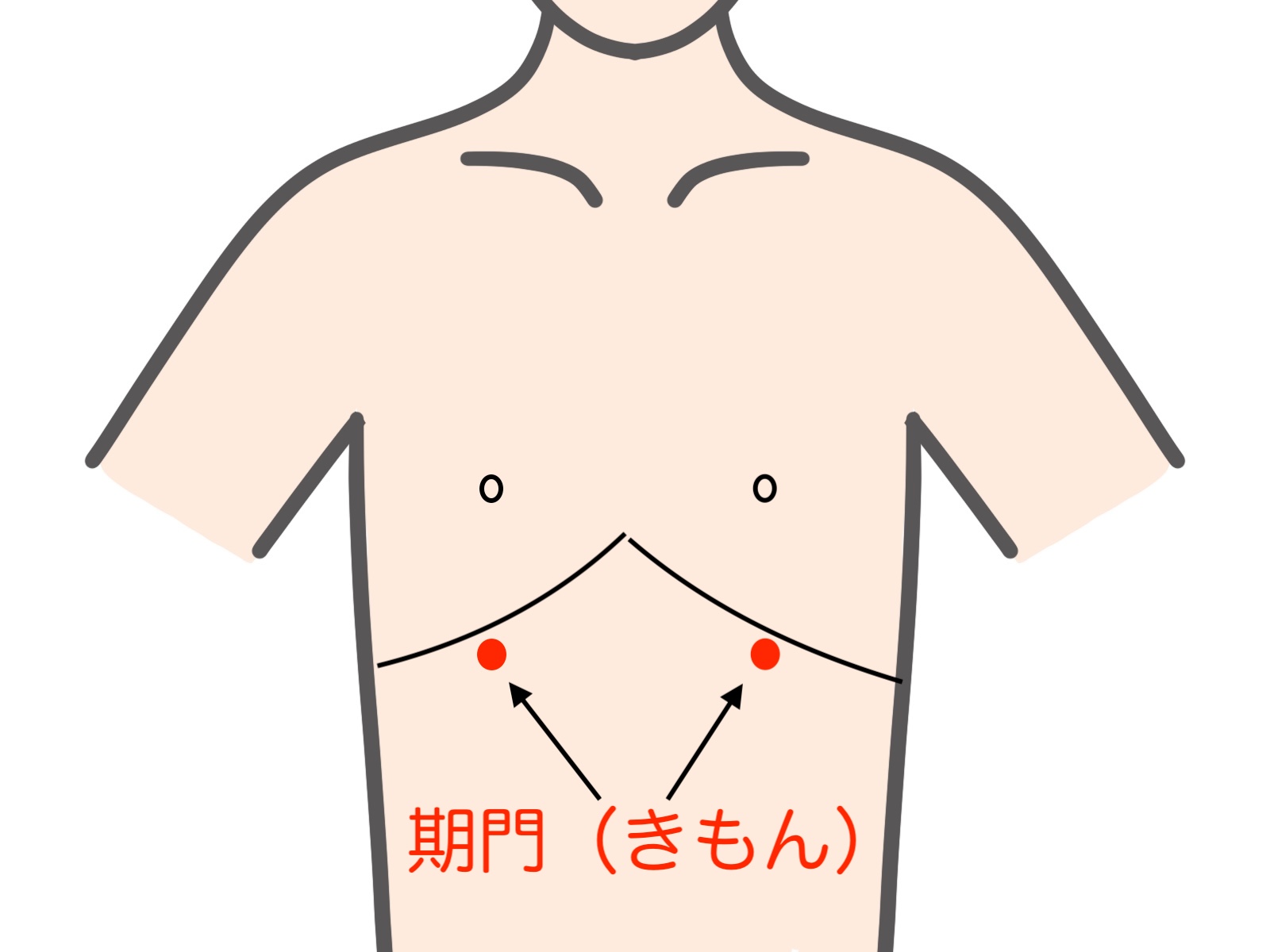

乳頭をまっすぐに下がって、ろっ骨がなくなるところに位置します。

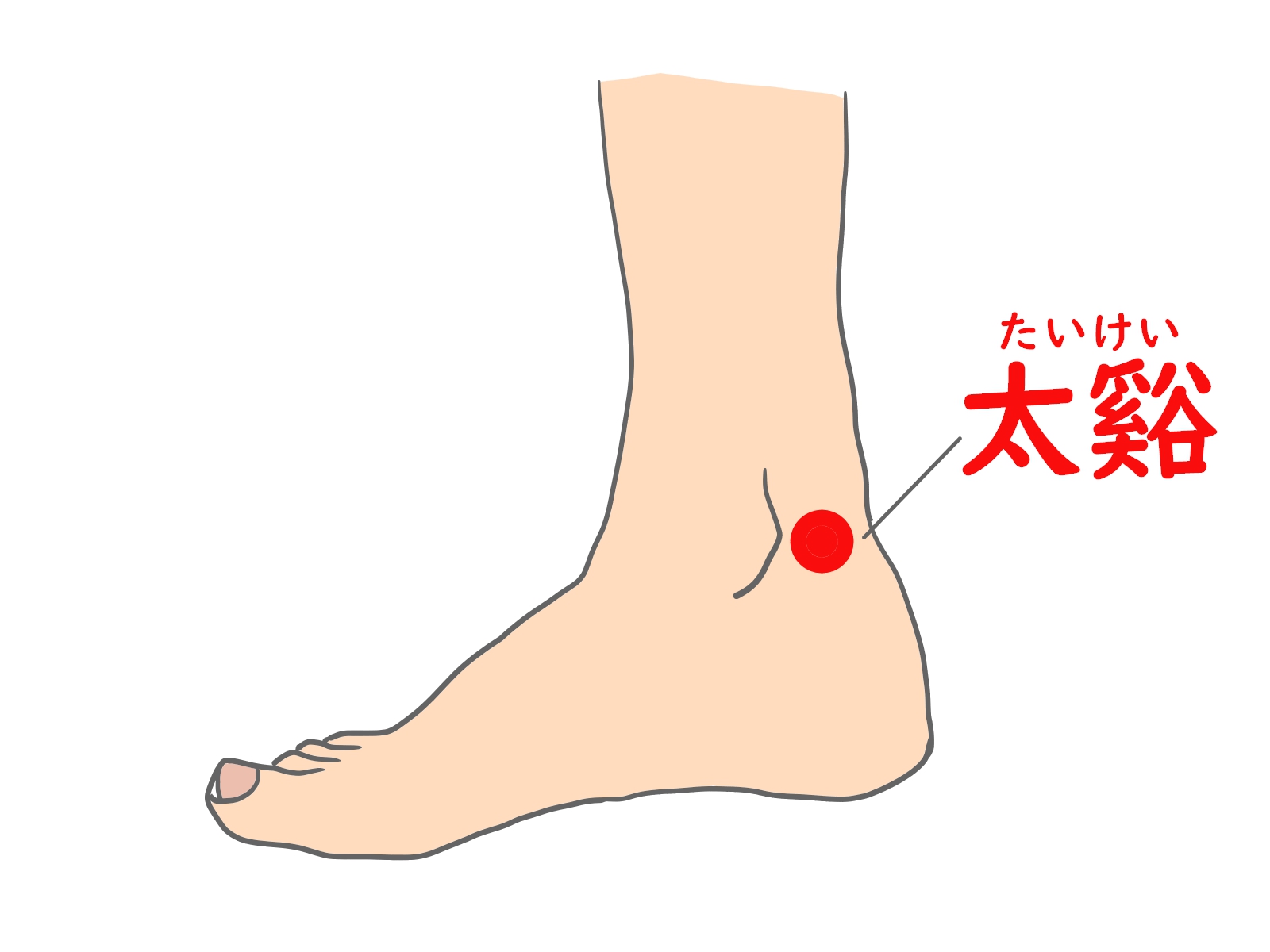

内くるぶしの骨が出っ張った部分とアキレス腱と中間のくぼんでいるところに位置します。

手の親指と人さし指の付け根の間に位置します。

気の合う仲間とお酒お飲んで語らうことは、ストレスの発散や関係を深めてくれます。

そういった社会の関係性を上げるアルコール摂取によって、少しでも体への負荷をかけないために、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでもアルコールの摂取によって体調の不良が続く場合は、体を整えて血流や自律神経の働きを向上させて解消するためのきっかけを作るために、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に胃腸の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

2月も終盤となって、気温も上がってきて、春が近くまで来ているのを感じます。

しかし、風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルスなどの感染症は、まだまだ猛威を奮っています。

兵庫県の2月の感染症に関するの調査によると、兵庫県全体の感染者の約82パーセントが、15歳未満であると報告されています。

お子さんが何らかの感染症にかかると、看病するお母さん方もうつってしまうケースが多く見られます。

感染症のために熱が出て、数日、寝込んでしまったお母さん方が、病気から復帰して、いざ家事や仕事をしようとすると、腰痛に悩まされることが少なくありません。

そこで今回は、感染症を発症したお母様方が、病気から復帰した後に、腰痛が発症する理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、病み上がりに起こる腰痛を解消できます。

お母さん方が、感染症で寝込んだ後に、腰痛が発症する理由は、以下のようなことが考えられます。

風邪やインフルエンザなどにかかったことで、布団に寝たきりの生活を送り、筋力をほとんど使われないことで、筋力は急激に低下します。

寝たきりでいることで落ちる筋肉量は、1日で約3〜5パーセント、1週間で約20パーセントの筋力が減少します。

このような急激に筋力が低下する反面、筋力の回復には時間がかかります。

1日寝込むと、筋力の回復には1週間かかり、1週間寝込むと、筋力の回復に1カ月もかかります。

腰は、体を前後に曲げたり、ひねったりと、体幹を動かすだけでなく、腰を動かさないことで、体を安定させます。

また、上半身の重みを支え、下半身との連結を担います。

この腰の機能は、腰周辺の筋肉によることが大きいため、筋力が落ちることで腰を支えきれず腰痛を引き起こします。

風邪ウイルスやインフルエンザウイルスと体の免疫が戦う際に、ウイルスに対して免疫が優位な環境をつくつために、体温を上げる物質が分泌されます。

この物質はウイルスと戦う際には、非常に役に立つのですが、痛みも引き起こす物質でもあります。

そのため、全身の筋肉や関節に痛みが発症し、全身痛症候群とも呼ばれます。

また、ウイルスと戦う免疫反応は、非常にエネルギーを消耗します。

そういったウイルスと戦った免疫による体の変化を、特に、日常生活で負荷がかかる腰が感じる機会が多いため、腰に痛みを感じやすくなります。

こういった理由で、感染症の後遺症として、腰痛が引き起こされます。

感染症により寝込んだことにより、筋力が低下して、痛みの感度も上がっています。

いきなり腰痛への刺激がきついリハビリは、かえって腰の痛みを増加させかねません。

まずは、低刺激の体に優しい腰痛へのケアを以下で紹介させていただきます。

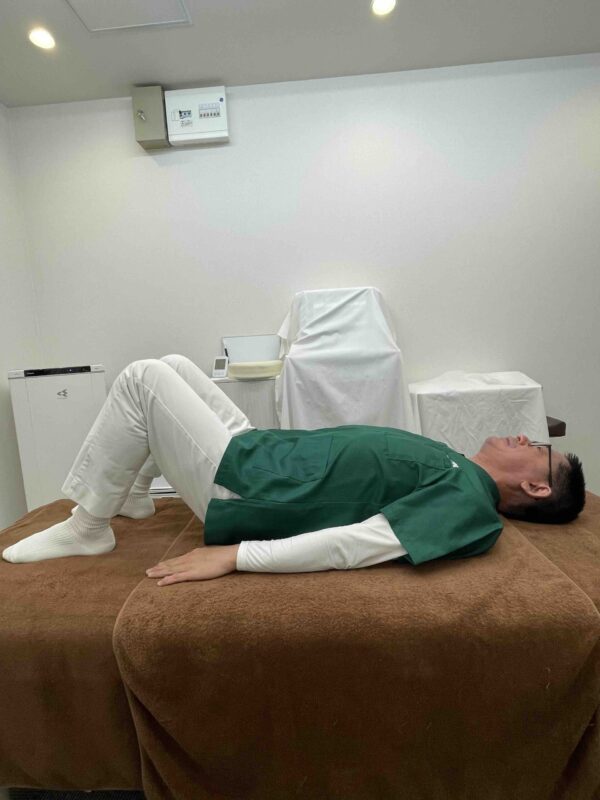

腰にタオルを当てて上向きで寝て、ひざを60~90°に曲げます。

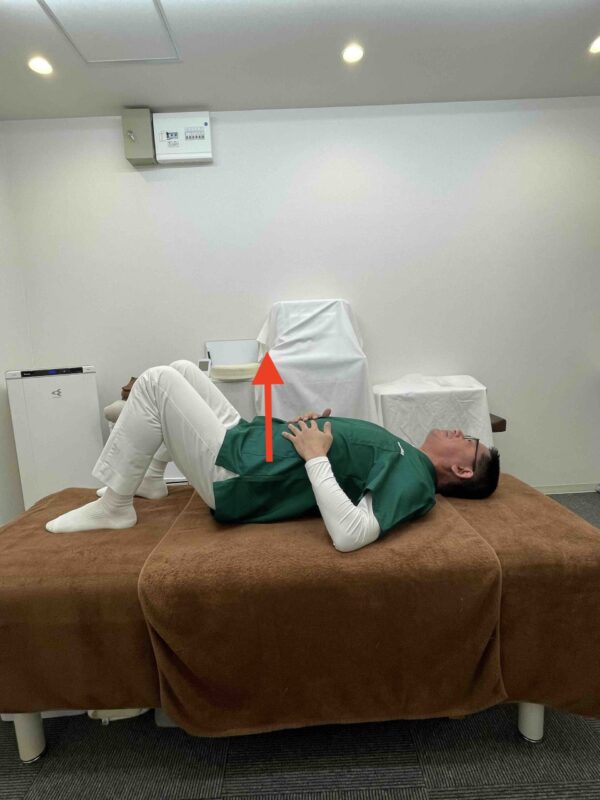

おなかに手を当てて、軽くあごをひいて、鼻から息を吸って、おなかを膨らませます。

次に、口からゆくり息をはいて、膨らんだおなかをゆっくり凹ませていきます。

これを5回繰り返してください。

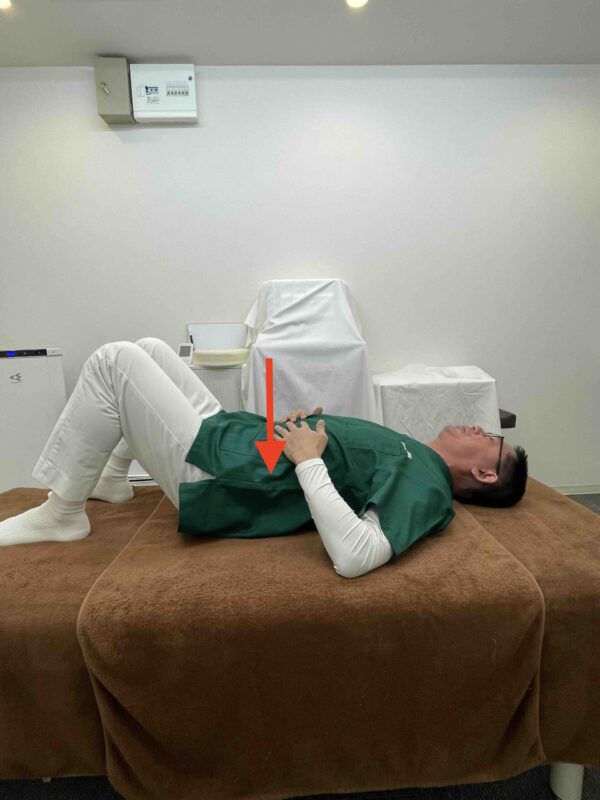

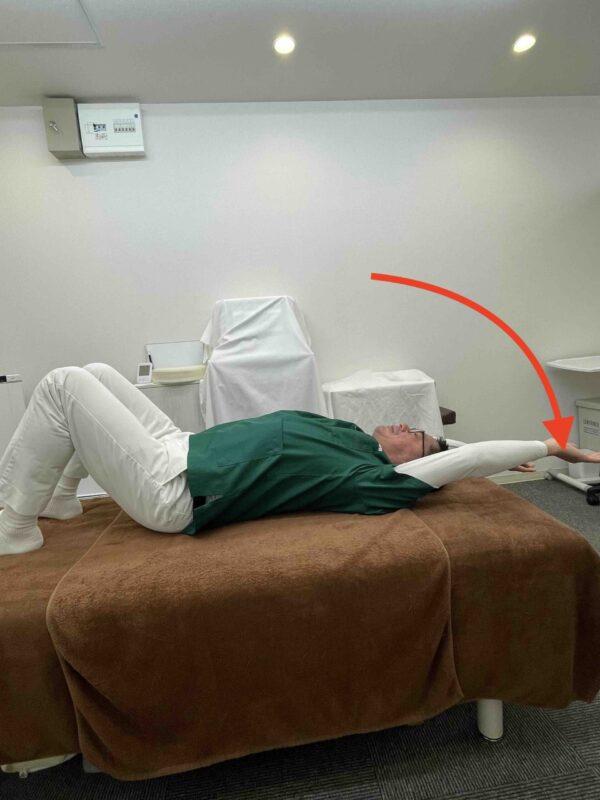

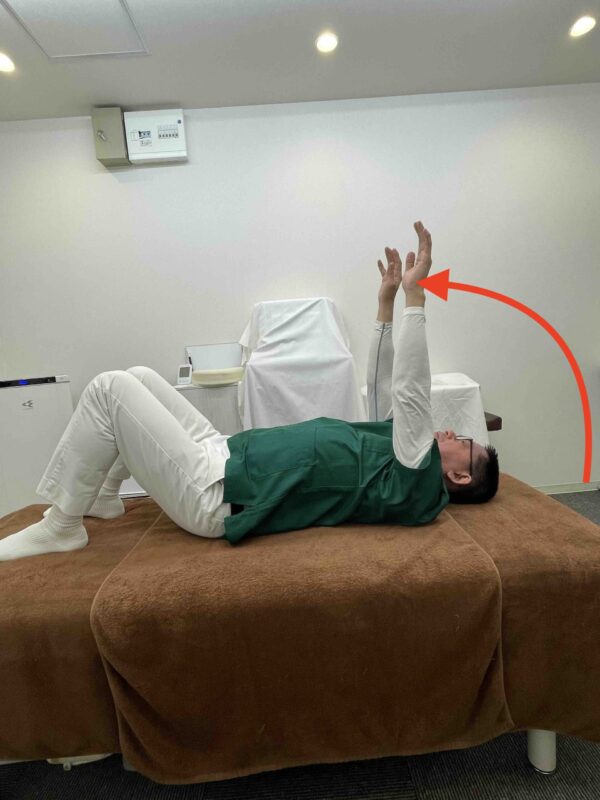

腰にタオルを当てて上向きで寝て、ひざを60~90°に曲げ、腕を体の横に置きます。

軽くあごをひいて、鼻から息を吸いながら、腕を伸ばして、円を描くように頭の上までゆっくりあげていきます。

次に、息をはきながら、円を描くように、腕を元の位置である体の横に下ろします。

これを5回繰り返してください。

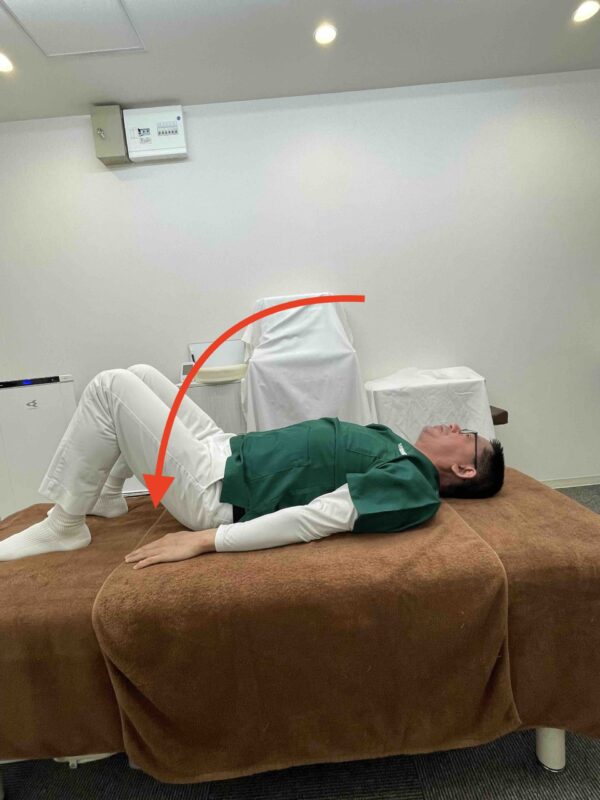

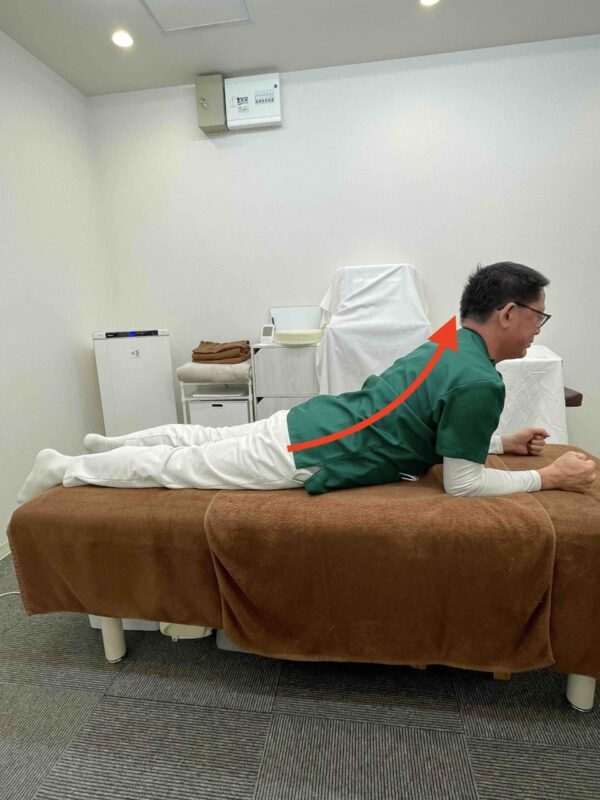

うつぶせに寝て、わきをしめて両方のひじを床につけて、無理のない程度に背中を逸らして、その姿勢を20秒間、キープします。

これを5回繰り返してください。

今年は特に、感染症でご家族中が大変なことになったというお話をよくお聞きします。

感染症が治った後も、なかなか体が回復せずに、特に、腰痛に関しては悩まれている方も少なくありません。

腰は体の要であるため、日常生活においては素早く回復させる必要があります。

そういった腰痛に対して、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも感染症が治った後に起こる腰痛が解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に腰痛への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広