- Blog記事一覧 -心臓 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

心臓 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

先日、70歳代の女性の方から、夏の過ごし方について質問を受けました。

その方は、朝、四時ごろから散歩を30分ほどおこない、その後は寝るまで、クーラーが効いた部屋で過ごすことが多いそうです。

夏になって活動量が落ちるこのような過ごし方をして、健康に悪くないかが心配とのことでした。

今回、ご相談いただいた方のように、夏は、運動や買い物は、朝の涼しい時間帯にして、その後は家の中で過ごすことで、活動量の不足を心配される方が少なくありません。

そこで今回は、ご高齢の方が、夏の暑さを避けて過ごすメリットと注意点について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、暑い夏を健康を維持しながら過ごすことができます。

ご高齢の方が、夏は、クーラーをかけることで、気温や湿度が安定した室内で、暑さを避けて過ごすメリットについて以下で紹介させていただきます。

ご高齢の方は、生理的に発汗量の減少や皮ふの血流量の低下・感覚の鈍化がすすむため、体温の調節する機能が低下しています。

クーラーが効いた涼しい環境で過ごすことで、体温が正常の状態に安定させ、熱中症や脱水症のリスクを減らすことができます。

暑い環境では、心臓がはやく動き、体に流れる血流の量を増やして、体を冷やす活動を行います。

それによって、心臓は余分な負担を強いられます。涼しい環境で過ごすことで、心臓への負担が軽減され、その結果、心筋梗塞や狭心症などの心臓病が発症するリスクが低くなります。

また、気温が高く湿気が多い環境では、呼吸がしにくくなります。

そういった環境で、肺の機能に負担をかけます。エアコンの効いた部屋で過ごすことで、呼吸が楽になり、ぜんそくや酸欠が発症するリスクが低下して、健康を保ちやすくなります。

暑さや不快な湿度は、ストレスやイライラを引き起こします。

ストレスが心身にかかることで、自律神経やストレスホルモンなど、体を興奮させる時間が長くなり、その結果、疲労れて夏バテの要因ともなります。

涼しく快適な環境にいることで、精神的な安定が保たれて、それが健康につながります。

夏に、暑い環境で無理に活動せずに、涼しい環境で過ごすことのメリットを前章で紹介しました。

そういった環境でより健康的に過ごすための方法を以下で紹介させていただきます。

エアコンの設定温度は、26〜28℃が推奨されます。

極端に低い温度に設定すると、体が冷えすぎてしまい、体調を崩す要因となるため、適度な温度を保つことが大切です。

暑いか涼しいかの判定は、体感ではなかなか難しいので、温度計で数値を確認しながら、エアコンによる室内の温度設定をされることをおすすめします。

長時間、エアコンを使用すると、室内の空気が乾燥しやすくなります。

また、空気の質が低下する場合もあります。ですので、定期的に換気をおこなうか、空気清浄機や加湿器などを使い、空気の入れ替えと湿度の調整をおこなってください。

また、エアコンによって涼しい室内の環境は、のどの渇きを感じにくくなるため、水分の補給を意識的に行うことをおすすめします。

エアコンによる涼しい部屋に、長時間、止まっている場合は、適度に体を動かすことは健康のために必要です。

30〜60分は、は立ち上がって部屋の中を歩き回く、腰を回す、足を伸ばすなど、体に刺激を入れてください。

そうすることで、体の血流が促進されて、エアコンによって体が冷えすぎることを防げます。

室内の温度に合わせて、適切な服装を選んでください。

エアコンの冷気によって、体温が奪われすぎないように、長袖のカーディガンを羽織ったり、首にタオルを巻いたりして、エアコンの風が直接、皮ふに当たらない工夫をしてください。

エアコンのフィルターや内部の清掃を定期的におこない、清潔な状態をたもてください。

汚れたフィルターは、空気の質を悪化させ、アレルギーや呼吸器疾患の要因ともなる。

また、清掃することで、エアコンのききも良くなり、節電にもつながります。

近年の夏に熱中症による救急搬送の人数は、約5万人をこえ、その大部分は65歳以上の方と報告されています。

こういった数値が示すように、夏の暑い日々を、安全かつ快適に過ごすことは、ご高齢の方にとって重要です。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

そういった生活をされていても、夏の暑さによる体の不調を感じられるようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、気温が高くなることで起こる体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

春先は、歓送迎会や花見などがおこなわれことが多い時期です。

そういった外食をする際には、お酒を飲むこが伴います。

仲間との会食で楽しい時間を過ごすと、ついつい飲み過ぎてしまい、翌日に体に不調を起こしてしまうことが少なくありません。

そこで今回は、アルコール飲料を飲むことで、体の不調を緩和するための方法を紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、会食での飲酒によって体調を崩すことを防ぐことができます。

お酒は百薬の長とも言われますが、最近の研究では、ほどほどの飲酒でも健康へのリスクがあることが報告されています。

そんなお酒を過度に飲み過ぎることで起こる体への影響を、以下で紹介していきます。

肝臓の機能は、体を機能させるためのエネルギーの合成・貯蔵や免疫機能など多岐にわたります。

そんな肝臓の機能の一つとして、

「アルコールの解毒」

があります。

飲んだアルコールは、胃や小腸で吸収して、肝臓で分解されます

。過度のアルコールの摂取で、肝臓に負荷をかけ続けると、

・アルコール性肝炎

・肝硬変

・肝がん

など重篤な病気を引き起こすリスクが高まります。

過剰なアルコールの摂取は、脳の萎縮や神経の伝達機能が低下して、記憶力や注意力、感情の制御などに障害が出る可能性が高まります。

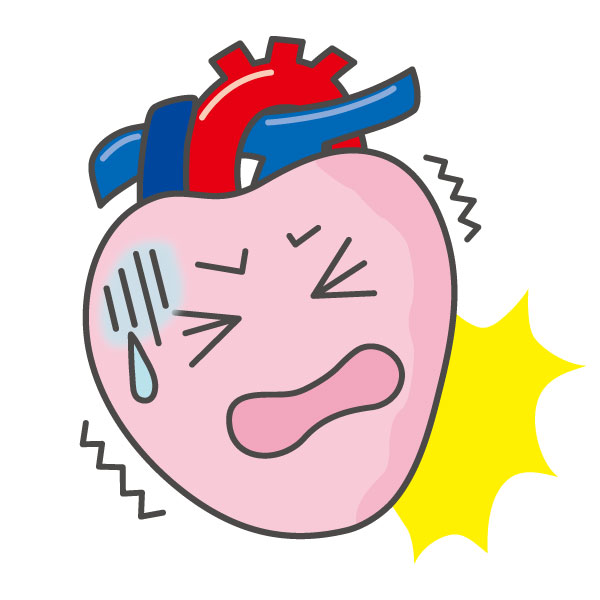

アルコールを大量に飲むことで、

・心臓が速く動き負荷をかける

・心臓の筋肉が弱まり血液の循環が悪くなる

・心臓自体に必要な血液が足らなくなり胸に痛み引き起こす

・心臓のリズムが乱れが発生する

など心臓の機能が崩れて、狭心症や心筋梗塞、高血圧や不整脈などの問題を引き起こす可能性があります。

アルコールが胃の表面の粘膜を刺激するため、炎症を引き起こします。

それによって、胃かいようや逆流性胃炎など、消化器系の問題が起きる可能性があります。

アルコール自体が吸収されやすい高カロリーなものです。

そのため、過剰にアルコールを摂取することで、肥満や糖尿病など、生活習慣病を引き起こす可能性があります。

アルコールの影響で、のどや胃粘膜を痛めることで、外部からの菌やウイルスの侵入が入りやすくなります。

また、アルコールの過剰な摂取は、外部から侵入した筋やウイルスや体内で発生した腫瘍などを攻撃する免疫細胞の働きを抑制します。

その結果、免疫の機能が低下して、感染症やがんなどへの対応が遅れます。

アルコールはこのように、生命を維持するための体の機能を低下させることが多い。ですので、そういったことを少しでも抑えるためにも、アルコール飲料の摂取する時の方法が重要になってきます。

アルコールの1日の摂取量の目安は、男性でアルコールに換算して20〜30グラム、女性で10〜20グラム程度が推奨されています。

アルコール飲料に置き換えると、

・ビール:約500〜750ml

・日本酒:約100〜150ml

・ワイン:約130〜200ml

・ウイスキー:約40〜60ml

・ハイボール:約500〜750ml

です。

しかし、外食でアルコール飲料を摂取する機会では、このような目安の量は軽くこえてしまう方が多いと思われます。

そこでアルコール摂取によって、体に悪い影響を少しでも抑えるための方法を以下で紹介させていただきます。

外食中に大量のアルコールを摂取する場合、以下のような注意点があります。

アルコールを摂取するときは、一緒に水分の補給もおこなってください。

1杯のアルコール飲料を飲むごとに、1杯の水を飲むのが理想的です。アルコールは利尿作用があり、それによって水分を失いやすくなります。

人間の体の60パーセントは水分でできており、そのうちの2パーセントが失われるだけでも体に変調をきたします。

一般的には、アルコールと同等の量の水を摂取することをお勧めします。

また、アルコールを飲む前にも、水分の摂取することでアルコールの影響を緩和できます。

アルコールを摂取して、自宅に戻ったときも、お酒による利尿やアルコールを分解するために、水分は体から失われています。

ですので、帰宅後も、積極的に水分をとってください。

アルコールを飲む際は、その影響を抑えるために、最初に食べるおつまみのチョイスが重要です。

アルコールの吸収を遅らせる食材として、

・タンパク質を豊富に含むチーズ、豆腐、魚介類、肉類

・健康的な脂質を含むナッツ、アボカド、オリーブオイル

・食物繊維を豊富に含む野菜、果物、芋類

・水分を含むスープ、サラダ、フルーツ

などの食材を使った料理を食べることで、アルコールの影響を緩和します。

睡眠中は、胃腸や肝臓などの内臓機能が優先的に動き、体を回復させる時間帯です。

一般的に、アルコールの分解には、アルコール1杯分につき1時間はかかります。

ですので、アルコールの分解する時間を確保するために、従分な睡眠が取れるように、翌日の予定を考えながら、お酒を飲んでください、

体に入ったアルコールを分解するために、体の各機能が働きます。

それをサポートするためのツボが体には存在します。

アルコールと飲んでいる時や飲んだ翌日に、そのツボを優しく気持ちがいい程度に刺激してください。

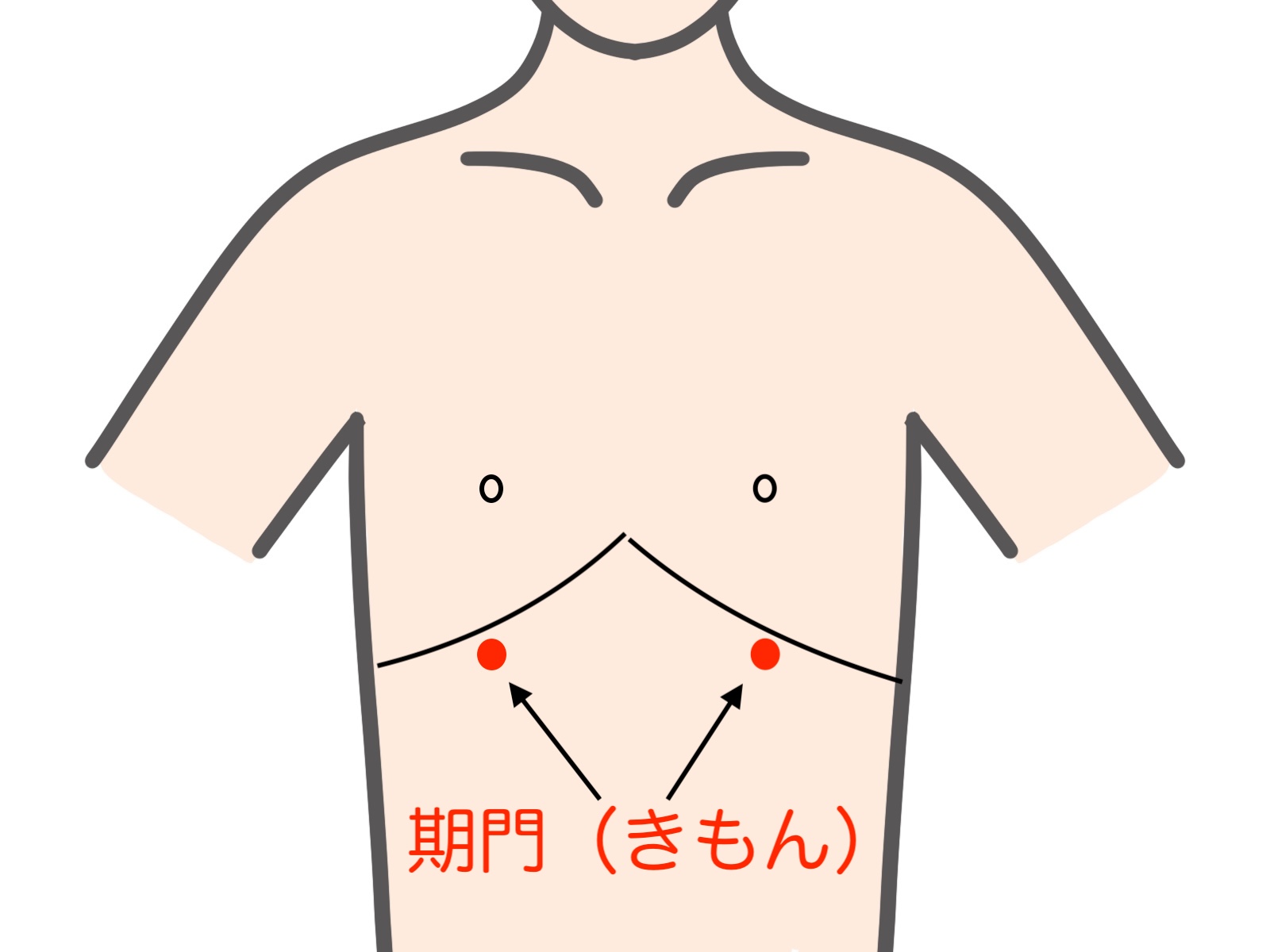

乳頭をまっすぐに下がって、ろっ骨がなくなるところに位置します。

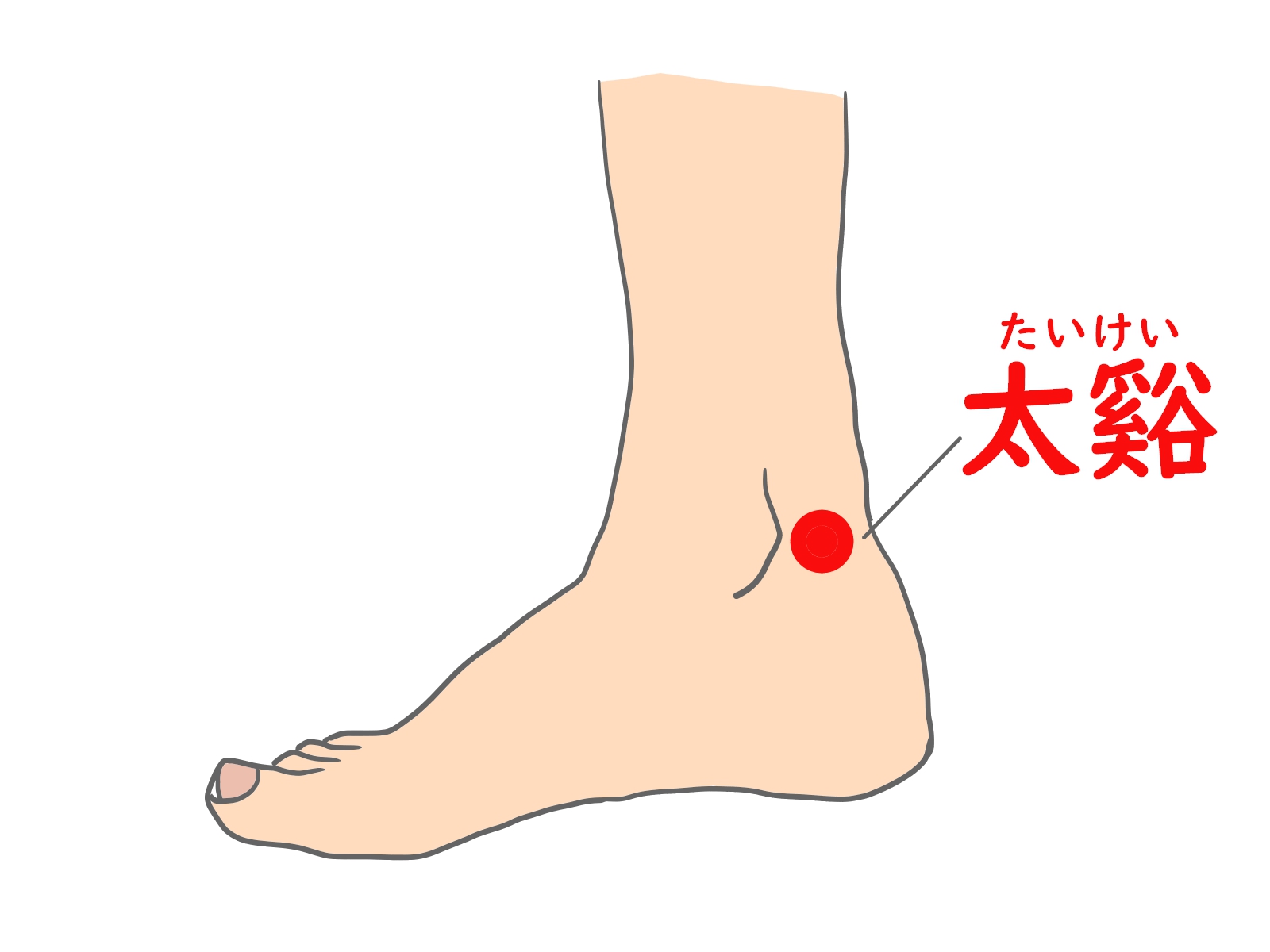

内くるぶしの骨が出っ張った部分とアキレス腱と中間のくぼんでいるところに位置します。

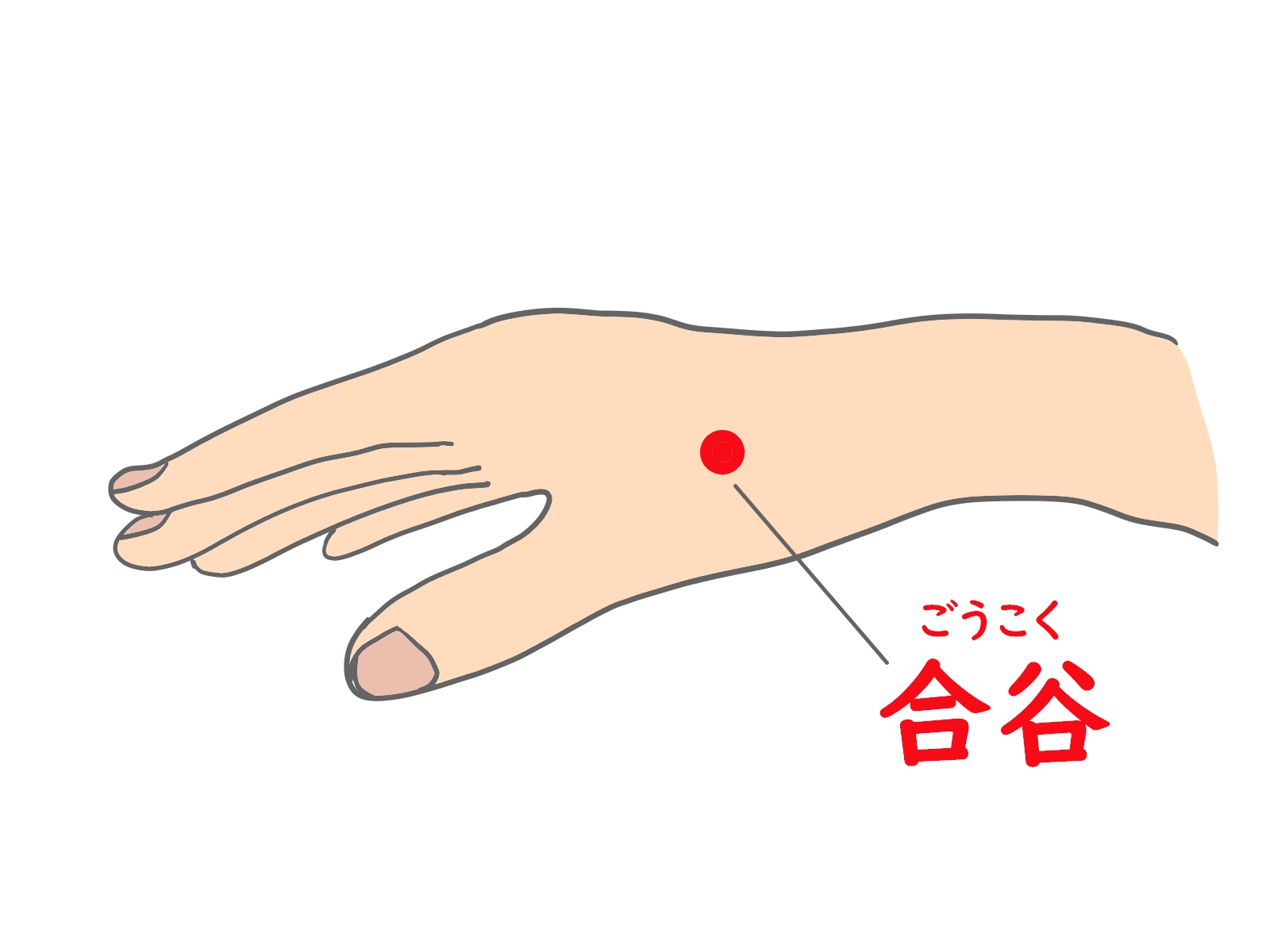

手の親指と人さし指の付け根の間に位置します。

気の合う仲間とお酒お飲んで語らうことは、ストレスの発散や関係を深めてくれます。

そういった社会の関係性を上げるアルコール摂取によって、少しでも体への負荷をかけないために、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでもアルコールの摂取によって体調の不良が続く場合は、体を整えて血流や自律神経の働きを向上させて解消するためのきっかけを作るために、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に胃腸の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

「肩がこりやすいのは心臓が悪いからですか?」という質問を、70歳代の女性の方からうけました。

なぜそう思われるのかをお聞きすると、きっかけは、最近、歳の近いお友達が、就寝中に心不全で亡くなられてのことからでした。

それから、心臓のことについて、YouTubeを見ていると、心臓の病気で肩が痛くなることを知ったそうです。

親しいお友達が亡くなられたショックと、ご自身にも起こりうるという不安を考えてしまうようです。

そこで今回は、心臓と肩こりの関係について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、肩こりによる不安を解消できます。

心臓と肩こりの関係性について、以下で紹介していきます。

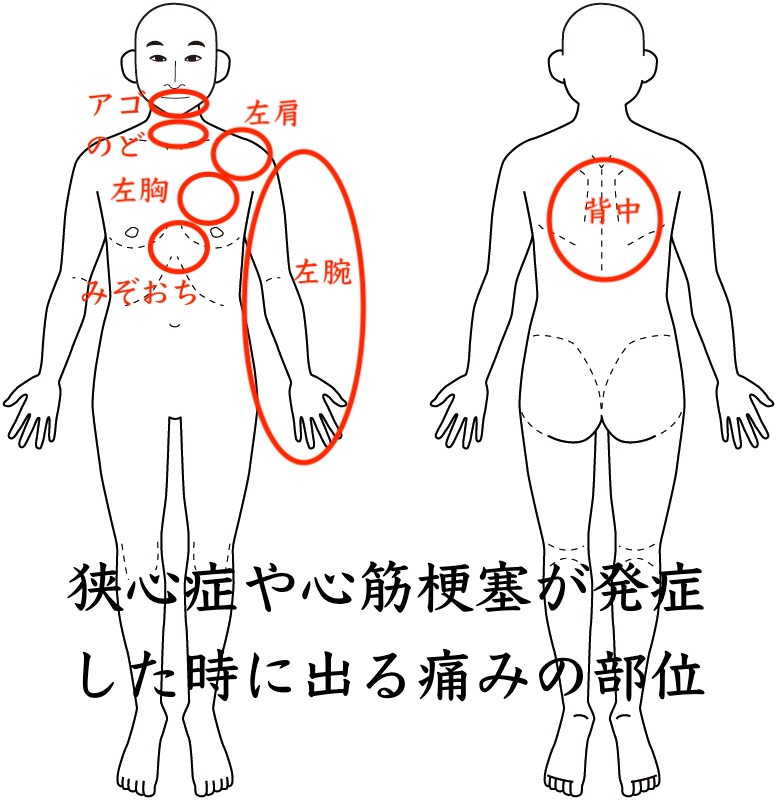

心臓の病気の一つである「狭心症」と「心筋梗塞」が起こった際にでる症状の一つとして、

「アゴ・左肩・左手に放散する痛み」

があります。

このため、「心臓が悪い=左の肩こり」 という情報がYouTubeやテレビ・雑誌で流れているかと思われます。

しかし、左の肩こりの症状のみだけでは、心臓が悪いとは診断できません。

狭心症と心筋梗塞の左の肩こり以外の症状として、

・強烈な胸の痛み

・胸の締めつけ感

・胸が重くなるような苦しさ

・冷や汗

・吐き気

・失神

・動機

・めまい

などがあります。

また、「狭心症」と「心筋梗塞」の症状の違いは、狭心症は15分以内で症状がおさまるが、心筋梗塞の症状は15分以上、続くことが一般的です。

ちなみに、「狭心症」と「心筋梗塞」は、心臓を動かすための血管が詰まって、血液が心臓に供給されないために起こります。

この二つの心臓の病気は、原因が似ているため、症状も似ています。

また、心筋梗塞に関しては、重度になると生命の危機につながる病気です。

狭心症や心筋梗塞が発症するときは、左の肩だけが痛くなるのではなく、他の症状も伴います。

上記のような症状がでたり、不安を感じるようでしたら、心臓の病気を専門にする病院で検査をすることをおすすめします。

心臓の専門医を検索できるサイトのリンクを貼り付けましたので、参考にしてください。

https://www.j-circ.or.jp/senmoni_kensaku/

狭心症や心筋梗塞が発症すると、「関連痛」と呼ばれる現象が起こります。

関連痛とは、内臓に痛みがでたときに、内臓の位置の体表、もしくは内臓の位置とは離れた体表に痛みが出ることです。

心臓の関連痛は、・奥歯・のど・左肩・左腕 左胸・みぞおち・背中 などにでる特徴があります。

狭心症や心筋梗塞が発症することで起こる「心臓が痛い」という感覚は、神経を通して、心臓から脳へ伝わります。

奥歯、のど、左肩、左腕、左胸、みぞおち、背中などの感覚も、神経を通して脳へつたわります。

実は、これらの感覚を伝える神経の通路は、おおむね同じところを通ります。

そのため、狭心症や心筋梗塞による心臓の痛みの刺激が、神経を通っているときに、同じる神経通路でつながっている左肩や左腕へ「痛い」という刺激がうつってしまうことがあります。

その結果、心臓が痛いのに、左肩が痛いという勘違いが起きるのです。

今回の患者様のように、身近な方のご病気で、不安に思われる方は少なくありません。

心臓の病気に関しての不安を取り除くためには、まずは、しっかりと専門の病院で精密検査を受けられることをおすすめします。

そのために、今回のブログで紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

検査を受けられて、心臓の状態と肩こりが関連してないことが分かりましたら、不安要素を減らすためにも、お近くの治療院に肩こりのメンテナンスにかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に肩こりへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広