- Blog記事一覧 -肘の痛み | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

肘の痛み | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

先日、60歳代の女性の方が、ヒジから手首のあたりまでのだるさを訴えて来院されました。

きっかけをお聞きすると、娘さんの嫁ぎ先の家に行って、洗濯物を干した後、ヒジから手首のあたりまでのだるさが出たとのこと。

ご自身が暮らしておられる家の洗濯ざおの位置より、娘さんの家の洗濯ざおが高い位置にあるため、何度も無理に手を伸ばして、洗濯を干したそうです。

共働きをしてお子さんもいらっしゃる娘さんの手伝いをしたい思いはあるけど、慣れない環境での家事は本当に疲れて、手伝うたびに体を痛めてしまうのが心配されていました。

特に、洗濯物に関しては、量が多いため、このヒジから手首のあたりまでのだるさをなんとかしたいということで来院とお聞きしました。

今回、ご相談いただいた患者様のように、実家から離れたお子さんのところに行って家事をすることで、お体の不調や疲れを訴えられる方は少なくありません。

そこで今回のお悩みである高い位置にある洗濯ざおに洗濯物を無理にて手を伸ばしてかけることで、ヒジから手首のあたりまでのだるさが発症した理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、体に無理がなく娘さんの家事のお手伝いを続けることができます。

ご自身の身長とは合わない高さに設置されている洗濯ざおに、手を無理に伸ばして、洗濯物を繰り返し干すことで、ヒジから手首のあたりまでのだるさが発症する理由を以下で紹介させていただきます。

高い位置にある洗濯ざおに、無理に手を伸ばして洗濯物をかけということは、ヒジから手首の筋肉を過度に使用します。

こういった繰り返して不自然で無理な動作は、筋肉に過剰な負担をかけ、疲労やだるさを引き起こします。

また、特に、日常的にこのような動作を行っていない場合、ヒジから手首の筋肉の使い方に慣れておらず、筋肉に微小な損傷が生じて炎症が起こり、疲労やだるさの症状を引き起こします。

長時間、手を上げた状態で作業を行うと、本来、ヒジから手首に流れるべき血流が、逆流する力が働き、血液の流れが制限されます。

血液は、筋肉にエネルギーとなる栄養と酸素を運び、エネルギーを使った後に出る老廃物を回収します。

血流がヒジから手首に流れにくくなる結果、前腕の筋肉に十分な酸素や栄養が供給されず、疲労感やだるさを引き起こします 。

慣れない環境での家事は、通常よりも無駄な動きや不自然な動作を引き起こすことが多い。

このため、余分な筋肉の緊張や過剰なエネルギー消費が発生しやすくなる。

今回の場合でしたら、ご自身の身長とは合わない高さに設置されている洗濯ざおに、洗濯物を干す動作になれず、実家で行うよりエネルギーロスが多くなることで、ヒジから手首のあたりまでのだるさが発症します。

高い位置に設置されている洗濯ざお、洗濯を干す作業で発症するヒジから手首のあたりまでのだるさを防止するための方法を、以下で紹介させていただきます。

お手伝いに行かれる家族の方と相談して、物干しざおの高さの調整が可能なものは、適切な高さに設定してください。

無理がなく作業をおこなえる環境を整えることで、ヒジから手首のあたりまでのだるさをを軽減できます。

物干しざおの高さは、使用者の肩の高さに近い、身長の約80〜90%程度位置に設定するのが理想的です。

洗濯ざおの高さの調整が難しいようでしたら、踏み台やステップラダーを使用することで、無理がなく手が届くようにできます。

ただし、台の上り下りをするさにには、踏み台やステップラダーを踏み外して点灯しないように、十分に注意をして、洗濯物を干す作業をおこなってください。

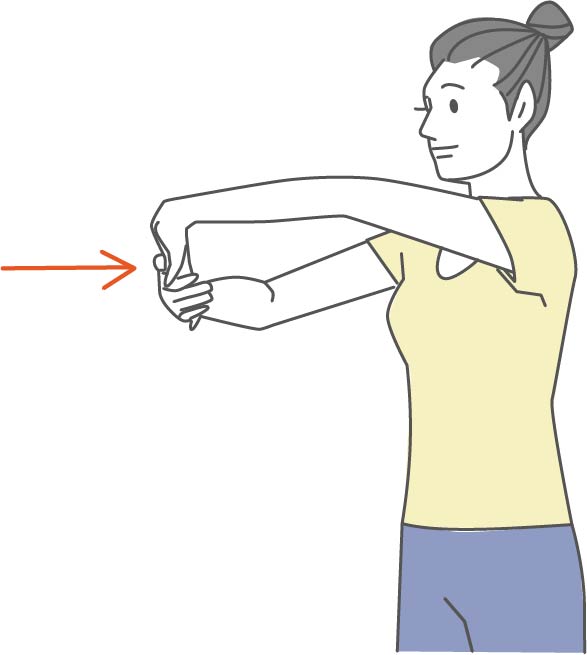

洗濯物を干す作業の前後に、ストレッチをおこなうことで、筋肉の緊張を和らげ、疲労を防ぐことができます。以下のようなストレッチをおすすめします。

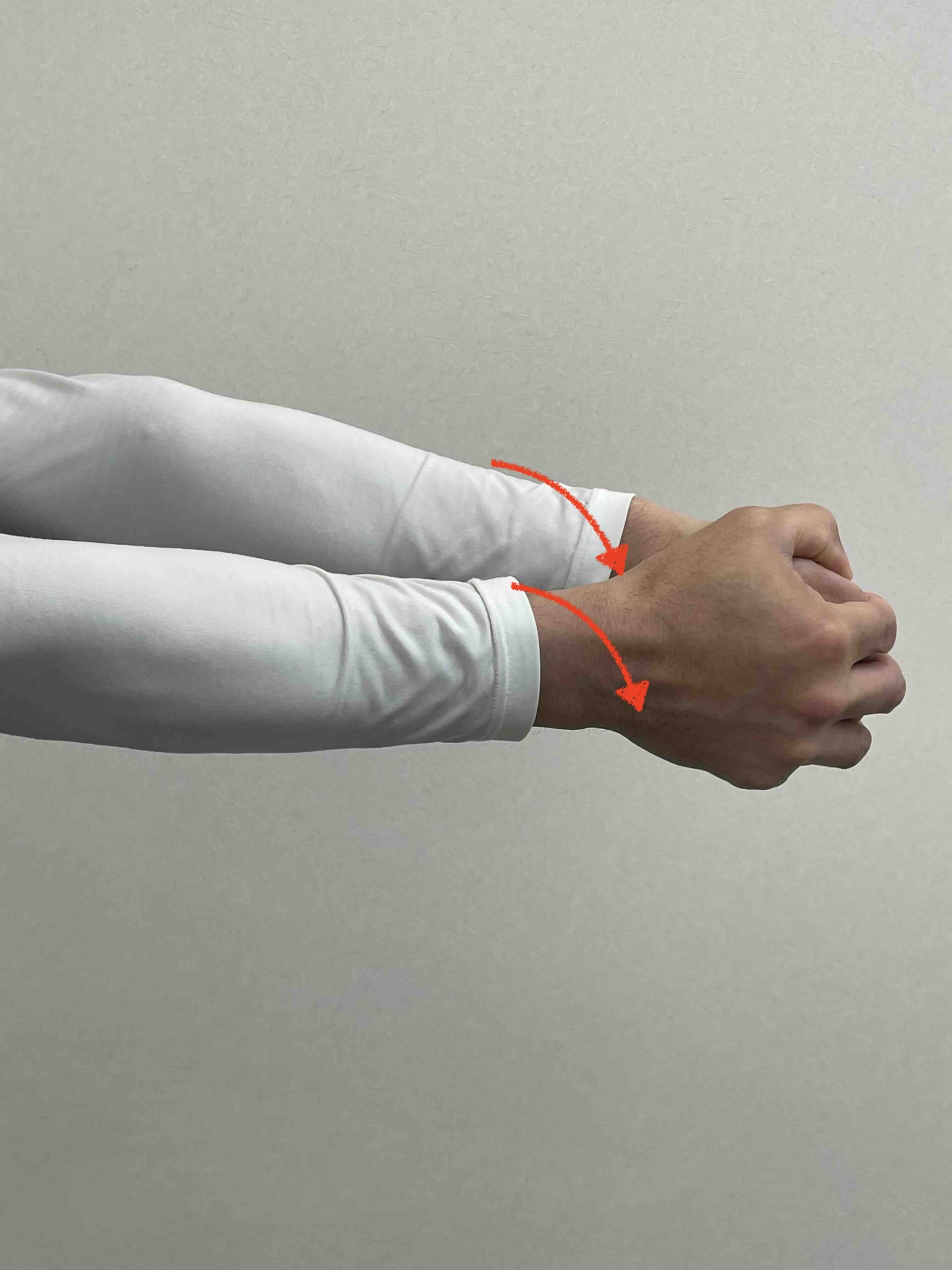

手のひらを天井側に向けて、腕とヒジを前に伸ばし、指を反らせるように反対の手で軽く引っ張って伸ばし、その状態で、10秒間、キープしてください。

反対側の手も同じようにおこなってください。

親指を天井側に向けて、腕とヒジを前に伸ばし、拳を握ります。

ヒジを伸ばしたまま、手のひら側に手首を曲げて、止まったところで、10秒間、キープしてください。

反対側の手も同じようにおこなってください。

姿勢が猫背や巻き肩の状態でしたら、腕を上げる機能が制限されます。

洗濯物を干すときは、意識して、背筋を伸ばし、胸を張って、背中で腕全体を上げるイメージを持って作業に当たってください。

正しい姿勢で作業することで、筋肉の過度な緊張を防ぎ、その結果、ヒジから手首のあたりまでのだるさを防止できます。

まとめ

患者様が無理に手を伸ばして高い物干しざおに洗濯物をかける際に感じるだるさを軽減するためには、作業環境の調整、ストレッチの導入、作業姿勢の改善が効果的です。

これらの対策を実施することで、前腕のだるさを予防し、快適に洗濯物などのお手伝いができます。

今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも慣れない環境での洗濯物を干す作業でヒジから手首のあたりまでのだるさが解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、家事による体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

先日、50歳代の調理のお仕事をされておられる女性の方が、左肘の内側の痛みを訴えて来院されました。

左肘の内側の痛みで一番お困りになることをお聞きすると、フライパンで調理したものを、お皿に移し替えるときとのこと。

料理をお皿に盛り付けようと、フライパンを持ち上げながらお皿の方に傾けると、左肘の内側にピシッとした痛みが走るそうです。

そうなると、フライパンを落としそうになったり、安定してフライパンを持てないので、料理の盛り付けがスムーズにできないとのお悩みでした。

調理のお仕事をされる方は、利き手が右の場合は、反対側の左手でフライパンをあつかうため、今回の患者様のように、左肘の内側に痛みを訴えられる方が少なくありません。

そこで今回は、調理した料理をお皿に盛り付けようとした際に左肘に痛みを感じるようになる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいいただくことで、フライパンで調理した料理をお皿に移し替える際に起こる左肘の痛みを解消できます。

肘の外側から内側に向けての力が加わった際に、肘の内側が引き伸ばされて、肘の内側にストレスがかかります。

また、その状態から、肘を曲げると、さらに肘の内側が引き伸ばされるストレスがかかります。

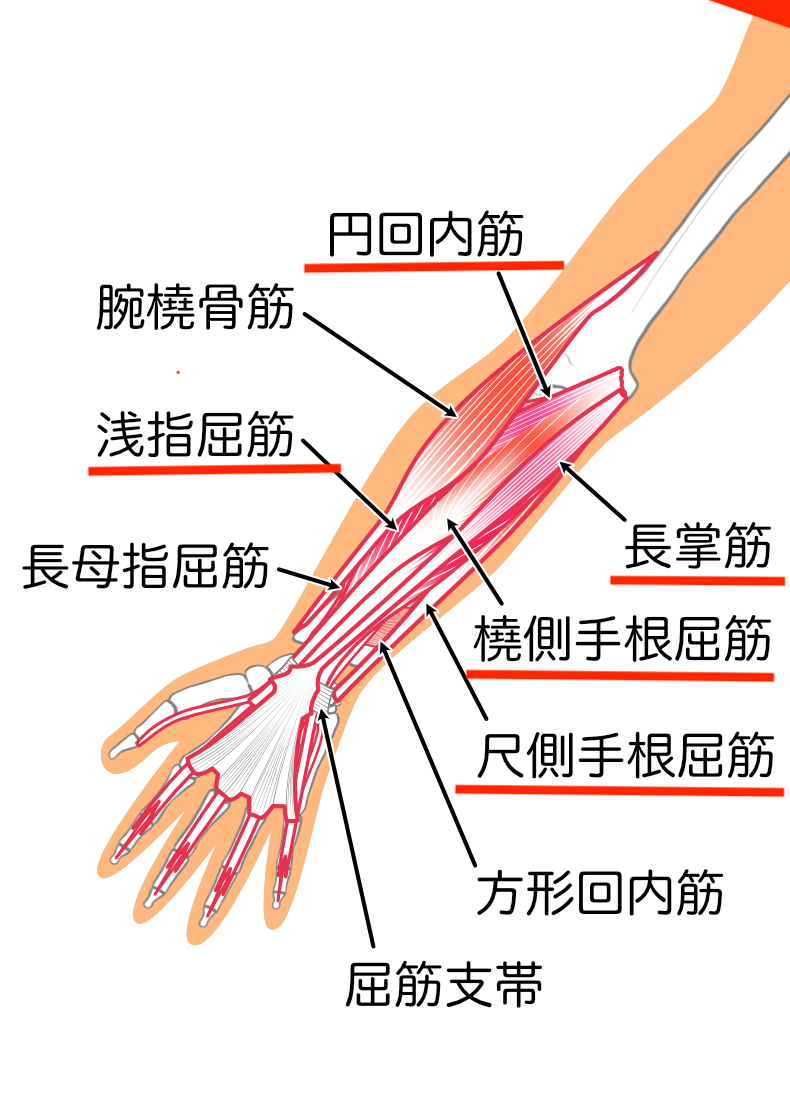

この肘の内側にかかるストレスを制御するために、肘の内側に付着する筋肉が使われます。

フライパンを持ち上げて、お皿の方に移し替える動作は、フライパンの重みもプラスして、まさに左肘の内側に負荷をかける動きです。

この動作を繰り返すことで、左肘の内側を支える筋肉が疲労して伸びにくくなり、肘の内側に痛みが発症しやすくなります。

前章で述べましたが、フライパンを持ち上げてお皿の方に移し替える動作を繰り返すと、左肘の内側を支える筋肉が疲労して硬くなります。

左肘の内側を支える筋肉に適切な刺激を与えて柔軟性を上げることで、痛みを緩和できます。

そのためのストレッチの方法を以下で紹介していきます。

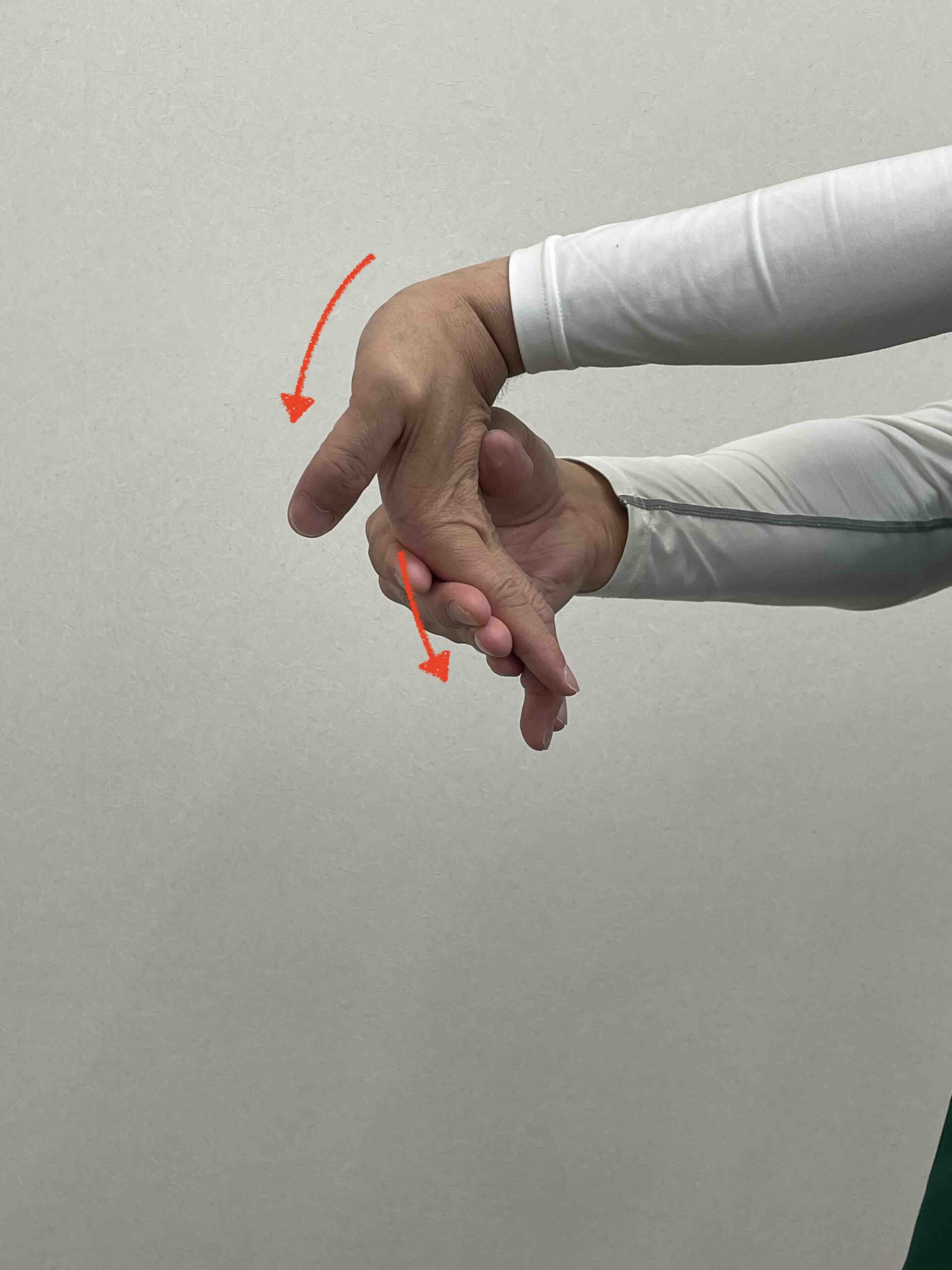

左手の親指を手の内に握り込んで、左肘を伸ばして、手の甲側に手首を曲げます。

右手で左のこぶしをおおうように握ります。

左のこぶしをおおった右手で内側方向(左の親指側の方向)に最大に回転させます。

その際に、肩も一緒に回らないように、左脇に左腕をあてて止めるようにして下さい。

その状態で、10秒間、キープしてください。

これを2回、繰り返しておこなってください。

左肘を伸ばして、左の手のひらを天井方向に向けます。

右手で左の小指側からおおうように持って、右手で手の甲側に左の手首を曲げます。

その状態で、10秒間、キープしてください。

これを2回、繰り返しておこなってください。

左の手のひらを天井側に向けて、左手の親指、人差し指、中指をまとめて、右手で持ちます。

肘を伸ばしながら、右手で左のまとめて持った指を、内側にねじるように反らします。

その状態で、10秒間、キープしてください。

これを2回、繰り返しておこなってください。

食材をそろえて、下ごしらえをしてして、調理するなど、作業工程の多い調理師の方のお仕事は、お体を治療させてもらうたびに、その大変さを感じます。

しかし、お話を聞いていると、すごくやりがいがあるお仕事であることも感じます。

今回、紹介させていただいた左肘の痛み対する対処法が、調理のお仕事をされている方に少しでもお役に立てれば幸いです。

それでもフライパンを使った調理の際に左肘の痛みのお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、肘の動きと連動して関わりが深い肩へのアプローチについてのブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

60歳代女性の方が来院されて、

「娘に歩く姿勢が悪いって言われて」

「それで歩く時に使う杖を2本くれたんです」

「ちょっと使い方がわからなくて…」

というご相談を受けました。

2本の杖で歩く方法は、日本では、

「ポールウィーキング」

と呼ばれています。

発祥は、北欧のスキートレーニング「ノルディックウォーキング」として始まりました。

それを日本でより手軽に健康のためにできるように改良されましたのが「ポールウォーキング」です。

2本の足で歩いていたのを、急に4本足(足2本+杖2本)ので歩くのは最初は難しいものです。

しかし、ポールウォーキングはメリットが多い歩行法なので、ご高齢者の方は特にお勧めです。

そこで今回は、「ポールウォーキング」のポイントやコツについて紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、ポールウォーキングをより快適に行うことができます。

健康のため、ウォーキングは特にお勧めする運動です。

基本的に安全な運動ですが、唯一のリスクは、

「転倒」

です。

転倒することで、骨折までいかないまでも、その衝撃で全身に歪みが発生して体に支障がでて、元に戻すために時間を要します。

それを防ぐ方法として、杖(ポール)を使うことは有効です。

2本の杖を使うことで体を支える面積が増え安定し、転倒を予防することができます。

また、杖を左右2本つくことで、ウォーキング中、上半身もトレーニンングすることができます。

さらに、杖に支えられることで、背筋が伸びやすく姿勢が良くなり、体のバランスが自然と矯正されていきます。

ポールウォーキングのポイントは、

「準備」

「フォーム」

「意識」

の3つです。

ポールウォーキングで必要なものは、

「杖(ポール)」

です。

できれば専門のポールをお使いいただくことをお勧めします。

というのも、山岳用の杖とは違い、ポールウオーキング専用の杖は、街中で歩くことを想定した作りとなっています。

それによって歩き方も違ってきます。ポールウォーキングの杖を作っているメーカーとしては、

「SINANO」

「 LEKI 」

「SWIX」

「KOMPERDELL」

「EXEL」

「LAPIN」

「NAITO」

「KIZAKI」

「MIZUNO」

「HATACHI」

などがあります。

また、杖の長さも調整できる伸縮性のものが良いです。

ポールウォーキングに適した杖の長さは、まっすぐ立って、肘を直角に曲げた時に、手から地面までの長さですに合わせるのがベストです。

ホームセンターで木の棒を買って代用する場合は、

身長✖️0.63〜0.65

を目安に作ってみてください。

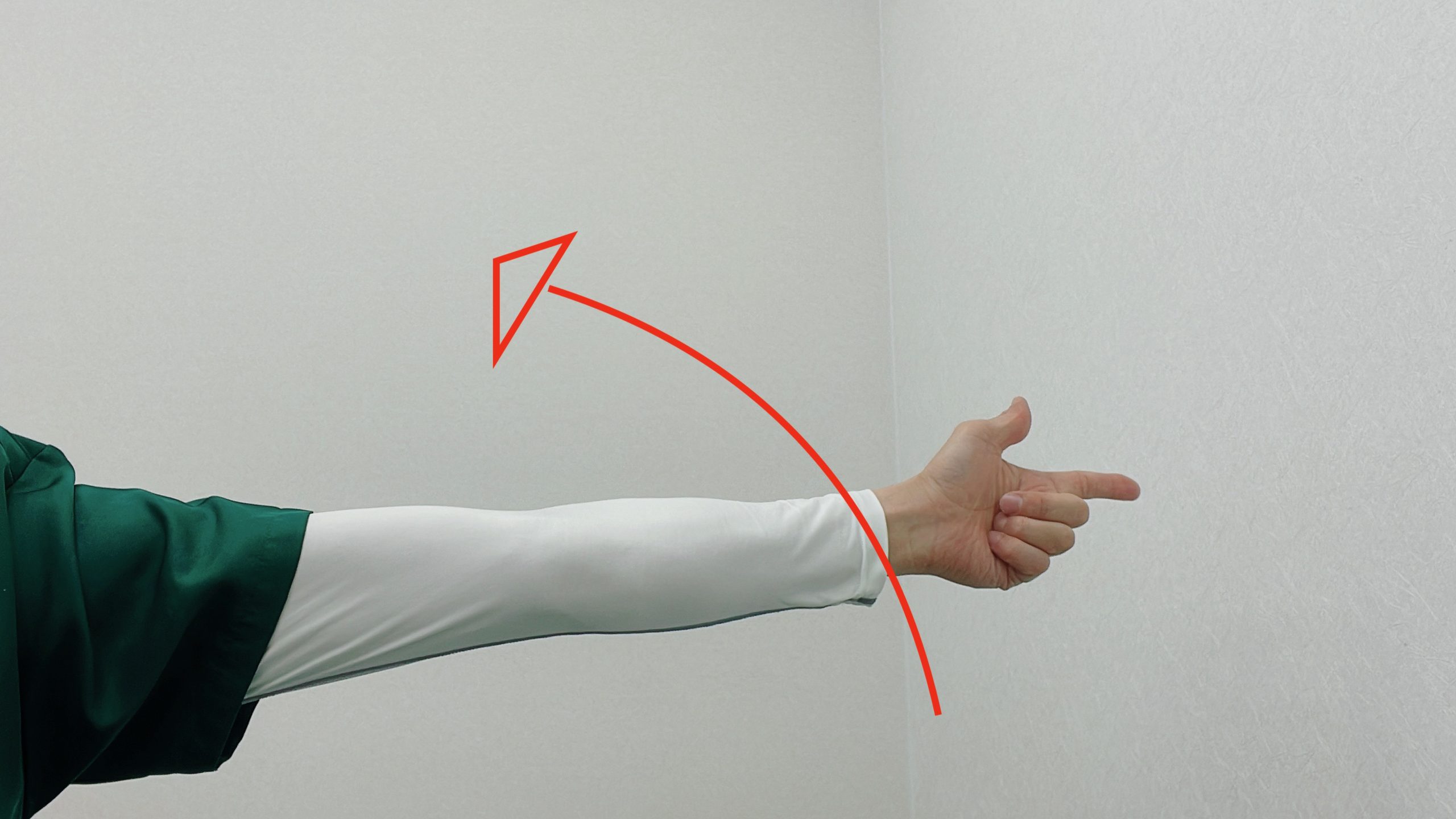

理想のフォームは、

顎を引く

グリップは軽く握り、肩の力を抜く

背筋をすっと伸ばす

腕は自然にふる

足をしっかり伸ばす

を気をつけて歩いてみてください。

ポールウォーキングをする際に意識するポイントは、

目線を、目の高さで15メートル以上前を見るように意識する

普段より「半歩」広い歩幅を意識する

前に出した足と逆側の手で持ったポールを踵のあたりに置く

以上のことを参考にしてポールウォーキングを楽しんでください。

最初は、15分ほどでいいので、平坦な道で、ご自身のペースで行ってみてください。

.jpeg)

ポールウォーキングは、普段使わない筋肉や関節を使うこととなります。

そのために、疲れたとか動かしにくい箇所があるとか、お体で気になることがございましたら、当院がお身体のメンテナンスをお受けします。

当院では、

①患者様からご自身が感じるお身体の状態、それによって起こっているお悩み、治ることで何ができるようになりたいかを、しっかりお聞きします。

②体のどの部分に歪みが出ているのかを、姿勢や体の動きなどを検査します。

③体のバランスを整える整体・体の硬い部分を和らげる鍼治療・体の回復を助ける電気治療などを使い「体の歪み」を整えます。

④治療後は、体を整えた状態を維持するために、ご自宅でやっていただきたいセルフケアの方法をお伝えします。

⑤今後、治していくための計画についてお話しさせていただく。

といった流れで、治療をさせていただきます。

当院で治療を受けていただき、体を整えることで、ポールウォーキングを行っても、良い状態が維持できる体を作ることができます。

まとめ

今回ご来院いただいた患者様は、ポールウォーキングをすることで、

「いつもより歩きやすくなって、体が楽に動けるんです」

という感想をいただきました。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、今回のような普段の生活で起こる患者様の疑問やお悩みをしっかりとお受けしします。そして治った先にある希望する将来像を共有して、一緒に治していく治療院を目指しております。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

50歳代男性の方がご来院されて、

「倉庫の内側に断熱材とか貼ろうと思って」

「大きなホッチキスみたいなやつで、ばちばち打ち込んでてん」

「そしたら肘の内側が痛くなって…」

とご相談いただきました。コロナ禍で、DIYが流行り専門職の方のような道具を使われる方が増えました。

慣れない機械を使われることで、肘の内側の痛みを訴えられる方は少なくありません。

そこで今回は、DIYの機械を使い肘の内側に痛みがでた理由と対処法を紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、肘の内側の痛みを解決することができます。

さらに詳しくそのようになった過程をお聞きしていきました。

肘の内側が痛くて困ることはなんですか?

「頭洗おうとしても痛いし」

「もの持ち上げると痛いし」

「手を仕事仕事やからちょっと困ってる」

作業はまだまだあるんですか?

「全然まだまだ終わってないの」

「安い機械を使ったから悪いと思うねん」

「もうちょっといい機械買おうと思ってる」

何かケアとかされましたか?

「湿布貼ったりサポーターしたけどきかへんくて」

とのことでした。

使われた機械は、エアガンのように、空気の力でホッチキスの弾を板に打ち込むものです。

この打ち込には、腕が跳ね上がる方向に衝撃を伝え、肘に、

「外反力(がいはんりょく)」

という負荷をかけます。

銃なら腕を跳ね上げたり肘を曲げて衝撃を吸収すればいいのです。

しかし、板にホッチキスを打つこむには、腕を跳ね上げないように、外反力に対抗する力が入ります。

外反力を制動するには、肘の内側から前腕や指に伸びる5つの筋肉が活躍します。

ホッチキスを板に打ち込みを連続で行うことで、衝撃を制動するための肘の内側からでる筋肉が疲れて硬くなります。

柔軟性がなくなった筋肉は、付け根である肘の内側に負荷がかかり、痛みを発生させてしまうのです。

ホッチキスの衝撃で硬くなった肘の内側から出る筋肉の対処法として、

①温める

硬くなった筋肉は、いわば冷凍肉です。

お風呂などに浸かり温め血流を良くして、冷凍状態の筋肉を柔らかくしてください。

②肘の内側から出る筋肉を伸ばすストレッチ

ホッチクスからでる衝撃を制動する際に、腕を内側に捻る動作を行います。

腕を内側に捻れた癖を解除するために、手のひらと上に向けて手首を逸らして、指と肘を伸ばずストレッチが有効です。

③皮膚を外側に誘導する

②と同じく、腕を内側に捻り癖を治すために、手のひら側の前腕の皮膚を伸ばします。

方向は、内側(小指側)から外側(親指側)に向かって、皮膚を伸ばしてください。

①、②、③を行なっていけば、ゆっくりながら良くなっていきます。

ただ、今回ご相談いただいた方は、断熱材を貼ったり、棚を取り付けたりと倉庫の改造を、夏までには終わりたいとご希望でした。

このように、ゆっくり待っていられない方は、お近くの専門の治療院にかかられることをお勧めします。

今回の痛みの原因である、肘の内側からでる5つの筋肉は、伸びる方向がそれそれ違います。

ですので、専門知識を持った治療院で、どの筋肉に支障が出ているのかを丁寧に見てもらい施術を受けることで、治癒期間を短縮することができます。

.jpeg)

当院もDIYをしたことで肘の内側の痛みに対しての治療を行なっております。

当院では、

①患者様からご自身が感じるお身体の状態、それによって起こっているお悩み、治ることで何ができるようになりたいかを、しっかりお聞きします。

②体のどの部分に歪みが出ているのかを、姿勢や体の動きなどを検査します。

③体のバランスを整える整体・体の硬い部分を和らげる鍼治療・体の回復を助ける電気治療などを使い「体の歪み」を整えます。

④治療後は、体を整えた状態を維持するために、ご自宅でやっていただきたいセルフケアの方法をお伝えします。

⑤今後、治していくための計画についてお話しさせていただく。

といった流れで、治療をさせていただきます。当院で治療を受けていただき、体を整えることで、肘の内側の痛みを緩和し、それを良い状態を維持できる体を作ることができます。

治療後は、

「服着ようと肘捻っても痛くなかった〜」

と感想をいただきました。

コロナ禍で、ディープな域まで趣味を伸ばした方は多くおられます。

楽しく続けるためのも、お身体でお困りごとがあった際には、当院にご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや必要とされていることをしっかりとお受けし、治った先にある希望する将来像を共有して、一緒に治していく治療院を目指しております。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

40歳代女性の事務職の方がご来院されて、

「ホッチキスの作業をめっちゃして」

「右の肘が痛くて痛くて」

「腕も捻れなくなても他」

と訴えられました。

ファイルつかんだり、パソコンでマウス使うのも支障がでているとこのとでした。

事務作業で指をよく使われる方は、肘の外側の出っ張っている部分に痛みを訴えられることは少なくありません。

そこで今回は、当院での実例とそうなった理由、ストレッチ法などを紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、肘の外側の出っ張っている部分に痛みを解決することができます。

さらにお話をうかがうと、

「他の人の仕事なんやけど」

「困ったときはお互い様やと思って手伝ったんやけど」

「どうにもこうにも痛くて、途中でギブしてもた」

と、ご自身のお困りの状況をお聞かせいただきました。

肘の痛みに対して、どのように対処されましたか?とお聞きすると、

「とりあえず湿布は貼ってみたけど、変わらなくて」

とのことでした。

この方の肘の症状は、「上腕骨外側上顆炎(じょうわんこつがいそくじょうかえん)」と呼ばれるもので、いわゆる、

「テニス肘」

と言われる症状です。

この症状は、手首を手の甲側に曲げたり、前腕を外側に捻ったりする作業をしすぎると起こります。

40〜50歳のかたに多く発症します。

実際のところは、熱をもったり腫れたりする炎症の症状が出ることは少ない。

肘についている靭帯や筋肉の柔軟性が低下することで痛みが発生していると考えられています。

ですので、湿布を貼ってもなかなか痛みがひかないのはそのためです。

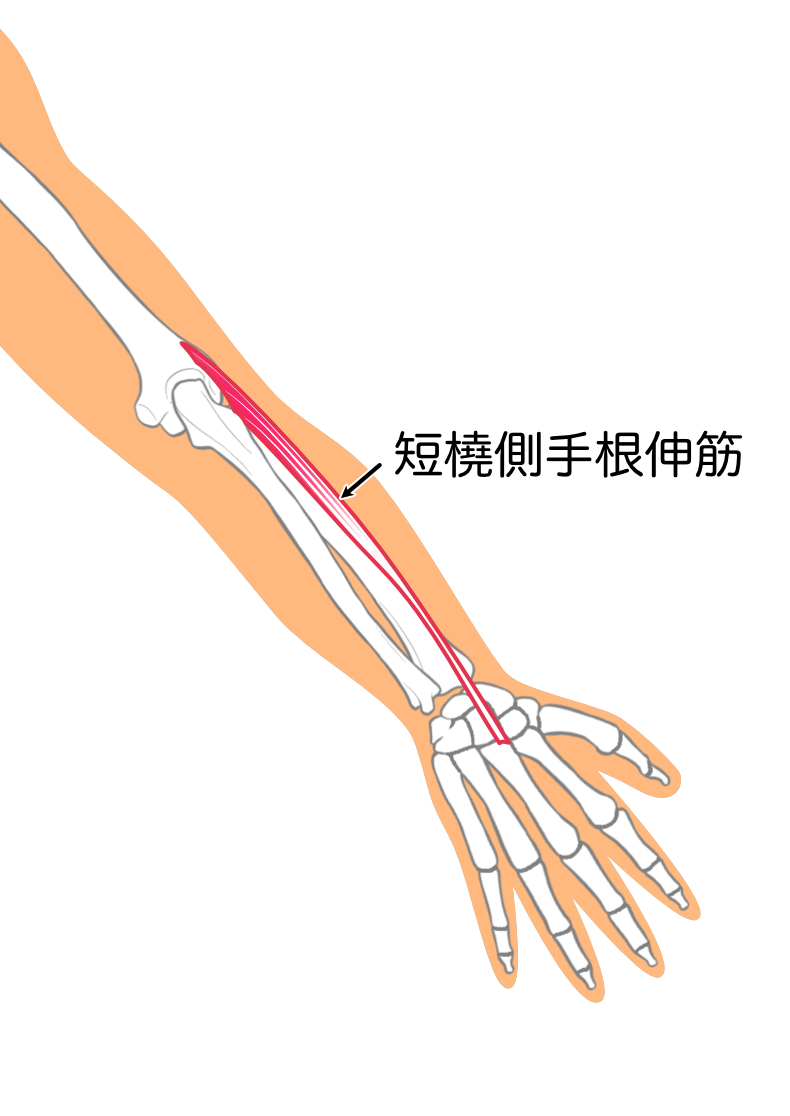

この肘の痛みの最も関係しているのは、中指から肘の外側についている筋肉です。

ホッチキスやマウスを使う動作などで、この筋肉が肘の骨と擦れることで、どんどん硬くなって、肘の外側の出っ張り部分位痛みを発生させます。

筋肉の柔軟性が落ちることで、肘の関節が正常な動作ができず、肘の関節に歪みが生じ、不安定になります。

肘が動きにくくなることで、その動きを代償しようと、肩や首が過度に働かなければなりません。

肩首の動きで庇えなくなると、さらに肘に負荷がかかり、なかなか治りづらい状態となります。

ということなので、肘とともに、それ以外のバランスを整える治療が必要となります。

治療としては、肘の矯正を行い、合わせて全身の整体を行いました。

鍼治療と微弱電流ニューボックスという物理治療で、痛めた肘の組織を回復を促進させるように施術。

治療後は、肘のセルフケアとして、肘の外側の出っ張りが痛くなる主役の筋肉に対するストレッチをお伝えしました。

やり方はとても簡単です。

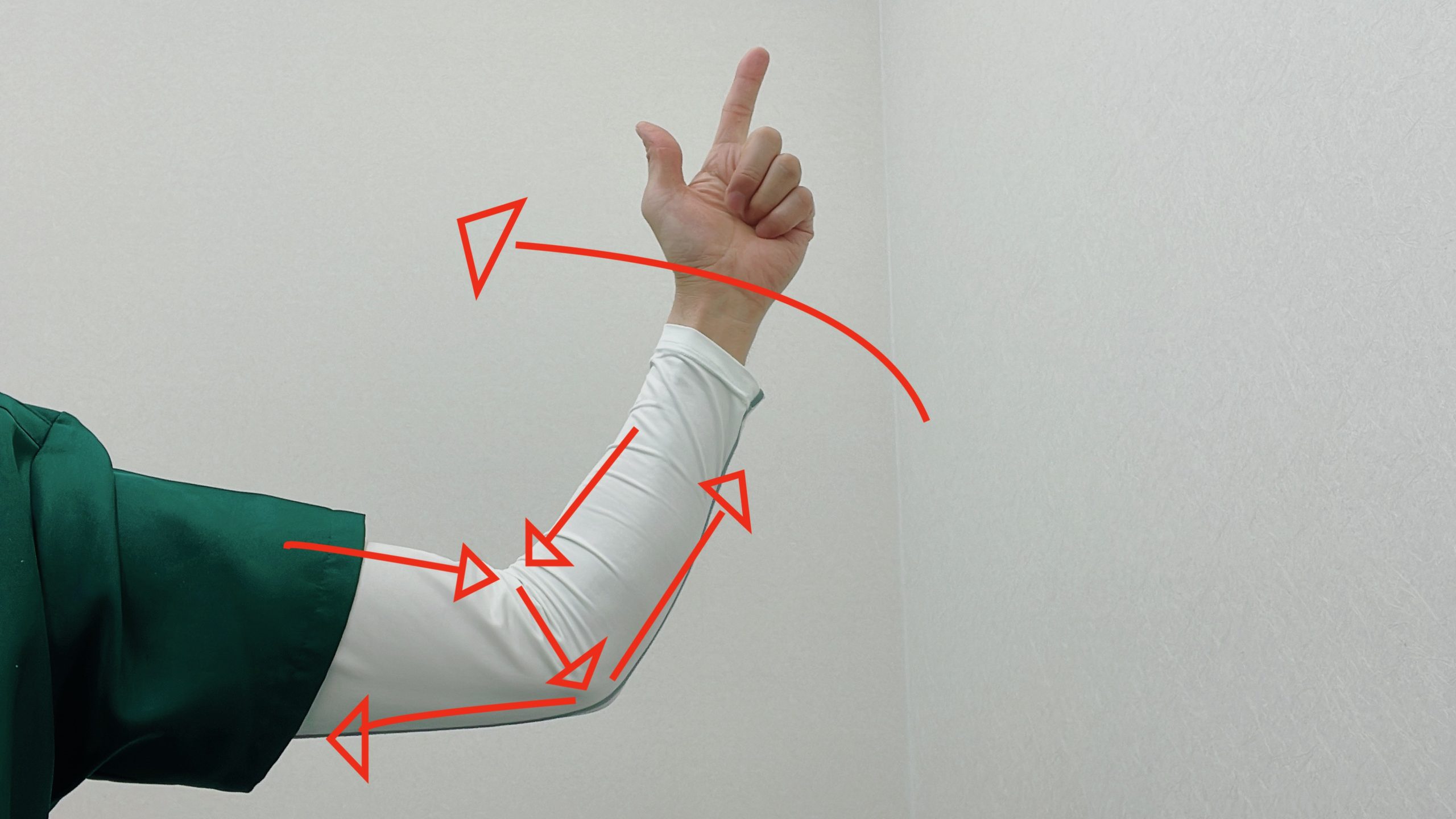

①痛い方の肘を軽く曲げ、手首を掌側に曲げます。

②反対側の手を上に重ねて、痛い方の手の指の間に、上に重ねた反対側の手の指を入れてつかみます。

③上に重ねた反対側の手を使って、手首を掌側に曲げた状態のまま、手首と軽く小指側に捻ります。

④そのままの状態で、肘をゆっくり伸ばします。

⑤肘のストレッチは、10秒間を3回、一日3回ほど行ってください。

.jpeg)

当院も細かな事務作業による肘の外側の出っ張りの痛みに対しての治療を行なっております。

当院では、

①患者様からご自身が感じるお身体の状態、それによって起こっているお悩み、治ることで何ができるようになりたいかを、しっかりお聞きします。

②体のどの部分に歪みが出ているのかを、姿勢や体の動きなどを検査します。

③体のバランスを整える整体・体の硬い部分を和らげる鍼治療・体の回復を助ける電気治療などを使い「体の歪み」を整えます。

④治療後は、体を整えた状態を維持するために、ご自宅でやっていただきたいセルフケアの方法をお伝えします。

⑤今後、治していくための計画についてお話しさせていただく。

といった流れで、治療をさせていただきます。当院で治療を受けていただき、体を整えることで、肘の痛みを緩和し、それを良い状態を維持できる体を作ることができます。

治療後は、

「肘が軽いわ、だいぶん楽やわ〜」

「教えてもらった肘の動かし方してみる」

「湿布だけではなかなか良くならんわけやわ」

と言う感想をいただきました。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや必要とされていることをしっかりとお受けし、治った先にある希望する将来像を共有して、一緒に治していく治療院を目指しております。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広