- Blog記事一覧 -お尻の痛み | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

お尻の痛み | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

初夏に入り、アジやタコなどいろいろな魚の活動が高まり、釣りをする方々が楽しみがいっそう上がるシーズンになりました。

釣りの仕方もいろいろありますが、大物や希少な魚を狙って、釣船に乗ってする釣りをされる方も少なくありません。

当院でも、釣りを趣味でされている方から、釣船での釣りで、魚との駆け引きや工夫についてお話を聞くのは、私自身も少しだけ釣りをしているのでたいへんに楽しいです。

それと同時に、釣船に乗って釣りをされた方のお体は、非常にお疲れが見られ、特に、足の裏からふくらはぎ、太ももにかけてのきつい筋肉痛が見受けられます。

それによって、足の筋肉にケイレンを起こしたり、足が重くて歩きにくくつまずきやすくなったりと、体の不調が発生して生活に支障が出てしまいます。

そこで今回は、釣船に乗って釣りをすることで足に筋肉痛が発生する理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、船に乗って釣りを楽しんだ後に起こる足の筋肉痛からの回復を早めることができます。

釣船をチャーターしてする釣りは、船を出してもらう時間に制限があります。

なので、手返しをよく釣りをするために、揺れる船の上で、長時間、立っておこなう方も多いかと思われます。

そうすることで、足の筋肉が疲労して筋肉痛が起きる理由を、以下で紹介していきます。

揺れる船の上で立っていると、体がバランスを保つために、常に筋肉を使い続けなければなりません。

特に、足の筋肉が揺れに対応しようと踏ん張り続け、安定した姿勢を維持しようとします。

そうすると、足の筋肉に過度の負荷がかかり、筋肉痛が発生しやすくなる。

船が揺れると、耳の中にある平衡感覚を司どる三半規管からの情報を基に、筋肉が反射的に緊張して姿勢を立て直して、体のバランスを保とうとします。

バランスが取れたら、余分な筋肉の緊張が緩ませます。

そしてまた船が揺れると、姿勢の制御のために筋肉が緊張する。

こういった筋肉が緊張とリラックスを繰り返すことで、特に、姿勢の制御に関わることが多い足の筋肉に疲労が蓄積し、その結果、足の筋肉に筋肉痛が生じやすくなる。

ふくらはぎの筋肉は、第二の心臓と呼ばれるほど、足におりた血液を心臓に戻すためにポンプの作用があります。

揺れる船で立ち続けることで、ふくらはぎの筋肉への負荷から疲労すると、足全体に血液が適切に供給されなくなる。

これにより、足の筋肉へ血液に含まれる酸素や栄養の供給が不足し、足の筋肉がエネルギーを使うことで排出される老廃物の回収も低下して、筋肉の疲労が加速します。

その結果、足の筋肉痛が促されます。

波や風による予測しない船の急な揺れによって、踏ん張って姿勢を保つために、足の筋肉が急激に伸びたり縮んだりすることがあります。

そうすると、足の筋肉に微小な損傷を引き起こし、これが繰り返されることで、その損傷が蓄積されます。そうすると、足の筋肉に炎症が起こり筋肉痛を感じることになる。

これらの要因が複合的に作用し、揺れる船の上で立ち続けることで、特に足の筋肉が疲労し、筋肉痛が発生します。

揺れる船に立ち続けることで、疲労や損傷した足の筋肉の回復には、足の血流を良くして、酸素や栄養を供給する必要があります。

そのためには、足の筋肉に適切な刺激を入れるためのストレッチをすることが有効です。そのための方法を以下で紹介させていただきます。

上向きに寝て、片方の足のひざを曲げて、両手で抱えてください。

抱えたひざを、反対側の脇に向けて引き寄せてお尻の筋肉が伸びるのを感じたら、その状態で、10秒間、キープしてください。

反対側のお尻も同じようにおこなってください。

これを左右のお尻へのストレッチを交互に3回、繰り返しておこなってください。

立った状態で、片方の足のひざを曲げて、同側の手で足の甲を持ち、反対側の手は壁や柱を持って体をさせてください。

足の甲を持ったてを上方に引き上げて、太ももの前の筋肉が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを左右の足で交互に3回、繰り返しておこなってください。

背筋を伸ばしてイスに座って、片方の足はひざを曲げて足の裏をしっかり床につけて、もう片方の足を斜め外方に足の伸ばして置いてください。

背筋を伸ばしたまま体を前に倒して、太ももの裏の筋肉が伸びるのを感じたら、その状態で、10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを左右の足で交互に3回、繰り返しておこなってください。

両方の手のひらを壁にあてて、足を肩幅に開いて立ち、片方の足を伸ばした状態で後ろに引いて重心をのせます。

前方にある足のひざを曲げて重心を移動し、後ろに引いたふくらはぎが伸びるのを感じたらその状態で、10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを左右の足で交互に3回、繰り返しておこなってください。

イスに浅く座って、片方の足はひざを曲げて足の裏をしっかり床につけて、もう片方の足のひざを曲げて、足の甲が床につけるように後方に引きます。

体を後方に倒すことで、後方に引いた足のすねの筋肉が伸びるのを感じたらその状態で、10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを左右の足で交互に3回、繰り返しておこなってください。

イスに座って、片方の足のひざを曲げて、カカトをイスの座面に乗せて、両手でイスの座面に乗せた足の指を、足の裏から持ってください。

足の指を足の裏から持った両手を足の甲の方向に引き上げて足首を曲げて、足の裏が伸びるのを感じたらその状態で、10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを左右の足で交互に3回、繰り返しておこなってください。

まとめ

天気も良く、海が見た目は凪の状態でも、船に乗ると陸上よりは格段に揺れます。

船に乗っている間は、常に体のバランスをとりながら、釣りをするといった、マルチに体を使うこととなるため、エネルギーの消費が激しくなります。

特に、足の負荷は大きいため、船釣り後はダメージを感じるのは避けられないことです。

ですので、船釣り後に足の筋肉へ適切な処置をして、回復を促すことをおすすめします。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも船釣りの後に起こる足の筋肉痛が解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、趣味によって起こる体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

山に登る目的は、健康のためや景色、達成感など人それぞれです。

その季節にしか咲いてない花や山野草を見るために、特に、春から初夏にかけて、登山される方が増えます。

普段は、それほど運動をされていない方が、草花を鑑賞するために山登りをした後、激しい筋肉痛を数日間、感じられることも少なくありません。

特に、お尻の筋肉が、立ったり、座ったり、歩くなどの動作で、痛みを感じると、日常生活にいろいろと支障がでてきます。

そこで今回は、慣れない山登りをした後にお尻の筋肉痛が発生する理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、登山後のお尻の筋肉痛の回復をはやめることができます。

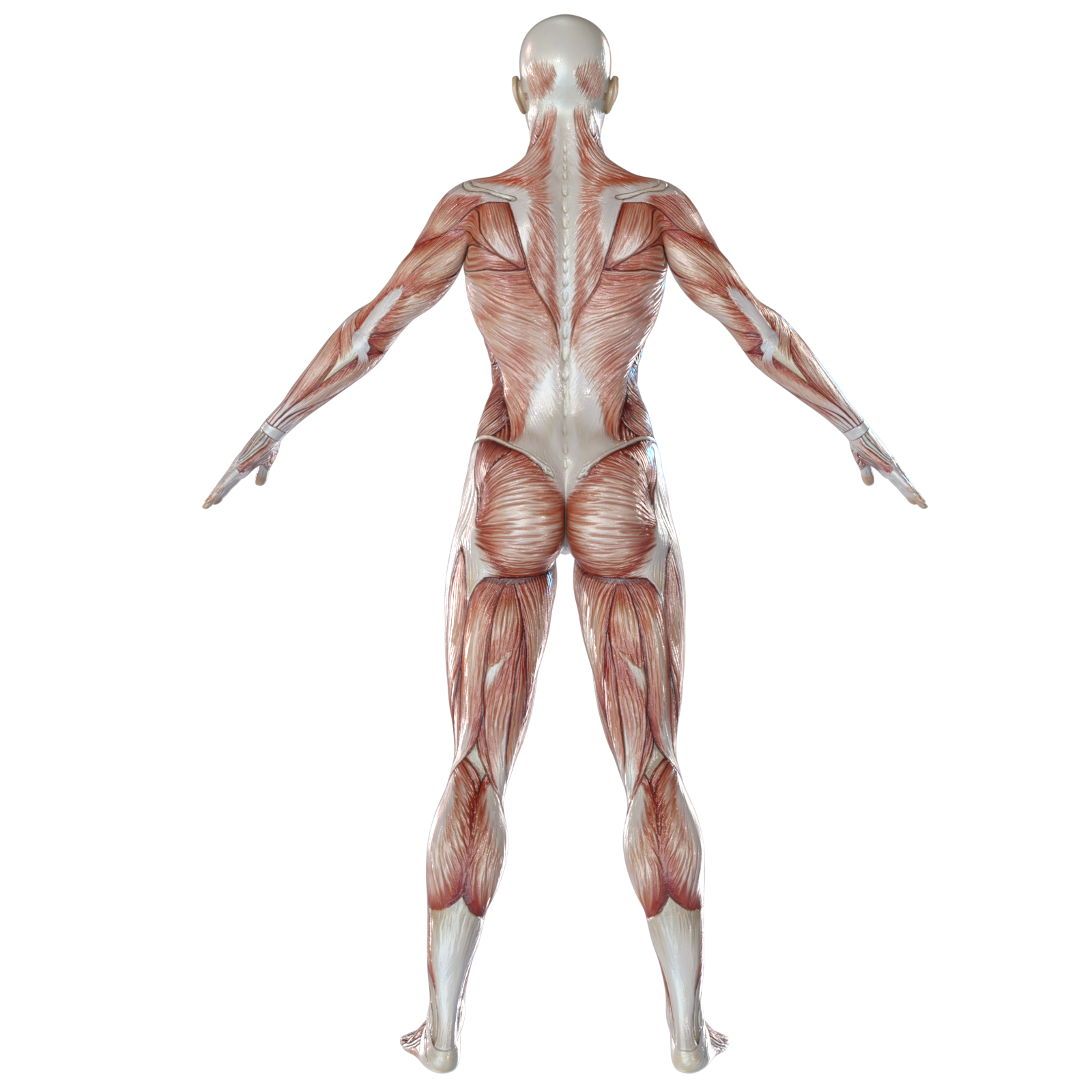

山を登る際に、お尻の筋肉は、主に以下のような役割を果たします。

お尻の筋肉は、足を後方に引く動作を行います。

登山では前の足を高く持ち上げ、次の一歩を踏み出すために、反対側の足が後方に引いた状態で体を支える働きをお尻の筋肉が主要におこないます。

お尻の筋肉は、足と骨盤と上半身をつないで安定させる役割があります。

登山の際には、足元が不安定な地形を歩くため、体幹の安定性が求められ、お尻の筋肉がその安定性を提供します。

登山の下り坂では、お尻の木肉が特別な働きをします。

降りるときに足を前に出すと、体が自然に前に倒れそうになるのを防ぐために、お尻の筋肉が伸びながらブレーキをかけるように働いて、体重を支えながらゆっくり安全に降りることができます。

山に登ったる降ったりする際に、前章で述べたように、お尻の筋肉は重要な役割を果たし、同時に、非常な負荷がかかります。

それによって、登山によるお尻の筋肉への過度の負荷によって、お尻の筋肉に微小な損傷が起こります。

筋肉に微小な損傷した部分を体にお知らせするために、炎症が起こり、それが神経を刺激して痛みが発生します。

筋肉に微小な損傷した部分から炎症を起こす物質が分泌されるまで、24〜72時間かかり、そのために、登山した直後ではなく、時間がたってから筋肉に痛みが発生します。

痛みが発生している損傷した筋肉を回復させるためには、血液を通して栄養や酸素の補給が必要です。

しかし、損傷して筋肉が硬くなることによって、血液の流れが悪くなると、特に、筋肉は体の中でも最も大きいとされるお尻の筋肉は、回復に時間がかかってしまいます。

60歳代女性の方が、お尻の筋肉が痛くなったために、当院に来院されました。

きっかけをお聞きすると、友人に山に珍しい山野草が群生しているから観に行こうと誘われて、山に登った後にきついお尻の筋肉痛が発症したそうです。

山野草が群生しているところまで車で山に登って、見るものだと思っていたら、車は途中までで歩いて500メートルほど登山したと。

普段、そんなに運動もしていないし、そもそも、山登りに適した靴や装備ではなかったので、山野草はキレイだったけど、本当に疲れたそうです。

お尻の筋肉の痛みがなかなか取れず、イス方の立ち上がりや、歩き始めがスムーズに行かなくて、ストレスになっているとのことです。

検査してみると、お尻の筋肉の出力が落ちており、力が入らない状態でした。

また、股関節やひざ関節の可動性も低下していました。

登山でゆがんだ背骨と骨盤を整えて、お尻の筋肉の出力が上がるように、股関節やひざ関節。足関節の可動性を矯正しました。

そうすると治療後は、「あ〜、すっと立てる」「足が地面にしかりついている感じがします」「着替えてても足が上がるからズボンが履きやすかったです」という感想をいただきました。

施術を通して、慣れない登山をすることで、お尻の筋肉を中心にその周辺の組織の機能が低下して、回復が遅れてしまったことを感じた実例でした。

登山後にお尻の筋肉が疲労や炎症で硬くなり、それによって血流が低下して、回復が遅れます。

ですので、お尻とその周辺の筋肉に適度な刺激を入れ、血流を促す必要があります。

刺激を入れるためのストレッチの方法を、以下で紹介させていただきます。

イスに背筋を伸ばして座り、足は肩幅にひらきます。片方の足の太ももの上に、反対側の足の足首を乗せます。

背筋を伸ばしたまま、体を前にをゆっくり倒して、お尻の伸びているのを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを、左右の足で交互に3回、繰り返しておこなってください。

立った状態で、片方の足を反対側の足にクロスさせます。

その状態のまま、上半身を前にゆっくり倒していき、太ももの裏が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを、左右の足で交互に3回、繰り返しておこなってください。

横向きに寝て、ひざを曲げて、上側の手で足首を持ちます。足首を持った上側の手で、足を後ろに引きます。

太ももの前が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の足も同じようにおこなってください。

これを、左右の足で交互に3回、繰り返しておこなってください。

四つんばいになり、足は骨盤の幅でひらいて股関節の真下にひざが来るようにして、腕は肩幅に開いて肩の真下に手首がくるようにしてください。

おへそをのぞき込むように、息をはきながら、背中を丸くさせます。

次に、息を吸いながら、視線を斜め上に向けて、胸を前に押し出す意識で、背中を反らします。

これを3回、繰り返しおこなってください。

登山後にお尻の筋肉に痛みを感じるのは、お尻の筋肉が山登りの主な動力源として機能させたことで、その負荷にお尻の筋肉が対応できなかったためです。

登山によって疲労や損傷したお尻の筋肉の回復を早めるためには、血流を促すための適度な刺激を入れる必要があります。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも登山後にお尻の筋肉の痛みが解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、運動による体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

卓球は、いわゆる、〝生涯スポーツ〟として、多くのシニアの方々に楽しまれています。

シニアの方に卓球が親しまれている理由としては、

・体への負担が少ない

・脳に刺激が入り認知機能を鍛えることができる

・人との交流の場となる

・天候に左右されず室内で運動ができる

などがあります。

卓球はシニアの方にとってメリットしかないスポーツですが、一生懸命にやりすぎて、体に痛みが発生する場合もあります。

ラケットを右手で持って卓球をする方から、よくお聞きする体の痛みとして、

「左の太ももの前面と後面の筋肉痛」

です。

太ももに筋肉痛がでることで、イスから立ち上がったり、歩いたりするときなどで動きづらくなり、日常生活に支障がでる場合があります。

そこで今回は、卓球をすることで、左の太もも前面と後面に筋肉痛がでる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、卓球後に太ももの痛みで日常生活に影響がでることを抑えて、卓球を楽しく続けることができます。

卓球の玉を打つ前は、左足を内側に締めて、左の股関節と左のひざ関節を曲げて、左足を軸にして、踏ん張ることでエネルギーを蓄えます。

卓球の玉を打つ瞬間に、体をひねりながら、股関節とひざ関節を伸ばすことで、エネルギーを解放して、ラケットをスイングして、卓球の玉を打つことができる。

卓球の玉を打ち込む瞬間に、

・太ももの前面の筋肉

・太ももの後面の筋肉

・お尻の筋肉

が協力することで、股関節とひざ関節を同時に伸ばす動作がおこなえます。

通常、一つの関節を動かすときは、一方向に向かって筋肉が収縮。

しかし、卓球の玉を打ち込むために、股関節とひざ関節の2関節が同時に伸びるときは、二方向に引っ張られます。

これを分解してみると、

・太ももの前面の筋肉が短縮して、ひざ関節が伸びると、太ももの後面の筋肉が伸ばされる

・お尻の筋肉が短縮して、股関節が伸びると、太ももの前面の筋肉が伸ばされる

ということで、つまり、卓球での打ち込みは、この二つの筋肉の作用が重なり、太ももの前面と後面の筋肉の両端から引っ張られることとなり、負荷が増加しまうのです。

そして、卓球での打ち込みを繰り返しおこなうことで、太ももの前面と後面の筋肉が、疲労して細かい傷が入り、筋肉痛が発生します。

卓球で太ももの前面と後面に負荷をかけたことによる筋肉痛は、卓球してから24〜48時間後には発生します。

それらの筋肉痛を軽減させるために、卓球をした後の対処が重要になります。

その対処方法を以下で紹介させていただきます。

傷ついた筋肉へ栄養と酸素を届け、老廃物を回収するために、血液の循環を良くする必要があります。

卓球でかいた汗を流すためだけのシャワーですまさずに、ゆっくり湯船につかって、疲れた筋肉を温めて、血流を改善してください。

湯船につかることで、血流を良くするだけでなく、体温も上がります。

湯船につかって体温が37度程度に上がると、筋肉の硬くしている物質が外れやすくなり、筋肉の柔軟性が向上します。

筋重量の約74パーセントほどが水分で構成されています。

運動することで、汗をかいたりエネルギーを使うことで、筋肉への水分が2パーセントでも落ちると、筋肉のけいれんや痛みが発生しやすくなります。

ですので、運動後は、ノンカフェイン飲料やOS1などの経口補助飲料などを飲んで、筋肉に水分を補充してください。

スポーツドリンクやジュースは、糖分が多いため、飲み過ぎるとかえって体から水分を奪う場合があります。

ですので、それらを飲む場合は、合わせて糖分が入っていない他の飲料も飲んでください。

卓球後に、お風呂で体を温めて血流を良くして、水分の補給をした後に、軽めのストレッチをおこなうことで、筋肉の回復をうながせます。

特に、卓球でよくつかった、太ももの前面と後面、お尻の筋肉のストレッチ方法を以下で紹介させていただきます。

上向きで寝て、左足をベッドから下にたらして、ベッドから落ちないように、右手でベッドの端を持ち、右足はひざを曲げて立てます。

その状態で、30秒間、キープしてください。

左右のバランスを取るために、反対側の足も同様におこなってください。

ベッドの上に足を伸ばして座り、左の足首の下に丸めたタオルを引きます。

そのまま、体を前に倒して、太ももの後面が伸びるのと感じたら、10秒間、キープしてください。

これを、3回、繰り返してください。

左右のバランスを取るために、反対側の足も同様におこなってください。

ベッドに上向きで寝て、左ひざを曲げて、両手で左足を抱えます。

両手で抱えた左ひざを、右の胸の方向に引き寄せて、左のお尻が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

これを、3回、繰り返してください。

左右のバランスを取るために、反対側の足も同様におこなってください。

運動をすると、大なり小なり、筋肉痛はつきもので、そこからの回復の過程で筋肉も増加します。

とはいえ、卓球を楽しく長く続けるためにも、筋肉痛を最小限に抑え、早く回復させたいところです。

そのための方法として今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも卓球をした後に太ももの前面と後面に痛みが発生するお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、運動することによる体の影響への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

工事の現場や重い機械・部品、荷物などをあつかうお仕事では、つま先に硬いカバーを入れて保護する

「安全靴」

を履かれている方が多いと思われます。

労働安全衛生規則第558条2項でも、事業者が作業中の労働者に、職場にあった安全靴を指定し使用させなければならないと定めています。

また、実際、安全靴を履いていたおかげで、危ない状況でも、ケガせずに助かったことが何度もあったというお話をよくお聞きすることからも、安全靴は有用さを感じます。

最近の安全靴などは、昔の重い・動きにくいといったデメリットが軽減されて、少し値段が張りますが、機能性と耐久性が上がり、仕事をしていても楽になったというお話もよくお聞きます。

しかし、そうはいっても、やはり、安全性も確保するため、通常の靴のように歩いたり走ったりする際には、ある程度の制限がでます。

それによって、安全靴を履いて歩いたり走ったりしていると、太ももの裏あたりに痛みを感じる方が少なくありません。

そこで今回は、安全靴を履いて歩いたり走ったりすることで太ももの裏が痛くなる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、安全靴を履くことで起きる太ももの裏の痛みを予防し、ストレスを感じることなく仕事を従事できます。

安全靴を履くことで、足先や足首の動きが制限されます。地面に足裏をつけて立ったときに、人間の体重分の圧力が地面に伝わります。

地面の方も、この圧力に負けないように、足の裏に同じ分の圧力を押し返します。

この足の裏へ地面から押し返してくる圧力を利用して、走ったり歩いたりします。

地面から跳ね返ってくる圧力を利用するためには、足先の関節、足首の関節、ひざ関節、股関節が連動して動く必要があります。

安全靴は、足先や足首周辺を守るために硬い構造をしており、足先や足首の関節の動きが制限されます。

それによって、安全靴を履いて歩いたり走ったりする際は、足先や足首の関節分の動きをカバーするために、ひざの関節と股関節への負荷が大きくなります。

歩いたり走ったりする際には、

・ひざの関節と股関節を伸ばす

・ひざの関節と股関節を曲げる

ことが交互におこなわれることで前進できます。

この動きは、

「太ももの前面の筋肉」

「太ももの裏の筋肉」

が伸びたり縮んだり、綱引きをするように交互に活動することでおこなえます。

歩いたり走ったりする際に使う「太ももの前面の筋肉」と「太ももの裏の筋肉」を比べると、太ももの裏の筋肉のほうが弱いとされています。

安全靴を履いて歩いたり走ったりする際に、「太ももの前面の筋肉」と「太ももの裏の筋肉」に負荷が続くと、弱い方の筋肉である「太ももの裏の筋肉」が、先に疲労し硬くなります。

その状態で歩いたり走ったりすると、太ももの裏の筋肉が対応できず、痛みが発生します。

安全靴を履いて走ったり歩いたりする際に、

・太ももの前面の筋肉

・太ももの裏の筋肉

・お尻の筋肉

に負荷がかかりやすくなります。

この3つの筋肉を刺激し柔軟性を上げバランスを整えることで、太ももの裏の筋肉への負荷が軽減できます。

そのためのストレッチの方法を、以下で紹介させていただきます。

壁に手をついて体を支えて、右ひざを曲げて、右手で右の足の甲を持ってください。

右手で持った右の足の甲を上方に引き上げて、太ももの前面の筋肉が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

左の足も同じようにおこなってください。

これを、左右の足で交互に3回、繰り返しておこなってください。

右手を壁につけて体を支えながら、台の上に、左足をまたいで左斜めに方向に右足を乗せます。

右斜め前に体を倒して、右の太ももの裏の筋肉が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

左の足も同じようにおこなってください。

これを、左右の足で交互に3回、繰り返しておこなってください。

イスに座って、左の太ももの上に、右の足のひざを曲げてのせます。

そのままの状態で、体を前に倒して、右のお尻の筋肉が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

左のお尻も同じようにストレッチをおこなってください。

これを、左右の足で交互に3回、繰り返しておこなってください。

ケガを予防するための安全性が優先される職場では、安全靴は欠かせないアイテムです。

安全靴によって安全性を引き換えにかかる体への負荷を最小限にするためにも、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも安全靴を履いて走ったり歩いたりすることで起きる太もも裏の痛みへのお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、職業の特性による体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

春になると、いろいろな花が開花し始めて、特にシニアの女性の方から、ご自宅でガーデニングの作業をされるお話をよくお聞きします。

ガーデニングで、体を動かしたり、日光や風にあたって感覚を刺激することで、心身ともに健康を促進する効果が高いと言われています。

その一方、地面に近づいて作業する必要があるため、長時間、「しゃがむ」動作を取るため、体に負荷をかけることが多くなります。

それによって、肩や背中・腰・ひざなどに、痛みが出てしまうシニアの女性の方が、当院でも少なくありません。

そこで今回は、ガーデニング作業でしゃがむ姿勢を体に負荷を少なくスムーズにとれる条件とそれを促進させる方法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、しゃがみこんでのガーデニング作業によって、体を痛めることを防ぐことができます。

ガーデニング作業でのしゃがむ姿勢をスムーズにとるための条件

一昔前の日本では、畳の部屋での寝起きや和式トイレなど、しゃがみ姿勢は日常的にとっていました。

しかし、近年、日常生活が洋式になり、しゃがみ姿勢をする機会が減少しました。

そのため、しゃがみ姿勢の研究によると、年齢に関係なく、全体の20パーセントの方が、安定的にしゃがみ姿勢ができないという報告がされています。

以下で、スムーズにしゃがみ姿勢をとることができるための条件について紹介させていただきます。

しゃがみこむ姿勢は、・股関節・ひざ関節・足関節を最大限に曲げ込むことでおこなえます。

各関節に支障があると、それを代償するために他の関節に過剰な負荷をかけてしまいます。

特に、足関節の可動性が、しゃがみ姿勢が安定的にできるかを左右されると研究報告がされています。

足関節は、一般的には足の甲側に20度に曲がれば、正常とされています。

しかし、しゃがみ姿勢の足首の曲がる角度は、21〜34度あたりまで曲がることが必要とされます。

反対に、足関節が、足の甲側に曲がる角度が、15度以下になるとしゃがみ姿勢が困難になります。

ですので、股関節、ひざ関節、そして特に足関節の可動域を広げていくことが、しゃがみ姿勢を柔軟にできる条件となる。

立っているときは、多少、重心バランスが崩れても、動ける幅が広いので、ある程度は柔軟に対応できます。

しかし、しゃがみ姿勢は、各関節を曲げ込んでいいるため、重心のバランスをとる幅がせまくなり、非常に不安定な姿勢です。

しゃがみ姿勢での重心バランスは、足の裏が地面にしっかりと接地して、重心が前方にあることで安定します。

反対に、しゃがみ姿勢で重心バランスを後ろにすると、そのままひっくり返るか、ひっくり返らないよう踏ん張るために、筋肉を過剰に使います。

そのことで、しゃがみ姿勢が体に痛みや疲労を発生させます。

先ほどの「正常な関節可動域」の項目で、足関節の可動域が重要だと述べました。

それは、しゃがみ姿勢で前に重心バランスを持っていくために、足首をしっかり曲げることが必要なためです。

しゃがみ姿勢をスムーズにとるためには、以下のような筋肉の状態であることが重要です。

・姿勢を安定させる背中とおなかの筋肉の共同するバランスが良いこと

・最大可動域まで曲げる股関節、ひざ関節、足関節周辺の筋肉の柔軟性が高いこと

・しゃがみ姿勢の時に前方に重心を維持するスネの筋力が十分であること

・しゃがみ姿勢で土台となる骨盤の位置を維持するためにお尻の筋肉量と柔軟性が十分であること

以上のような条件が整うことで、しゃがみ姿勢をスムーズに取ることができます。

ガーデニングでしゃがむ動作をする際に、体への負荷を最小限にするためのポイントを以下で紹介していきます。

しゃがむ姿勢をとるために必要な、股関節・ひざ関節・足関節の可動域とその周辺の筋肉の柔軟性を促進するストレッチを以下で紹介していきます。

片方の足を前に出して、ひざを90度に曲げます。

もう一方の足を後ろに伸ばし地面にひざをつけます。

両手で地面につけて体を支えながら、重心を前に移動します。

後ろに引いた股関節の前面が伸びるのを感じたら、その状態で、10秒間、キープしてください。

反対の足も同じようにおこなってください。

足をクロスした状態で立ちます。

その状態のまま、体の力を抜いて前に倒したときに、後ろの足の太ももからひざ裏が伸びるのを感じたら、その状態で、10秒間、キープしてください。

反対の足も同じようにおこなってください。

足を軽く前後にひざを伸ばした状態でひらき、かかとも地面につけます。

前に出した足のひざを曲げながら、体の重心を前に移送して、ふくらはぎが伸びるのを感じたら、その状態で、10秒間、キープしてください。

反対の足も同じようにおこなってください。

片方の足のつま先と足の甲を床につけます。

そのまま、すねを前に押しだし、足のつま先と足の甲を床に押し付けてください(強くすると痛めますので軽い力で押し付けてください)。

足首の前面が伸びるのを感じたら、その状態で、10秒間、キープしてください。

反対の足も同じようにおこなってください。

以上のようなストレッチを、しゃがんでガーデニングをする前に準備体操としておこなうことと、ガーデニングを終えた後に整理体操としておこなってください。

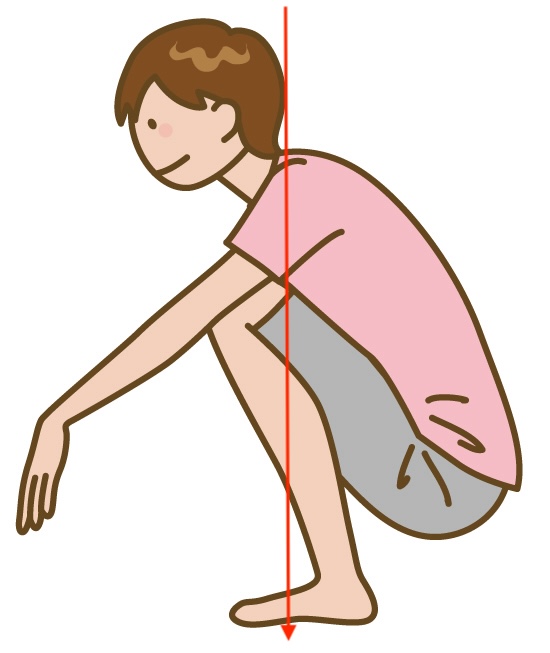

体に負荷をかけるしゃがみ姿勢は、

、・頭が前方に突っ込みすぎている

・あごがひざに近づけすぎ

・腰や背中が丸く曲げすぎている

です。

重心バランスを前方に維持して、なおかつ筋肉バランスや関節への負荷を減らすためのしゃがみ方は、

・頭と背筋を一直線に維持する

・アゴを引いて必要な分だけ目線を下げる

・重心を足の指や前方足底にかける

・しゃがんだときの足幅は肩幅ぐらいにする

・しゃがんだときにひざと足先の方向をまっすぐにする

を意識することで、余分な力を使わずに楽にしゃがめます。

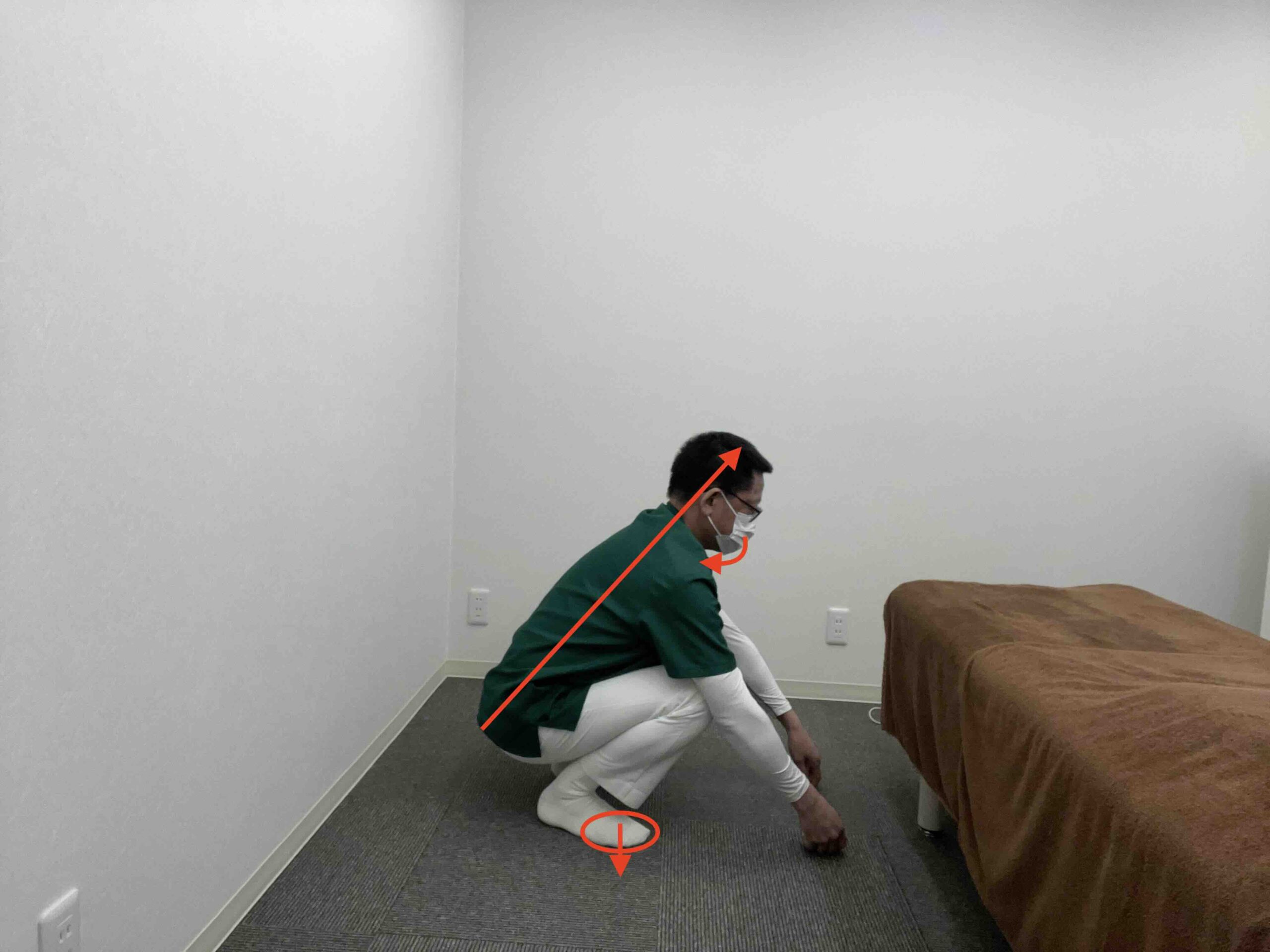

しゃがんでいるときだけではなく、立っている状態からしゃがむ動作、しゃがんでいる状態から立つ動作でも、体を痛めてしまうことも少なくありません。

その要因としては、体の中で一番重たいのは、お尻の筋肉の移動の仕方にあります。

お尻の筋肉を効率よく動かせば、安定したしゃがみ姿勢をとったり、解除できます。

肩幅ぐらいに足を広げて、足先とひざの方向をまっすぐ前にそろえて、足裏がしっかり接地しているのを感じて立つ。

股関節とひざを曲げて、両手を地面について体を支えて、お尻を上げた状態にする。

そのままお尻を下げて、アゴを引いて背筋を伸ばす。

両手を地面について体を支えて、ひざを軽く伸ばし、お尻を上げる。

お尻を上げたまま、両手をひざを上において、体を支える。

ひざにおいた手で体を支えながら、顔を上げて股関節、腰を伸ばして立ち上がる

ガーデニングは、手をかけてあげるほど答えてくれる充実感のある趣味です。

それだけに、熱心に時間を忘れて、しゃがみ姿勢を続けることで、体を痛めてしまいがちです。

春に好きなガーデニングを思う存分におこなうために、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでもしゃがむ姿勢が取りずらいようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に座り続けたことで起こる体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広