- Blog記事一覧 -肩甲骨 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

肩甲骨 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

デスクワークで主にパソコンを使ってのお仕事をされている方から、「肩こり」についてのご相談をよくお受けします。

デスクワーク中に肩こりを感じるストレスから、作業する速度や正確性、集中力、注意力などが低下して、仕事に支障が出る方が少なくありません。

また、長期的に見ると、肩こりを放置することで、五十肩や自律神経失調症など、治すのに時間を要す病気が発生する健康問題に発展する可能性が高まります。

そこで今回は、デスクワークのお仕事をすることで、肩こりが発生する理由とデスクワーク中にもできる対策について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、デスクワーク中の肩こりを防ぐことで、お仕事をストレスがなくスムーズにおこなえます。

長時間、デスクワークでパソコンを使う作業により、肩こりが発生する理由を以下で紹介させていただきます。

長時間、パソコン作業をしていると、パソコン画面に顔を近づける前かがみの姿勢がクセ付きやすくなります。

デスクワーク中に頭が前に傾く角度によって、首や肩にかかる負荷が大きく変わります。

頭の重さが、一般的に、約4.5〜5.4 kgとされてますが、この頭の重さが、パソコン画面をみるために前に倒れる角度でかかる首や肩への負荷は、

頭がまっすぐ0度:4.5〜5.4 kg

頭が前に20度傾く:約12 kg

頭が前に30度傾く:約18 kg

頭が前に40度傾く:約22 kg

頭が前に50度傾く:約27 kg

頭が前に60度傾く:約30 kg

というように、頭が前に傾く角度が大きくなるにつれて、首や肩にかかる負荷は急激に増加します。

これは、頭の前に倒れることで重力が、首と肩の筋肉にかかる力が増大するためです。

頭が前に倒れる姿勢でデスクワークをすることで、首や肩に過度な負担をかけ、筋肉の緊張を引き起こし、その結果、肩こりが発生します。

デスクワークでは、体を動かす機会が少くなります。

そうすると、関節や筋肉への刺激が低下して、血行が悪くなったり、筋力の柔軟性が低下します。

血行が悪くなることで、血液を通して筋肉に栄養や酸素が行き渡らずに、回復が遅れて疲労が積もり、肩こりが引き起こされます。

また、関節や筋肉を動かさないことで、刺激が低下すると、肩周りの組織が硬くなります。

そうすると肩周りの可動性が低下して、肩を動かそうとしても対応できず、肩に痛みを感じるような肩こりが起こります。

仕事のプレッシャーや精神的なストレスは、無意識に体を緊張させます。

特に、肩周辺の筋肉は、その傾向が強いです。その理由としては、肩こりの主な原因とされる「僧帽筋」という筋肉が、ストレスに感度が高い「副神経」という神経に支配されているためです。

仕事のプレッシャーや精神的なストレスがかかると、副神経が刺激されて、副神経が支配している僧帽筋が緊張します。

この状態が過度に続くことで、僧帽筋という肩の大きな筋肉が疲労して硬くなり、肩こりの発生が促されます。

長時間のパソコン作業による目の疲れは、肩の筋肉の緊張を引き起こし、肩こりを引き起こします。

パソコン作業中は画面を見続けるため、眼球が一定の位置に固定された状態が続きます。

これにより、長い時間、眼を動かす筋肉を緊張させ疲労して、目のピントの調整機能が低下します。

そうなると、パソコン画面を見るときに、目だけではピントが調整できないため、頭を前に突き出しす姿勢をとることで、調整するできます。

その結果、その姿勢が肩に負担をかけて、肩こりが引き起こされます。

デスクワーク中に肩こりを感じたときに、仕事中にでもできる肩こりを軽減するための方法を以下で紹介させていただきます。

デクスワークは、イスに座っておこなうことが多いと思われます。

前章でも述べましたが、座っているときの、頭の位置によって、肩への負担が変わってきます。

ですので、仕事中に肩こりを感じたら、いったん、姿勢をリセットすることをおすすめします。

その方法ですが、いったん、イスから立って、10回ほど、その場で足踏みをしてください。

足踏みが終われば、イスに座ってください。イスに座ったら、

・視線を前方に向ける

・背筋を伸ばす

・肩の力を抜く

・胸を軽く前にひらく

・足の裏が床にしっかりついているのを感じる

を意識しておこなって、深く息をはいてください。

この一連の流れで、肩に負担のかからない姿勢にリセットされていますので、作業を再開してください。

デスクワーク中に、肩に刺激を入れることで、肩周辺の組織に血流が促されて、肩こりが軽減できます。

刺激を入れるために、イスに座りながらでもできるストレッチの方法を以下で紹介させていただきます。

ストレッチその3 両手の指先を肩に当てて、背中の肩甲骨を意識して、肘をゆっくり前に10回、後ろに10回、回してください。

体の前で両手を組んで手を伸ばし、同時に頭を前に倒して、背中を後方に引くように丸めて、5秒間、キープします。これを、3回、繰り返しておこなってください。

背中で両手を組み、胸を大きく広げるイメージで両手を上にひきあげて、5秒間、キープします。これを、3回、繰り返しておこなってください。

定期的に目を休めることで、パソコン画面を見る目のピント調整機能が保たれ、結果的に肩への負担が減ります。

目の休め方は、20分に一度は、6メートル先を、20秒間見つめてください。

また、20分に一度は、10秒間、目を閉じることも、目のリフレッシュさせるためには有効です。

パソコン作業で、緊張した肩周辺の組織を緩める方法として、深呼吸が有効です。

イスに座ったままで深呼吸をする方法ですが、

・背中をまっすぐにして、イスの背もたれにつける

・胸を開いて、肩を軽く後ろに引く

・ゆっくりと鼻から、4秒間、息を吸い込む

・吸ったら、2秒ほど息を止める

・息をためた後に、口からゆっくりと、4秒間、息をはきだす

この深呼吸を、5回、繰り返しておこなってください。

デスクワーク中に仕事に支障が出るの肩こりを予防・緩和するために、適切な対策を取り入れることが重要です。

これにより、肩こりからくるストレスを減らし、仕事をスムーズにおこなえます。

そのための方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでもデスクワークでパソコン作業をしている際に肩こりのお悩みが解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、デスクワークによる体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

先日、60歳代女性の方が、左の肩こりを訴えて来院されました。

状態をお聞きすると、6月に入ってしばらくしてから、毎朝、起きたときに、左の肩にこりを感じて気分が悪いと。

しばらく動いていると、だんだんと肩こりが軽減していくそうです。

しかし、朝は、一緒に住んでる子供や孫のために、朝食を作ったり、出勤・登校の準備の手伝いなど忙しいため、朝、起きたときに、肩こりで動きや気分が悪いとしんどいとお話しいただきました。

今回、ご相談いただいた家事を一手に引き受けておられる患者様のように、寝て休んだはずなのに、朝、起きるといきなり肩こりを感じて、すっきりとした気分で1日を始めることができない方が少なくありません。

そこで今回は、家事を担っておられる方が、朝、起きたときに肩こりを感じる理由とその対策について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、朝、起きたときの肩こりを早期に解消して、スムーズに動き出せます。

家事を担っておられる女性の方が、朝、起きたときに肩こりを感じる理由を以下で紹介させていただきます。

枕や布団が体に合っていないために肩首が安定しないとか、一緒に寝ている子供やペットに合わせた姿勢で寝ているなど、寝る環境が整っていない場合も少なくありません。

そうすると、肩に負荷がかかるような不適切な姿勢で寝るように促され、肩周辺の筋肉が緊張し疲労して、朝、起きたときに肩こりを感じることがあります。

寝ている間の体は、心臓がゆっくり動いて、血管が開き、血流がゆっくり流れるモードになる。

寝ている間に、寝返りの不足などで体を動かすことが低下すると、寝ている間、この血流が低下がさらに増し、筋肉に血液を通して供給される酸素や栄養が不足して、筋肉が硬直させます。

これにより、朝に肩こりが現れやすくなります。

家事や仕事、家族の世話などで日中忙しく、夜間に自分のためだけのリラックスする時間が取れないと、心身が緊張状態が持続し、肩に力が入ったまま、寝る状態となる。

それが、朝、起きたときに肩こりを引き起こす可能性が高めます。

家事を担っておられる女性の方が、朝、起きたときに感じる肩こりを解消するための対策を以下で紹介させていただきます。

寝具や枕は、体にあったものを適切に選ぶことで、寝ている間、体に無理のない姿勢を保つことが重要です。

それにより、朝、起きたときの肩こりを軽減できます。

枕の高さは、背骨の自然なカーブを保つために重要です。適切な高さの枕を選ぶための基準を以下に示します。

睡眠時の姿勢が上向きの場合は、枕の高さが、「5〜10 cm」が推奨されており、通常、低めの枕が適しています。

睡眠時の姿勢が横向きの場合は、枕の高さは、「10〜15 cm」の肩幅に相当する高さが理想で、中程度から高めの枕が適しています。

睡眠時の姿勢が下向きの場合は、枕の高さは、「0〜5 cm」と首に負担をかけやすい寝方のため、できるだけ低い枕か、枕を使わない方が良いです。

衣装が枕の高さの一般的な基準ですが、個々の体格や肩幅に合わせることも重要です。

枕の下にタオルをひくとか、ビーズやそばガラの入った枕などで、ご自身にあった枕の高さを調整するのもおすすめします。

寝る前や起きたときに、肩周辺の組織に、適度な刺激を入れることで、血流が促されて、柔軟性や持久性があがります。

それによって、朝、起きたときの肩こりの軽減につながります。

朝、起きた時に感じる肩こりを予防・軽減するための体操を、以下で紹介させていただきますので、寝る前や寝起きにおこなってください。

座った状態で、両腕を肩の高さで横に広げ、手のひらを下に向けて、肘を直角に曲げます。

肩甲骨同士を背中側に引き寄せるようにして、両肘を後ろにひき、肩甲骨同士が寄せるのを感じたら、その状態で、10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

背筋を伸ばして座り、右手を頭の上を通して左耳の上に置きます。

頭にのせた右手の重みを利用して、ゆっくりと頭を右に倒し(手で頭を引っ張らない)、左の首が伸びるのを感じたら、その状態で、10秒間、キープしてください。

反対側も同じようにおこなってください。

これを3回、交互に繰り返してください。

座った状態で、背筋を伸ばし、両手を肩に置きます。

肘で大きな円を描くように、ゆっくりと肩を回します。

前方向に10回、後ろ方向に10回、肩甲骨が動いていることを意識しながら、回してください。

寝る前にストレスを軽減することで、寝ているときでも心身の緊張が緩み、睡眠の質が向上して、その結果、肩こりの改善につながります。

ストレスを緩和するために、自分のためだけの時間を確保することは重要です。

具体的にそのために必要な時間は、個人によって異なりますが、一般的なガイドラインとして、忙しい日常生活の中でも、最低でも30分は自分のためだけの時間を持ってください。

可能であれば、1~2時間、自分のためだけの時間を持つことが理想です。

また、一度にまとまった時間を取るのが難しい場合、15分や20分などの短い時間を複数回に分けて、自分のためだけの時間を取ることでも効果はあります。

以上のように、1日の中で自分のためだけの時間をとって、その中でご自身がリラックスして楽しめるものをおこなうことが、朝の肩こりの軽減につながります。

まとめ

家事を担っておられるかたは、朝からフルスロットで忙しく動かれる方が多いかと思われます。

その1日のスタートダッシュを肩こりによって制限されないように、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも家事を担っておられる女性の方が、朝、起きたときの肩こりが解消されないようでしたら、お近くの病院や治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、肩こりへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

70歳代女性の方が、肩こりを訴えて来院されました。

きっかけをお聞きすると、ケガをして足の不自由な友人を、日常生活の買い物に困っているだろうと、車に乗せて買い物に出かけた後に、肩こりを感じだしたとのこと。

他人を乗せていたし、不慣れな道だったので、安全に運転することを意識したため、普段より非常に緊張し、疲れたそうです。

そんな運転をした2・3日後に、急にひどく肩こりを感じて、気分が悪くなり、ふらつきやすい状態になったと。

今回の患者様のように、ストレスのかかる状態での車の運転で、運転後にきつい肩こりが発症される方が少なくありません。

そこで今回は、不慣れな道の運転や人が同乗して緊張した状態での車の運転後に肩こりが起こる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、いつもより緊張した状況での車の運転後に起こった肩こりを解消できます。

不慣れな道を運転したり、同乗者がいるための安全に運転しなければという思いなど、状況での車の運転後に、肩こりが発症する理由として、感情へのストレスがあげられます。

車の運転は、「怒り・ イライラ」「事故の不安」「焦り」「不快・悩み」「眠気・疲労」「神経質」といった主に6つの感情へのストレスがかかると言われています。

特に今回、ご相談いただいたような、自分一人だけ車に乗って運転していたとは違う状況によって、「事故の不安」や「焦り」といった感情へのストレスが増加します。

こういったストレスを感じると、体が「危ないかもしれない」と感じて、筋肉を緊張させてすぐに動けるように準備します。

それによって普段の車の運転より、ハンドルを握っている腕から肩にかけての筋肉が過剰に緊張します。

その結果、肩周辺の筋肉の疲労や損傷により、筋肉痛が起こります。

筋肉痛は、その原因となる動作の24〜72時間後に発症することが多いため、運転後しばらくしてから、肩こりを感じるようになるのです。

不慣れな道の運転や同乗者がいることで心身にストレスがかかり、その結果として、肩こりが発症します。

いつもとは違う状況や環境となる車の運転となると感じた場合は、運転前、運転中、運転後のそれぞれにおこなっていただきたい対処法を以下で紹介します。

運転前に、肩のストレッチをおこい体温を上げることで、筋肉の柔軟性が上がります。

指を組んだ手のひらを頭の後ろに当てて、肘をゆっくり開いて胸をそらします。

胸が開き、両方の肩甲骨が背骨の方向に寄ったのを感じたら、その状態を10秒間、キープしてください。これを3回、おこなってください。

両手で肩を抱きしめてください。

左にゆっくり上半身を大きく上半身をねじって、10秒間、キープしてください。

右にゆっくり上半身を大きく上半身ねじって、10秒間、キープしてください。

これを3回、おこなってください。

右の手のらを上に向けて、右腕を前にまっすぐに伸ばし、左手で右手の指先をつかみます。

右手の指先を左手で軽く引き、右の前腕の手のひら側が伸びるのを感じたら、10秒間、キープしてください。

反対側の腕も同じようにおこなってください。

これを交互に、3回、おこなってください。

運転するために意識的に、リラックスした状態を作ってください。

そのための方法として、深呼吸を繰り返すと効果的です。

深呼吸は、「鼻から4秒間、息を吸って、口から6秒間、息をはく」リズムでおこなうとより効果的です。

運転前までに、目的地までのルートを確認し、道順を少しでも把握しておくことで、運転中の不安を減らせます。

カーナビやスマホのマップなどを運転前に事前に設定して、活用することをおすすめします。

同乗者をされる方へ、事前に、自分が不慣れな道を運転するなど、緊張しながらの運転になることを伝えておいてください。

それによって、同乗者の協力を得られると、車の運転のプレッシャーが軽減できます。

車のシートに深く座り、背中とシートがしっかり接触するようにします。

必要でしたら、腰や座面に補助シートや補助まくらを当ててください。

ハンドルは、肘は軽く曲げた状態で、時計の文字盤で言えば、左手が9時、右手が3時の位置にあてることが理想です。

ハンドルは、親指を内側に優しくそえて、人差し指から小指を軽くあてて、指ではなく手のひらで握ってください。

ハンドルの内側に深く親指をかけると、ハンドルと強く握り過ぎ、肩に力が入り、肩こりの要因となります。

長時間の運転になる場合は、1時間ごとに休憩を取り、いったん、車から外に出てください。

その際に、軽く足踏みをしたり、背伸びをして、体を動かしてください。

運転後に、軽く体操をおこなって、運転で使った肩周辺の筋肉に刺激を加えてください。

それによって、血行が促進されて、運転後に肩こりを防げます。

肘を曲げて手を肩にあてて、両肩をゆっくり回します。

10回、前に回したら、10回、後ろに回してください。

これを、3回、おこなってください。

両手を肩の高さで前に伸ばし、体の前方で手を組んでください。

頭をくんだ両手の間に倒して、肩甲骨を外側に引き離すように、組んだ手を前に伸ばして、10秒間、キープしてください。

これを、3回、おこなってください。

手を腰の後ろで組みます。

肩甲骨を寄せるようにして胸を張りながら、組んだ手を伸ばしながら上に上げ、10秒間、キープしてください。

これを3回、おこなってください。

運転後は、温かいお風呂にゆっくり入ってください。

お風呂に入り体温を上げることで、血行が促進されて、運転で疲れた肩周りの筋肉への回復がうながされます。

車の運転は、その緊張で多くのエネルギーが消費されて、その過程で体の水分が失われます。

特に、筋肉の水分の2%でも失われると、けいれんや痛みが発症します。

運転後は、喉が渇いていなくても、意識的に十分な水分の補給をおこなってください。

今回、ご相談いただいた患者様は、ケガで買い物も行きづらくなったお困りのご友人のためにと、頑張って車の運転をされたとのことで、本当に素晴らしいと思いました。

こういった人のために起こした行動のために、肩こりなど、お体の不調の発症を少しでも軽減していただけるために、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも緊張した状況で車を運転後に起こる肩こりが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、車の運転による体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

「母の日」は、花屋さんにとって、とても忙しいイベントだそうです。

母の日の贈り物にする花と言えば、カーネションというイメージがありますが、今は、紫陽花を送るのが人気だそうです。

そんなお花をあつかうお仕事の方とお話をさせていただくと、仕事内容がとてもハードなことに驚かされます。

花屋のお仕事の特性から、特に、腕と肩の付け根の後面、つまり、肩甲骨あたりの痛みでお悩みの方が少なくありません。

そこで今回は、花屋でお勤めの方が、肩甲骨周辺に痛みを発症しやすい理由とその対処法について紹介させていただきます、

このブログを読んでいただくことで、花屋にお勤めの方が、母の日の繁忙期を、肩甲骨周辺の痛みを解消して、スムーズに作業ができます。

花屋にお勤めの方が、肩甲骨の後面あたりが痛くなる理由は、以下のような、花をあつかうお仕事による特有の理由が考えられます。

花屋では、花束や植木鉢など、重い荷物を頻繁に持ったり運んだりします。

また、お花という商品がとても繊細なため、取り扱いは慎重におこなうことが多くなります。

重たい植物を、頻繁にかつ慎重に持ち運びをするために、腕をしっかりとコントロールする必要があります。

その腕をコントロールするために重要な役割を果たすのが、肩甲骨です。

肩甲骨は腕の動かす際に、その土台となるため、それを支える肩甲骨の周辺の筋肉が緊張します。

花をあつかう作業は、長時間、腕を繰り返し過度に使うことになるため、肩甲骨周辺の筋肉に負荷をかけて、やがて疲労して硬くなります。

その状態で、さらに作業を続けることで、肩甲骨周辺の筋肉が対応できず、痛みが発生する可能性が高まります。

花束や植木鉢を取り扱う際に、体を前に倒したり捻ったり、不安定な姿勢で、腕を使うことで、肩や背中に負担がかかります。

特に、そういった不安定な姿勢で、長時間、維持する場合、背中や肩の筋肉が緊張し、痛みや不快感が生じてしまいます。

花を扱うということは、花に与えるための水を扱います。

そうなると、職場環境は、湿気が高くなります。

湿気は、東洋医学では、全身の血流の流れを悪くするとされています。

血液の流れが悪くなると、酸素や栄養を含む血液が筋肉に供給されないということです。

特に、花を扱う作業で負荷がかかりやすい肩甲骨周辺の筋肉への血流が悪くなると、エネルギーが供給されないことより、肩甲骨周辺の筋肉の機能が低下して、痛みが発生しやすくなります。

花屋での作業で負荷がかかりやすい肩甲骨周辺の筋肉の疲労をケアするためには、ストレッチで刺激を与える必要があります。

その方法を以下で紹介していきます。

イスに座って、左腕を右腕と右脇の下から回して、右の肩甲骨に左手を当てます。

顔を右に回しながら、右腕を左腕で下から上に持ち上げて、右の肩甲骨周辺が伸ばされているのを感じたら、10秒間、キープします。

その次に、反対側も同じようにおこなうため、右腕を左腕と左脇の下から回して、左の肩甲骨に右手を当てます。

顔を左に回しながら、左腕を右腕で下から上に持ち上げて、左の肩甲骨周辺が伸ばされているのを感じたら、10秒間、キープします。

これを左右交互に3回繰り返しておこなってください。

イスに座り、顔を右に回して、両手を腰に回して、左手で右の手首をつかみます。

右手首をつかんだ左手で、左方向に引っ張り、10秒間、キープします。

その次に、反対側も同じようにおこなうため、顔を左に回して、両手を腰に回して、右手で左の手首をつかみます。

左手首をつかんだ右手で、右方向に引っ張り、10秒間、キープします。

それを左右交互に3回繰り返しておこなってください。

イスに座って、右手を左の太ももの上に置き、左手を右の肩におきます。

頭を右に倒して、左手で右肩を、斜め前下方に引き寄せて、10秒間、キープします。

その次に、左手を右の太ももの上に置き、右手を左の肩におきます。

頭を左に倒して、右手で左肩を、斜め前下方に引き寄せて、10秒間、キープします。

これを左右交互に3回繰り返しておこなってください。

母の日は、花屋さんにとっては、彼岸やお盆と並んで、重要なイベントだそうです。

そういったお花屋さん特有の繁忙期に、肩甲骨周辺の痛みで、作業が滞るのを防ぐためにも、今回、紹介させていただいたことが、お花屋にお勤めのみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも花屋での作業で肩甲骨周辺の痛みのお悩みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像のことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、肩の痛みへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広

車を運転されるのがお好きな方は、よくミッション車を自家用車として選択される方が多いです。

その理由をお聞きすると、車を自分で操作しているという実感がより強く感じるからだとおっしゃられます。

そんな車好きにはたまらないミッション車ですが、ミッション車を運転するたびに、左肩の後面の痛むと、40歳代の男性の方が、当院に来院されました。

お話をお聞きすると、クラッチ操作で、レバーをセカンドに入れようとするたびに、左肩の関節の後面に痛みが走ると。助手席に座っている奥様からも、左肩がケイレンしていると指摘されたそうです。

奥さんが賛同してくれたので、念願のミッション車を買ったのに、左肩の後面の痛みで、長時間、乗れなくて困っているとのことでした。

そこで今回は、ミッション車のクラッチ操作で、レバーをセカンドに入れる際の左肩関節への影響と左肩の痛みに対しての対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、左肩の痛みに悩まされることはなくミッション車を運転できます。

ミッション車を運転中に、セカンドへのシフトチェンジをするために、レバーを操作することで、左肩関節への影響を以下で紹介していきます。

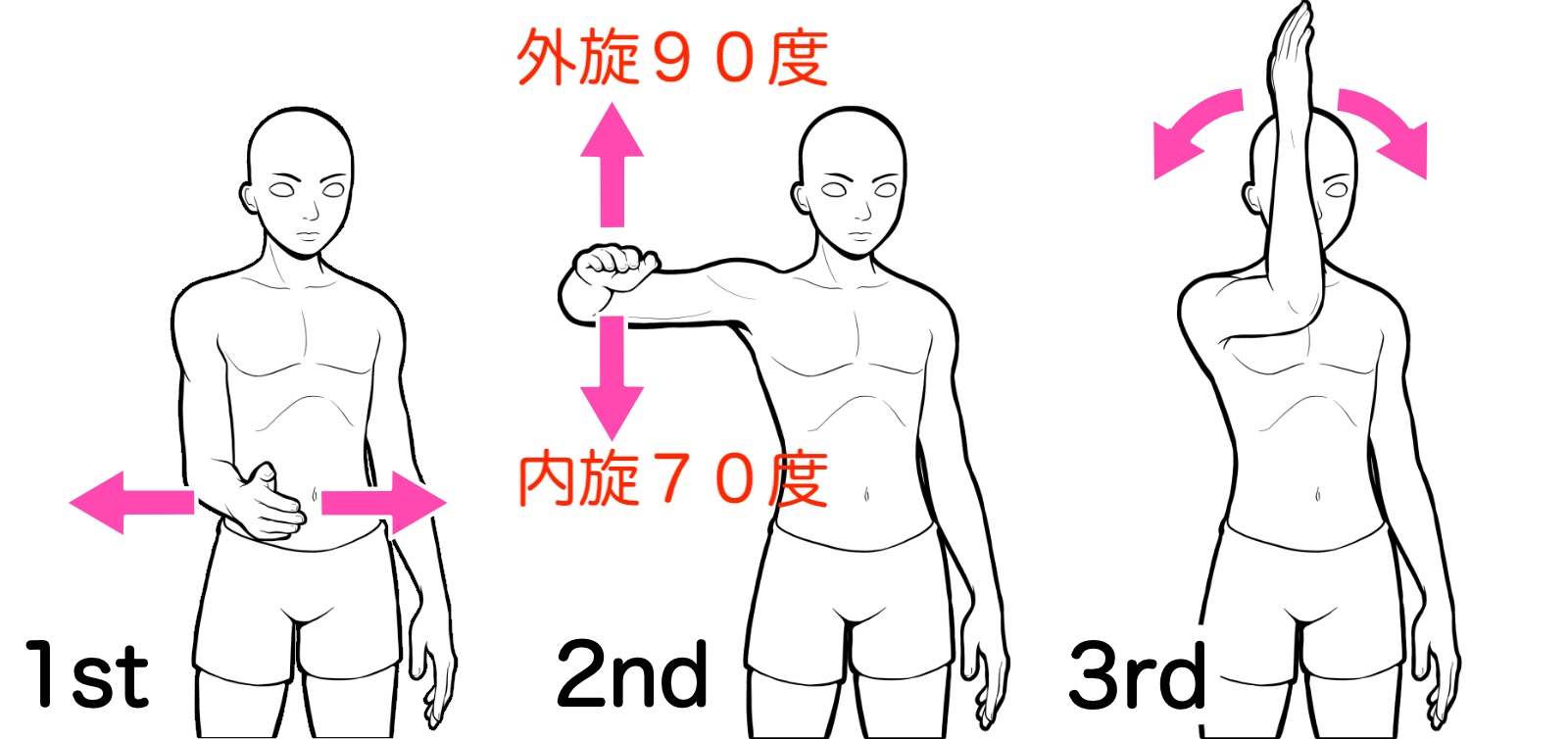

肩関節の動きを検査する際に、3つのポジションでおこなわれます。

その中でも、セカンドポジションと言われる動作は、ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作に近いものです。

ミッション車のセカンドに入れる動作は、セカンドポジションの内旋動作です。

この動作で肩関節が動かせる角度は、70度です。

セカンドに入れるためにレバーを引いた際に、70度以上、もしくはご自身のセカンドポジションの内旋ができる角度以上に曲げると、肩関節に関節技が極まった状態となり、痛みが発生します。

また、セカンドポジションの内旋することは、肩関節の後面に負荷をかけます。

つまり、セカンドに入れるためにレバーを引くために、過度のセカンドポジションの内旋の動作をすることで、肩関節の後面に痛みが発生します。

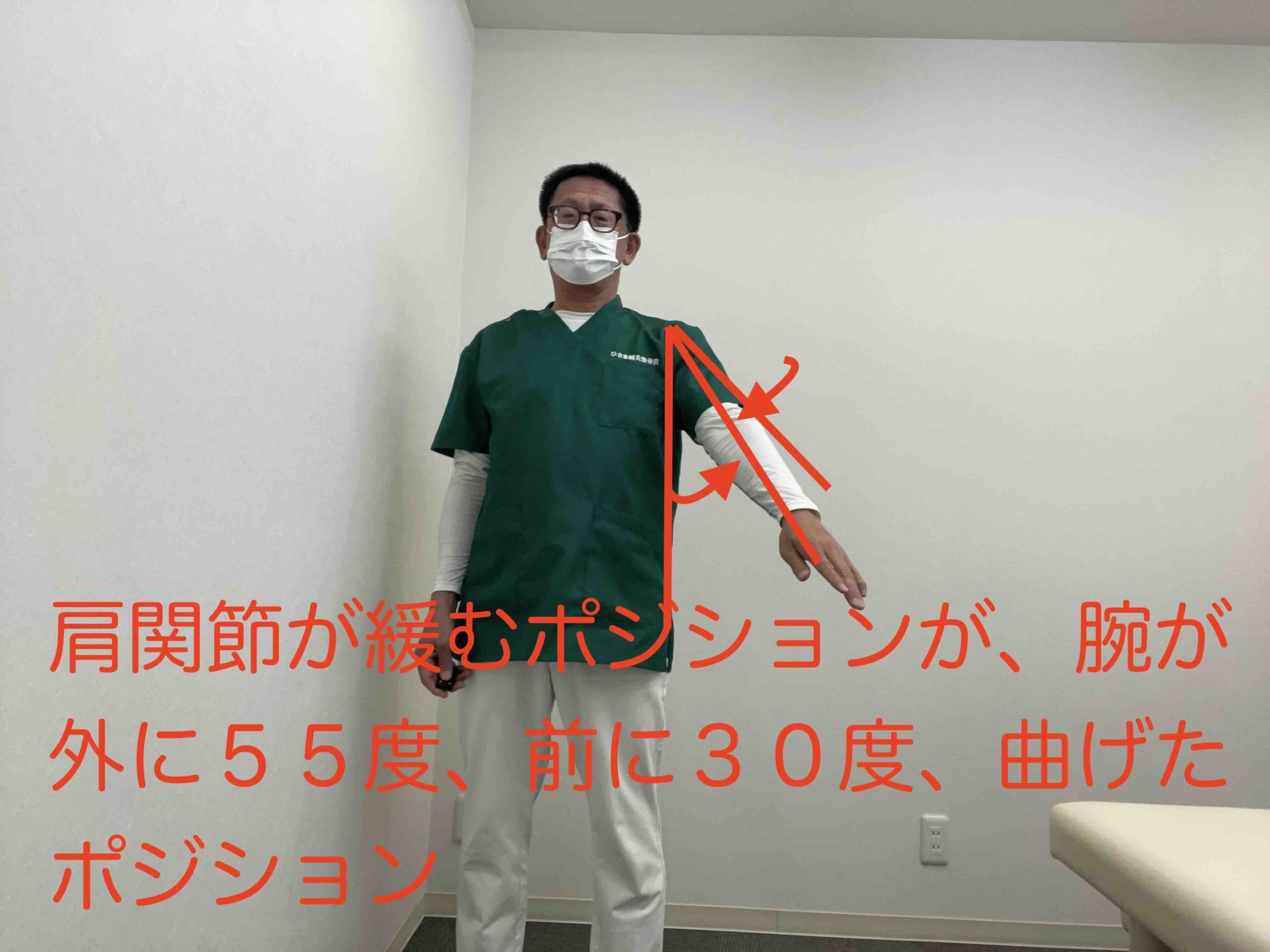

肩関節は、腕を自由に動かすために、緩い関節です。

その緩い肩関節がさらに緩くなるポジションが、腕が外に55度、前に30度、曲げたポジションです。

これもつまり、ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作に近いものです。

肩が緩んで安定しない状態で、セカンドにシフトチェンジするために動作を繰り返すことで、肩関節周辺の組織を痛めてしまいます。

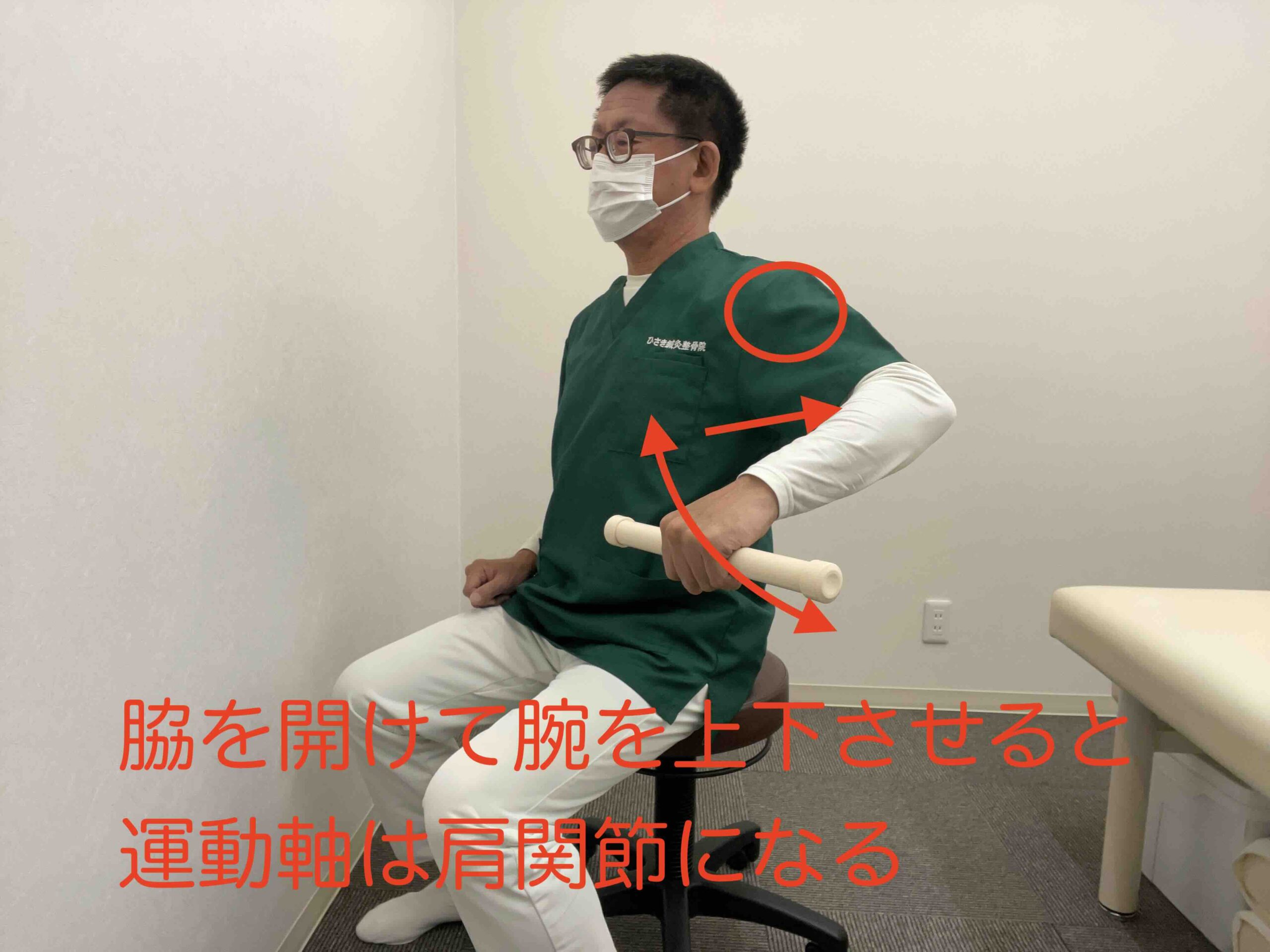

人間の片腕の重さは、3〜6キログラムもあります。そんな重さのある腕を動かす際に、腕のポジションによって、肩関節への負荷が変わってきます。

例えば、ダンベルをもって上下させる際に、脇を開けておこなうのと脇を閉めておこなうのでは、脇を開けておこなう方がダンベルが重たく感じます。

これは、脇を開けておこなうと、肩関節が運動軸になり負荷がかかるためです。

脇を閉めた場合は、肘関節が運動軸となり、肩関節への負荷が軽減されます。

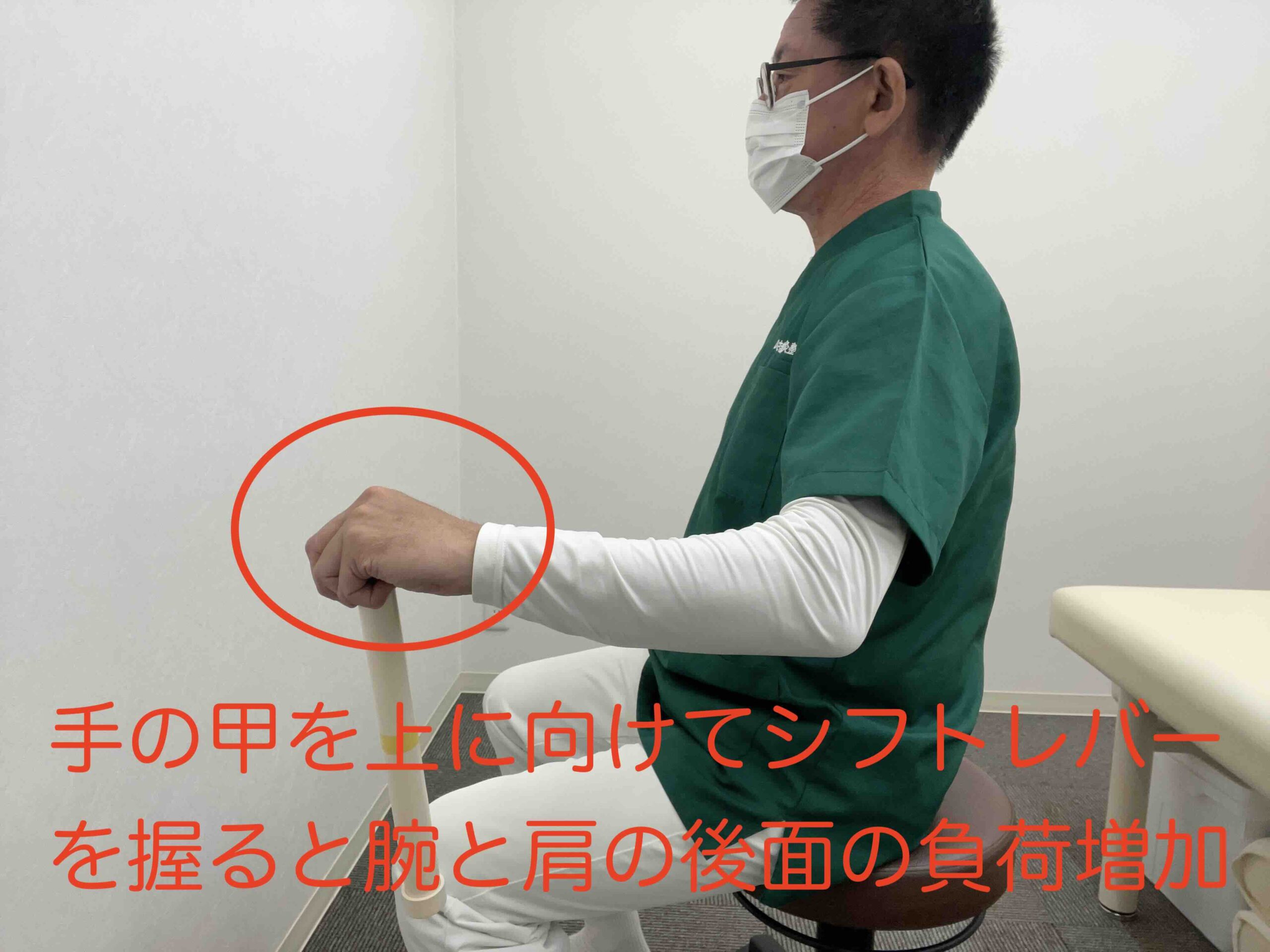

ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作は、脇が開いた状態でおこないがちです。

つまり、そのような動作が、腕の重みを肩関節に集中させて負荷がかかり、支えきれなくなり痛みが発生しやすくなります。

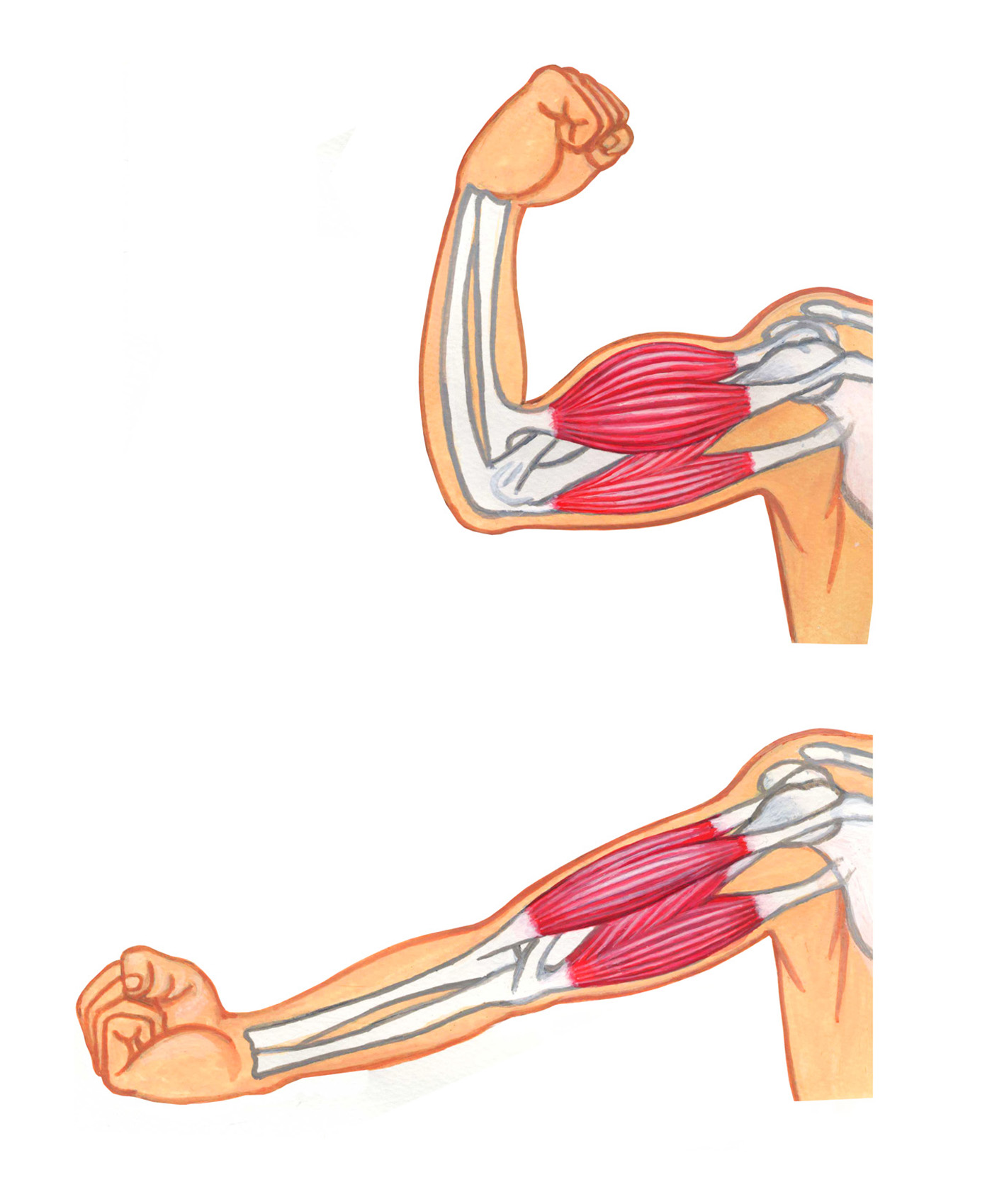

ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作は、肘を曲げておこないます。

肘を曲げた状態をキープするには、腕の前面と後面の筋肉が、引っ張り合って、釣り合いが取れます。

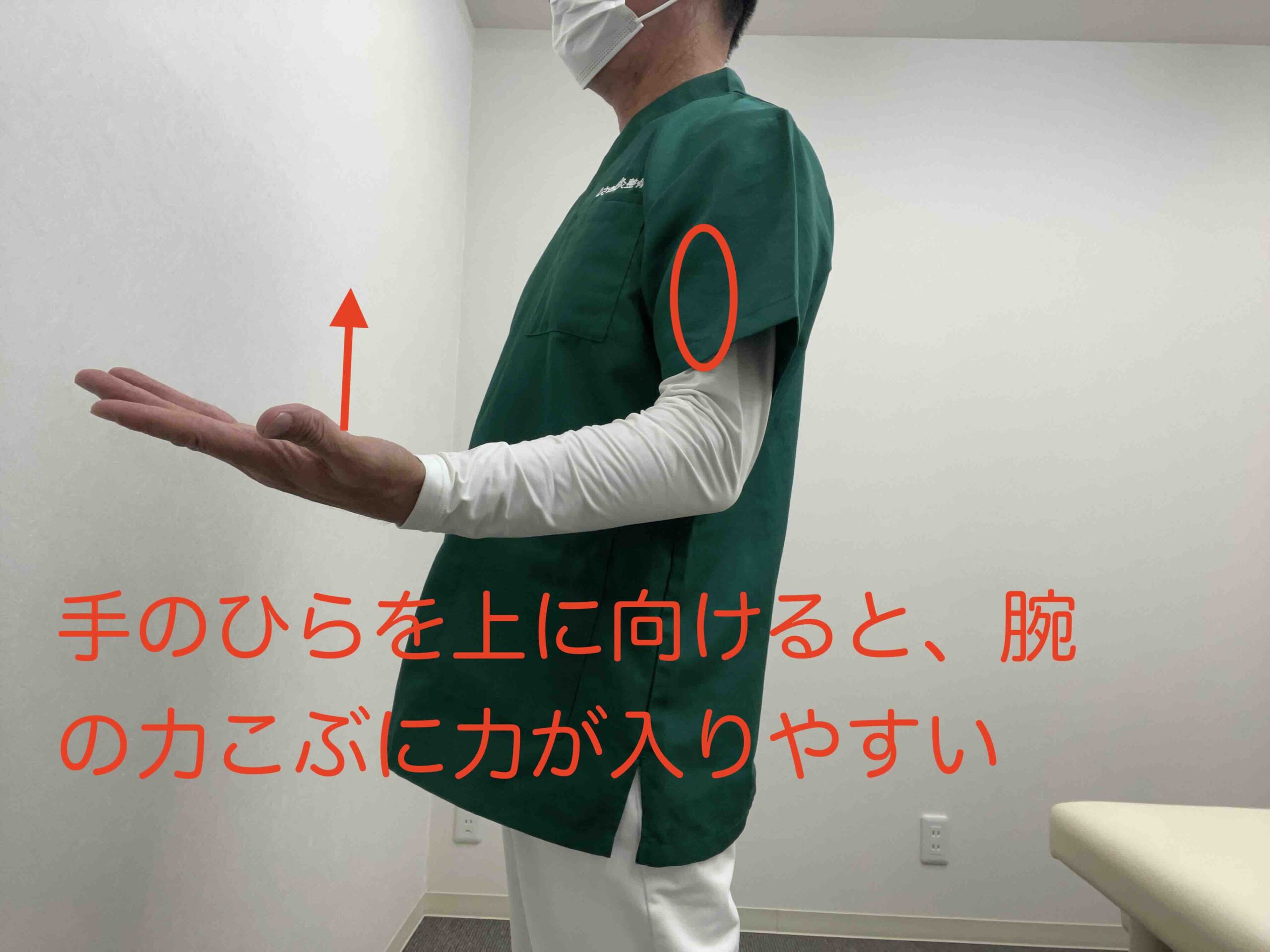

腕の前面の筋肉は、手のひらが天井側に向いているときは、非常に強い力を発揮します。

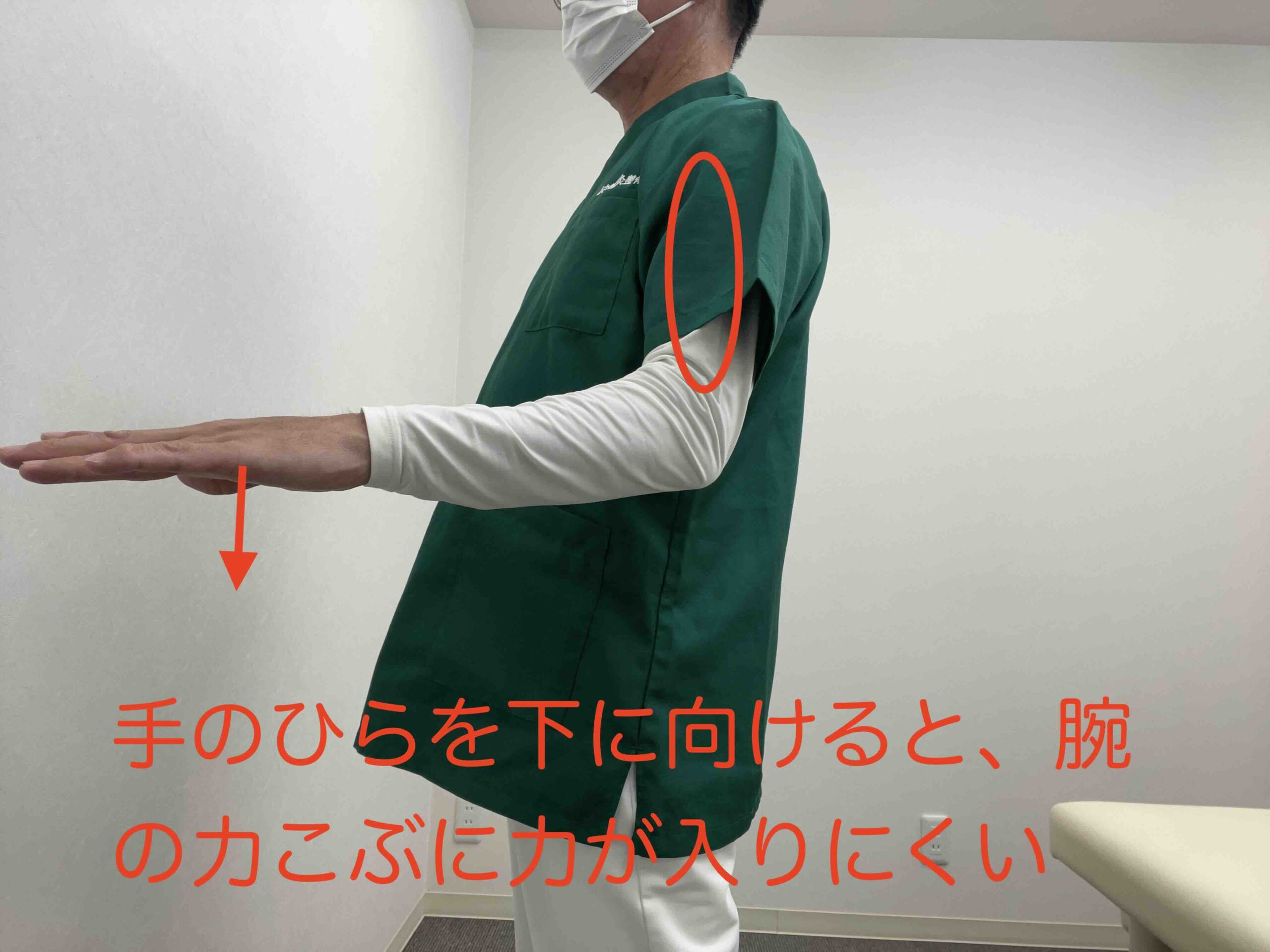

しかし、手のひらが床方向に向いているときは、腕の前面の筋肉はの力は減弱します。

手のひらを上に向けた状態で、力こぶに力を入れて、それを触ってみてください。

その後に、手のひらを床側に向けて、力こぶに力を入れて、それを触ってみてください。

そうすると、明らかに、手のひらが床に向けた状態の方が、上腕の前面の筋肉に力が入りにくいのがわかるかと思います。

ミッション車のセカンドへシフトチェンジの際のレバー操作は、この上腕に力が入りにくい手のひらを下に向けた状態でおこなわれやすいです。

そのため、上腕の前面と後面の筋肉の引っ張り合いのバランスが崩れて、上腕の後面の筋肉が過度に働きすぎて、肩関節の後面に影響して痛みが発生しやすくなります。

ミッション車でセカンドへギアをシフトチェンジする際に、左肩に痛みが発生することを予防する方法を以下で紹介していきます。

シフトを握る腕のポジション

セカンドへのシフトレバーを動かすときに、左肩の後面に負荷をかけないためには、

・肘を脇から離さない

・レバーを握る手を床方面に向けない

・ご自身の肩のセカンドポジションの内旋の角度に無理のない位置に車のシートを調整することを意識してレバーを操作してください。

長距離のトラックやレースの車は、長いシフトレバーにカスタマイズされているのがよくみられます。

これは、シフトチェンジのときに、シフトレバーに伸ばす腕の距離を縮めることで、動作を最小限にして、腕や肩が疲れにくくなる効果があるためです。

また。てこの原理で、シフトレバーの操作が軽くできるというメリットもあります。

車部品販売店や車を買ったお店で、シフトレバーのカスタマイズについてご相談されることをおすすめします。

ミッション車のセカンドへのシフトレバーを動かす際には、どうしても左肩後面に負荷がかかってしまいます。それに対応するためには、左肩後面の筋肉の柔軟性が必要になります。

そのためのストレッチの方法を以下で紹介していきます。

右手で左ひじを、左前腕の下から持ちます。

左ひじを持った右手で、肩の高さまで腕を持ち上げて、右の外方へ伸ばします。

その状態で10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

左腕を肘を軽く曲げた状態で、右手でしたから左ひじを持ちます。

左ひじを持った右手で腕を持ち上げて、右斜め上方に伸ばします。

その状態で10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

手を後ろに回し、右手で左のひじをつかみます。

左ひじをつかんだ右手で、右方向に伸ばします。

その状態で10秒間、キープしてください。

これを3回、繰り返してください。

ミッション車でシフトチェンジをしながらのドライブは、かっこいいですし楽しいです。

一方で、オートマ車に比べて、操作が多くなり、体に負荷がかかりやすくもなります。

その一つとして、セカンドにシフトチェンジするためのレバー操作で、左肩の痛みが発生することもあります。

それを予防するためにも、左肩に負荷がかからないポジションや工夫、左肩のケアの方法を紹介させていただきました。

そのことがみなさまのお役に立てれば幸いです。それでもセカンドへのレバー操作で左肩に痛みが解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、車の運転で起こる体の不調への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広