- Blog記事一覧 -外反母趾 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

外反母趾 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

総務庁「高齢者の日常生活に関する意識調査」で、「自分から積極的に外出する方である」という内容のアンケートをしました。

60歳以上の約40パーセントの方が、「自発的に外出をしない」と答えました。

また、ご高齢者の方が、外出しない理由は、身体的・心理的・環境的といった3つの要因があります。

その中でも身体的な要因内容としては、

・転倒の不安

・足腰の筋力の低下

・疲労しやすくなった

などがあげられます。

実際、当院でも、散歩したいけど足がふらついて、転倒や疲れて帰れるか心配で外出する自信がというお話をお聞きすることが少なくありません。

しかし、家にこもって体を動かさないことで、筋力が低下したり骨も弱くなるため、身体能力が低下して、ますます外出ができなくなるという悪循環を引き起こしかねません。

そこで今回は、外出する自信がなくなる要因である足のふらつきがでる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、歩くことに自信が出て、外出がしやすくなります。

地面と接しているのは、足の指であり、足の裏です。足の指や足の裏は、木で言えば根っこの部分にあたります。

木の根っこがしっかりしていたら、多少、雨が降ったり風が吹いたりしても、木は倒れることはありません。

人も同じで、足の指や足の裏が正常に機能していれば、歩いたり立ち続けても、体は安定しています。

以下で、体が不安定になる足の指や足の裏の状態を紹介していきます。

足の指の働きは、

・重心をコントロール

・歩行時の推進力を発生させる

・床との設置面積を広げて体を安定させる

などあります。どの指が異常を起こしても体に支障が出ますが、特に重要なのが、実は

「小指」

です。

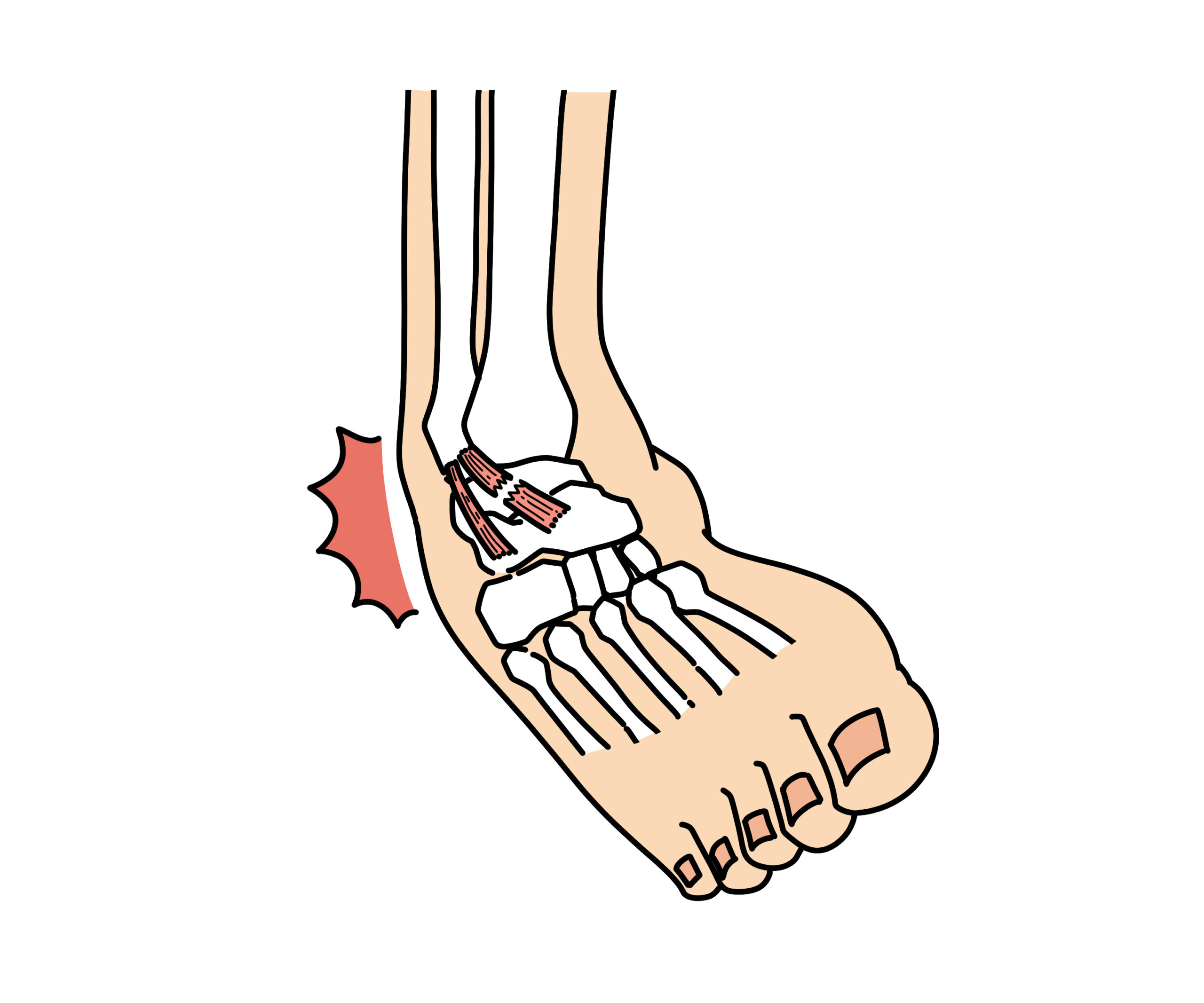

足関節は、足の外側方向の小指側に傾いた構造になっています。

ですので、捻挫をするときは、足の関節が外側方向にねじれることが多いです。

足関節が外側方向にねじれねいように支えるのが「小指」です。

小指で踏ん張れないと、足首が外側に傾き、それをカバーするために、ひざや股関節、腰や肩を無理に使うことになり、痛みが発生します。

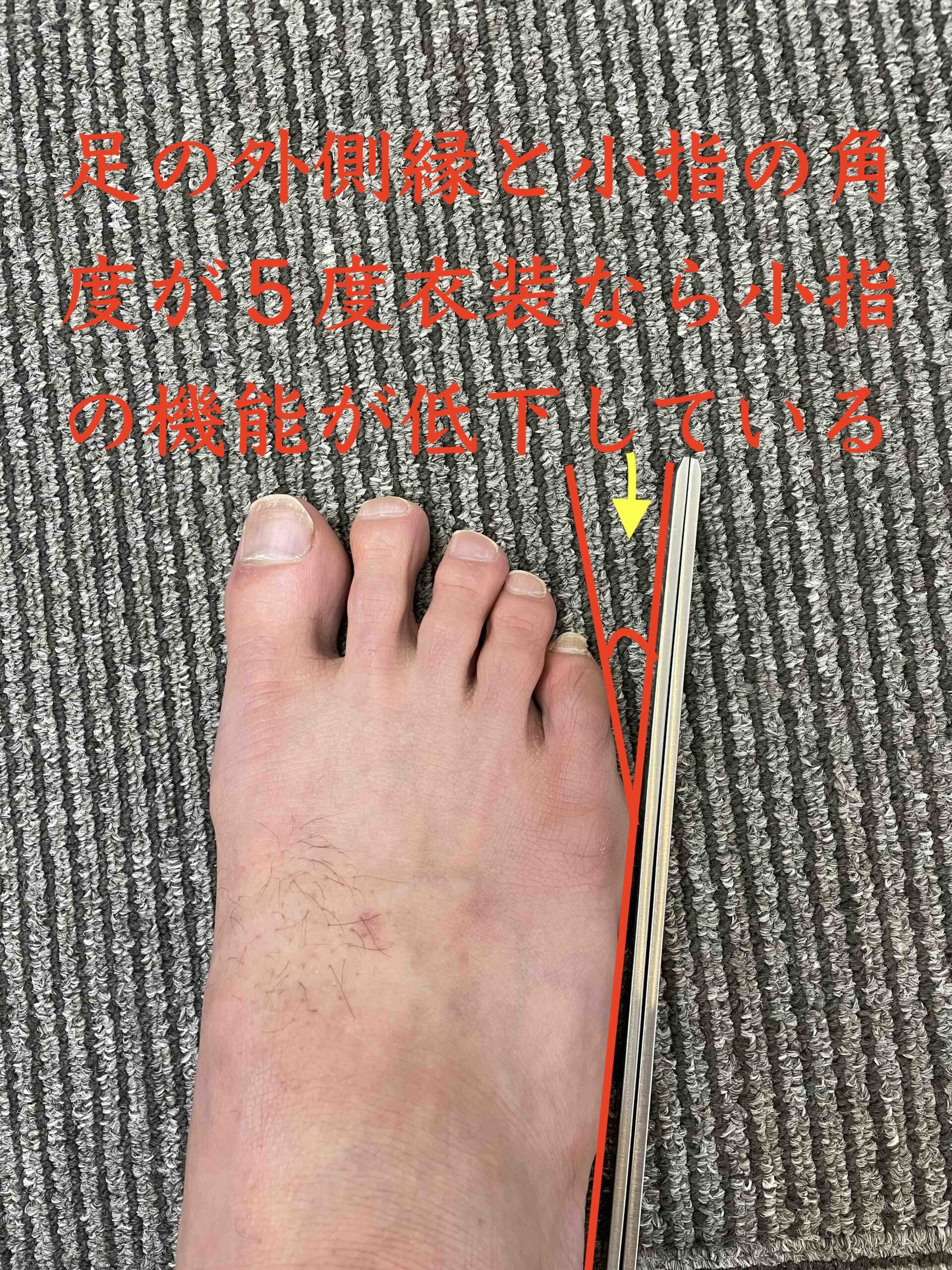

ご自身の小指の状態を検査するには、 足の外側の側面に定規を当ててください。

定規と小指の間に5ミリ以上の隙間ができていたら小指がゆがんでいます。

歩いたり立っているときに、ふらつきやすくなったら、小指の状態をチャックしてみてください。

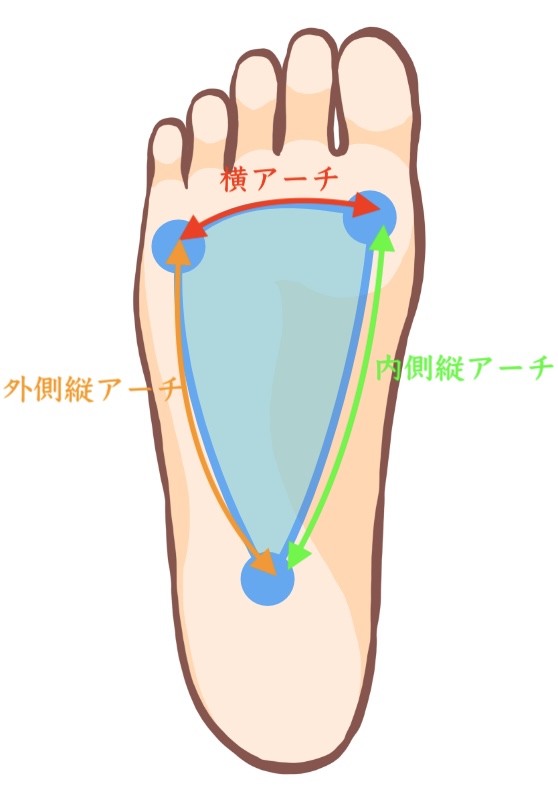

足の裏は、体を動かすときにバネやクッションとなる「土踏まず」というアーチが形成されています。

土踏まずは、足の内側だけではなく、外側と前方にも形成されています。

それぞれの土踏まずの働きは、

・内側のアーチ→前後の揺れをコントロール

・外側のアーチ→体をひねる動作をコントロール

・前側のアーチ→左右の揺れをコントロール

といった機能があります。

この足の裏にある3つのアーチの1つでも崩れると、他のアーチにも影響が出て、結果、体全体が不安定になります。

体の安定のためには、この3つのアーチを健全にする必要があります。

体の安定に欠かせない、足の指と足の裏のアーチへのケアの方法を以下で紹介させていただきます。

座って、片方の足のひざを曲げて、太ももの上にのせます。

太ももの上にのせた足の指の間の上部に、その足とは反対側の手の指を差し込み、優しく握ります。

その際には、差し込んだ指と足の指の付け根に、隙間を作ってください。

手の指を、無理に足の指の付け根まで、無理に差し込んだり、強く足の指を握り込まないようにしてください。

足の指の間に差し込んで手のひらを使って、足の裏側の方向に、ゆっくり伸ばして5秒間、キープしてください。

この際、足の指は、30度ほど曲がれば十分です。

それ以上の角度で無理に曲げれば、足の指周りが固くなるので気をつけておこなってください。

次に、足の甲側方向に、ゆっくり優しく伸ばし、5秒間、キープします。

これを10往復、おこなってください。

終われば反対側の足も同様におこなってください。

内くるぶしから親指に幅分前方に降りていくと、足の内側の土踏まずのアーチの縁に、ぽこっととがった足の骨の出っ張りが触れます。

これを足裏側から足の甲側の方向に、10秒間、押します。

その際に、足の親指が外側に動いたらベストです。

足の外側の縁をなぞっていくと、外くるぶしの斜め前あたりで、ぽこっと凹む場所があります。

この凹みを、足裏側から足の甲側の方向に、10秒間、押します。

その際に、足の小指が外側に動いたらベストです。足の裏の土踏まずの中央の上部、足の指を曲げる凹む部分を、10秒間、押します。

足の裏は、体を制御するために、非常に重要な機関です。

しかし、足は靴下や靴などで締め付けられて、動きを制限されています。

その生活が長くなることで、足に異常が発生して、体の制御に狂いが生じます。

ですので、障害の健康寿命を伸ばすためにも、日頃の足へのケアが必要です。

その方法として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも足の機能が低下することにより、体の不安定さを解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に歩行に関するブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広