- Blog記事一覧 -排尿 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

排尿 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

寒い時期に外で、販売や受付、警備など、じっと立って動きの少ないお仕事中、頭痛を伴う肩や首のこりを発症する方が少なくありません。

その理由として、寒さにより体が冷えることで、血流の悪化や筋肉が硬くなりそのような症状を引き起こしてしまいます。

これに対する対処法については、当院のブログでも紹介しておりますので、参考にしていただければ幸いです。

また、そのほかに考えられる要因として、「排尿の我慢」です。

仕事中、尿意を感じても持ち場を離れることができず、これらの症状を引き起こす場合があります。

そこで今回は、尿意を感じても我慢することで、頭痛を伴う肩や首のこりが発症する理由と体への影響、その対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、寒い外でのお仕事をすることで、頭痛を伴う肩や首のこりを発症させるを予防できます。

寒い環境にいることで、体温の調節とぼうこうの反応によって、尿意が促進されます。

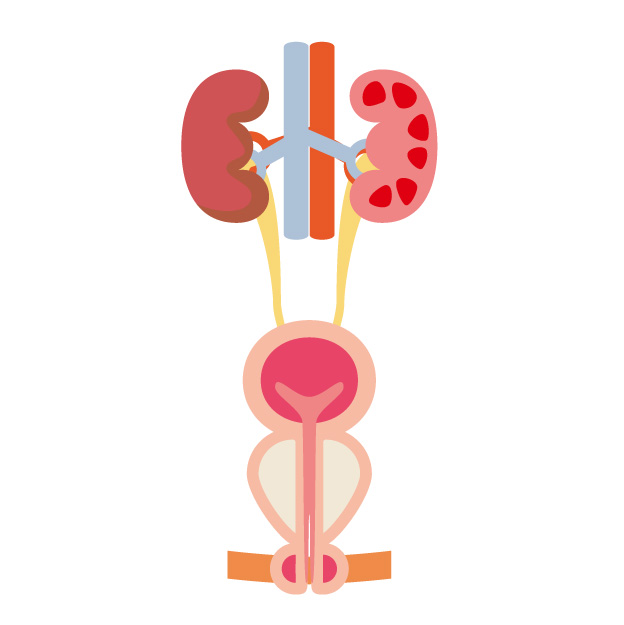

尿は、腎臓で血液から余分な水分と老廃物を取り除かれたもので作られています。

尿の元となる血液は37度前後の、いわば酸素や栄養の入った温かいお湯であり、それが全身に巡ることで、体温を保ち体の筋肉や内臓が機能します。

寒冷な環境では、血液を冷やさないように、皮膚表面に流れる血液の量を減らし、体の内側に血液を集めます。

内臓に血液が集まることにより、腎臓を通る血液も増えます。

結果、尿の精製量も増えることで、ぼうこうにたまる尿がたまりやすくなり、尿意を感じやすくなります。

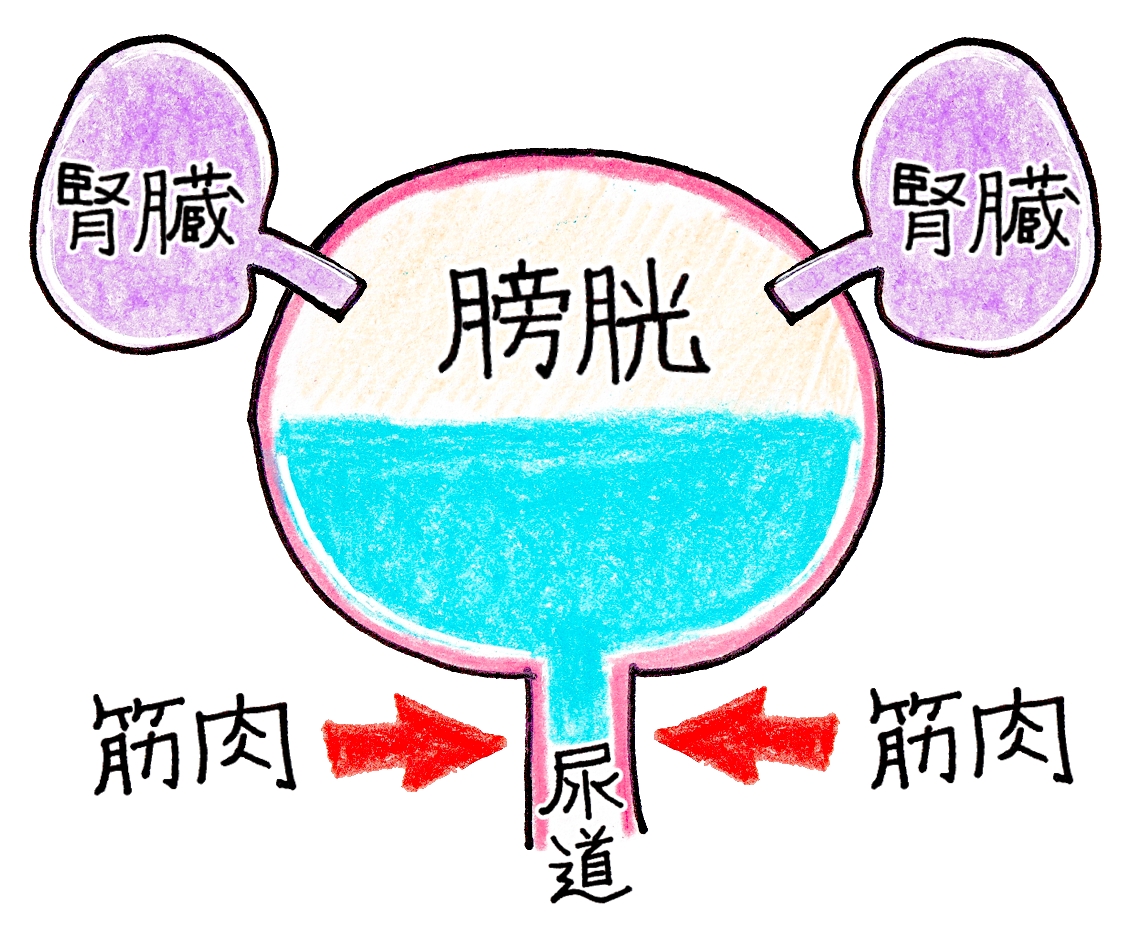

尿をぼうこうにためたり、排出したりるるのは、脳からの司令によって制御されています。

しかし、人の体は、寒さの刺激を感じると、その刺激の情報を脳に伝えるのと同時に、ぼうこうを支配している神経が独自で反応して、ぼうこうを収縮させる命令を発します。

そのことによって、寒さを感じると尿意が発生しやすくなります。

尿を排出することを我慢すると、頭痛を伴う首や肩のこりが発症する理由を以下で紹介していきます。

尿意を我慢すると、排尿しないためにぼうこうに尿がたまり膨らみます。

膨らんだぼうこうが、おなかの空間を圧迫して、腹圧が上昇させます。

腹圧が上昇すると、おなかが膨らみ、腰がそるような姿勢となる。

その姿勢の崩れを調整するために、首や肩の筋肉が過剰に働くことで疲労して、首や肩のこりを引き起こしやすくなります。

尿意を我慢することは、脳はストレスを感じます。脳と首や肩の筋肉は、極めて密接な関係にあります。

脳がストレスを感じると、同時に首や肩の筋肉も反応して、こりや痛みが発生しやすくなります。

排尿を我慢すると頭痛を引き起こす理由は以下のことが考えられます。

排尿を我慢するには、息を止めて力むという動作をとります。

便が出ない時に踏ん張ったり、高い場所で耳が詰まったときに耳抜きする動作でもあります。

これは、排尿を抑制するために腹圧を上げる動作であり、これによって胸の圧が上昇します。

心臓や肺がある胸の圧が上昇すると、血圧が上昇します。

それによって、頭部の血流に影響を与え、頭痛を引き起こす可能性があります。

排尿を我慢することで、腹圧の上がり、首、肩の筋肉が緊張します。

これによって、頭部への血流が不足したり、神経が圧迫されることで、頭痛が生じる可能性があります。

排尿を我慢することで、健康に悪影響が出る可能性があります。以下で考えられるデメリットを紹介します。

ぼうこうは尿をためることができる袋です。

その袋から尿が排出されて空っぽのときは、袋の分厚さは1.5センチほどあります。

尿がたまっていくと、水風船のように膨らみ引き伸ばされて、袋は3ミリほどの厚さになります。

長時間にわたって排尿することを我慢していると、ぼうこうが伸びきって、縮まなくなる可能性があります。

そして、将来的に、尿を排出する能力が低下して、健康に影響を与える可能性が出てきます。

排尿を我慢することで、尿が長時間、ぼうこうにたまり、それによって大腸菌などの細菌の増殖しやすくなります。

それによって、ぼうこう炎や尿道炎、腎盂腎炎などの感染症を引き起こすリスクが高まります。

尿を我慢することは、尿の通り道を閉めたり開いたりする筋肉を適切に使わない時間が増えます。

この筋肉が収縮したり弛んだりするバランスが崩れます。

それによって、意識的に排尿をコントロールする機能が低下します。

長時間、排尿を我慢すると、血圧が上昇します。

その血圧が上昇した状態で、トイレにいって排尿を始めると、急激に血圧が下がります。そうすると、脳への適切な血液が供給されず、気を失うこともあります。

これは、「排尿失神」と呼ばれるもので、意識の喪失以外では一般的には無害とされています。

しかし、失神することによっての転倒により、打ちどころによっては、大きな事故につながります。

基本的には、長時間、排尿を抑えるのは、体にとってデメリットしかありません。

しかし、業務上、何度も持ち場を離れるわけにはいかかない方も多いかと思われます。

以下で、外の寒冷な環境下でも、業務中になるべく尿意を感じる頻度を減らすための方法を紹介していきます。

尿意は体に寒さを感じることで起こりやすくなります。

寒さを感じにくくするためには、体温を上げる必要があります。

そのためには、筋肉の活動が不可欠です。

しかし、仕事中に体を派手には動かせないかと思われます。

仕事中でもできる筋肉への刺激として、

「貧乏ゆすり」

をおすすめします。

その効果は、足を細かく5分間、ゆすることで、体温を2度も上がるとされています。

寒冷な気温の環境下で仕事をする際には、体の体温が外部に出ないように、十分に保温できる服装が必要です。

特に腹部や腰回りを、腹巻きやスパッツなどで温かく保つことで、ぼうこうに冷えが入るのを軽減できます。

カイロや電熱ベストなど、温熱グッズを使って体を温めてください。

これによって、外部からの寒冷刺激を防ぎ、排尿への頻度を減らすことができます。

寒冷な環境で働く場合、温かい飲み物をとることも効果的です。

温かい飲み物は体を内側から温め体温を上げて、少し汗をかくことで、排尿の頻度を抑えるのに役立ちます。

寒い環境下では、呼吸が浅くなりがちです。

深呼吸をすることで、呼吸するための筋肉が動き、体が発熱します。

また、体に酸素が取り込まれることで、内臓の働きが活発になり、体温も上昇します。

そのことによって、尿意を感じる頻度を抑えることができます。

長時間、外の寒冷の環境下でのお仕事後に、頭痛や首肩の痛みだけでなく、血尿やめまい、吐き気や発熱といった症状が出た場合は、すみやかに内科や泌尿器科の病院で検査・治療を受けてください。

排尿は体にとって、生命の維持にもかかわる必要不可欠な行為です。

しかし、寒い環境の中でお仕事をしている方にとっては、どうしても我慢を強いられることが多いと思われます。

原則としては、尿意に従ってトイレに行ってほしいのですが、業務に支障が出ないように排尿の頻度を抑える工夫として、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

寒い環境下でお仕事をすることで、肩や首のこりでお困りでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に冷える環境への対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広