- Blog記事一覧 -顎関節 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

顎関節 | ひさき鍼灸整骨院の記事一覧

長期的に健康を維持するために、歯の健康は非常に重要です。

それは、厚生労働省の方でも、生涯、楽しい生活をすごすために、80歳になっても自分の歯を20歯以上保つための「8020(ハチマルニイマル)運動」を推奨しています。

そういった運動が浸透してきているため、歯の定期検診や歯石除去などを受けられる方が多くなりました。

一方で、長時間、口を開けて歯の検診を受けることで、アゴに違和感が出たり、首や肩、背中に痛みが発症される方が少なくありません。

実際、当院でも、歯のメンテナンスの後に必ずアゴ周辺に不調がでるため、体のメンテナンスに来られる方がいらっしゃいます。

そこで今回は、歯の検診後にアゴやその周辺組織の不調が引き起こされる理由とその対処法について紹介させていただきます。

このブログを読んでいただくことで、歯のメンテナンス後の体の不調を解消できます。

歯のメンテナンスには、通常、30〜60分ほどかかります。

つまり、それだけ長い時間、口を開け続けているということです。

そのために、かかる体への負担によって、体に不調が引き起こされます。

歯の健診のために口を開き続けることで起きる体への影響を以下で紹介していきます。

長時間、口を開け続けていることで、口を開けたり閉めたりする筋肉が引き伸ばされ緊張します。

それによって、アゴ周辺の筋肉が疲労して、口のメンテナンス後に、アゴ周辺に違和感や痛みが生じます。

歯の検診中、口を開けるために、アゴの関節の可動域の限界まで動かします。

それによって、アゴの関節に負荷がかかり、炎症やひずみが引き起こされて、検診後も、痛みや不快感が残る場合があります。

歯を検診してもらうときは、上を向いて、体全体をそらすような不自然な姿勢を、長時間、強いられます。

その姿勢は、口を開けることで、さらに、体の背部にある筋肉に働きかけます。

それにより、首・肩・背中・腰などの筋肉に負荷がかかり、検診後も痛みやこりが生じる場合があります。

歯の検診中に使用される器具の接触や、その振動や圧力が、アゴの周囲の組織に負担を与えて、不快感や痛みを引き起こすことがあります。

これらの要因が組み合わさり、歯を検診した後に、負担のかかったアゴの関節や筋肉、首や肩などに、不快感や痛みが引き起こされます。

歯の検診後は、アゴの関節や筋肉、首や肩などにゆがみや緊張がどうしても発生します。

ですので、歯のメンテナンス後におこなってほしいリカバーするための方法を以下で紹介させていただきます。

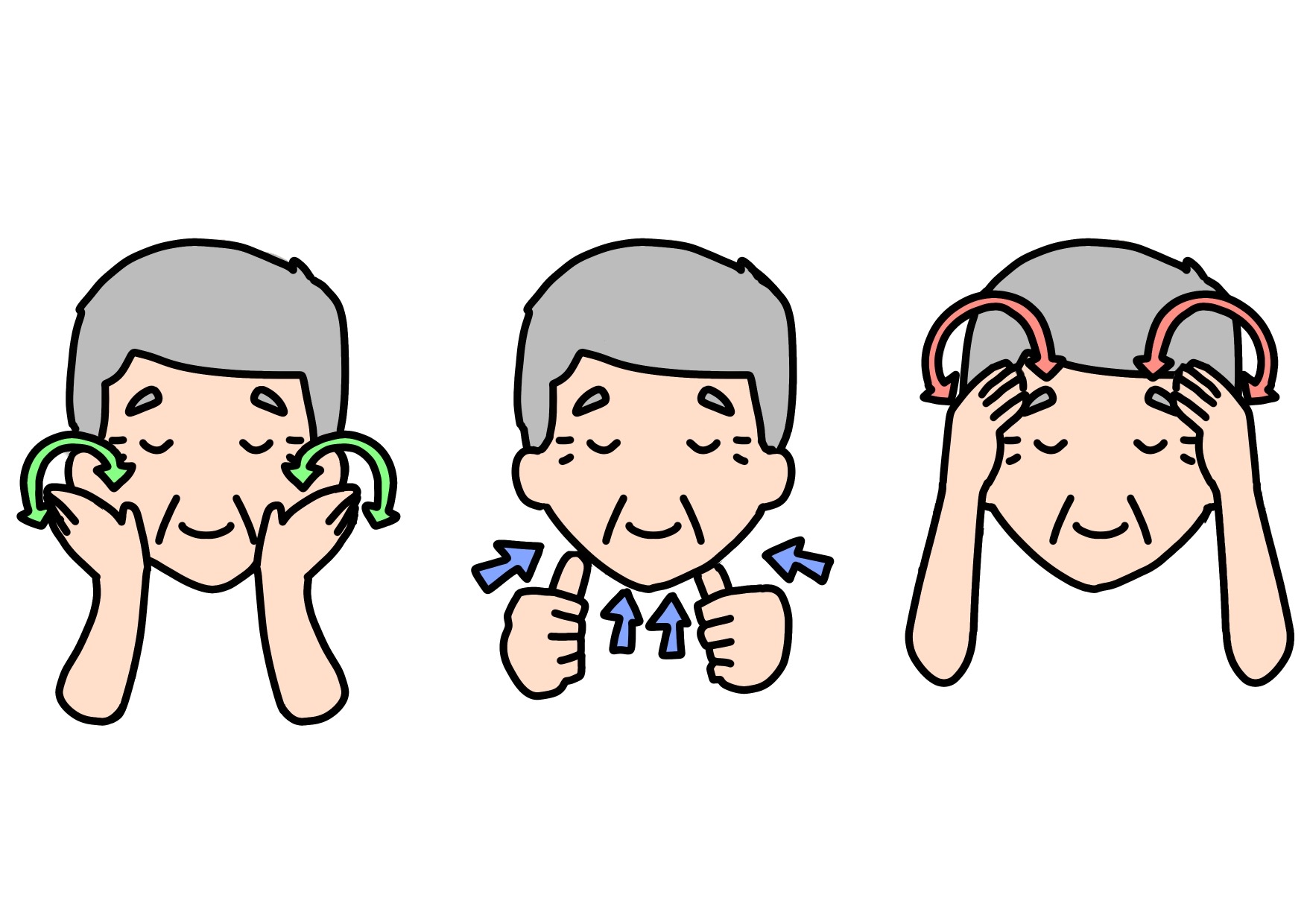

立った状態で、体の力を抜いて、口をリラックスして開きます。

口を開けたまま、ゆっくりと上を向いて、天井を見てください。

天井を向いたまま、軽く歯をかみしめて、口を閉じます。

そのまま、ゆっくり顔を正面に戻します。

これを3回、繰り返してください。

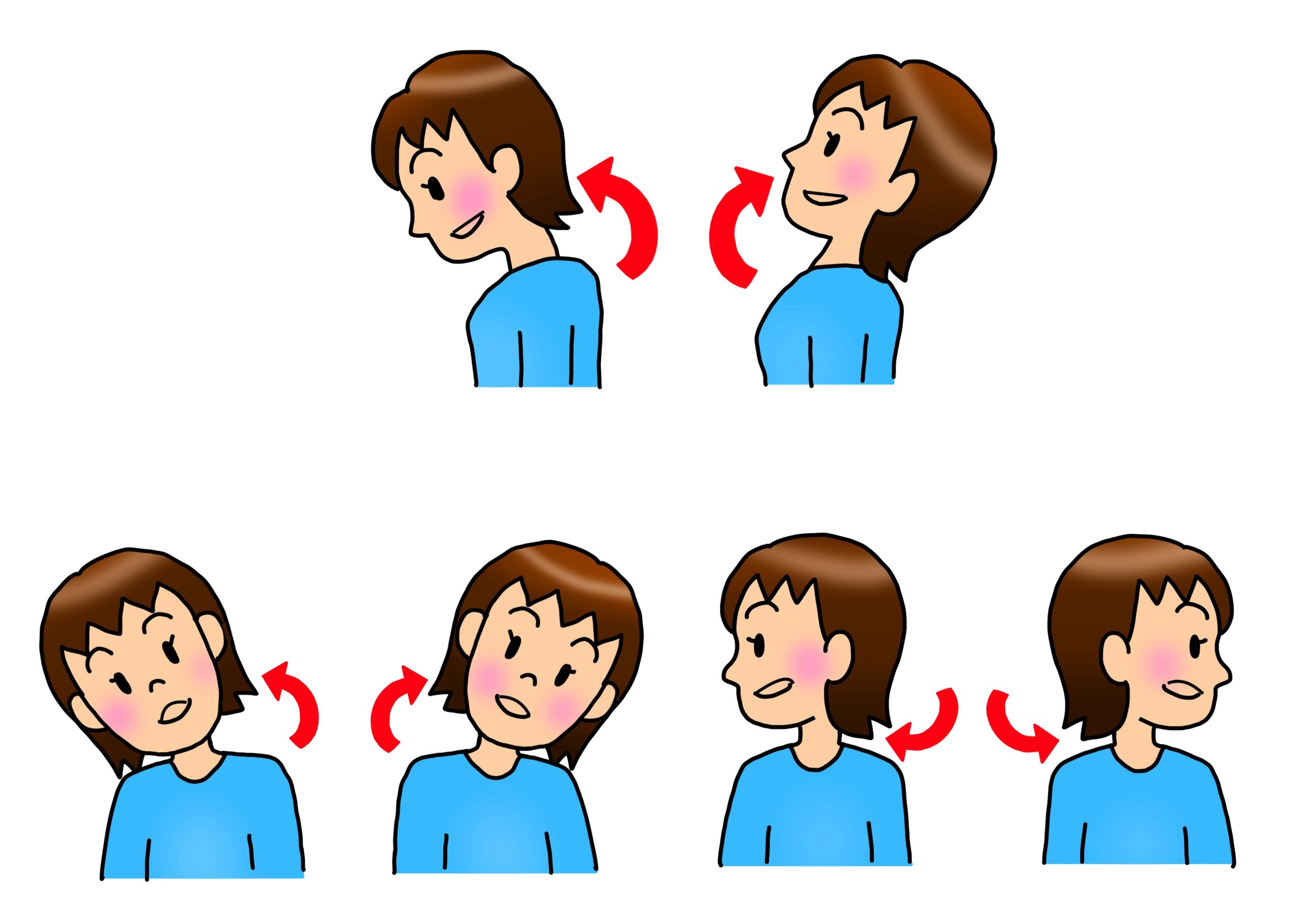

口を無理のない程度に開けます。

そのまま、各10秒ずつ、顔を、

・上に向ける

・下に向ける

・左に倒す

・右に倒す

・左に回す

・右に倒す

を3回、繰り返してください。

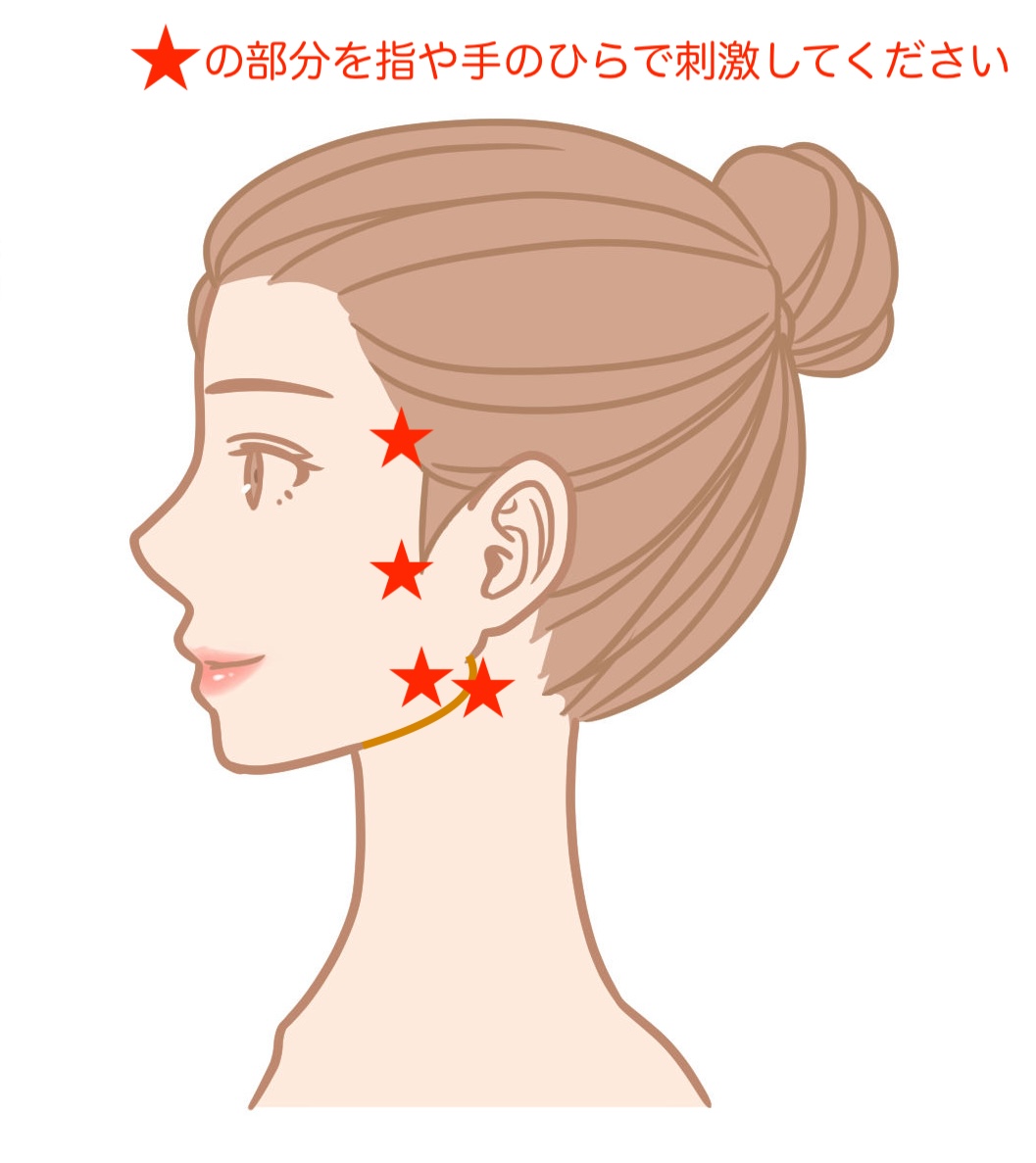

アゴのエラの角の内側に親指をあてて、軽く押して、10秒間、キープします。

アゴのエラの角の外側に手のひらを当てて、円を描くように、10秒間、優しくさすります

耳の穴の前面のほほの骨の下に、手のひらを当てて、円を描くように、10秒間、優しくさすります

眉毛と目尻の間の外側に、手のひらを当てて、円を描くように、10秒間、優しくさすります。

食事を美味しく食べたり、人と楽しく話すやめには、歯の健康が欠かせません。

ですので、歯のメンテナンスを受けた後に起こる体の不調を少しでも軽減させるために、今回、紹介させていただいたことがみなさまのお役に立てれば幸いです。

それでも歯の定期検診後に起こるアゴ周辺の不調が解消できないようでしたら、お近くの治療院にかかられることをおすすめします。

当院でも今回のようなお悩みに対して、施術をおこなっておりますのでご相談ください。

当院では、痛みに対して治療を施すことはもちろんのこと、患者様のお悩みや希望するご自身の将来像ことを、しっかりお聞きし共有させていただきます。

そして、患者様とともに問題を解決していく治療院を目指しております。

また、他に、首や肩の痛みへの対策のブログを書いておりますのでそちらも参考にしていただければ幸いです。

監修 柔道整復師 はり師 きゅう師 ひさき鍼灸整骨院 院長 久木崇広